オリーブの本当の価値を巡る旅③ / オリーブを肌に塗る意味。第三の脳の話。

創業73年オリーブの専門家集団「日本オリーブ株式会社」の5代目 代表取締役社長を務めています、服部芳郎です。

前回記事で、歴史・神話を研究すると

『オリーブを食べ物と認識するのは一面的な見方であり、本来の姿から言えば、"食べる"という使い方は第二義的』であり

『オリーブは元来、肌に塗るものである』

という認識こそが正統である、というお話をしました。

しかし、ここで疑問が湧きます。

「今より格段に食糧事情が悪く、カロリー摂取が急務であったろう時代に、なぜオリーブを食べるものよりも肌に塗るものとして重用したのか」

ということです。

この疑問に答える鍵が、近年の研究でわかってきた

『第三の脳』

という言葉に隠されているのです。

肌とは人体の包み紙か?

皮膚は身体の内部にある大切な臓器を包み込んで守るためのもの、

いわば『人体の包み紙』である

と考えている人がいるかもしれません。

しかし、それは違います。

皮膚は皮膚そのものに大きな機能があることが知られています。

一緒に皮膚について見ていきましょう。

皮膚は人体と外界の境界にあり、人間の皮膚全体を一枚に拡げるとおよそ畳一枚分くらいの面積になります。

重さは脂肪を除いて体重の約16%にも及び、一般的に言及される主な働きだけでも

・水分の喪失や透過を防ぐ

・体温を調節する

・外からの刺激を感知する

・微生物や物理化学的な刺激から生体を守る

といった大きな役割を担っており、

「人体最大の臓器」とまで言われています。

皮膚は単に人体の最表面にある包み紙ではなく、

生命維持活動に欠かせない働きをもっているのです。

しかし、最新の研究によって、皮膚にはここに挙げた以上の

役割があることが判明しています。

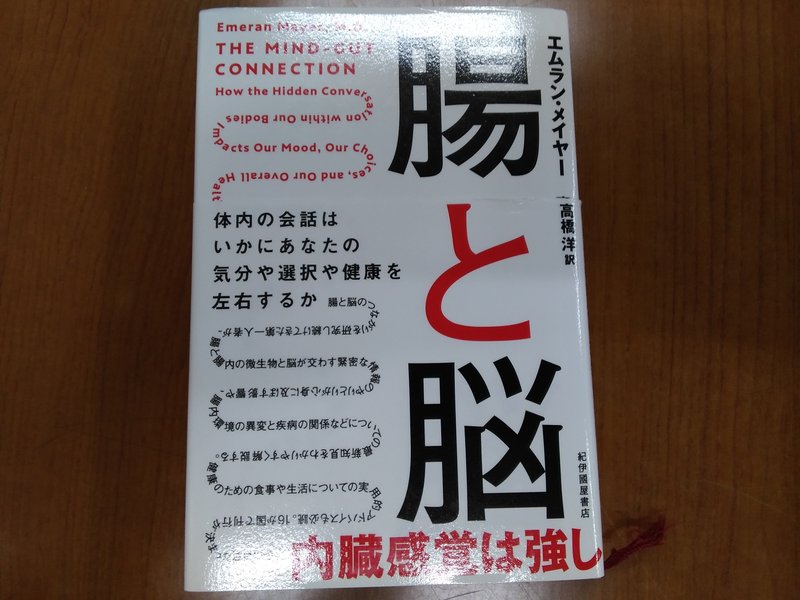

第二の脳『腸』

第三の脳、の話の前に、

第二の脳、という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

脳に次いで多くの神経細胞が存在し、免疫系、感情に深く関わっている「腸」を筆頭とした消化器系を指して第二の脳と呼ぶ動きは世界中に広まり、いまや市民権を得ています。

腸活として、ヨーグルトなどの発酵食品を多く取り、腸内から健康になろう、という動きは雑誌などでもよく取り上げられるようになりました。

腸内環境、腸内フローラという言葉はもはや雑誌や健康本の常連です。

現代の都市生活により、腸内環境が荒れ、腸内微生物に無視できない影響が及んだ結果、うつ、不安障がい、パーキンソン病などの現在多くの人を悩ませる病が引き起こされている可能性まで示唆されています。

人間の感情、免疫ネットワークは脳単体でなく、人体全体を複雑に流れるシグナルのコミュニケーションにより働いている、ということが明らかになってきているのです。

つまり『第二の脳』という言葉を平たく言うと、

腸は今まで考えられていたような食物の栄養吸収のみの役割ではなく、人間の感情、免疫を司る、脳と同じ役割を果たしている

ということなのです。

さて、ここで近年『第三の脳』と呼ばれはじめた器官が存在します。

それが「皮膚」です。

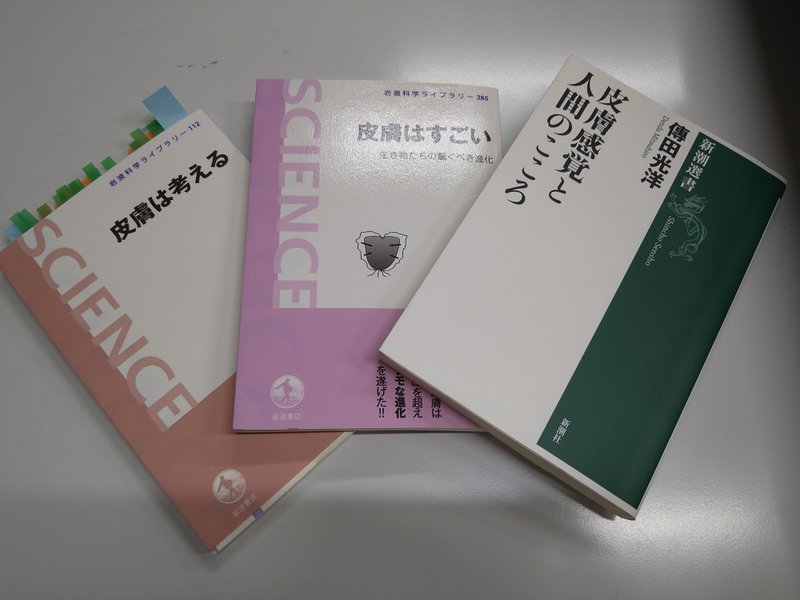

第三の脳『皮膚』

「皮脳同根」という言葉があります。

字のごとく、

皮膚と脳は同じ根っこからできている、

という意味です。

生物学的に、脳と皮膚は同じ外肺葉を起源としており、皮膚をいたわると脳にも良い影響があり、逆もまた然り、ということを表しています。

つまり、『脳をよく働かせたければ、皮膚の手入れをすることが必須』ということが言えます。

しかし、近年の研究で実際の皮膚と脳の結びつきは更に深く、

『皮膚は皮膚そのもので感じ、判断し、行動している』

ということがわかってきました

研究の一例を挙げると

・ヒトの表皮の細胞の90%を占めるケラチノサイト(角化細胞)は水圧、気圧、温度などの物理刺激に応答する(カルシウムイオン濃度が高くなる「興奮」状態になる)

・ケラチノサイトに、網膜にある光の強弱や色を識別する受容体が存在し、応答している

・音波も表皮に作用し応答する

・匂いや味の一部を感じる受容体が表皮ケラチノサイトに存在する

つまり、かいつまんで言うと

『皮膚は触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚という五感を、表皮だけで備えている』

ということなのです。

このことから、例えば皮膚が毀損されると季節性のうつ病を発症しやすくなるという相関関係が以前からしられていたのですが、それは皮膚が毀損されたことによるストレスなどで引き起こされるというよりむしろ、

『皮膚が毀損されるということは脳が毀損されるのと同等のダメージを人間に与えている』

結果だということも示唆されます。

これが『皮膚は第三の脳』である、と言われる所以なのです。

第三の脳『皮膚』とオリーブ

皮膚が第三の脳である、ということがわかると、最初に掲げた疑問

「今より格段に食糧事情が悪く、カロリー摂取が急務であったろう時代に、なぜオリーブを食べるものよりも肌に塗るものとして重用したのか」

に対する答えも導き出されます。

即ち

『皮膚をメンテナンスし、本来あるべき姿を保つことは、見た目の美しさなどではなく、人間が人間として生きるために必須』であり、

『その人間として必須の皮膚のメンテナンスに必要不可欠なものとしてオリーブが重用されてきた』

ということです。

オリーブを皮膚に塗る行為には、美容や健康を遥かに超えた"人間として正しく生きる"のに必須の意義があり、それが神話、宗教儀式、文化に姿を変えて残っている。

しかしその本来の意義は忘れ去られてしまっている。

のです。

このように、オリーブを歴史、文化から捉え直すと

『オリーブは元来、肌に塗るものである』

という忘れられた事実、そして、その根底にある

『皮膚をメンテナンスし、本来あるべき姿を保つことは、見た目の美しさなどではなく、人間が人間として生きるために必須』

という意義にまで辿り着くのです。

次回以降で、この『肌のメンテナンス』そして『それをオリーブを用いて行う』ことの"現代における意味"について書いていきたいと思います。

↑ "オリーブの本当の価値を巡る旅"についての次記事はこちらです!