美術史第59章『中世インド美術-前編-』

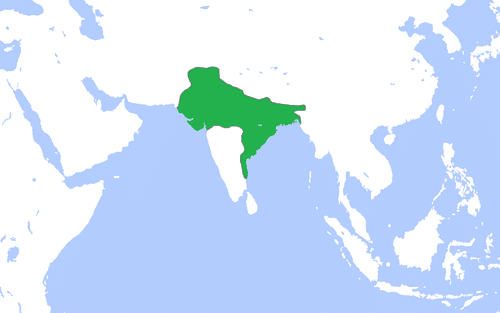

4世紀から6世紀頃、中世初期にあたる時期にはサーサーン朝によりクシャーナ朝が属国化、その後、チャンドラグプタ1世がかつてマウリヤ朝発祥の地でもある北東インドで建国した「グプタ朝」が北インドや東インドを統一、その後、中央アジアの大帝国エフタル帝国の侵略により弱体化したグプタ朝が崩壊した6世紀より後の7世紀頃までは「ポスト・グプタ時代」と呼ばれる。

グプタ時代、仏像彫刻は主にクシャーナ朝時代から栄えていたマドゥラーとサールナートの二都市で制作されており、美術のみならず文学、天文学、数学、医学も大きな発展を遂げ、このグプタ朝はインド古典文化の黄金期とされている。

しかし、ポスト・グプタ時代の7世紀中頃に北インドを統一したヴァルダナ朝が崩壊して以降、この地域に大国が現れることは無くなり、混乱期が到来、黄金期は終焉することとなった。

グプタ時代にマトゥラーで作られた仏像はクシャーナ朝時代の頃の古代インド的なものから、ガンダーラ美術の持っていたギリシア由来の写実的でスマートな様式の影響を段々と受けて変質した。

一方、北東インドのサールナートで作られた仏像はマトゥラーの赤みのある砂岩ではなく白っぽい砂岩で作られており、写実的に服を描いていた当時のマトゥラーとは対照的に服を体に貼り付けたようにし全く皺などを作らず一見裸体に見えるようなものにされているという特徴があった。

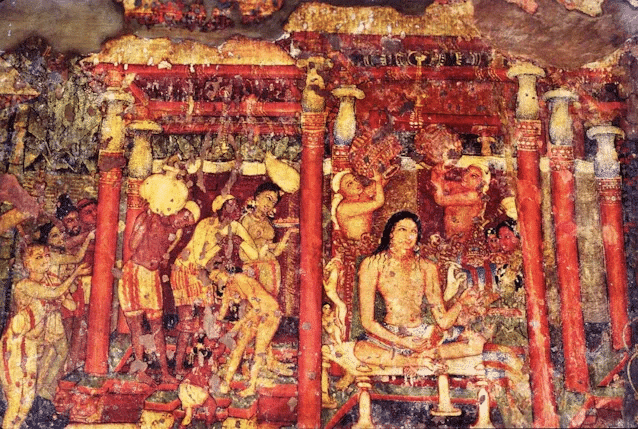

またこの頃には2世紀頃に途絶えていた石窟寺院の造営が再開し、後期石窟が開始、アジャンターなど前期石窟の跡が再び造営され始め、この頃の仏教石窟では仏塔を安置するチャイティヤ窟が減少、僧侶の住むヴィハーラ窟が大部分を占めるようになった。

このヴィハーラ窟の増加とともにレリーフや壁画で荘厳な雰囲気を出すようになり、僧院窟というより仏殿に近い存在となっていっており、崇拝の対象も仏塔から仏像に移っていった。

この頃に作られたのが有名なアジャンター石窟群の壁画で、これは砂や植物繊維を混ぜた土で下塗りした後、石灰で上塗りし、樹脂かゼラチン(膠)の溶剤と鉱物性の顔料で描かれており、主題は主に仏伝図や本生図で、天井にも装飾文様を描き、一部の保存状態の良いものでは宗教的ではない王宮の場面などの世俗的な場面の描写もあり、その絵には遠近法が用いられ王が王妃を抱き締める様子も描かれるなど特殊である。

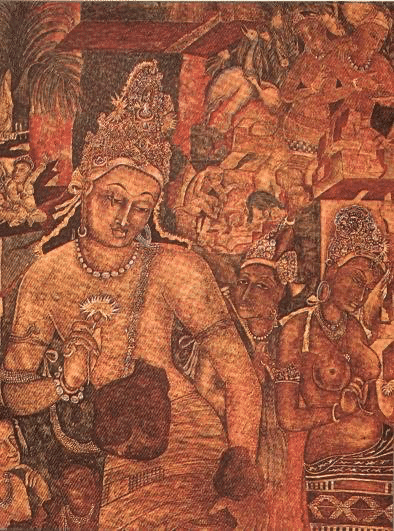

また、アジャンクール絵画の中で最も有名なのが「蓮華手菩薩」と呼ばれる人物画で右手に蓮花の花をもち王冠を被り自然に体を曲げるトリバンガのポーズをとっており、ハイライトや隈取などの技法で立体感が作られている。

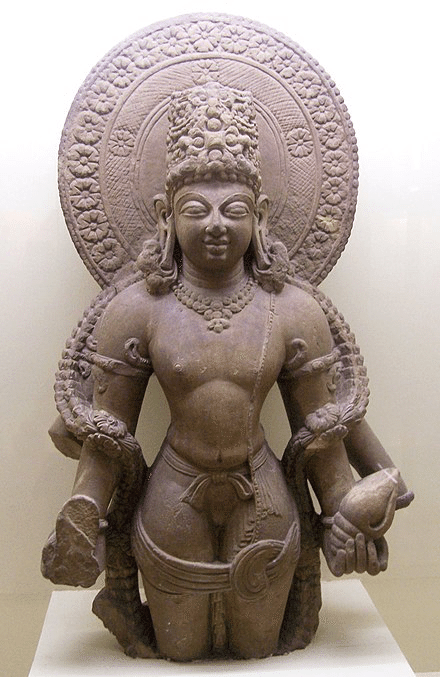

グプタ時代以前のヒンドゥー教美術についての情報はあまり無く、クシャーナ朝後期の時代からヒンドゥー教による小規模造営は行われていたとされるが、ヒンドゥー教寺院が本格的に登場したのはグプタ朝の時代、5世紀になってからであった。

現在、インド各地に見られるヒンドゥー教寺院は切石を積んで作った石積寺院が多いが、5世紀当時はレンガ造りだったようで、この頃にはヒンドゥー教による石窟寺院造りも盛んとなり、彫刻作品の制作も開始、初期のヒンドゥー教彫刻は当時の仏教彫刻と共通点が多く、明確に様式として異なる訳ではなかった。

グプタ朝の崩壊した数十年後、北インドを統一していたハルシャ・ヴァルダナ王によるヴァルダナ朝が崩壊した7世紀中頃、インドは西インドのラージャスターン地方を起源とするラージプートと呼ばれるクシャトリヤ、日本で言う武士階級を名乗る謎の集団による国家が乱立する「ラージプート時代」という時代が開始した。

13世紀までプラティーハーラ朝、チャーハマーナ朝、チャンデーラ朝、パラマーラ朝、前期チャールキヤ朝、ラーシュトラクータ朝などのラージプート王朝が誕生、ラージプートに支配されなかった東インドではパーラ朝が繁栄し、ラージプート時代の支配者が主にヒンドゥー教徒だった事からヒンドゥー教美術はこの時代に黄金期を迎えることとなった。

しかし、代わって古代インドで繁栄を極めた仏教は衰退を開始し、そんな時代にも東インドのパーラ朝に関しては仏教国家であり続け、このパーラ朝で密教の教義が発展、美術面にも影響を与えることとなる。