美術史第55章『インド美術の概要-後編-』

インド美術が発達したインド地域一帯は様々な民族と宗教が共存し何となく一体の文化圏となっている地域であると言うことができると個人的に思う。

インド亜大陸は北部はヒマラヤ、カラコルム、ヒンドゥークシュの山脈が、東にはベンガル湾、西にはペルシア湾、南にはインド洋が存在する海と山に囲まれた地形となっており、また、ヨーロッパの巨大半島と大きさと同じ程度の半島でもあり、気候に関しては大半の地域が酷暑と雨季を伴う熱帯だが、場所により乾燥帯や冬のある気候が分布するといった感じとなっている。

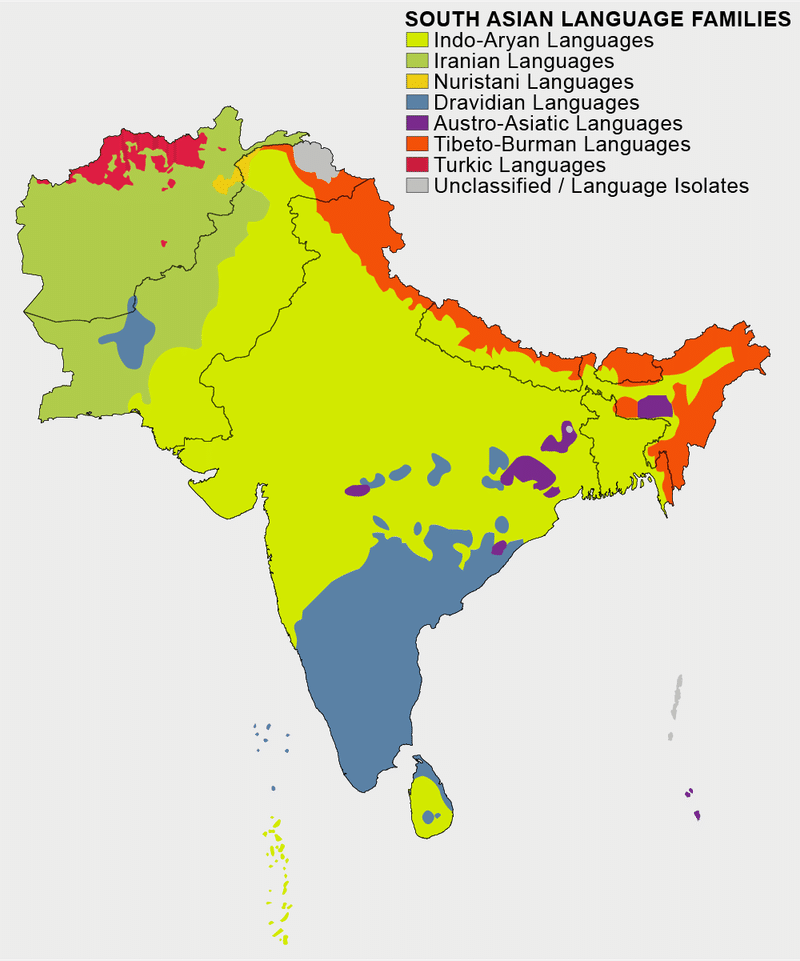

また、インド人には大きく分けて中央アジアから前15世紀頃にインドにやってきた人々の系統であるヒンディー語、ウルドゥー語、ベンガル語、パンジャブ語などを話すインド・アーリア系民族と、土着のテルグ語、タミル語、マラヤーラム語などを話すドラヴィダ系民族があり、そして、思想に関して言うとインドに古代から存在する宗教として大きくヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の三つがあった。

その中でゴータマ・シッダールタもとい釈迦もといブッダを始祖とする「人生の本質とは苦で全ての存在は無情で無我であり、煩悩を滅して悟りの世界を開こう」という「仏教」と、マハーヴィーラを始祖とする「徹底して禁欲・不殺生・苦行を行い続ける」という「ジャイナ教」の二つは起源前10世紀頃にガンジス川中流域、当時の「マガダ王国」の内部に出現した古来からの「バラモン教」に反発する多くの勢力の生き残りである。

一方、「ヒンドゥー教」はその「バラモン教」に現地のドラヴィダ系民族などの民俗信仰が混ざって誕生した宗教で数多くの神々が存在し、ヒンドゥー教には大きく分けて破壊と創造を司るシヴァ神を中心とする「シヴァ派」、世界の維持者・守護者として世界の危機に化身としてやってくるヴィシュヌ神を中心とする「ヴィシュヌ派」、シヴァ神の妃のドゥルガーやカーリーなどの女神を「生命を生み出すもの」として信仰する「シャクティ派」の三大宗派が存在している。

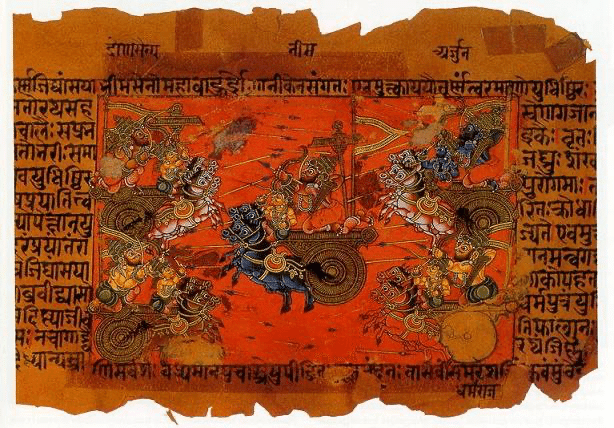

これら3つの宗派はヒンドゥー教の神的な存在は究極的に見ると一つのものでもあるという考えからキリスト教の熾烈な同志の殺し合いは展開されておらず、ヒンドゥー教では北インドのバラタ族により作られアショーカの時代に編纂された『マハーバーラタ』と詩人ヴァールミーキがインドの神話とコーサラ族王子ラーマの伝説を書いた『ラーマーヤナ』の二つの叙事詩、そしてヒンドゥー教の神話・伝説・讃歌・祭式が記された「プラーナ文献」と呼ばれる書物が聖典となっている。

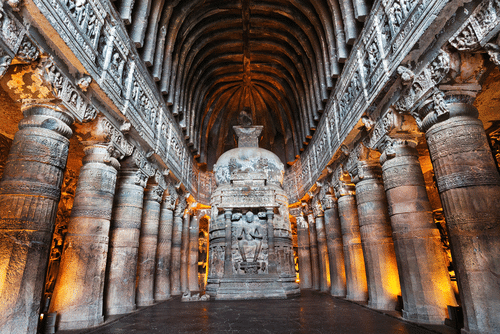

仏教の美術は後にインドから仏教が広まった東アジア・東南アジアにまで広まったのだが、発祥の地インドでは7世紀頃から衰退を始め12世紀には消滅しており、ジャイナ教の美術は仏教美術やヒンドゥー教美術に比べて小規模だが寺院・石窟・彫像が作られた。

ヒンドゥー教美術は建築物の内外を埋め尽くすほどの夥しい数の装飾を特徴とし、ヒンドゥー教では「神を観る(ダルシャン)」事を重視したため多くの神像が製作されていた。

それぞれの宗派の特色を見るとシヴァ派の最高神シヴァは踊っている王(ナタラージャ)などで表現されるが寺院の本尊の場合は男根として作られ、ヴィシュヌ派の最高神ヴィシュヌはその化身の姿とされる魚・竜・野豚・人獅子・小人・ラーマーヤナの主人公ラーマ・マハーバーラタの主要人物クリシュナ・仏教の開祖で実在の人物ブッダ・世界の終わりに現れるというカルキの像によって表現された。

これらの神を象った彫像には美術的にも非常に優れているものも多いが、本来は崇拝の対象であり西洋のような観賞用ではなく、本来の信仰の場では色鮮やかな花綱や布が像を覆うように飾られ、食物、灯明、お香などが奉納されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?