「羅生門」を読む⑦ 完結編/観点別考察

これで「『羅生門』を読む」シリーズは完結です。だいたい書き尽くしたかなあ。まとめの意味で、観点別に述べてみました。長いので、興味のある項目を読んでいただければいいと思っています。お暇なときにどうぞ。

▢極限状況の創出

日本文学において極限状況下の人間を描く作品は、大岡昇平の「野火」「俘虜記」、武田泰淳の「ひかりごけ」、島尾敏雄「出発は遂に訪れず」、安部公房「砂の女」、中島敦「山月記」あたりが思い浮かぶ。「山月記」以外は全て戦後の作品である。

もちろん、古典の文献を元に創出した「羅生門」の描く極限状況を、戦争体験に基づく作品のそれらとを同列に論じることはできない。ただ、コンパクトな形にしろ「羅生門」以前にこのような極限状況を創出した作品をぼくは浅学にして知らない。その点で「羅生門」は先駆的な作品だと思う。

元となっているのは、鴨長明の「方丈記」(作中では「旧記」とされている)である。〈この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつづいて起った〉という「羅生門」の一節は、「方丈記」に出てくる安元の大火、治承の竜巻、養和の飢饉、元暦の地震のことであり、都の荒廃の具体的な様子の大半は、飢饉に疫病が重なった養和2年の記述に依っている。「方丈記」のその部分を要約すれば次のようになる。

都の様は、餓えて死ぬ者が日に日に増えて「少水の魚」の状態で、生き残っている者もいずれ死ぬ運命が見えている。街路には行き倒れの死骸が多くみられるが、それらは路上や川原に放置されたまま腐臭を放ち、その数の多さのために牛車や馬車も通行不能状態である。また薪も供給が途絶え、人々は自分の住居を壊してその材にしたり、売ったりして生き延びようとした。またそうした薪の中に、仏具や仏像を砕いたものもあった。

「方丈記」の描写は真に迫っている。それは、長明自身の直接体験に基づくからである。この都の荒廃と道徳崩壊を長明は「濁悪世(じょあくせ)」と嘆いた。芥川はこの長明の生体験を借りて、平安末期の都の荒廃を記述した。したがって「羅生門」の極限状況は、非現実な虚構ではなく、現実に根ざした虚構ということになる。

また「羅生門」のこの「濁悪末法世界」は、ホッブズの「自然状態」と重なる面を持つ。「自然状態」とは、国家・社会が成立する以前の状態のことで、そこでは自己保存欲による利害衝突がもたらす「万人の万人に対する闘争」が展開する。「羅生門」の平安末期の洛中の状況は、この「自然状態」に戻った事態である。

作品には、「万人の万人に対する闘争」というような具体的シーンはでてこない。しかし、「盗人」が羅生門をアジトにしていたという記述や、下人が「盗人」になるしか生き延びる手はないと思っているところから、略奪横行が常態化していたことは十分にうかがえる。

芥川は現実社会よりも文献に現実を感じ、そこに取材するタイプの作家である。それは、後年彼のコンプレックスとなるが、それが彼の評価を下げることにはもちろんならない。むしろぼくは彼の文献を活用したこのような創造力を評価すべきだと思っている。

▢介入する「作者」

作者はさっき、「下人が雨やみを待っていた」と書いた。

本文5段落目の冒頭文である。「作者」自身が「作者」と名乗り、それまでに書いたことを補足し、修正を行っていく。近代小説においてタブーとも思われる露骨な作品介入は、それまでの我が国の小説には見られない。近代小説の形式破壊を目指すならこの方法もひとつかと思うが、そんな意識は当時としては持てるはずがないし、芥川もそのつもりはなかっただろう。しかし、極限状況の創出といい、掟破りの「作者」介入といい、本人の意図はどうあれ「羅生門」には現代文学の苗が植えられている。芥川は早く生まれすぎた作家なのだ、と勝手に思っている。

さて、では、この「作者」とは何者なのか。「旧記」という言い方で古典の文献を引用し、「Sentimentalisme」とフランス語をそのまま表記するのだから、ほぼ芥川の知識と知性をもつ人物であることは確かである。

この「作者」の登場について、越智良二氏は次のように述べている。

読者は主人公にではなく、この「作者」の眼に自らの意識を重ね合わせることによって、楼上事件を、下人の行為を、外側から、眺める立場に立たされるのではないだろうか。

確かに、越智氏の言う通り、読者はこの「作者」の「眼」によって、下人と一体化することは許されず、「作者」とともに、下人を客体としてとらえ、その心理と行為を分析し、批判的に眺めていくことになる。この指摘は「羅生門」という作品の特徴を的確に浮かび上がらせている。そして、あるいは芥川自身もそのようなねらいがあったかもしれない。

もうひとつ考えらるのが「歴史小説」の現代化である。芥川がこの「羅生門」で確かめたかったのは、生と死がせめぎ合う極限状況下で、人が生きていくためには何が必要か、ということである。平安朝の下人はほとんど自ら考える習慣を持たない。だから、彼の内面は感覚と感情で成り立っている。「作者」はその下人の意識せざる内面を近代人の眼で理知的に分析し、読者の前に開陳している。そしてそのことによって下人は、現代人の問題として平安時代から読者の時間に浮かび上がってくるのである。

「羅生門」は芥川の最初の歴史小説である。これ以降の彼の作品で作者が「作者」として登場するものは、ぼくの読んだ限りでは見当たらない。だがそれは、作品の後ろに隠れているだけのことで、「作者」の視線は作中人物にいつも鋭く向けられている。したがってこの「作者」の介入は、彼が「歴史物」をスタートさせるにあたって、そのスタンスを明確に示していたということになる。

ただ、それだけにいっそう気になってくるのが、〈下人の行方は、誰も知らない〉で終わっていることだ。

これは推測なのだが、老婆を「蹴倒」すあたりから、「作者」は下人の内面を把握できなくなっているように思える。「黒洞々たる夜」は下人の向かう先であるが、下人の内面の闇とも地続きではないか、そうとれば、「黒洞々たる夜」を覗く老婆の目は、下人の「心の」行方を追えない「作者」の眼と一致する。「羅生門」は「作者」という近代的知性の見た闇で終わる、という言い方も可能である。

▢ライトモチーフとしての「面皰(にきび)」

平安時代を舞台にした話で「面皰」というのは妙な感じがするし、もちろん原典の「今昔物語」にもでてこない。だから、そこに芥川のなにがしかの意図があるだろうと勘ぐりたくなる。

よく下人の「若さ」を示すものと説明される。それはそうであるが、「面皰」は作中4回でてくる。5回の「勇気」に次ぐ頻度である。波多野完治氏は、「面皰」は「羅生門」の「ライトモチーフ」になっていると述べている。確かにその通りで、「面皰」は単なる繰り返しではなく、話の局面に合わせ、それ自体も展開して下人の状況や気持ちを側面から示唆している。

まず、「面皰」の出てくる箇所を抜粋してみよう。

ⓐ下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の襖の尻を据えて、

右の頬に出来た、大きな面皰を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺

めていた。

ⓑ羅生門の楼の上へ出る、幅の広い梯子の中段に、一人の男が、猫のように

身をちぢめて、息を殺しながら、上の容子を窺っていた。楼の上からさす

火の光が、かすかに、その男の右の頬をぬらしている。短い鬚の中に、赤

く膿を持った面皰のある頬である。

ⓒ勿論、右の手では、赤く頬に膿を持った大きな面皰を気にしながら、聞い

ているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇

気が生まれて来た。

ⓓ老婆の話が完ると、下人は嘲るような声で念を押した。そうして、一

足前へ出ると、不意に右の手を面皰から離して、老婆の襟上をつかみなが

ら、噛みつくようにこう云った。/「では、己が引剥をしようと恨むまい

な。己もそうしなければ、饑死をする体なのだ。」

※太字 筆者

ⓐの「大きな面皰」は下人の「若さ」を示している。とするなら、「ぼんやり」と雨を「眺めて」いる下人は自分の「若さ」を発揮できていない、ということになる。「大きな」は潜在エナジーの大きさである。そして「気にしながら」はその疼きを感じているということである。そういう意味で、「面皰」は単なる「若さ」ではなく、下人の「抑圧された若さ」とした方が適切だと思う。

ⓑの「面皰」は「赤く膿を持った」と形容されている。ⓐの「面皰」が変化したわけではない。楼の上からの光で鮮明に見えているのである。警戒しながら「猫のように身をちぢめて」楼内をうかがう下人にこの「面皰」はよく似合っている。好奇心という「若さ」を「恐怖」に抑えつけられている下人は、まさしく「抑圧された若さ」の身体、「面皰」そのものである。

ⓒは老婆の弁明を聞いているときの下人の様子である。ⓒの「面皰」は、ⓐの「大きな」とⓑの「赤く膿を持った」の形容が重ねられている。これも「面皰を気にしながら」は「若さの潜在エナジー」の疼きだとみてよい。そして老婆が「生きるために仕方なくするする悪は許される」と言ったときに「ある勇気」が発生する。下人の「抑圧されていた若さ」が「勇気」となって表出した瞬間である。

ⓓの下人の言動は「ある勇気」を実行に移したものだ。面皰から手を離したときにはすでに彼の若さは解放されているとみてよい。下人は「ある勇気」によって自分の「抑圧された若さ」を解放し、盗人になるという自己実現を果たしたことになる。

▢「Sentimentalisme(サンチマンタリズム)」とは何か

Sentimentalisme も「面皰」と同じように平安時代の舞台にはそぐわない言葉である。であるが、この言葉は「語り手」の直の説明部分に出てくる点で、描写の「面皰」とは異なる。

だから「下人が雨やみを待っていた」と云うよりも「雨にふりこめられた下人が、行き所がなくて、途方にくれていた」と云う方が、適当である。その上、今日の空模様も少からず、この平安朝の下人の Sentimentalisme に影響した。

先にも述べたが、「語り手」は自ら「作者はさっき、」と名乗って、作品に介入し、下人の心理の状態を説明している。「作者」は作品の創造主であるから、下人の心理説明は絶対のものになる。

では、「作者」が下人を評した「Sentimentalisme」とはどういうものか。よくいわれるのは、状況の影響を受けやすい心的傾向である。それは引用部分の「今日の空模様」に影響を受けるところと、場面2で、下人が、雨、楼内などの雰囲気や老婆やその行為の印象によって老婆を悪と看做す点が根拠となっている。このとらえ方はいいように見えるが、じつは正確ではない。

引用部分で「Sentimentalisme」と直接かかわるのは「途方にくれていた」である。「作者」はこの「途方にくれていた」を次のように説明している。

選ばないとすれば――下人の考えは、何度も同じ道を低徊した揚句に、やっとこの局所へ逢着した。しかしこの「すれば」は、いつまでたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないという事を肯定しながらも、この「すれば」のかたをつけるために、当然、その後に来る可き「盗人になるよりほかに仕方がない」と云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。

この箇所に下人の「Sentimentalisme」がそのまま表れている。注目すべき傾向は「低回」と「非決断」である。今なすべき事を論理的に考え、それをもとに決断する主体性が欠落している精神構造、それが「Sentimentalisme」である。だから、この「Sentimentalisme」は「状況に影響される」のではなく、逆に「状況に適合すべく自分を変えられない」精神を表しているといわねばならない。雨という「空模様」が彼の「非決断」を後押ししているのである。

それに対して、老婆を「悪」と看做した下人は、論理性は欠如していたが、まがりなりにも自分で判断し、老婆の成敗に乗り出している。この点からみて、この下人はすでに「Sentimentalisme」からは抜け出しつつあると見るべきである。

では、この「Sentimentalisme」は何に由来するのか。この件については「『羅生門』を読む④」で述べたので簡潔にいうが、下人が「下人」であることに由来する。下人はリストラされるまで、雇い主、あるいは上役の指示通りに動けばよかったのである。ニーチェの言葉でいうと「畜類」である。つきつめれば、「Sentimentalisme」はこの畜類の属性ということになる。

「Sentimentalisme」の下人は、合理的精神の持ち主である「作者」と真反対の人物であるが、同時に「勇気」を獲得した盗人の下人とも対極関係にある。したがって、作中においては「Sentimentalisme」と「勇気」は対立関係にある。そして、この下人に畜類の「Sentimentalisme」をいかに払拭させるか、そこに「勇気」の覚醒装置としての羅生門の機能がある。

▢「羅生門」の3つの意味

原典の今昔物語では「羅城門」とでてくる。ただ読みは「らせいもん」である。この読みが中世になると「らしょうもん」と読まれるようになり、「羅生門」という表記が一般化した。だから、「羅生門」という表記は芥川の発案ではない。「羅城門」と「羅生門」のどちらを選ぶかの問題であった。もちろん「羅生門」の方が作品のテーマとマッチする。この作品が下人の「生」の変容をあつかっているからだ。下人はこの門をくぐることによって畜類から自立的に生きる「強者」に生まれ変わっている。下人とっては自分が「生きるために」くぐらねばならない門だったのである。この門のイニシェーションとしての意味は「『羅生門』を読む⑥」で詳述したのでそれを読んでほしい。

本来の「羅生門」の役割は疫病や外敵を祓うことだった。そのような役割をもっていた「羅生門」が、作中では盗賊や狐狸の住処という物騒な場所になり、あげくの果ては、死体遺棄場にまで転落した。それは都市の治安が崩壊したのみならず、人々から宗教心も失われていることを示している。そういう意味で羅生門は平安末期の、長明のいうところの濁悪世の集約された姿であるといえる。

下人はこの羅生門の楼内で遺棄された死体の群れを見、死体の髪の毛を抜いて鬘にする老婆と出会う。これは直接に洛中で展開される「濁悪世」を直に体験する場所として機能しているのである。下人が生きるためにはどうしてもくぐらなければいけないものである。その切符が老婆の弁明によって覚醒する勇気だったのである。したがって、羅生門は下人にとって次の3つの「場としての意味」を持つ。

① 平安末期の「濁悪世」を直に体験させる場

② 下人を畜類から「強者」に生まれ変わらせるイニシェ ーションの場

③ 下人に内在していた「勇気」を覚醒させる場

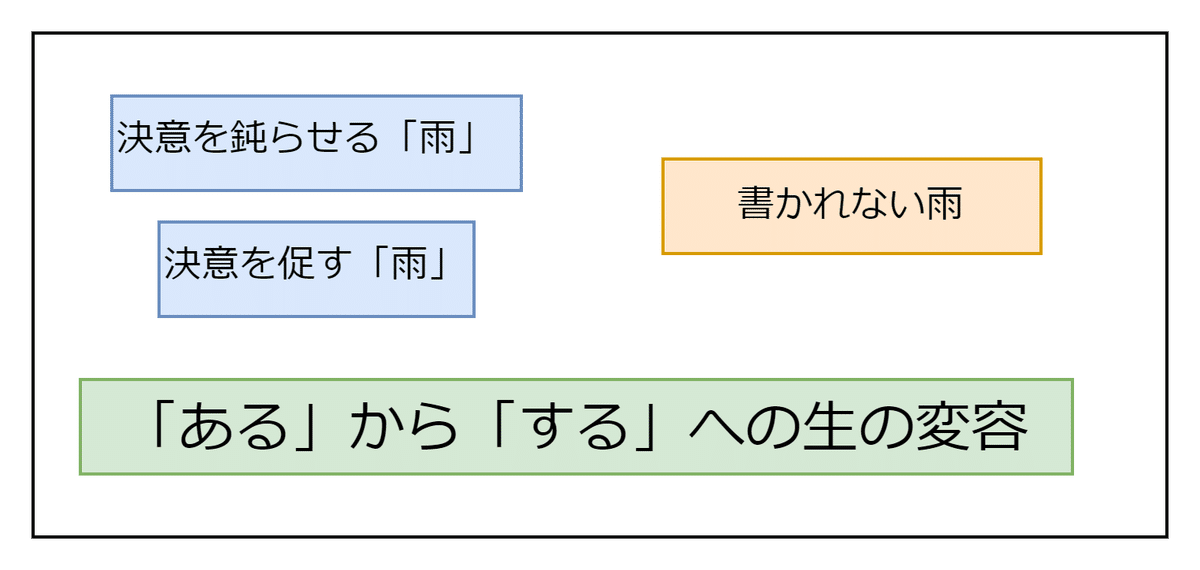

▢雨 ―雨はやんだのか―

とかく雨は私たちが行動をしないことの口実となることが多い。雨が降っているから後にしよう、雨が止むのを待とう、などと。鴨長明が著した「無名抄」の「ますほの薄の事」に〈命は我も人も、雨の晴れ間などを待つものかは〉とあるが、そういう者は雨の晴れ間を待つうちに、何もしないまま人生を終えるにちがいない。

「雨」がやむのを羅生門の下で待っていた失業者の下人もまたその類である。もちろん「下人は雨がやんでも、格別どうしようと云う当てはない。」しかし、このままそこにいれば、彼の未来は羅生門の上の死骸になるしかなく、それを回避するには「盗人」になるしかない。それを分かっていながら自ら行動を起こすことができないのである。

「雨」は「少なからず」彼の「Sentimentalisme」に影響している。つまり、「雨」は外側から下人の行動を阻み、同時に内側からも彼の行動への決意を鈍らせるのである。

この雨の夜に、この羅生門の上で、火をともしているからは、どうせただの者ではない。

この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くと云う事が、それだけで既に許すべからざる悪であった。

ここでの「雨」は老婆とその行為を下人に異様なもの、それゆえ「悪」と看做させる要因のひとつとして機能している。言い換えるなら、「雨」は下人に老婆への警戒心と敵対心を抱かせることに一役買っている。行為の決意を鈍らせる「雨」から老婆成敗の決意を促すものとしての「雨」に変わっていることを見逃すべきではない。下人の変化に連動して「雨」の意味も変質していく、これが「羅生門」の「雨」の本質である。

にもかかわらず、「雨」はそれ以降ぱったりとでてこない。止んだとも降り続いてるとも分からない。それはなぜか。

楼内に駆け上がった後の下人は「勇気」によって行動する男になっている。一つは「悪」の老婆を退治する「勇気」であり、もう一つは「盗人」になる「勇気」である。両者は真反対であるにしろ、楼上の下人は行動の人に変容しているのである。老婆を「捻じ倒す」下人や「蹴倒す」下人の中に「雨やみを待つ低回逡巡の下人」は微塵もいない。

つまり、下人にとって「雨」は全く影響を及ぼさなくなっている。それは、作品における「雨」の役割もゼロになったということだ。状況の中に「ある」ことに甘んじている存在から「する」存在への下人の脱皮が、「雨」が消えた理由である。

では、作品において実際には「雨」は降っているのか、止んでいるのか。

実は降っているのである。

下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつゝあつた。

※太字 筆者

改訂前の初出末尾文である。「雨やみを待っていた」下人と「雨を冒して」強盗を働きにいく下人は全くの異質の人間である。もはや雨に影響される「Sentimentalisme」はここにはない。「雨」は降っていたが、下人にはその音は聞こえていなかった、と言い換えてもいい。そういう意味では下人にとって「雨ははやんでいる」とも言える。

▢「羅生門」における「エゴイズム」の位置

大正3年、東京帝国大学1年の芥川は、幼なじみであった吉田弥生に結婚を申し込むが、養家の芥川家、特に伯母フキの猛反対にあい、翌大正4年2月に破局する。その直後、無二の親友井川恭に次のような手紙を書いている。

イゴイズムを離れた愛があるかどうか。イゴイズムのある愛には人と人との間の障壁をわたることはできない。人の上に落ちてくる生存苦の寂莫を癒すことはできない。イゴイズムのない愛がないとすれば、人の一生ほど苦しいものはない。周囲は醜い。自己も醜い。(後略)

芥川が破局の原因を「イゴイズムのある愛」だと考えていたことは文面から明らかである。伯母及び養家の意向が芥川の吉田弥生への愛を妨害したのであるが、その「意向」のなかに芥川は自分のことを思う「周囲」の愛とそこに潜むエゴイズムを感じているのである。「お前のために」は「自分たちのために」であるのだと。しかし、「自己も醜い」とあるように、彼が養家の「意向」に背くことができず、結局、結婚を断念したのは、無謀を避ける自己保全の意識が働いたからで、吉田弥生への「愛」もエゴイズムからのがれられなかったのである。つまり、「イゴイズムを離れた愛」は存在しない、それがこの時の芥川の結論である。

「羅生門」が「帝国文学」に発表されたのは、この手紙の書かれた8ヶ月後である。そして、「羅生門」には「エゴイズム」の問題として論ずることが出来る要素がある。だから、「エゴイズム」を「羅生門」の主題とする論が、この書簡を根拠とするのも分からなくはない。

だが、その一方で、「羅生門」には「エゴイズム」とか「利己主義」という言葉は出てこない。「Sentimentalisme」というフランス語まで用いる作者であれば、それらの言葉が使用されないのは不思議な気がする。また、同時期の「鼻」には「傍観者の利己主義」とはっきりとでてくるから、使うべき時には使うはずである。

そっちから見ると、果たして「エゴイズム」が「羅生門」制作のときの作者の意識にどれほどあったのかと疑ってみたくなる。それに、精読編でやったように、「エゴイズム」という言葉を使わなくても全部説明つく。

似た言葉として出てくるのは「悪」(6回)や「善悪」(1回)である。少なくともぼくとしては、「善/悪」という言葉での方がすっきりと解読できた。まあ、あくまでぼくの読み取り方だけど。

ただ、こう思っていても、「エゴイズム」視点の「羅生門」は定番であり、教育現場でも毎年生産されている。そこで、「羅生門」における「エゴイズム」の位置測定をしてみることにした。まず、辞書の「羅生門」の記述を見てみよう。

今昔物語に材をとり、王朝末期の荒廃した都を舞台に、生きるために悪を行う人間のエゴイズムを描く。(「広辞苑」岩波書店)

今昔物語に取材。平安末期、荒れ果てた羅生門に上って寝ようとした下人が、生きるために盗人に早変わりする話を通し、人間のエゴイズムを描く。(「大辞泉」小学館)

※太字筆者

両者とも「エゴイズム」を描くことが「羅生門」の主眼だとしている。このような「エゴイズム主題説」は、吉田精一氏の「各人各様に持たざるを得ぬエゴイズムをあばいている」そして「さうしたエゴイズムの醜さをのがれようとすれば、彼の生存を否定するよりほかはない」(「芥川龍之介」三省堂 1942年)という捉え方を概ね踏襲している。

これに対して、[「善/悪」ー道徳の相対化]を主題とする立場と[下人の変貌]を主題に据える立場がある。

「羅生門」の作品論史としては後の2つの方が新しい。とはいえ、ここにあげた3つの主題ー[エゴイズム][「善/悪」ー道徳の相対化][下人の変貌]は全て「羅生門」に内在していることは否定できないので、このうちのどれを中心に置くかで作品と捉え方に差異が生じてくると見るべきである。ちなみにぼくは後の2つをふまえた上で、下人の「勇気」の覚醒による強者への生まれ変わりを主題と考えている。しかし前述したように、だからといって「羅生門」に「エゴイズム」は描かれていないとは思わない。ただ、それを中心に据えることに疑問を感じているだけだ。

では、「エゴイズム」は作品の中でどうのような位置にあるのか。

「羅生門」の「エゴイズム」は老婆の弁明にある「死なないために仕方なくする悪は許される」という考えに表れる。これは、期せずして平安末の荒廃した社会に蔓延している時代精神の代弁になっている。しかし、それは「エゴイズム」そのものではなく、「エゴイズムの許可」である。下人は、この老婆の持ち出した「エゴイズムの許可」が生の条件であることを確認し、それを跳躍台として「エゴイズム=悪」とする既成道徳を破棄し、自力によって生き抜かなければならいホッブスのいう「自然状態」に参入するのである。芥川が描いたのはそういう青年、いわば「盗人」の誕生であるとぼくは思う。このように見てくると、「エゴイズム」は、主人公の「下人」が強者に生まれ変わるための必要条件にとどまり、主題そのもではないということができる。

▢「盗人」とは何か

前項で[「盗人」の誕生]という言い方をした。最後に「羅生門」における「盗人」について考えてみよう。実はここで述べる「盗人」論が、「羅生門」における「エゴイズム」の位置をさらに後景に退かせることにもなるが、それはそれで仕方がない。

餓死しないためには〈盗人になるよりほかに仕方がない〉、下人がそう思うのは、荒廃した平安末期の洛中がすでに極度の物資欠乏と飢餓という極限状況にあるからである。しかし〈盗人になるよりほかに仕方がない〉は、下人の思い込みである。なぜなら「老婆」のケースがあるからである。いや、もう一人いた。そう、「女」。老婆が、自分の行為の正当化のために引き合いに出した、老婆に髪を抜かれている、太刀帯たちを欺していたあの「女」である。

この3者は同じであるとも言えるし、そうでないとも言える。「女」は太刀帯に蛇を干し、魚だと偽って売っていた。「老婆」はこの死んだ「女」から髪を抜いて鬘にしていた。「盗人」は文字通り盗みを行う人間である。3者とも極限状況の中で自己の生を維持するために「違反行為」を行う悪者である。これらが同じ「悪」だとすると、死者の髪や干し蛇で金稼ぎをしてもよかったわけで、下人が「盗人」に固執するのは論理的におかしい。だがそれに対しては、原典の「今昔物語」が「盗人」の話だからしかたのないことではある、という反論が残念だが成立する。

発想を変えてみよう。芥川は「今昔物語」の「盗人」に関心があったのではないか、と。そうすると、「盗人」でなければならない理由は何か、という問いが出てくる。[「女」「老婆」]と「盗人」との分割線は何だろうか。それは先に確かめたように[善/悪]ではない。答えを先に述べると、それは[強者/弱者」である。

わしは、この女のした事が悪いとは思うていぬ。せねば、饑死をするのじゃて、仕方がなくした事であろ。

老婆が「女」を引き合いに出して自己の「悪事」を正当化している箇所である。「仕方なくした事」は道徳の端布がついた消極的悪である。そこには生に執着する惨めな弱者の生の姿が浮かび上がる。また老婆が下人に「女」を巻き込みながら自分の行為の弁明をすることそれ自体が生に執着する弱者の姿である。

比喩はどうか。

(a) 背の低い、痩やせた、白髪頭の、猿のような老婆

(b) 鶏の脚のような、骨と皮ばかりの腕

(c) 眶の赤くなった、肉食鳥のような、鋭い眼

(d) 鴉の啼くような声

共通しているのは醜悪さ、おぞましさといった嫌悪喚起のイメージである。そして(a)(b)は弱者のイメージ、(c)は「したたかさ」のイメージがそれに重なる。比喩においても「老婆」の醜悪な弱者と何としても生き延びようとする生の執着心の醜さが表現され、下人の老婆に対する嫌悪感が示されている。

老婆に対する下人の憎悪は、「あらゆる悪に対する反感」に先だって、この嫌悪感があるといえる。下人には「面皰」として顕れる抑圧された若さを持っている。「仕方なく」生にしがみつくような生き方には甘んじることはできない、それどころかそれは、嫌悪し「蹴倒す」べき生の形態である。下人には、羅生門の下で「途方にくれていた」ときからすでに「盗人」への志向が潜在していたのである。これが、下人が生きるために「盗人」になる理由である。

「悪」の意味は一般には「道徳や法律に反する」であるが、「たけだけしく強い」(広辞苑)という意味もある。特に芝居に出てくる「悪源太」「悪七兵衛」のように接頭語で用いられると「畏敬の念を抱かせるほど荒々しく強い」という意味を表す。「盗人」もこのような重層性で捉えることが必要である。ここで、ニーチェとホッブスの考えを借りてこの問題をもう一押ししてみたい。

国家・社会が成立する以前に想定される人間の、自己保存欲による戦争状態、それがホッブズのいう「自然状態」である。権力の側は、どんなに過酷な状況にあっても「民」には「道徳」を守らせる必要がある。なぜか。その方が自分たちの体制維持のためには、都合がよいからである。しかし、公権力はすでに崩壊し、ホッブスのいう「自然状態」に戻った場合はどうか。そこでは自分の力のみで生き、自分の力で自分を拡張することが求められる。

とするならば、「羅生門」における「盗人」は次のように定義できる。

盗人=権力に強いられた道徳を破棄し、自分の力を足場にして生きる強者

老婆の釈明を「太刀の柄を左の手でおさえながら、冷然として」聞いている下人には、この「強者=悪者」の風貌がすでに見え始めている。そして、「老婆の襟上をつかみながら、噛みつくように」言って「蹴倒す」下人も「強者=悪者」の振る舞いである。

羅生門をくぐり、闇にむかって駆け下りる下人は自力で生き抜かねばならない「自然状態」に参入していったのである。「盗人」という強者として。

下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつゝあつた。

「羅生門」の初出の末尾文である。ここにははっきりと迷いなき強者の意志を持った「盗人」下人の姿がある。この男は人間のエゴイズムが問題となる「善悪の此岸」とはすでに縁を切っている、ニーチェが、今、強盗を働きに雨を突っ切っていく下人を見るなら、きっとそういうだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?