「羅生門」を読む④ 精読編1-「下人」とは何者か-

前回の記事で、あらすじというマクロ視点から「羅生門」を読んでみました。今回からは場面ごとに精読していきますが、それに先立ち、場面の構成を精査することにします。というのは、「羅生門」という作品は場面構成にも作品を読み解く鍵が仕掛けられていと思うからです。

▢「羅生門」の場面構成の示唆する主題

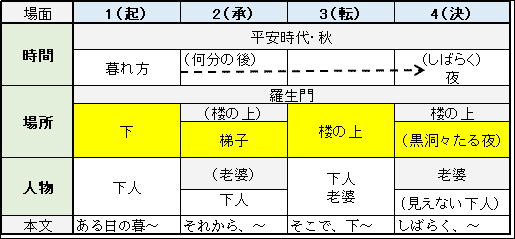

場面を構成するのは「時」「場所」「人物」の3つの要素です。その要素のうち1つでも移行すると場面が展開します。そこに注意して次の表を見てください。

〈「場所」の展開〉

場所に着目してください。下人は下→上→下と移動しています。それと対応して話は起承転結で展開します。楼の上は下人にとって「異界」です。下人は異界の魔物、老婆に勝利して一応「勇者みたいなもの」になります。ですから、「楼の上」は空間の上の「高さ」に加え、話においても「山場」になっています。展開の波形と空間推移が一体化しているのもこの作品の見逃せない魅力だと思います。

また、場面2と場面4では下人と老婆がそれぞれ視点人物となり別の空間にいる(老婆)と(見えない下人)を見ます。そして、場面4の「黒洞々たる夜」は少し前にでてくる「夜の底」とリンクしており、時間と空間の要素が重なっています。つまり、下人はゲートをくぐり別の次元に入っていったわけです。それは、下人にとってはもとより、「作者」にとっても未知の時空ゾーンです。だから結びは「下人の行方は、誰も知らない」となります。

〈「時間」の展開〉

この「場所」の展開に対し、「時間」の経過は曖昧です。推移を示すのは「何分の後」「しばらく」の2カ所のみ。情報としては暮れ方から夜へですが、この「夜」が「宵」なのか「夜中」なのか判然としません。一連の出来事の所要時間を考えると、「宵」だとは思うんですが、そうなると「黒洞々たる夜」とうまく合わない。

出来事と時間経過の非対応性がアイロニカルに「羅生門」の主題につながっているとぼくは思います。つまり、「黒洞々たる夜」は単に時間ではない、ということです。たとえ時間は「宵」であっても、闇は深い。普通の「夜」よりもっと下の「底」の方、それが下人の駆け下りた「場所」だったのではないでしょうか。

場面構成を分析すると、空間においても時間においてもこの作品のが末尾の一文、「下人の行方は、誰も知らない」に収斂していくことが分かっていただけたでしょうか。したがって主題を追求する場合には「末尾文」との関係が不可欠な項目になります。

この問題はここまでにして、ここから場面に即しながら精読していきます。

▢場面1-羅生門で雨やみを待つ下人

第一場面はつぎの冒頭文の理由説明から入ります。

ある日の暮れ方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。

「羅生門」は都に入る正門なので、普通なら雨宿りは複数いるはず。それなのにいるのは下人「一人」、それはなぜか?という筆運びです。理由は、この時の羅生門の状態にあります。芥川は最初からタイトルの「羅生門」に言及しているんですね。

とうとうしまいには、引き取り手のない死人を、この門へ持って来て、捨てて行くという習慣さえできた。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。

下人が「雨やみ」を待っている羅生門はいまや死体遺棄場です。だから、「暮れ方」になると「気味を悪がって」誰も近づきません。かつて棲んでいた狐狸や盗人も避けるのだからその不気味さたるや半端ではありません。雨やみを待つのが「下人一人」なのは、そういうわけです。

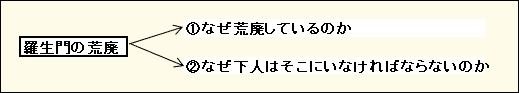

ここから、次の2つの観点が派生します。

〈「仏は死んだ」時代の産物、死体遺棄場の羅生門〉

「羅生門」の荒廃した理由には天災地変がもたらした平安末期の時代状況が関係していますが、ここで、私たちが注目すべきは次の部分です。

旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その丹が付いたり、金銀の箔が付いたりした木を、道端に積み重ねて、薪の料に売っていたということである。

「旧記」というのは鴨長明の「方丈記」です。そこには、安元の大火、治承の竜巻、福原遷都、養和の飢饉、元暦の地震といった平安末期の天変地異が描かれています。作者が引用していた箇所は次のようになっています。

あやしきことは、薪の中に、赤い丹つき、箔など所々に見ゆる木、あひ交じはりけるを尋ぬれば、すべき方なき者、古寺に至りて仏を盗み、堂の物の具を破り取りて、割り砕けるなりけり。濁悪世にしも生まれ合ひて、かかる心憂きわざをなん見侍りし。

長明はこんな時代を「濁悪世(じょあくせ)」と述べています。「濁悪世」とは「人心がけがれ、悪が満ち満ちている末法の世」のことです。 仏像という信仰対象まで盗んで破壊したあげく生活手段に変えるわけですから、ニーチェの言葉を借りるなら「仏は死んだ」です。「羅生門」はそういう時代の設定です。

このような「濁悪世」であるから人々の心から死者を葬るという最低限度の人間的慣習も当然消失しています。仏像・仏具を「薪の料」にする行為も羅生門が死体遺棄場になるのも平安末期の「濁悪世」の派生現象といえます。

〈時代変化によって突然投げ出されし者〉

では、なぜ下人はこの不気味な羅生門の下にいなければならないのか?

本文では4、5日前に「暇を出され」、行き所がなくなったと述べられます。つまり下人は路上生活者になっています。雨が降り、濡れないところへ、それがたまたま羅生門だった。この時の下人にとって「羅生門」は気味の悪い場所というより、しのぎ場として存在していたということです。

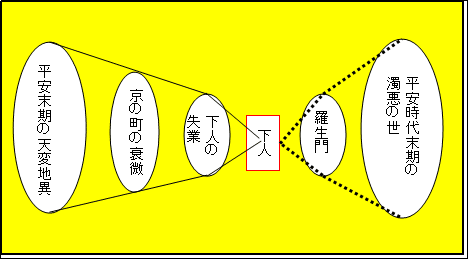

下人が「暇を出された」原因は、京都の町の「衰微の小さな余波」と説明されます。歴史的には福原遷都が関係しているかもしれませんが、この作品では先ほど述べた天変地異の影響によって下人の勤務先の経営状態が悪化し、リストラされたということになります。まとめると、下人は時代の犠牲者として京の町に投げ出され、濁悪の世を集約した羅生門の入り口にいることになります。一応図で示しておきます。

▢場面1-羅生門の下で途方に暮れる下人

さてここから、作者は下人の内面を読者に可視化していきます。その切り込みは、しゃれた語り口です。

だから「下人が雨やみを待っていた。」と言うよりも「雨に降り込められた下人が、行き所がなくて、途方に暮れていた。」と言う方が、適当である。

この部分は下人の失業の背景を述べた後の作者自らの「言い直し」です。そのことによって言い直された部分、つまりに「途方に暮れたいた」に焦点が当たる仕掛けになっています。下人のこの時の心理説明はこの「途方に暮れたいた」の可視化にほかなりません。

〈下人のセンチメンタリズム〉

餓死しないためには「盗人になるよりほかに仕方がない」と分かっていてもその勇気がでない。これが「途方に暮れている」下人の心理状態です。外堀が埋まっていて下人に選択の余地はない、本人にもそのことは分かっている。問題は一歩踏み出す勇気、すなわち盗人になる決断ができないというこの一点。この決断力を持てない下人の性質を作者は「Sentimentalisme」と述べています。

下人には面皰がありますから普通の十代の活力は潜在しています。しかし、それを発揮させないのは、このセンチメンタルな気質にほかなりません。ではこの気質はなんに由来するのでしょうか。先回りして結論を言うと、それは、下人が「下人」であることに由来します。

▢「下人」とは何か

そもそも「下人」とはどういう存在なのでしょうか。前回でも述べましたが、下人は最初から「下人」ではなく、原典の今昔物語は〈男・盗人〉、草稿段階では〈平六or 五郎〉でした。だから、「下人」という設定にはそれなりの理由がなければなりません。辞書を引くと「下人」は次のようにでてきます。

(1)身分の低い者。

(2)平安時代以後、荘官や地頭などに隷属して雑役に従事した者。売買・質入

れ・譲渡の対象となった。雑人。

(3)江戸時代、年季奉公人のこと。

草稿段階では交野の平六という記載があります。交野は大阪府の北側で京に近い位置にあり、平安時代には荘園の多い地帯であったそうです。そこから類推すると、辞書の(2)の意味をふまえ、荘園で使われていた雑役夫ではなかったかと思われます。

芥川が固有名詞ではなく「下人」という一般名詞を使用したのは、その人物の集団帰属性を示す意図があったのではないでしょうか。ここでは荘園領主から使役される人間の属性が浮かび上がってきます。

彼の同時期の作品「芋粥」にも「五位」という一般名詞の主人公が出てきます。作中で語り手は旧記(「宇治拾遺物語」)の作者が姓名を記さなかった理由を「伝はる資格がない程、平凡な男だつたのであらう」とのべています。その平凡さは具体的には次のようなものです。

余程以前から、同じやうな色の褪めた水干に、同じやうな萎々した烏帽子をかけて、同じやうな役目を、飽きずに、毎日、繰返してゐる事だけは、確である。

位階有無の違いはあれ、「同じやうな役目を、飽きずに、毎日、繰返してゐる」という属性は共通していると思います。「芋粥」の言葉を使うと「犬のような生活」をしてきた者と言えます。命令されたことやあてがわれた仕事を忠実に反復するだけしかやってこなかった人物。これが「下人」です。

このような下人がいきなり自分でなんとかしろと外の世界に放り出された。しかもみんな自分が生きるだけでいっぱいいっぱい、助ける人物なんていない、そりゃあ「途方に暮れ」ます。自己決定の習慣のない人間は進むべき方向が分かっていても踏み出せません。

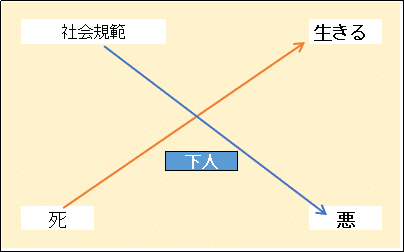

▢「生」と「倫理」の二律背反の壁-どうする下人

仏像破壊や荒れ果てた羅生門が表すように、時代は社会を維持してきた装置としての仏教や都の権威はすでに崩壊し、無規範、無秩序の「濁悪世」となっています。このような世界は、生きていくことと倫理道徳が二律背反、トレードオフ状態になっています。そこを乗り越えるためにはそれまでにない考え方が必要になってきます。

下人が生きていくためには何としてもこの既存の規範、下人を「下人」たらしめている枠組から抜け出さなければなりません。しかし、見てきたように下人のセンチメンタリズムは古い権威に隷属する生き方によって形成されたものです。ですから、下人はそれと同根の社会規範に縛られ身動きがつかないのです。大河ドラマに乗っかるなら「どうする下人」っていうところでしょうか。

このような下人がいかにして「決断」するか、つまり「How」の問いに答えていくのが、場面2,3ということになります。ここは次回の予告編です。

#小説 #読書 #読書感想文 #文学 #芥川龍之介 #現代文がすき

#羅生門 #古典が好き #今昔物語 #近代文学

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?