あなたのプレゼンが退屈なのは、遅いから

【本記事の要約】

あなたのプレゼンが退屈なのは単純に「遅い」から。

テクノロジーの進化により世の中のコンテンツは飽和して、増え続けている。一方で人間の可処分時間は変わらない。つまり人々にとってコンテンツ供給は加速している。

コンテンツ供給側の加速に伴って、人々がコンテンツに期待する速度も上がっている。

ところがプレゼンの速度は変わっていない。そのため聴衆はコンテンツとしてプレゼンを相対的に遅く感じる。これが退屈さの正体。

したがってプレゼンも人々の期待速度の変化に合わせて加速すべき。プレゼンを加速させる方法は、単位時間あたりのコンテンツ変化量を増やして、ノイズを消す。

いま世界では構造的に2つの「加速」現象が発生している。

[1] コンテンツ供給が加速している

第一の加速は「コンテンツ供給」の加速。

テクノロジーの進化に伴い、コンテンツを【作る】 → 作ったコンテンツを【公開する】 → 公開したコンテンツを【広める】という生産・流通プロセスの合理化と民主化が進んだ。例えばiTunes Storeを使えば世界中の人が集まるプラットフォームに音楽を公開できる。

その結果、世の中には膨大なコンテンツが流通するようになった。今やNetflix(映像)、Spotify(音楽)、Kindle(書籍)、AppStore(ゲーム)など、到底消化しきれないほどのコンテンツが存在する。コンテンツは既に飽和していてる。そして今この瞬間も増え続けている。

一方で、人々の可処分時間は増えていない。どれほどテクノロジーが進化しても、人々が睡眠・身支度・仕事に要する時間は大して変わっていないから。

ところで、速度とは単位時間当りの増分である。

分母の可処分時間が変わらない中で、分子のコンテンツ量が増え続けていくこの状況は、人々の体感にとってコンテンツ供給が加速していることになる。これが第一の加速現象。

[2] 人々がコンテンツに期待する速度も上がっている

第一の加速現象に伴って別の加速現象が起きている。コンテンツを【供給する】側の加速に対して、コンテンツを【受け取る】側の感覚も変化しているのだ。つまり人々の「コンテンツに期待する速度」が上がっている。

これは必然的な変化である。

人々にとっては、既に消化し切れないような量のコンテンツが存在する中で、さらに魅力的なコンテンツが次々に投下される。しかし自分の時間は増えていない。このギャップに対応するためには、同じ時間で摂取できるコンテンツを増やす、つまり視聴速度を上げていくしかない。

以下に例を挙げる。

例1)動画:倍速視聴

いまや5割の視聴者は動画を倍速視聴している。動画サービスには必ず倍速視聴モードが搭載されていて、人々は誰に強制されたわけでもなく自主的に倍速視聴を選んでいる。人々は自らの視聴速度を上げて、単位時間当たりの取得コンテンツを増やそうとしている。

例2)音楽:前奏の削減

音楽のイントロはこの30年で10秒短くなっている(22秒→12秒)。人々はCDではなくストリーミングで音楽を聴くようになり、曲の冒頭で気に入らなければ待たずにスキップする習慣がついた。人々は、短い前奏でより速く自分の感情を高めてくれる楽曲を求めるようになっている。

このように、人々の「コンテンツに対する期待速度」は上がっている。

[3] プレゼンも加速すべき

人々の「コンテンツに対する期待速度」の上昇に合わせて、プレゼンも動画や音楽と同様に加速すべき。というのがこの記事の主旨。

[3-1] あなたのプレゼンが退屈なのは、遅いから

(あなたに限らず)世の中のプレゼンが退屈である理由は、人々の「コンテンツに対する期待速度」の変化に対応できておらず、遅いから。

これまで述べたように、コンテンツの中でも動画や音楽では人々の期待速度の変化に対応して加速現象が起きている。一方で「スライドを見せられて話を聞く」というプレゼン体験は、速度感が特に変わっていない。そのため聴衆にとって、プレゼンは日常的なコンテンツ視聴感覚と違いすぎて、相対的に遅く感じる。

これがプレゼンに感じる退屈さの正体である。

例えば「プレゼン 速度 目安」などで検索すると「1スライド1分~2分」という水準が提示されるが、これは10年前から同じことが言われていて変わっていない。この速度感が許されたのは、世の中の主たる娯楽がテレビくらいしかなかった時代ではないか。人々の期待速度が加速している現在において、「2分間変わらない絵を見せられて、うまくもない素人の話を聞かされ続ける」体験は、退屈を通り越して苦痛にすらなり得る。

つまり世の中のプレゼンは、その内容の善し悪し以前に、単純に速度が遅いことで人々を退屈にさせてしまっているのだ。

[3-2] 私のプレゼンがウケるのは、速いから

私のプレゼンはウケる(*)。

理由はいくつかあるが、客観的に明確に他と違うのは、速度。私のプレゼンは速い。

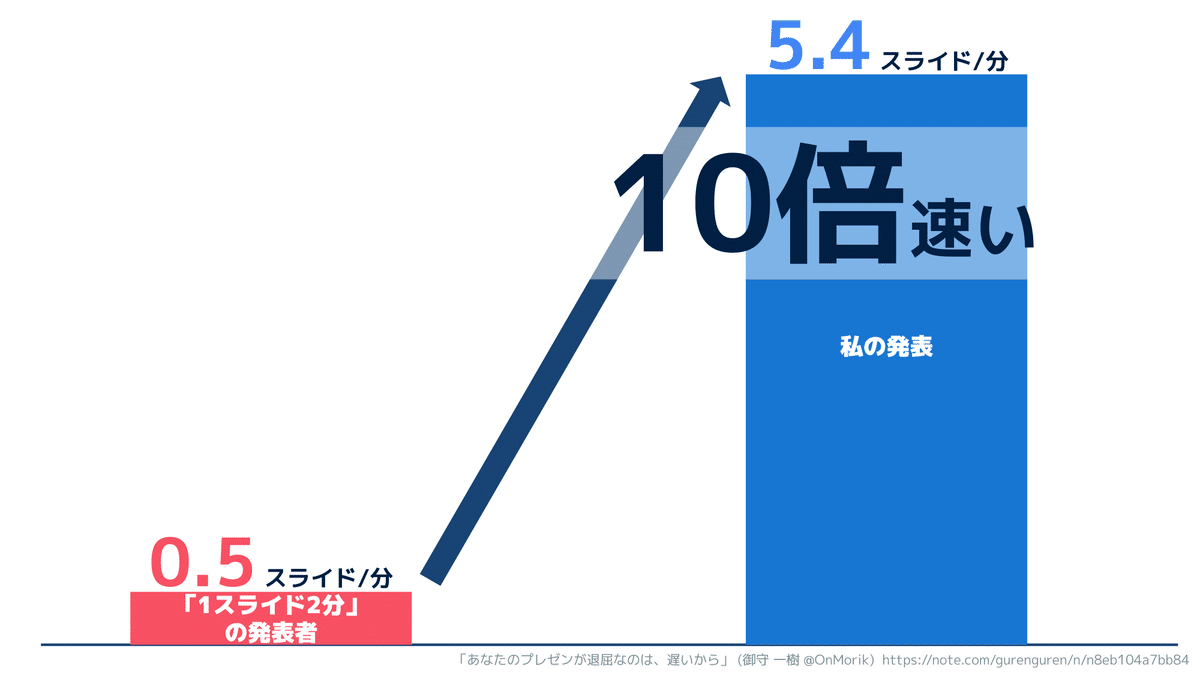

例えば先日登壇したイベント(ProductZine Day 2024 Winter)において、私が約18分間の発表で使ったスライドは98枚。つまり私のプレゼン速度は " 5.4 スライド/分 " 。

一方で先述した「1スライド2分」という一般水準は速度換算すると " 0.5 スライド/分 "。

つまり私のプレゼンは一般的な水準の10倍以上速い。

[4] プレゼンを加速させる方法

では実際にプレゼンを加速させるにはどうしたらよいか。

これは単純な算数で導き出せる。聴衆が感じる「速度」とは、「単位時間当たりのコンテンツ変化量」である。

したがって速度を上げるためには、同じ時間の中で聴衆が取得するコンテンツ変化を増やせばよい。単に早口になること(だけ)ではない。

[4-1] スライドの時間的変化量を多くする

速度の式からわかるように、プレゼンを加速させる最もシンプルな方法は、スライドの時間的変化を増やすこと。具体的には、話す情報の拡張と連動してスライドを細かく動かせばよい。

例えば3つのポイントを話したい場合を考える。

単純に3つのポイントを列挙した固定スライドを1分間見せ続けてしまうと、聴衆は遅く感じる。

速度を出すためには情報拡張に工夫を加える。最初は第1ポイントだけ表示して20秒で話し、次に第2ポイントを追加表示して20秒で話し、最後に第3ポイントまで表示して20秒で話す。これだけで聴衆は1分間で3枚の絵を見ることになり、速度は3倍になる。(下図)

実は、上述した私の98枚の登壇スライドも、こうした時間的変化を入れずに一般的な作り方をすると20~30枚程度に集約される。つまり私は、意図的にプレゼンの時間的変化量を増やすことで聴衆の体感速度を3~4倍に加速させているわけだ。これによって聴衆はテンポよく感じるため、ウケがいい。

[4-2] ノイズを除去する

速度を上げるもう1つの方法はノイズの除去。

なぜなら、本筋以外の余計な情報(=ノイズ)は、人々が単位時間あたりに摂取できるコンテンツを減らしてしまう、つまり体感速度を遅くしてしまう要因になるから。

ノイズとは何か?それは「人々が聞きたい情報」 "以外の全て" を指す。

自分はノイズなんて入れてないと思っているかもしれないが、残念なことに世の中のプレゼンはノイズだらけである。

ここからは削るべきノイズを3つ示す。

第1に、スライド構成として、本筋が始まる前の冗長な「自己紹介」や「会社紹介」は大胆にカットする。それは発表者が話したいことであって、聴衆が聞きたいことではない。

第2に、無目的に発しているフレーズも速度を落としてしまうので、削る。

例えば「時間も限られておりますので早速始めたいと思います」の一言がノイズそのものである。聴衆にとって取得情報が全く増えていないのに時間だけが使われているため、聴衆にとって速度が遅くなってしまう。この言葉は皮肉な自己矛盾をしている。

このフレーズをやめれば4秒削れる。プレゼン時間が5分なら1.3%に相当する。限られたプレゼン時間の中で速度を上げるためにはこうした秒単位の調整が必要だ。

第3に、細かいノイズとして、「あー」「えー」「まあ」といった無意識で無意味な発話も消す。誰しも習慣的に発してしまうクセだが、訓練と練習によって改善できる。例えばYouTubeを見ていると、プロの芸人の方は一般人と比べてそうした無駄なノイズが少ないことに気づくだろう。そのためテンポよく聞きやすいと感じる。

[5] まとめ

世の中のプレゼンを退屈に感じるのは、単純に遅いから。

この背景には社会の構造的な変化に伴うギャップがある。人々がコンテンツに期待する速度は上がっているのに、プレゼンの速度は上がっていない。そのため聴衆は、その他コンテンツの視聴感覚と比べてプレゼン視聴体験を相対的に遅く、退屈に感じる。

プレゼンも、こうした聴衆の期待速度の変化に合わせて、加速させるべき。「1スライド1~2分」は過去の話。

プレゼンを加速させるには、単に早口にするのではなく、単位時間当たりの取得コンテンツ変化量を増やせばよい。スライドの内容を小出しにして小刻みに動かし、時間的変化を増やす。かつ、聴衆にとっての取得情報の増加に寄与しない余計なスライドやノイズを削る。

[6] 補足的なFAQ

[Q1] あまりスライドが速いと聴衆が追いつけないのでは?

[A1] そんなことはない。

人間の瞬発的な認知能力は意外と高いので、集中してもらえさえすれば問題なく理解してもらえる。私のプレゼンで速すぎて脱落したという声は聞かない。

もし集中して話を聞いてもらえないとしたら、そもそも発表の内容が聴衆の注意を惹きつけるものになっていないか、もしくは話の流れが論理的に追いづらくなって聴衆の注意を脱落させてしまっている。それはもはやコンテンツの質の問題であり、速度の問題ではない。たとえ速度を遅くしても集中してもらえないだろう。

[Q2] 適正な速度はどうやって確かめれば良い?

[A2] プレゼンを練習して、その様子を録画する。

自分が話している姿の録画を見るのはかなり辛いが、まさにそれが聴衆に見せている姿である。録画を見ると自分が驚くほど無駄なノイズを話していることに気付くだろう。

ちなみにプレゼンの練習は何故かほとんどの人がやらないので圧倒的な差がつく。私がプレゼン上手と言われるのは単純に練習してるから。(多くの聴衆の時間を拘束するわけなので、質の高い時間を提供するのが登壇者の責務だと思うのだが)

[Q3] ジョブズとか世界の起業家・経営者のプレゼンは別にスピード速くないのでは?

[A3] 前提が違う。

私達はジョブズではないから、誰も私達の話に興味などはない。聴衆が「この人の話を聞きたい」「この製品の話を聞きたい」と思ってプレゼンに参加している状態なんて普通の人には起こり得ない。この記事は一般マジョリティ向けに書いている。

音楽でいえばテイラースイフトとストリートミュージシャンくらい違う。満員のアリーナのライブに来ているファンへの魅せ方と、路上を歩く人々へのアプローチは当然異なるだろう。

[Q4] アイスブレイクもノイズなのか?

[A4] ノイズとは限らない。

アイスブレイクが聴衆の視聴体験を向上させるようなものであれば、入れるべき。聴衆にとってのコンテンツになるので。

避けるべきは、聴衆が「笑ってあげる」必要のあるもの全般。登壇者による話術の不備を聴衆にリカバリーさせるのは間違っている。聴衆の善意にフリーライドすべきではない。

[Q5] ノイズだと言われても、説明のために付属情報を入れたいのだが?

[A5] それはAppendixに入れる。

おわりに

以上、世の中のプレゼンを退屈に感じてしまう構造的な理由と、その対策を考察した。この記事によって、世の中に速度感のあるプレゼンが増えることを願う。

感想・ご意見・シェアいただけるとうれしいです。何かあれば筆者の御守(@OnMorik)まで。

※ 本記事は内容を調整して後日 プロダクトマネージャー向けメディア「ProductZine」にて掲載予定です。そちらもお楽しみに。

(*) ウケているということを自称するのはやや気が引けるが、論旨を成立させるために一定のファクトと視聴者の声を示す。

・上述のイベント(Product Zine Day Winter 2024)において、参加者アンケートによると私の発表は「大変満足 + 満足」の率(Top 2 Box)が登壇者の中で最も高かった。「無駄がなく濃い」「早口だが理解しやすい」「引き込まれる」などコメントをいただいている。

・また、STORES社内で全社プレゼンをすると、毎回多くのファンコメントをいただいている。全社員で一番多くの感想をもらっているはず。

(ヘッダー画像はこちらから引用)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?