野良学芸員が銀座「うしお画廊」に行きました

私は、20代に学芸員として某美術館で働いていたものの、いろいろあって退職。

現在はライターと蕎麦屋の女将を兼業しつつ、野良(犬)学芸員として自由にふらふらとアートスポットを探訪している美術愛好家です。

今日は私が働く蕎麦屋ありまさのお客様Hさんとともに銀座のうしお画廊にやってきました。

Hさんのお友達、小川貴士さんが三人展をなさっているそうで…

この日私は午前2時に台湾から帰国、大雨の中をバイクで羽田から自宅まで走り(運転は夫で私は背後に乗っていただけですが)、数時間寝て、朝から店の支度をして…、というまあまあの強行軍だったのですが、この日はなぜか元気。

すごく元気(^▽^;)!

中年の元気はあとで反動がどっとくるからなあ…(゜-゜)

と若干の不安を抱えつつも、久しぶりのギャラリー訪問にわくわくしていました。

Hさんとの待ち合わせは銀座シックス。

すごく久しぶりに来ましたが、外国の方が多いですね。

いろいろな言語が聞こえて楽しい♪

あ、吹き抜けにヤノべケンジさんの作品「BIG CAT BANG」が…!!

宇宙猫ちゃんと太陽の塔です。

シックスに行かれらぜひいろいろな方向からご覧ください(特に背後)。

近くで見られる作品や映像も見ることができます。

うしお画廊はここから徒歩数分です。

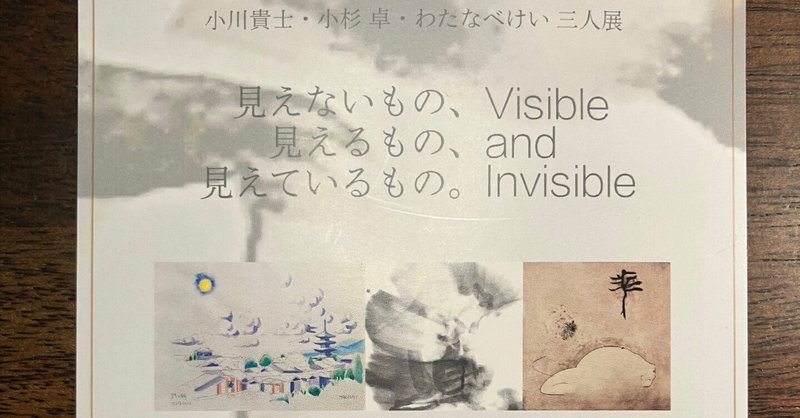

今回の三人は年代はまちまちですが「ICU(国際基督教大学)卒業」「海外経験がある」という共通点があるとのこと。

本日は水彩の小川さんと書の小杉卓さんが在廊で、お話を伺えるそうです。

「楽しみです。アーティストと直接コミュニケーションができるのもギャラリーの良いところですね(※)。無料だし、ふらっと立ち寄れるし、アーティストがいらっしゃったりもするし…ギャラリーって素晴らしい」

と言うと、Hさんは

「知っている人の展示ならともかく、一般人にとってギャラリーは敷居が高いですよ。話しかけられてもどう答えていいのかと思うし、熱心に見ていて買うのかと思われても困るし…」

なるほど、私は大学時代に「学芸員資格を取ろう!! ( ー`дー´)キリッ」と決意してからというものアート作品はジャンルを問わずどんどん観に行っていたし、お金が無いから(基本)無料のギャラリーは有難かったし、美術館にはない新進気鋭の作家さんと出会える喜びも教えて頂いたし、万が一何かを売りつけられてもそもそもお金が無いから怖くないし、分からなければ「分からないです~(*´∇`*)」と言える生来の面の皮の厚さがあったし、時には同行してくれる友達もいたし…

とにかくギャラリーは全然怖くないのですが、改めて伺うと確かに慣れていない方にはちょっと怖いですね。

逆に言うとこういう点を改善すれば、「大丈夫、不安はありませんよ」、ということをあらかじめお伝えできれば、敷居はぐっと低くなり、訪問者は増え、結果的に作家さんの認知度が上がり、時にはごく自然な流れで購入につながるかもしれません(少なくとも母数が増えることで確率は上がる)。

注釈

※ギャラリーはアーティストと直接コミュニケーションできるのが良いところですが、最近やっと問題視されてきた

ギャラリーストーカー

は論外です (ꐦ°᷄д°᷅) ☜これね、以前からあったんです。私は怒っています。

アーテイストには年齢・性別を問わず敬意と適切な距離感を持って接しましょう。

脳の老化には新しいことをするといいと聞きますが、ギャラリー訪問は未知の世界へのショートトリップ。

旅に出ずして小さな異世界、他者の視点、芸術家の脳内というワンダーランドを愉しめます。

アートを志す人や一部の愛好家だけでなく、多くの方に遊びに来て欲しいと思うのです。

さて、エレベーターで3階に上がると画廊の扉があり、いよいよ三人展。

うしお画廊は一部屋のこじんまりしたスペースです。

四枚の壁を、一枚は三人合同で、あとはそれぞれ一人一枚ずつ使っているようです。

まずは合同で展示されている壁の、三者三様の作品を拝見しました。

(下手な写真で申し訳ないです…。ぜひ直に作品をご覧ください)

お三方の作品を拝見して、また会場をサラッと見渡して感じたのは、不思議な統一感。

技法の違う三人の展示ということで、それぞれの違いが際立つ、異質なもののぶつかり合いを想像していましたが、はっきりとした「通底するもの」を感じます。

あえて言葉にすると…

引き算の美

余白の引力

想像力のスペース…

かしら?

描きこみすぎないことで鑑賞者を縛らず、むしろ自由にする感じがします。

決して寡黙ではないけれど、全てを語らないことで見る人との「心の対話」を引き出す印象もありました。

まずは水彩の小川貴士さんにお話を伺いました。

小川さんは静岡県藤枝市出身。イタリア、東京、アメリカで暮らしておられましたが、2年半ほど前から京都に移住されたとのこと。

現在は京都の風景を中心に制作なさっています。

今回は京都、そしてイタリアのスケッチです。本格的に絵を描き始めたのは2009年くらいからだそうですが一貫しては目には見えない「光」を描くこと、「光の表現」に拘り続けているとのこと。

西洋絵画では光っているところもとにかく色を使いますが…という私の質問に、小川さんは

「光は塗らない」

という逆の方法をとられているとのこと。

最近は画面に色を使うことが増えてきたけれど、描き始めた頃の色使いは「シミ」程度だったといいます。地の部分、白いところがほとんどだったと。

淡い水彩で強烈な太陽を、光線を描く。

光を、描かないことで、描く。

哲学的にも感じられる東洋の感性は、海外の方に驚きを持って迎えられたそうです。

右上は光がきらめいて眩しすぎるほど…ということが「塗らない」ことで伝わります

先ほど私は台湾から帰って来たばかりで…、と書きましたが、実は南部の屏東と潮州というところで偶然、市民の皆さんの絵画展を見たばかりでした。

台湾の南部は区分で言うと「熱帯」。そんな暑いところ、日差しが強い場所の絵をつぶさに見て、熱帯に住む人の「目」は、光あふれる場所でものを見るということは日本で風景を眺めることと随分違うな…ということを体感してきたばかりだったのです。

ですから、イタリアと台湾はもちろん違いますが、小川さんのお話を私なりに身近に感じることが出来ました。

小川さんのお話に戻りますが…

現在お住まいの京都は、京都独特の光がある。

同じ日本だけれど、東京とは気候風土が全然違う。

四季折々、どころか一年365日を通して細やかな変化があり、到る所に美がある。

小川さんは観光名所、そして祇園祭りなどの伝統行事を描くこともありますが、その画面に人物はそれほど書き込まれていないにも関わらず、大勢の人の気配、賑わい、音すらも感じられます。

一方で何気ない街角を描くこともあり、そこには京都ならではの歴史、時間の堆積も感じられのです。

描ききらないことで、逆に大きな存在感を伝える。

見る人に光や人の気配、湿度や歴史すら感じさせる。

小川さんの余白は、京都でよりいっそう雄弁になっているようです。

小川さんはこれからも京都をテーマに、光の表現を探求されるとのことですが、実はイタリアを再訪も考えておられるとのこと。

小川さんの画業はイタリアでスタートしていますが、当時のスケッチブックを今改めて見てると、技術は未熟で粗削りだけれど、なんともいえない勢いがある。引き付けられるものがある。

年齢を経て同じモチーフに取り組むことで、自分の変化を見てみたい、昔と今、二枚の絵を並べて展示してみたら面白いかもしれない…と。

二十年以上の時を経たご自身の中の時間の流れ、心の変容、そして「目」と「手」の成長…これもぜひ拝見したいです。

他のお客様とのお話もありそうでしたので(この日は途切れることなくお客様がいらして、そこそこの人口密度でした)、私はわたなべけい さんの版画のスペースに…。

今回は木版、エッチング、コラグラフ、リノカット…様々な味わいの作品があります。

一番先に掲載したカラー作品も、そしてこれらのモノクロも、微妙な濃淡の美しさに引き込まれます。どれもとても内省的で、一枚一枚から静かな音楽が聞こえてくるような…。

先ほどの小川さんの光あふれる世界は正反対、ネガとポジのような印象もありましたが、小川さんの作品とも通じる静謐さ、涼やかな感覚も覚えます。

作品の背後に、童話のようなシンプルだけれど本質的な物語の存在も感じられますね…。

抽象絵画は難しい…という方が少なくありませんが、そして私もそう思うこともなくはないのですが(^▽^;)

具体的でないからこそ多くの人の心の奥底にある原風景、誰もが抱えているけれど普段は意識しない感覚を映し出せるところもあって、

そうそう、なんとなくこういう感じの時ってあるかも…

とか

なんだかこの絵を見ているとあの人を思い出すな…

とか

よく分からないけれど切なくなるなとか…

そんな気持ちの一つ一つが、心の変化が、絵画との対話なのだと思います。

私はわたなべさんの作品を拝見して、良質の瞑想にも似た安定感、大地とのつながりを感じたのですが、いかがでしょうか…。

オーストラリアで制作されている、という事前情報に影響されているかもしれませんが(^▽^;)

グラウンディング、大地に足をつけて生きる喜びと哀しみ…をしみじみと感じました。

静かでいて高濃度…わたなべさんの世界はずっと散策していたくなる、無限を感じる黒と白の庭なのです。

最後は書の小杉卓さん。

この三人展では最年少の90年生まれ。お祖母様が書道教室をなさっていたので、子どもの頃から書に親しみ、当初は一生趣味として続けていこう…と思われていたそうですが、2011年に東日本大震災でボランティアとして被災地を訪れた際、書を通しての人々との交流から、大きな驚きと喜び、そして可能性を感じたといいます。

岩手県大槌町の方々が大切にしておられる伝統行事「鹿子踊(ししおどり)」を観て、篆書(てんしょ)体という古い書体で「鹿鳴」と書いたところ、「これは本当に自分達が考えている『鹿』そのものだよ」と大変喜ばれた経験は、小杉さんの人生を変えてしまいました。

「言葉を書く」というのは日々行われるきわめて日常的な行為だけれど、そこにエネルギーを注げば、心を揺さぶるような感動を届けることができる。つまり書は人の心と心を繋ぐことができる…。

生活がどんどんデジタル化する現在、アナログへの重要性は再認識されるはず…。

これを機にアーティストを志した小杉さん、2011年にソルボンヌ大学(フランス)、ウィーン大学(オーストリア)でのパフォーマンスを皮切りに、日本や海外で精力的に個展やパフォーマンスをなさっています(詳細はHPをご覧ください⇩)。

台湾で故宮博物院を訪ね、どっぷりと書と篆刻の世界にひたってきたばかりの私…

書とのチャンネルが既に開いていたので(子どもの頃に書道を習っており、もともと好きということもあるのですが…)、真直ぐに小杉さんの書の世界に飛び込んでいけました。

右下のキャプションがそれぞれ何という文字が書かれているのか教えてくれますが、例えば右下の「風」、標準的な楷書(くずさない書き方)と小杉さんの字を比べると、それぞれの伝えるものが全然違うことに驚きます。

楷書はシンプルに(ある意味で)間違いなく情報を伝えることが出来ますが、小杉さんの書は小杉さんがイメージする風がとんなものなのか、想像できる感じがしませんか?

小杉さんは海外で、普段日本語に触れる事がほとんどない人達へのパフォーマンスや展示もされますが、日本語の文字を知らない人達は文字を読めないからこそ書の「かたち」の味わいを繊細に感じ取ってくれる…とおっしゃいます。

漢字文化の人達は、読めるからつい解読したくなり(これ、なんて書いてあるのかな…)、せっかくの墨の勢いやにじみに遊ぶ前に、頭のなかで文字を抽象化してしまう。

…これは反射的なものかもれませんが私も確実にやりますね…(^▽^;)。

それが悪い、ということではありませんが、読み取る前にまずは赤ちゃんのような気持ちで作品を眺めてみると、新しい感動を得られるかもしれません。

そう考えると、日本語をよく知らない人に書を愉しんでもらう、というのは確かにとても面白い。言葉の、文字の可能性を、その言語を知らない人達が引き出してくれるとも言えます。

左上の

空はなんで青いの

も好きな作品です。

小さな子どもが空を見上げておとなに問いかけているような、おとながなにかあって(すごく悲しいこととか…)久しぶりに空と向き合って思ったことのような、死が迫った老人が穏やかにつぶやいているような…

様々な状況が目に浮かびます。

これのせりふ、あの役者さんならなんと解釈するかしら…

という想像も膨らみます。

あえて小杉さんの「狙い」は伺いませんでした。

皆さんはどうご覧になるでしょうか?

これは躍動感がありますね!

描いている時の様子、息遣いまで伝わってきます。

静かな中の激しさ…音楽が聞こえてきそうです。

実は、小杉さんはオーボエ奏者でもあるのです。そして書と音楽とのコラボレーションにも力を入れておられます。

こういう作品や映像⇩を見ると、きわめて静的と捉えられがちな書道の印象が随分変わります。

そしてこの黒と白の世界はさきほどのわたなべさんの版画の世界も想起させます。せっかくの三人展、あちらを観て、こちらを観て…いろいろな世界を行きつ戻りつできるのも醍醐味です。

書の世界を掘り下げ、同時に広げ…

小杉さんの今後のご活躍がとても楽しみです♪

今回の三人展のテーマは「見えないもの、見えるもの、見えているもの」

Visible and Invisible

何が見え、何が見えなかったのか、何を感じ取れたのか…

皆様はいかがでしたでしょうか?

私はとても刺激的な、楽しい時間を過ごせました。

お三方の作品をまた拝見したいです。

皆様、本当ににありがとうございました!!

(撮影はうしお画廊のスタッフさん)

訪問日 2024.5.16

(おわり)

最後までお読み下さり、誠にありがとうございました。私のnoteはすべて無料です。サポートも嬉しいですが、「スキ」がとても励みになります(^▽^)/