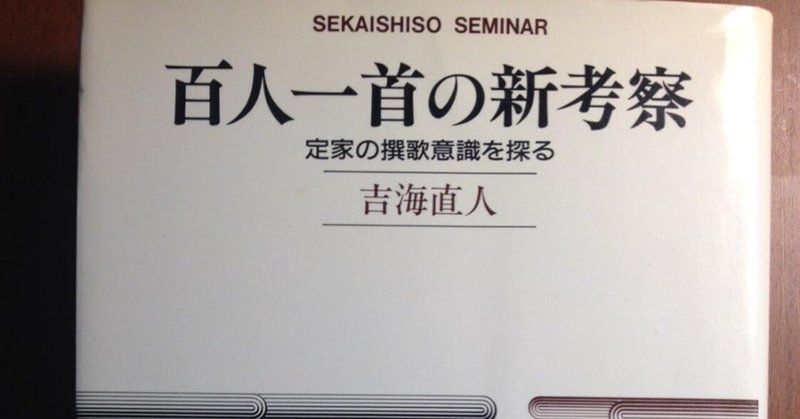

春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山 新古今和歌集 巻第三 夏歌 175(巻頭歌) 吉海直人(1953- )『百人一首の新考察 定家の撰歌意識を探る』世界思想社 1993年9月刊

吉海直人(1953- )

『百人一首の新考察

定家の撰歌意識を探る』

世界思想社 1993年9月刊

308ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4790704742

春過ぎて夏来にけらし白妙(しろたへ)の衣ほすてふ天の香具山

新古今和歌集 巻第三 夏歌 175(巻頭歌)

「持統天皇(第四十一代)は歌人としては無名に等しく、

残された詠歌も非常に少ない

[…]

『新古今集』に至って

「春過ぎて」歌が一首撰入されただけで

[…]

たった一首の歌によって、

永遠とも言えるような知名度を獲得している。」

p.18-19

「持統天皇が百人一首に撰ばれたのは、

決して歌人としてすぐれていたからでも、

「春過ぎて」歌の良さが認められたからでもない。

藤原公任[966-1041.2.4]などは

これを全く秀歌撰に入れておらず、

平安中期頃まではほとんど埋もれていた歌だった。

[…]

歴史的に外せない人物として、

百人一首の史観によって、

天智・持統の親子撰入が予定されていた

[…]

その後で組み合わせを考慮して、

天智の「秋の田の」歌が選ばれたと仮定すると、

すっきり説明できるようである。」

p.19

「「春過ぎて夏きたるらし白妙の衣ほしたりあめの香具山」

という『万葉集』の定訓など、

この[新古今集の]時代には存在すらしていない。

そういった[『万葉集』]享受史の流れを

無視してはなるまい。」

p.20

『新日本古典文学大系 11』

岩波書店 1992.1

「原歌は万葉集一[28 春過而夏来良之白妙能衣乾有天之香来山]、

四句「ころもさらせり(ほしたり)」。

古来風体抄

[こらいふうていしょう 鎌倉初期の歌論書。

藤原俊成著。式子内親王の依頼により、建久八年(1197)に撰進。

万葉集から千載集までの秀歌を引用し、

その歌風の変遷を示して短評を加えたもの]、

二句「なつぞきぬらし」、

四句「ころもかわかす」。

この訓の新古今集以前の出所未詳。」

p.67

「藤原京に遷都した持統天皇の御代においては、

眼前の実景として「衣ほしたり」でよかった。

これが神事に用いる

小忌衣(おみごろも 斎衣・浄衣)であれば、

天皇歌としては一層都合がよい。

しかし都が京都に遷ってからは、

もはや香具山は天皇にとって

神聖かつ身近な実景ではなくなってしまった。

そのためか『古今集』以降の勅撰集に

香具山の用例は見当たらず、

『千載集』に至ってようやく一例見られるくらいである。

ところが『新古今集』には四首もの歌が出ており、

まさに新古今時代に至って、

古代への憧憬を内包した

歌枕的存在(屏風絵の題材)として再評価されている。

一種の伝説的観念世界・幻想風景として

「衣ほすてふ」が機能している」

p.20-21

「定家は「白妙の衣」を卯の花の喩と見ていたと考えられている

(上條彰次「百人一首古注一本 持統帝詠「卯花」説の紹介」

『百人一首古注釈『色紙和歌』本文と研究』

新典社[1981.2])。

定家自身

「白妙の衣ほすてふ夏のきてかきねもたわにさける卯の花」

(『拾遺愚草』1887)

「夏の来て卯の花白くぬぎかふる衣乾るらし天の香具山」

(『拾遺愚草員外之外』4054)

等と本歌取りしている。」

p.21

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して

新典社選書 97』

新典社 2020年9月刊

「第二章「白妙の」は枕詞か

持統天皇歌(二番)と山辺赤人歌(四番)の違い」p.25-34

https://note.com/fe1955/n/n62266db52edf

読書メーター

吉海直人の本棚(登録冊数8冊 刊行年月順)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091377

百人一首の本棚(登録冊数15冊)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091294

https://note.com/fe1955/n/n6dc3d5d1929a

秋の田のかりほの庵(いほ)の苫をあらみ我が衣手は露にぬれつつ

吉海直人(1953- )

『百人一首の新考察

定家の撰歌意識を探る』

世界思想社 1993年9月刊

308ページ

https://note.com/fe1955/n/n586a12682eab

秋の田のかりほの庵(いほ)の苫をあらみ我が衣手は露にぬれつつ

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第一章 天智天皇

「秋の田の」歌(一番)を読み解く」p.15-24

『日本語学』2017年6月号(第36巻6号)

https://note.com/fe1955/n/n62266db52edf

春すぎて夏来にけらししろたへの衣ほすてふ天の香具山

田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪はふりつつ

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第二章 「白妙の」は枕詞か

持統天皇歌(二番)と山辺赤人歌(四番)の違い」

https://note.com/fe1955/n/n0ba90ea3e6c6

あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝ん

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第三章 柿本人丸歌(三番)の

「ひとりかも寝ん」の解釈」

https://note.com/fe1955/n/n8a17ee829b0e

あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝ん

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第四章 柿本人丸歌(三番)の

「長々し」の特殊性」

https://note.com/fe1955/n/n4f431d990faa

かささぎのわたせる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第五章 大伴家持

「かささぎの」歌(六番)を待恋として読む」

https://note.com/fe1955/n/n33fa91b5395e

天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第六章 阿倍仲麻呂

「天の原」歌(七番)の再検討 上野[誠]論を起点として」

https://note.com/fe1955/n/n1e1c79d9cfff

立別れいなばの山の峯におふるまつとし聞かば今帰り来む

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第七章 在原行平「立ち別れ」歌(一六番)の新鮮さ」

https://note.com/fe1955/n/ncf668d55a127

ちはやふる神代も聞かず竜田川から紅に水くぐるとは

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す 2

言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第八章 在原業平歌(一七番)の「ちはやぶる」幻想

清濁をめぐって」p.97-113

『同志社女子大学大学院文学研究科紀要』17

2017年3月

https://note.com/fe1955/n/nd7cbc56bb2ef

ちはやふる神代も聞かず竜田川から紅に水くぐるとは

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第九章

在原業平歌(一七番)の

「水くぐる」再考 森田論を受けて」

https://note.com/fe1955/n/n0cd814798890

今来むといひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十章 素性法師歌(二一番)の「長月の有明の月」再考」

https://note.com/fe1955/n/nf5c13c161a9f

有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十一章『百人一首』の「暁」考

壬生忠岑歌(三〇番)を起点にして」

『同志社女子大学大学院文学研究科紀要』13

2013年3月

https://note.com/fe1955/n/na4105dc83b68

久方の光のどけき春の日に静(しづ)心なく花の散るらむ

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十二章 紀友則歌(三三番)の

「久方の」は「光」にかかる枕詞か?」

『解釈』683集(第61巻3・4号)

2015年4月

https://note.com/fe1955/n/nb4ff7c92d48c

契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波こさじとは

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十三章 清原元輔歌(四二番)の

「末の松山」再検討 東北の大津波を契機として」p.179-199

『古代文学研究』第二次23 2014年10月

https://note.com/fe1955/n/n3b8dec0bafab

滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなを聞こえけれ

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十四章 藤原公任

「滝の音は」歌(五五番)をめぐって 西行歌からの再検討」

https://note.com/fe1955/n/n16dc1cc3dbeb

大江山いく野の道の遠ければふみもまだ見ず天橋立

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十五章 小式部内侍

「大江山」歌(六〇番)の掛詞再考

浅見論を契機として」

p.213-236

『古代文学研究』第二次 28

2019年10月

https://note.com/fe1955/n/nf6a845025e47

夜をこめて鳥の空音にはかるともよに逢坂の関はゆるさじ

吉海直人(1953- )『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十六章 清少納言歌(六二番)の

「夜をこめて」再考 小林論の検証」

『日本文学論究』79 2020年3月

https://note.com/fe1955/n/nfda49d0f8bf2

よもすがら物思ふ頃は明けやらぬ閨のひまさへつれなかりけり

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十七章 俊恵法師歌(八五番)の

「閨のひま」再考」

『解釈』第66巻3・4号 2020年4月

https://note.com/fe1955/n/nd0476d50dc9f

み吉野の山の秋風さ夜ふけてふるさと寒く衣うつなり

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十八章 参議雅経歌(九四番)の

「さ夜更けて」の掛詞的用法」p.279-291

『解釈』第61巻9・10号 2015年10月

https://note.com/fe1955/n/n128163d33fd1

風そよぐならの小川の夕ぐれはみそぎぞ夏のしるしなりける

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す

2 言語遊戯に注目して』

新典社 2020年9月刊

「第十九章 従二位家隆歌(九八番)の

「夏のしるし」に注目して」

『解釈』第63巻9・10号 2017年10月

https://note.com/fe1955/n/n2fbd6ef83427

吉海直人(1953- )

『百人一首を読み直す 2

言語遊戯に注目して

新典社選書 97』

新典社 2020年9月刊

312ページ

https://note.com/fe1955/n/nce8e9a0c3675

後鳥羽院(1180.8.6-1239.3.28)

『新日本古典文学大系 11

新古今和歌集』

田中裕・赤瀬信吾校注

岩波書店 1992.1

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『後鳥羽院 第二版』

筑摩書房 2004.9

『後鳥羽院 第二版』

ちくま学芸文庫 2013.3

https://note.com/fe1955/n/n8dfcbf3d6859

式子内親王(1149-1201)

田渕句美子(1957- )

『新古今集 後鳥羽院と定家の時代(角川選書)』

角川学芸出版 2010.12

『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』

KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2

平井啓子(1947- )

『式子内親王(コレクション日本歌人選 010)』

笠間書院 2011.4

馬場あき子(1928.1.28- )

『式子内親王(ちくま学芸文庫)』

筑摩書房 1992.8

https://note.com/fe1955/n/n47955a3b0698

後鳥羽院宮内卿

(ごとばのいんくないきょう、生没年不詳)

『新日本古典文学大系 11

新古今和歌集』

田中裕・赤瀬信吾校注

岩波書店 1992.1

https://note.com/fe1955/n/n34d98221cddf

たとへば君 ガサッと落葉すくふやうにわたしを攫つて行つては呉れぬか

永田和宏(1947.5.12- )

『あの胸が岬のように遠かった

河野裕子との青春』

新潮社 2022年3月刊

318ページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?