後鳥羽院(1180.8.6-1239.3.28)『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1 丸谷才一『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9 『後鳥羽院 第二版』ちくま学芸文庫 2013.3

https://www.amazon.co.jp/dp/4480823468

https://www.amazon.co.jp/dp/4480095322

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『後鳥羽院 日本詩人選 10』筑摩書房 1973.6

『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9

『後鳥羽院 第二版』ちくま学芸文庫 2013.3

目次

歌人としての後鳥羽院

へにける年

宮廷文化と政治と文学 『文藝』1972年4月号

しぐれの雲 『岩波講座文学 3 言語』岩波書店 1976年2月刊「言葉で作る世界」

隠岐を夢見る 『折口信夫全集 9』中央公論社 1995年10月 月報 『中央公論』1995年11月号「隠岐を夢見る 折口・白秋・後鳥羽院」

王朝和歌とモダニズム 『文学界』2001年1月号 2000年10月、ケルン、ベルリン、ローマでの講演を大幅加筆

鶯のなけどもいまだふる雪に杉の葉しろき逢坂の山

太上天皇[後鳥羽院]

和歌所にて、関路鶯といふことを

新古今和歌集 巻第一 春歌上 18

「もう春になったと鶯が鳴いているのになおも降る雪に埋もれて、杉の青葉も真白な逢坂山よ。」

田中裕・赤瀬信吾『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』岩波書店 1992.1 p.24

https://www.amazon.co.jp/dp/4002400115

後鳥羽院御集「建仁二年(1202)二月十日、影供歌合」

本歌「梅が枝にきゐる鶯春かけてなけどもいまだ雪はふりつつ」

(古今 春上 読人しらず)

和歌所 建仁元年七月仙洞御所(当時二条殿)に設置。

逢坂の山 関とともに近江国の歌枕。

参考「ふる雪に杉の青葉も埋もれてしるしも見えず三輪のやまもと」

(皇后宮摂津 金葉 冬)

「早春の山」の歌。

後鳥羽院(ごとばのいん 1180-1239)平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての第82代天皇。新古今集の実質的な撰者。

新古今撰入三十五首。勅撰入集二百五十八首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では自分自身を中務卿具平親王と番えている。

小倉百人一首 99 「人もをし人も恨めしあぢきなく世を思ふゆゑに物思ふ身は」

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/gotoba.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/後鳥羽天皇

この歌も本歌も、1979年頃、

丸谷才一『後鳥羽院 日本詩人選 10』筑摩書房 1973.6

を読んで憶えました。

https://note.com/fe1955/n/n3c66be4eafe5

聖心女子大学図書館に勤務していて、寒い季節に、入学試験の監督補助に動員されて、入試会場の受験生の座席の間を歩き回りながら、新古今の冒頭を暗誦していたことを、四十年以上たった今でも、思い出すことが出来ます。

「本歌より本歌どりのほうが複雑になるのは当たり前だけれども、「ふる雪」の「ふる」に「古」がかけてあつて、まだらに残る去年の雪を思はせ、いかにも春浅い風情にふさはしいこともまた注目せずにはゐられない。

本歌どりを試みる以上、何倍もこみいつた仕掛けにしなければ本歌に対し、つまり文学史の伝統に対し、申しわけないといふ健気な気持ちは、『新古今』の歌人たちの基本的な心得であつた。」

丸谷才一『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9

p.29「歌人として後鳥羽院」

見わたせば山もとかすむ水無瀬川(みなせがは)ゆふべは秋となに思ひけん

太上天皇[後鳥羽院]

をのこども詩を作りて歌にあはせ侍りしに、水郷春望といふことを

新古今和歌集 巻第一 春歌上 36

「見渡せば山の麓は霞み、その中を流れてゆく水無瀬川。夕は秋に極まるなどとどうして今まで思っていたのであろう。」

『新日本古典文学大系 11』p.29

元久二年(1205)六月、元久詩歌合。

見わたせば 離宮からの眺望。

山もと 水無瀬山の麓。摂津国島上郡。山崎の西隣。水無瀬山は水無瀬川左岸の山地。淀川左岸の山々とする説もある。

水無瀬川 摂津国の歌枕。水無瀬で淀川に注ぐ。

ゆふべは秋 「なつかしく物のととのほることは春の夕暮れこそ殊に侍りけれ」(源氏物語・若菜下)ともいうが、「秋は夕暮れ」(枕草子・春は曙の条)などを通念とする。

参考「水無瀬山木の葉あらはになるままに尾上の鐘の声ぞ近づく」(後鳥羽院 最勝四天王院障子和歌)

「霞」の歌。

「単に後鳥羽院一代の絶唱であるのみならず、『新古今』の代表的な秀歌である。和歌史上最高の作品の一つと呼んでもいいかもしれない。

…

後鳥羽院は水無瀬の離宮において春の夕景色を楽しんでゐたし、そのとき『枕草子』以来の風景美論は彼の心を去来してゐた。しかしこのとき、さういふ美的な意識の底に、自分は帝王として国見をしてゐるのだといふ誇り、この眺望はすべて自分の所有するところだといふ満足が揺れ動いてゐなかつたと判断するのは、むしろ困難なことである。時は国見に最もふさはしいはずの春であつたし、それに上皇は自分を古代の帝王に擬することなど大好きな芝居つ気の多い性格だつたにちがひない。

ゆつたりとした調べの快さはもともと後鳥羽院の天性のものだが、ここでは古人をしのぶ(あるいは気取る)ことによつて、それがいつそう見事に、そして自然に発揮されることになつた。しかもそのいはゆる帝王ぶりが、下の句の知的な感触(「秋は夕といふは、常のことなるに、夕は秋とあるは、こよなくめづらか也」と宣長は評した)によつてあざやかな『新古今』調に旋回しながら、それでもなほ上の句の鷹揚な味はひをそこなはないあたり、まことに嘆賞に値する。

三句切れによつて連歌さながらにまつぷたつに割れた上の句と下の句の、衝突と調和の呼吸は、疎句歌の妙趣を模範的に示すものだらう。ここにはほとんど後鳥羽院のすべてがある。」

p.30「歌人として後鳥羽院」

丸谷才一『日本詩人選 10 後鳥羽院』筑摩書房 1973.6

を読んだ1979年にこの歌を憶えました。

私の苗字は山本なので、それでこの「見わたせば山もと霞む」を、憶えたのかもしれません。私立文系女子大学図書館員だった頃、学生さんに、『CD-ROM 国歌大観』の使い方の説明をしている時には、「たとえば、私の苗字、やまもとで検索すると、こんな和歌がヒットしますよ」などと喋っていました。新古今の春の巻の前半の有名な歌ですから、国文科二年生以上のガイダンスでは、それなりに反応があって、嬉しかったことを今でも思い出します。

桜さくとほ山鳥のしだりをのながながし日もあかぬ色かな

太上天皇[後鳥羽院]

釈阿、和歌所にて九十賀し侍りしをり、屏風に、山に桜さきたるところを

新古今和歌集 巻第一 春歌下 99[巻頭歌]

「桜の咲いている遠山。山鳥のしだり尾ではないが、長い春の一日眺めていても飽きることのないその色よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.46

後鳥羽院御集「釈阿九十賀屏風御歌・花」、建仁三年(1203)十一月。

本歌「あしひきの山鳥の尾のしだりをのながながし夜を独りかもねむ」(柿本人麿 拾遺 恋三 和漢朗詠集「秋夜」)

釈阿 藤原俊成(1114-1204)の法名。

和歌所 建仁元年七月仙洞御所(当時二条殿)に設置。

山に桜 この図柄は屏風歌として採択された藤原有家の歌に基づいて描かれたもので(殿記)、詞書は正確でない。

とほ山鳥 成語。遠山にいる山鳥。山鳥はキジに似た鳥であるが、その雌雄は夜は別れ昼は一緒にいるとされていたので、この語は遠山の桜の陰で遊ぶ二羽の山鳥のイメージを浮かばせる。

しだりを 山鳥の雄は赤褐・黄土・黒色の段模様の美しく長い尾羽をもつ。

なかながし日 本歌の「夜」を「日」に替え、秋の夜長を春の永日に改める。

色 雪や白雲に紛うその色。

院の自賛の歌で、のびやかな調が陶然とした心を伝える。

「盛りの花」の歌。

「これは慶事に当つて詠む挨拶の歌の傑作で、『新古今』巻第七賀歌(がのうた)を調べても、これと並ぶだけのものは二首に過ぎないし、その二首は

俊成(「山人のをる袖にほふ菊の露打ちはらふにもちよはへぬべし」)、

定家(「わが道をまもらば君をまもらなんよはひもゆづれ住吉の松」)親子の作なのである。言ふまでもなく賀歌は高度の技術を要するものだから、一首は後鳥羽院の力量を端的に示す材料となるにちがひない。

これは上皇自賛の歌で、『新古今』巻第二の巻頭に置かれてゐるし、隠岐本『新古今』にもちろん除かれず、さらに『時代不同歌合』にもこれを選んだ。すなはち生涯の詠のうち三首を採るに当つて、その一つとしたわけである。そして定家は『定家八代抄』に収めただけではなく、また『近代秀歌』『詠歌大概』の例歌とした。

…

もう一つの本歌が気づかれなかつたところを見ると、後鳥羽院の宮廷における好尚の別の面はいちはやく忘れられたのではなからうか。

といふのは、これは『古今』巻第十四恋歌四、紀友則、

春がすみたなびく山のさくら花みれどもあかぬきみにもあるかな

をも取つてゐるからである。

…

「春がすみたなびく山のさくら花みれどもあかぬ」となだらかに春の眺めを叙してきて、それがとつぜん恋人の姿かたちへの讃辞に変るといふ驚きのせいで、時代をへだてても詩人の心を触発する力を蔵してゐる。

九十の老人を浮舟にたとへたとすれば、この長寿をことほぐ賀歌にはまた、恋歌といふ裏があるわけで、事実、詞書を除いて読んでみれば、本歌のせいもあつてかなりエロチックな気配が漂ふ。

さういふ、どんな場合にも色好みな配慮を忘れないといふ心得こそ後鳥羽院の態度であり、『新古今』の歌風の基本であり、そしてまたなかんづく俊成が最もよく教へた敷島の道のたしなみであつた。」

p.45「歌人として後鳥羽院」

み吉野の高嶺(たかね)の桜ちりにけりあらしも白き春のあけぼの

太上天皇[後鳥羽院]

最勝四天王院の障子に、吉野山かきたる所

新古今和歌集 巻第一 春歌下 133

「吉野の高嶺の桜が散ったのだな。吹きおろす山風も真白に見える春の曙よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.55

承元元年(1207)十一月、最勝四天王院障子和歌。

最勝四天王院 後鳥羽院が白河に建てた御堂。承元元年十一月落成。

参考「ちりまがふ花を雪かと見るからに風さへ白し春の曙」(顕昭 千五百番歌合 春三)。

「嶺の落花」の歌。

「高ねの桜ちりにけり」の「けり」について、『美濃の家づと』[本居宣長 寛政3年(1791)成立、同7年刊]と『尾張の家づと』[石原正明 文政2年(1819)刊]が共に「おしはかりて定めたるけり也」と言つてゐるのはまことに正しい。

後鳥羽院は咲き誇った花が嵐に散る夜明けの景色をいま実際に眺めてゐるわけではなく、ただ心に思ひ描いて「定め」ながら、その一瞬のこの世ならぬ風景美を見ることを自分に命じてゐるのである。

この歌はその、地名のなかに隠れてゐる分だけほのかな、しかもそのくせ極めて力強い「見よ」という命令形ではじまつてゐる。」

p.61「歌人として後鳥羽院」

郭公(ほととぎす)雲井のよそにすぎぬなり晴れぬおもひの五月雨の比(ころ)

太上天皇[後鳥羽院]

太神宮にたてまつりし夏の歌の中に

新古今和歌集 巻第三 夏歌 236

「郭公が立ちこめる雲の彼方を鳴き過ぎたな。心も晴れず物思いにくれているこの日頃の五月雨よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.83

後鳥羽院御集「承元二年(1208)二月、 内宮三十首」

太神宮 底本「大神宮」。皇大神宮[伊勢神宮の二つの正宮のうちの一つで、一般には内宮(ないくう)と呼ばれる]。

晴れぬ 五月雨の縁語

参考「郭公雲路にまどふ声すなりをやみだにせよ五月雨の空」(源経信 金葉 夏)。

「五月雨」の歌。

「「雲井」には、「大空」の意のほかにもう一つ「皇居、宮中」の意がある … 後鳥羽院は、一方では空の彼方を過ぎてゆくほととぎすを怨みながら、他方では、後宮に入れることのできなかつた美形を惜しんでゐるのだ。思ひが晴れず、心が乱れる(「さみだれ」)のはそのためである。

…

この一首に後鳥羽院の政治的感懐がこめられてゐるといふ見方を否むものではない。「はれぬ思ひ」も乱れる心も至つて重層的なものであつたらうし、従つて「雲井のよそに過ぎぬ」ほととぎすとは、実際の鳥と意に従はぬ鎌倉方と美女を重ね合せた何かであつたらう。」

p.79「歌人としての後鳥羽院」

山里の峰のあま雲とだえして夕べすずしきまきの下露

太上天皇[後鳥羽院]

太神宮にたてまつりし夏歌中に

新古今和歌集 巻第三 夏歌 279

「山里近い山の頂にかかる雨雲はとぎれて雨の上がった夕暮れ、真木から滴り落ちる名残の雫がいかにも涼しく感じられる。」

『新日本古典文学大系 11』p.95

後鳥羽院御集「承元二年(1208)二月、外宮三十首御会」

神宮 豊受大神宮。

まき 真木。杉・檜などの美称。槙ではない。

下露 ここは下陰や下葉に置く露ではない。

「[この一首は]同じ後鳥羽院の[新古今集]秋の歌[492]「さびしさはみ山の秋の朝ぐもり霧にしをるる槙の下露」を呼んでいるとも言へるかもしれない。そして「槙の下露」の歌二首は、季こそ違へ、いづれも上の句で雄大な眺望をおこなひ下の句で微妙な観察を試みてゐるから、この大胆と細心の取合せは上皇得意の構図だつたと考へてよからう。」

p.78「歌人としての後鳥羽院」

ものおもはでかかる露やは袖におくながめてけりな秋の夕暮

摂政太政大臣[藤原良経]

家に百首歌合し侍(はべり)けるに

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 359

「物思いもしないでこのような露が袖に置くはずがあろうか。やはり物思いにふけっていたのだな、秋の夕暮よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.116

建久四年(1193)、六百番歌合「秋夕」。

露 秋の縁語で涙をさす。

「秋夕」の歌。

藤原良経(ふじわらのよしつね 1169-1206)平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての公卿。後京極良経とも。摂政関白・藤原兼実二男。和歌所寄人筆頭。

建仁二年(1203年)十二月、土御門天皇の摂政となり、建仁四年(1204年)には従一位、太政大臣。元久三年(1206年)三月七日深夜に頓死。享年三十八。

新古今集仮名序執筆者。新古今集入集七十九首、西行・慈円に次ぎ第三位。

千載集初出。勅撰入集三百二十首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合 再撰本』では在原業平と番えられている。

小倉百人一首 91 「きりぎりすなくや霜夜のさむしろに衣かたしき独りかもねん」

http://bit.ly/1di7DsW

http://bit.ly/ZCtCDG

「わたしの見るところ『新古今』歌人のうち後鳥羽院に最も近いのは、定家と女流歌人を別にすれば、温雅な風情では藤原俊成、のびやかな味では西行、詠み捨ての趣では慈円、そして品格では圧倒的に良経といふことになる」 p.69「歌人としての後鳥羽院」

秋の露やたもとにいたく結ぶらんながき夜あかず宿る月かな

太上天皇[後鳥羽院]

秋の歌のなかに

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 433

「秋の露が袂にびっしりと [涙を] 置くのであろうか。この長い夜を飽きもせずに袂に映りつづけている月光よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.135

宸筆「詠三十首和歌」、元久元年(1204)五月、春日社奉納(明日香井集による)。

本歌「鈴虫の声の限りをつくしても長き夜あかずふる涙かな」(源氏物語 桐壷)。

結ぶらん 涙の露を秋の露が置くのかと、あわれに思い返したもの。

物思いして端近く居明かしている態。

「秋月に袂を結ぶ」の歌。

「月はわたしといつしよに長い秋の夜を飽きることなく明かしてゐるけれども、恋人はわたしに飽きて(その「飽き」を第一句の「秋」が準備してゐる)、いつしよに夜を過さうとしない。その哀しみのせいで泣くわたしの袖はさながら月の置いた露のやうな泪に濡れてゐる。ほぼそんな気持ちの、人事と自然、恋愛と宇宙の交流の歌として考へたい」

p.88「歌人として後鳥羽院」

露は袖にもの思ふ比(ころ)はさぞなおくかならず秋の習(なら)ひならねど

太上天皇[後鳥羽院]

秋の歌のなかに

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 470

「露は袖に、物思うことの多い時分はこのようにも置くのだな。それはきまって秋のものとは限らないのであるが。」

『新日本古典文学大系 11』p.146

宸筆「詠三十首和歌」、元久元年(1204)五月、春日社奉納(明日香井集による)。

かならず秋の習ひならねど 露は「春も詠めど夏秋のものなり」(八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書])。

露が秋に置くと限らないことは知っているが、秋の悲しさにこうして物思いにくれている今の、涙の露の深さよ。やはり露は秋のものなのか。

物思いの涙を露と見ての詠嘆。

「袖に結ぶ露」の歌。

「『新古今』の撰者名註記にはどの版にも誰の名もないから、後鳥羽院自身が、入れたものと考へることもできよう。

…

「露」は泪の意で、もの悲しい季節となれば袖が濡れるといふのである。

…

この「さぞなおく」の奇妙に不安定な、投げやりな、しかし実は作為にみちた感じは、後鳥羽院独特の小唄ぶりで、めいめいの趣味によつて、あるいはこたへられないほどしやれた味だつたり、あるいは鼻もちならない厭味だつたりするのだらう。

その投げやりな効果は下の句でさらに強められる。秋だから袖は泪に濡れると言つたあとで、すぐに、何も秋に限つたことではないがと、矛盾したことが言ひ添へられるからである。

それは放心状態のつぶやきで、論理の整ひにこだはらない、前後撞着した台詞(せりふ)なのだが、秋の憂愁はそのためかへつて身にしみることになる。

…

世紀末の倦怠感に近い何かが秋の寂しさに触れてふと独言(ひとりごと)になつた風情であらうか。そこにはさながら露がこぼれるやうなとりとめのない趣があつて、まことに哀れが深いのである。」

p.89「歌人として後鳥羽院」

野原より露のゆかりをたづねきてわが衣手に秋風ぞふく

太上天皇[後鳥羽院]

秋の歌のなかに

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 471

「野原から、露というわずかばかりの縁故を尋ねてやって来て、涙の露の置いたわが袖に秋風が吹いていることだ。」

『新日本古典文学大系 11』p.146

後鳥羽院御集「元久元年(1204)十二月、賀茂上社三十首御会」。

露の 「少し」の意と「露」とを掛ける。

衣手 「袖をば衣手といふ」(能因歌枕[能因 988-1050 による歌学書])。

「袖に結ぶ露」の歌。

「最も重要なのは、第一句「野はらより」である。一体「野原」といふ言葉は、 […] 雅語ないし歌語といふ性格の乏しい言葉だつたのではないかといふ気がする。「野」や「野辺」や「野中」にくらべてかなり格式の落ちる言葉だつたのではなからうか。

『国歌大観』、『続国歌大観』を通じて「野原」といふ言葉が冒頭に来るのはこの一首だけなのである。

後鳥羽院は、第二句で「露のゆかり」、第四句で「わが衣手」と雅馴な言ひまはしを連ねて、一首を歌に仕立ててゆく。その技法は巧妙なものでいささかのあぶなげもないが、しかし同時に、第一句の俗がこれらの雅びと衝突して、そのたびごとに微妙な綾をつけることもまた事実である。

それはさながら、香を薫(た)きこめた袖に野の風がまつはるやうな印象を与へる。しかし遠い野原から訪れるこの風は速い。貴人の袖が秋思の泪に濡れてゐるとき、しとどに露を置いた野からその露のゆかりを求めて風が吹いて来るわけだが、第一句から第五句まで一気に詠み下した勢ひには、まさしく秋風の速度がとらへられてゐる。」

p.94「歌人として後鳥羽院」

さびしさはみ山の秋の朝ぐもり霧にしほるる真木の下露

太上天皇[後鳥羽院]

秋歌とて

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 492

「さびしいものは深山の秋の朝曇りの空、立ちこめる霧にぬれてぐったりしている真木の下葉から滴り落ちる露。」

『新日本古典文学大系 11』p.151

これは深山の朝景色。

「秋霧」の歌。

「解釈は二通り成立つ。一つは、遠景を描いた第二句と第三句を、近景を描いた第四句と第五句の修飾句としてとる態度である。そしてもう一つは、二つのものの並列と見る態度である。

わたしとしては、このうちのいづれか一つを採つて他方をしりぞけるのではなく、むしろ両者を打ち重ねて眺めたい。すなわち、寂しいものは深山の秋の曇り日の朝であり、霧にぐつたりしてゐる杉や檜から地面にしたたり落ちる露であり、しかも、前者のやうな時間的・空間的条件に限定されてゐるときの後者はいよいよ寂しいといふわけである。

『新古今』の歌人たちは、日本語の曖昧さをこの上なく巧みに利用するといふ形で日本語の機能を最大限に生かしたのだが、後鳥羽院のこの歌はさうした複雑精緻な技法の一例にすぎない。」p.97「歌人として後鳥羽院」

「上の句で雄大な眺望をおこなひ下の句で微妙な観察を試みてゐる … この大胆と細心の取合せは上皇得意の構図だつたと考へてよからう。」p.85「歌人として後鳥羽院」

「わたしの耳には、第五句の前半「槙の」(makino)は第二句の後半「秋の」(akino)を秘めて、「秋の朝ぐもり …… 秋の下露」とくりかへしてゐるやうに聞えてならない。幻聴としてしりぞけるべきだらうか。」

p.99「歌人として後鳥羽院」

秋ふけぬなけや霜夜のきりぎりすややかげ寒しよもぎふの月

太上天皇[後鳥羽院]

秋歌とて

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 517

「秋もふけた。秋を惜しんで鳴くがいい、霜の降る夜のこおろぎよ。次第に光も冷やかになってきた、蓬生を照らす月も。」

『新日本古典文学大系 11』p.158

建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首 月前虫。

本歌「鳴けやなけ蓬が杣のきりぎりす過ぎゆく秋はげにぞ悲しき」(曾禰好忠 後拾遺 秋上)。

きりぎりす 今のコオロギの古名。

やや 「漸也。やうやうなり」(和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書])。

よもぎふ 「荒れたるやどをば、よもぎふといふ」(能因歌枕[能因 988-1050 による歌学書])。虫の居場所でもある。

参考「壁底吟幽(ぎんかすかにして)月色寒[壁の底(もと)に吟(ぎん)幽(かすか)にして月(つき)色(いろ)寒し](和漢朗詠集「虫」・源順)。

「暮秋の庭」の歌。

「第一句「秋ふけぬ」が、秋も深まり夜もふけたと二重に働くのであらうし、第三句「きりぎりす」には「霧」が秘められてゐるやうな気がしてならない。

しかしこれは、藤原俊成女が紅涙を詠んだ、

[516]色かはる露をば袖におきまよひうらがれてゆく野べの秋かな

と例の後京極摂政の

[518]「衣かたしきひとりかも寝ん」

にはさまれた配列でもわかるやうに、秋歌と見せかけた恋歌である。

きりぎりすに鳴けと命じてゐる人は単なる愁思にではなく、恋の悲しみにひたつて泣いてゐる。「秋ふけぬ / なけや / 霜夜のきりぎりす / ややかげ寒し / よもぎふの月」ときれぎれになつてゐる形が、その嗚咽を精細に写すのであらう。」

p.99「歌人として後鳥羽院」

鈴鹿河ふかき木の葉に日数へて山田の原の時雨をぞきく

太上天皇[後鳥羽院]

最勝四天王院の障子に、鈴鹿河かきたるところ

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 526

「鈴鹿川に深く散り積る紅葉を見ると、いつしかここに旅の日数を費やしたことが知られるが、それにつけて山田の原の常磐木がさすがに気づかわれ、その時雨の音が耳についてならない。」

『新日本古典文学大系 11』p.160

承元元年(1207)十一月、最勝四天王院障子和歌「鈴鹿山」。障子の図様は鈴鹿川に紅葉の散り乱れるところ。

本歌「今よりは紅葉のもとに宿りせじ惜しむに旅の日数へぬべし」(恵慶 拾遺 秋)。

最勝四天王院 後鳥羽院が白河に建てた御堂。承元元年十一月落成。

鈴鹿河 伊勢国の歌枕。歌は山の南麓の頓宮辺[とんぐう、は仮の宮、一時的な宮。「頓」の語は休息して留まる、仮の宮の意。 天皇行幸時の仮の宮殿]の風景として構想されたか。伊勢への道筋。

ふかき 川の深さと共に積った落葉の深さでもある。

山田の原 伊勢国の歌枕。外宮が鎮座する。松杉の名所。

日々の時雨のもたらした「ふかき木の葉」を見て、山田の原もいかならんと思うと、遠い時雨の音が幻聴のように聞こえてくる。

ここに「川」の歌は配列上疑問で、歌題の「鈴鹿山」に引かれたか。

「時雨に結ぶ山の紅葉」の歌。

「神楽歌の、

深山(みやま)には霰降るらし外山(とやま)なる真拆(まさき)の葛色づきにけり色づきにけり [古今和歌集 巻第二十 神遊びの歌 1077]

と似た趣向の歌だといふことで、眼前の景によつて思ひやるところが一脈相通じる

…

この神事の歌詞が山田と関連のあることについては述べる必要はあるまい。

…

第一句の「すずか川」がまた「鈴ケ川」で、時雨の音が鈴のやうに鳴り響いてゐるといふことである。

後鳥羽院は下流の眺めを描いた無韻の詩である障子絵に、上流における神事の鈴の鏘々(そうそう)たる音色を添へた。」

p.101「歌人として後鳥羽院」

深みどり争(あらそ)ひかねていかならんまなく時雨のふるの神杉

太上天皇[後鳥羽院]

冬の歌の中に

新古今和歌集 巻第六 冬歌 581

「あの深緑色も、すべての物を紅葉させようとする時雨と争いきれなくて、今頃はどうしていることか。絶えまなく時雨の降りそそぐ布留の社の神杉よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.176

後鳥羽院御集「元久二年(1205)三月、日吉三十首御会」。

本歌「時雨の雨まなくしふれば真木の葉も争ひかねて色づきにけり」(柿本人麿 新古今 冬 582)。

深みどり 濃い青緑色。

ふる 大和国の布留にある「布留のやしろ」。歌枕で「降る」「古」に掛ける。

「時雨」の歌

「時雨のせいで木の葉がもみぢするといふのは古くからの詩的発想

…

[本歌は]この後鳥羽院の詠のすぐあとにつづいてゐる … 本歌どりと本歌を並べるあたり、上皇の自負はかなりのもので、隠岐本においても二つながら除かれてゐない。

…

第四句、「間なく」は一応のところ「絶え間なく」の意だけれど、「まなくしぐれの」は「間なく時雨の」でありながら、「間なくし暮の」と働く。

本歌では単なる強意の助詞にすぎない「し」が、本歌どりでは二重に使はれてゐるのである。

そこで布留の神杉にはしきりに時雨が降りそそぎ、また、間もなく夕暮が訪れることになるのだが、この夕暮はやはり艶つぽい風情を漂はすだらう。時雨が杉の葉を染めるといふのは、うはべは冬の叙景でありながら実は男女の仲を語つてゐるからである。」

p.98「歌人として後鳥羽院」

冬の夜(よ)のながきをおくる袖ぬれぬ暁がたのよもの嵐に

太上天皇[後鳥羽院]

冬の歌のなかに

新古今和歌集 巻第六 冬歌 614

「冬の夜長をまんじりともせず過ごしている私の袖はついに堪えきれず涙でぬれてしまった。暁方吹きめぐる嵐の音で。」

『新日本古典文学大系 11』p.184

後鳥羽院御集「元久二年(1205)三月、日吉三十首御会」。

本歌「冬の夜の長きをおくるほどにしも暁がたの鶴の一声」(元真集[藤原藤原元真(生没年未詳 平安時代中期の貴族・歌人)の家集])。

よもの嵐 源氏物語 須磨「独り目をさまして枕をそばたてて四方の嵐を聞き給ふに … 涙落つとも覚えぬに枕浮くばかりになりにけり」。

「嵐」で次歌に繋がる。

「わたしが最も心惹かれるのは、この一首が「ながきを送る」で切れ、「袖ぬれぬ」でまた切れるといふ、二句切れと三句切れとをまじへたところである。こんなふうに切れが多いのは、たとへば藤原良経の

うちしめりあやめぞかほる郭公鳴くや五月の雨の夕ぐれ[新古今和歌集 巻第三 夏歌 220]

が典型的に示すやうに『新古今』歌風の一特徴だが、同じ二句切れと三句切れの併用にしても、良経のほうは第三句が名詞で、しかも第四句へかなり連なつてゐる気配なのに、後鳥羽院の場合は第三句も動詞に助動詞を添へた形で切れてゐる。

それは「[秋ふけぬ]なけや霜夜のきりぎりす[ややかげ寒しよもぎふの月 後鳥羽院 新古今和歌集 巻第四 秋歌下 517]」同様、水晶の数珠が飛んだやうな趣で、冬の明け方のきれぎれな嗚咽の声をよくあらはしてゐるだらう。」

p.109「歌人として後鳥羽院」

かたしきの袖の氷もむすぼほれとけて寝ぬ夜の夢ぞみじかき

摂政太政大臣[藤原良経]

百首歌たてまつりし時

新古今和歌集 巻第六 冬歌 635

「独り寝の袖には涙の氷も堅く結び、そのためうち解けて寝ることもできず、長い冬の夜も夢ばかりは短いことだ。」

『新日本古典文学大系 11』p.190

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌「とけて寝ぬねざめさびしき冬の夜にむすぼほれつる夢の短かさ」(源氏物語 槿)。

かたしき 「かたしく」は独寝すること。

むすぼほれ 氷が結ぶ意に心が屈託する意を掛け、夢とも縁語。また「とけ」とは対語。

ほとんど本歌と変らないが、わずかに感傷の詞を捨てたところに工夫が見える。

「氷」の歌。

「橋姫は『新古今』時代の代表的な題材である。宇治の女の面影を詠むことは当代のはなはだしい流行であつた。まづ『新古今集』には、巻第四秋歌上[420]、藤原定家、

さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしくうぢの橋ひめ

の絶唱があるし

…

藤原良経の[巻第六 冬歌 635]

かたしきの袖の氷も結ぼほれとけてねぬ夜の夢ぞみじかき

も橋姫を詠んだと見て差支へない。」

p.110「歌人として後鳥羽院」

橋姫のかたしき衣さむしろにまつ夜むなしき宇治(うぢ)のあけぼの

太上天皇[後鳥羽院]

最勝四天王院の障子に、宇治河かきたるところ

新古今和歌集 巻第六 冬歌 636

「橋姫が独寝の衣も冷える寒い筵の上で一夜待った甲斐もついになかった宇治のあけぼのよ。」

『新日本古典文学大系 11』p.190

承元元年(1207)十一月、最勝四天王院障子和歌。

本歌「さむしろに衣かたしき今宵もやわれを待つらむ宇治の橋姫」(古今 恋四 読人しらず)。

最勝四天王院 後鳥羽院が白河に建てた御堂。

橋姫 奥義抄・下[おうぎしょう〔アウギセウ〕平安後期の歌学書。三巻。藤原清輔(ふじわらのきよすけ 1104-1177)著。天治元年(1124)~天養元年(1144)の間に成立]は「橋姫の物語」という古物語を紹介し、本歌はその主人公が前妻に呼びかけた歌という。また橋姫は橋を守る神かとも記す。定家は本歌の方が物語に先立つといって問題にしない(顕注密勘十四[けんちゅうみっかん 鎌倉時代前期に藤原定家によって書かれた『古今和歌集』の注釈書])。

さむしろ 幅の狭い粗末な筵。「寒し」と掛詞。「衣さむし」で冬歌の扱いになる。

宇治のあけぼの 宇治川は山城国の歌枕。「あけぼの」は暁の後、夜明けの直前。名所の曙で殊に花やかなイメージがある。

「冬川」の歌。

「橋姫は『新古今』時代の代表的な題材である。宇治の女の面影を詠むことは当代のはなはだしい流行であつた。まづ『新古今集』には、

巻第四秋歌上[420]、

藤原定家、

さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしくうぢの橋ひめ

の絶唱があるし …

藤原良経の

かたしきの袖の氷も結ぼほれとけてねぬ夜の夢ぞみじかき

[巻第六 冬歌 635]

も橋姫を詠んだと見て差支へない。

…

宇治の橋姫とは、宇治橋の女明神といふ伝説の女神から[源氏物語]「宇治十帖」の姫君たちを経て、閨怨に悩む当時の貴族階級の女、宮廷に召される舞女、つひには橋の下で媚を売る最下層の商女に至るまでの、多層的なイメージであつた。

…

泣き濡れながら女は一夜を明かす。定家はその一夜を、月の光の皎々と照らす(第一句「さむしろや」のなかには「白」がはいつてゐる)深夜においてとらへることにより、冷艶と評するしかないすさまじい風情を表現した。

そして後鳥羽院はそれと対照的に、煩悩の夜がもうすぐ終わらうとしてゐるし、別の一日の日の光が白くさしそめてゐる(第三句「さむしろに」は「白」を淡く漂はす)と、ほのかなあたたかさで女をいたはるのである。

だが橋姫の心は依然として楽しまない。彼女は相変らず憂愁にひたつてゐる。

「うぢの曙」はまた「憂しの曙」である。」

p.110「歌人として後鳥羽院」

あじろ木にいざよふ浪のおとふけてひとりや寝(ね)ぬる宇治の橋姫

前大僧正慈円

最勝四天王院の障子に、宇治河かきたるところ

新古今和歌集 巻第六 冬歌 637

「網代木に塞かれて漂う波の音が夜ふけを知らせる折節、独りさびしく寝ているであろうか、宇治の橋姫は。」

『新日本古典文学大系 11』p.190

承元元年(1207)十一月、最勝四天王院障子和歌。

本歌「もののふの八十うぢ河のあじろ木にいさよふ浪の行方しらずも」(万葉集三 柿本人麿)。

あじろ木 十月頃、氷魚(ひお)即ち鮎の稚魚を捕るための仕掛けである網代の杭。これを川中にV字形に打ち並べ、それに竹木をからませて水を塞き、先端の簗簀(やなす)に魚を追い込む。宇治川の景物。

おとふけて 夜がふけて音が一段とさえるさま。

ひとり 待つ男が来ない意。

宇治の橋姫 前歌 636

「橋姫のかたしき衣さむしろにまつ夜むなしき宇治のあけぼの」の本歌

「さむしろに衣かたしき今宵もやわれを待つらむ宇治の橋姫」

の世界がここでも主題である。

参考「あじろ木にいざよふ波のおとはして月影こほる宇治の川風」(源家長 建仁元年(1201)八月十五夜撰歌合)。

「冬川」の歌。

慈円(じえん 1155-1225)平安時代末期から鎌倉時代初期の天台宗の僧。藤原兼実の弟。諡号慈鎮和尚。

千載集初出。新古今入集九十二首(西行に次ぐ第二位)。勅撰入集二百六十九首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では僧正遍昭と番えられている。

小倉百人一首 95 「おほけなくうき世の民におほふかなわが立つ杣に墨染の袖」

「橋姫は『新古今』時代の代表的な題材である。宇治の女の面影を詠むことは当代のはなはだしい流行であつた。

…

宇治の橋姫とは、宇治橋の女明神といふ伝説の女神から[源氏物語]「宇治十帖」の姫君たちを経て、閨怨に悩む当時の貴族階級の女、宮廷に召される舞女、つひには橋の下で媚を売る最下層の商女に至るまでの、多層的なイメージであつた。」

p.110「歌人として後鳥羽院」

このごろは花も紅葉も枝になししばしなきえそ松の白雪

太上天皇[後鳥羽院]

百首歌の中に

新古今和歌集 巻第六 冬歌 683

「この時節は花も紅葉も枝に見えない。せめてしばらく消えずにいてくれ、松に積む白雪よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.202

正治二年(1200)[後鳥羽]院後度百首「雪」。

本歌「降る雪はきえでもしばしとまらなむ花も紅葉も枝になきころ」(後撰 冬 読人しらず)。

花も紅葉も 春秋を飾る花やかな色どり。一種の成語で観念的な表現であるが、それだけに純化されたイメージをもつ。

松の白雪 寂しいが冬の最も美しい花。

参考「松の葉にかかれる雪のそれをこそ冬の花とはいふべかりけれ」(後撰 冬 読人しらず)。

「雪」の歌。

「…「松のしら雪」に引き立てられ、実在しない花と紅葉はいよいよ鮮明に、さう、眼前にある松の葉のみどりと同じくらゐ鮮明に迫つて来る。

…

第五句の巧妙さは舌を巻くほどだが(「松」は待つにかけてある)、ここで見落してならないのは、… 第一句を … 「此の比[ごろ]は」とじつにおとなしくはじめてゐることだらう。さりげない歌ひだしのせいで、第五句の切れ味はいつそう冴えるのである。」

p.134「歌人として後鳥羽院」

わが道をまもらば君をまもるらんよはひはゆづれ住吉の松

定家朝臣

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第七 賀歌 739

「住吉明神が、わたしの奉ずる和歌の道をお守り下さるのならば、わが君[後鳥羽院]を守護されることでしょう。それなら、あなたの長寿をわが君にお譲り下さい、住吉の松よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.218

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合・祝、四句「よはひをゆづれ」。

わが道 和歌の道。「適遇和歌之中興、以楽吾道之再昌[適(さいわいにして)和歌の中興に遇ひて、もちて吾が道の再び昌りなることを楽しぶ]」(古今・真名序)。住吉明神は和歌の神。

君 歌道興隆に努めている後鳥羽院。

よはひはゆづれ 「天くだる神のしるしに君にみな齢は譲れ住吉の松」(栄花物語・松のしづえ)。

住吉 摂津国の歌枕。住吉の松は長寿。「ひさしき事には、瑞垣、松ノ葉、…スミヨシ」(和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書])。「高砂、住の江の松も、相生の様に覚え」(古今・仮名序)。

「住吉の神も哀れといへの風なほも吹きこせ和歌の浦波 [後鳥羽院]

… 建仁三年[1203]…[藤原定家が]六歳になる息子、のちの為家を伴つて参上した際、後鳥羽院の与へた歌

…

摂津の住吉神社は歌人の最も尊崇した和歌の神であつた。上皇も定家も同じ住吉宮をあしらつて、極めて技巧的に、あるいはもつとはつきり言へば極めて『新古今』的に歌道の隆昌を祈りながら、しかも調べの相違は歴然としてゐる。

…

互ひに住吉宮の加護を祈り合つた二人の歌人が不仲になるのは、やはり『新古今』編纂のころからのやうである。

…

二人の衝突の最大の原因は、彼らがいづれも批評家を兼ねる詩人だつたからである。二人の批評家はめいめい、自分自身の作品としての勅撰集を作りたかつたのだ。」

p.206「へにける年」

「すぐ前の勅撰集[千載和歌集]の単独の撰者、藤原俊成には二人の弟子がゐて、彼らはめいめい師のやうにあくまでも自分自身の批評意識による詞華集を作りたいと熱烈に願つてゐたけれども、かうして互ひにそれを妨げ合ふことになつたわけだ。

二人がやうやくその願望を達するのは、陸路と海程とによつて遠く隔てられてからにすぎない。言ふまでもなく一人[定家]は『新勅撰』を、他の一人[後鳥羽院]は隠岐本『新古今』を編んだ。」

p.216「へにける年」

思ひいづるをりたく柴の夕煙(ゆふけぶり)むせぶもうれし忘れがたみに

太上天皇[後鳥羽院]

十月許(ばかり)、水無瀬に侍りしころ、前大僧正慈円のもとへ、ぬれて時雨のなど申(まうし)つかはして、次の年の神無月(かみなづき)に、無常の歌あまた詠みてつかはし侍りし中に

新古今和歌集 巻第八 哀傷歌 801

「夕暮、今はいないあのひとのことを思い出す折に、折ってはたく[焚く]柴の煙にむせびながら、むせび泣くのもうれしい。それが、忘れがたいあのひとのことを思い出させる、忘れ形見かと思うと。」

『新日本古典文学大系 11』p.240

源家長日記[和歌所開闔(かいこう、事務を統轄する)として新古今和歌集の編纂実務の中心的役割を果した]。

十月許 元久元年(1204)十月十九日ころ、後鳥羽院の寵愛した女房尾張が亡くなった。

水無瀬 後鳥羽院の水無瀬離宮。山里で故人をしのぶ。

ぬれて時雨の 源家長日記に、院の歌として、「なにとまた忘れて過ぐる袖の上にぬれて時雨のおどろかすらん」(どうして、あのひとを失った悲しみを忘れて日々を過ごしているわたしの袖の上をぬらして、時雨は降りそそぎ、悲しい追憶を再び呼びさますのだろうか)とある。

次の年の神無月 尾張の一周忌のころ。源家長日記によれば元久二年十月二十八日。

おり 時の意の「折(おり)」と動詞「折る」との掛詞。

夕煙 柴をたく煙が荼毘の煙を思い出させるので、「むせぶもうれし」と詠む。

夕暮は男女があう時間だから、亡き恋人の思い出が、鮮やかにも切なく訪れる。

忘がたみ 「忘れ難し」を掛ける。

秋の哀傷。

女房尾張追悼歌。

「藤原定家が『詠歌大概』に例歌として引き、かつ『定家八代抄』にも選んだ秀逸である。

室町のころ、これを後鳥羽院の自賛歌二首のうちの一つとする言ひつたへがあつたとは心敬の記すところ。新井白石の自伝の題の出典であることは言ふまでもなからう。

…

「ぬれて時雨の」といふエロチックな句は、悼まれてゐるのが上皇の愛人であることをよく示すであらう。

…

「しば」は「柴」でありながら「繁(しば)」(頻繁)で、主として第一句「思ひいづる」と結びつくだらう。

第四句[「むせぶもうれし」]は稀代の秀句で、「むせぶ」はまず煙にむせび、さらに嗚咽するするわけだが、わたしとしては閨中の思ひ出がからむやうな気がしてならない。

艶情あふるる愁傷の歌として長く珍重すべき一首であらう。隠岐本においても、慈円の返歌ともども除かれることがなかった。」

p.136「歌人として後鳥羽院」

なき人のかたみの雲やしほるらんゆふべの雨に色は見えねど

太上天皇[後鳥羽院]

雨中無常といふことを

新古今和歌集 巻第八 哀傷歌 803

「亡きあのひとを荼毘に付した時、空に立ち昇る煙となった名残の雲。あのひとの形見ともいうべき雲が、うなだれて沈んでいるのだろうか。夕暮の雨で、それとはっきりとは見えないけれども。」

『新日本古典文学大系 11』p.240

建永元年(1206)七月二十八日、院当座歌合(明日香井集[飛鳥井(藤原)雅経の家集]による)。

なき人 後鳥羽院の寵愛した女房尾張の死後二年が過ぎている。

しほる ぬれて弱り勢いがない様。しおれる雲の様子を見て、亡きひとのことを案じる。底本[国立歴史民俗博物館蔵伝冷泉為相筆本]、「ほ」の右傍に異本本文注記「く」。「しぐる」(天理図書館蔵烏丸本ほか)。

「旦為朝雲,暮為行雨[旦(あした)には朝雲となり、暮には通り雨となって]」という朝雲暮雨[男女の情愛、契り]の故事(文選十九・高唐賦・宋玉)や、それを踏まえた「見し人の煙を雲とながむれば夕の空もむつましきかな」(源氏物語 夕顔)などを念頭に置いた詠。

秋の哀傷。女房尾張追悼歌。

「[藤原定家が]名作八十三首を例歌として選んだ『近代秀歌』、このうち後鳥羽院の詠は実に四首[のひとつ]」

p.341「王朝和歌とモダニズム」

初出『文学界』2001年1月号

2000年10月、ケルン、ベルリン、ローマでの講演を大幅加筆。

「[後鳥羽院は]この唐土の伝説[巫山伝説 朝雲暮雨(文選十九・高唐賦・宋玉)]に心惹かれてゐた。伝説によりかかつて世界を構築するいはゆる神話的方法は、今世紀の西欧に限らず文学一般の常套だが、『新古今』の歌人たちがこの方法を好んだことは、あるいは七夕伝説、あるいは橋姫伝説によつて明らかである。そして後鳥羽院と巫山伝説とのゆかりとしては、国王の艶事にちなむといふことがやはりある。自分をこの説話の主人公に見立てるのは、彼にとつて容易なことだつたであらう。」

p.283「しぐれの雲」

初出『岩波講座文学 3 言語』岩波書店 1976年2月

原題「言葉で作る世界」

見るままに山風あらくしぐるめり都もいまや夜寒なるらむ

太上天皇[後鳥羽院]

熊野にまゐり侍りしに、旅の心を

新古今和歌集 巻第十 羇旅歌 989[巻軸歌]

「見る見るうちに山風は荒く吹き時雨てくるようだ。都も今ごろはさぞや夜寒であるのだろう。」

『新日本古典文学大系 11』p.296

熊野にまゐり侍りし 紀伊国の熊野三山(本宮・新宮・那智)に参詣した熊野御幸(ごこう)。

巻頭(896 元明天皇、897 聖武天皇)に対置して、巻軸に現在の帝王の御幸の歌を配する。

「石田吉貞は、「熊野御幸は極めて多く行われたが、これは建仁元年[1201]十月五日から二十六日迄のものではなかろうか。その時は時雨が多く、大いに寒かった。而して至る所で歌会が催されたが、この御歌もその歌会のものであろうか」と述べている。

……

都へと寄せるこの心には、どうやら都の女たちを思ふ気持ちがまじつてゐるらしい。『新古今』巻第十はこの歌をもつて終り。巻十一恋歌一が、読人しらず、「よそにのみ見てややみなん葛城や高間の山の嶺の白雲」によつてはじまる。この恋歌は山のゆかりによつて後鳥羽院の羈旅歌に接し、そしてこの旅の歌は恋ごころによつてほのかに染められてゐるのである。」

p.152「歌人として後鳥羽院」

わが恋はまきのした葉にもる時雨(しぐれ)ぬるとも袖の色に出でめや

太上天皇[後鳥羽院]

北野宮歌合に、忍恋の心を

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1029

「私の恋は槙の下葉に伝わる時雨。いくら濡れても紅葉しないように、いくら涙で濡れても袖が染まって人目についたりしようか。」

『新日本古典文学大系 11』p.308

元久元年(1204)十一月、北野宮歌合。

本歌「しぐれの雨染めかねてけり山城の常磐の森のまきのした葉は」(能因法師 新古今 冬 577)。

まきのした葉 杉、檜などの下枝の葉。

色 紅涙の色。

「木に寄せて忍ぶ恋」。

「この謎々仕立ては歌謡の意気で……「我が恋は」といささかも悪びれずに大きく出て「色に出でめや」と闊達に納めるあたり、小唄ぶりにしてしかも帝王ぶりといふほとんど奇蹟的な趣がある。

一首の意は、槙の下葉が枝から漏る時雨のせいで濡れても色が変わらぬやうに、袖は泪に濡れてもわたしの恋は外にあらはれない、袖の色は変らない、といふあたりである。

学者は気がついてゐても品位を重んじて口にしないのだらうが、時雨に濡れる下葉といふイメージには明らかにエロチックな連想をそそるものがあるし、そのことは「ぬる」が「濡る」と「塗る」(「色」の縁語)のほか「寝(ぬ)るにかけてあることでも察しがつかう。」

p.165「歌人として後鳥羽院」

思ひつつ経にける年のかひやなきただあらましの夕暮(ゆふぐれ)の空

太上天皇[後鳥羽院]

水無瀬にてをのこども、久恋といふことをよみ侍りしに

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1033

「慕いつづけて過ぎた幾年月もついに酬いられることがないのであろうか。今日もさまざま想定するばかりで逢うあてのない夕暮の空よ。」

『新日本古典文学大系 11』p.309

建仁二年(1202)六月、水無瀬釣殿当座六首歌合。

本歌「思ひつつ経にける年をしるべにて馴れぬるものは心なりけり」(後撰 恋六 読人しらず)。

水無瀬 後鳥羽院の水無瀬離宮。摂津国。

をのこども 後鳥羽院と藤原定家二人の歌合。

ただあらましの 本歌の下句による。逢えばこうしようと想定するばかりの。詠歌一体[えいがいつてい 鎌倉初期の歌論書。1巻。藤原為家[定家の子]著。弘長3年(1263)または文永7年(1270)ころの成立か。]は制詞[せいのことば 歌学で、用いてはならないと禁止した言葉]とする。

夕暮 男を待つ時分。従って恋しさの最も募る頃。

参考「人知れぬ心やかねて馴れぬらむあらましごとの面影ぞ立つ」(藤原俊成 長秋詠藻[自撰家集])。

「久しく忍ぶ恋」。

「一首は、

(A)あの人に思ひこがれながら長い年月を経たのにその甲斐もなく、かうして今日の夕もまた期待もむなしいままに空を眺めてゐる、といふ表と、

(B)その恋ごごろの辛さから解放されようとして長いあひだ渚に恋忘れ貝を探し求めたのにそれはむなしくて、さうであつてほしいと願ふ状態とはかけ違ひ、わたしの願ひはすべて、何事も起らない、平凡な、そして恋忘れ貝がみつからぬせいでいよいよ荒涼たる、夕暮の空だのみにすぎない、といふ裏との、

互ひに入り組んだ複合となるのだが、もちろんこれとても大意にすぎず、すべてを盡してゐないことは言ふまでもない。

意味とイメージのかういふ極端な重層性は定家得意の業で、もともと王朝の和歌の伝統に慎ましやかな形で存在したものに示唆を受け、過激な実験をおこなつたのである。」

p.203「へにける年」

奥山のおどろが下(した)もふみわけて道ある世(よ)ぞと人に知らせん

太上天皇[後鳥羽院]

住吉歌合に、山を

新古今和歌集 巻第十七 雑歌中 1635

「奥山のおどろの下までも踏破して、厳然と道のある世の中だということを人々に知らせねばならぬ。」

『新日本古典文学大系 11』p.477

後鳥羽院御集「承元二年(1208)三月、住吉御歌合 寄山雑」。三月は五月の誤り。

住吉歌合 新古今集中で最も新しい作品。

おどろ 藪やイバラなどの棘のある灌木の総称。

現在の朝幕関係への不満、正しい政道の顕彰が祈念されている。

「山辺」に寄せる。

「後鳥羽院にとつての雑のうたとは、在来の勅撰集におけるそれとは異り(『八代集抄』[北村季吟による江戸前期の注釈書]は『千載集』の雑歌について「賀恋述懐さまざままじはる心也」と述べてゐる)、政治的感慨、むしろ政治的宣伝の色調をいちじるしく強めた述志の歌が中心となるものだつたのである。

道真の第一首[「あしびきのこなたかなたに道はあれど宮こへいざといふ人ぞなき」新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 169. 巻頭歌]と同じ「山」といふ題の「新古今補入の最後を飾る一首」(有吉保)、

おくやまのおどろが下も踏みわけて道ある世とぞ人にしらせん

は『新古今集』巻第十七雑歌中、しかも四百十余首の雑の歌のまさしく中央に位置を占めてゐる。」

p.255「宮廷文化と政治と文学」

流れ木とたつ白浪と焼く塩といづれかからきわたつみの底

菅贈太政大臣[菅原道真]

波

新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1701

「漂着する流木と風に吹き立てられる白波と焼く塩と、ともに海浜のものであるが、このうちどれがからいだろうか、海底に沈殿する塩水に較べて。」

『新日本古典文学大系 11』p.496

焼く塩 藻塩を煮つめて製した塩。

からき 塩からい意と艱難辛苦の意とを掛ける。

わたつみの底 深く沈淪するわが身に譬える。

海浜の三者はいずれも辛苦を経、また塩からいものであるが、どれも海底の塩水のからさ――自分の辛苦には及ぶまいという述懐。

菅原道真(すがわらのみちざね 845-903)日本の平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣。古今集初出。勅撰入集三十五首。小倉百人一首 24 「このたびは幣もとりあへず手向山もみぢの錦神のまにまに」。

http://goo.gl/ByoAob

「『新古今和歌集』巻第十八雑歌下の巻頭に菅原道真の歌十二首が一つづきに並んでゐる。「山」「日」「月」にはじまり「海」「かささぎ」「波」に終る十二首で、殊に最後の一首の酷烈な味はひは長く忘れがたい。それは漢詩によつて鍛へられた歌人にしてはじめて成し得る直接的なイメージを持つてゐるやうだ。」

p.251「宮廷文化と政治と文学」

「「撰集故実ニハ時大臣、英雄人などハ雖不秀逸可入[秀逸にあらずといえども入れるべし](『八雲御抄』)といふ勅撰集の約束事があつてみれば、たとへば源頼朝の二首が撰入するのはやむを得ない話で、と言ふよりもむしろ古代文学的には極めて意義深いことだらう。

もともと勅撰集の編纂とは宮廷の儀式の一つなのだから、宮廷にゆかりの深い人はみなこの祭祀に参集することが望ましい。

……

「時大臣、英雄人など」の「不秀逸」歌は、配列さへ巧みにおこなはれれば全体の価値をかならずしも低めるものではないし、逆に高めることにさへなるかもしれない。

当時の歌人は百首歌を発表する際、秀歌を印象づけるため、ところどころにわざと出来ばえの落ちる地歌を置いたと伝へられるが、同じ狙ひの細工が勅撰集の場合に施されなかつたはずはない。

『新古今』巻第十羈旅歌において、頼朝の「道すがらふじの煙もわかざりき晴るるまもなき空のけしきに」は、俊成の「難波びと蘆火たく屋に宿かりてすずろに袖のしほたるるかな」「世の中はうきふししげし篠原や旅にしあれば妹夢にみゆ」の二首の明らかに引き立て役にまはつている。」p.209

https://yatanavi.org/rhizome/新古今和歌集

西行 94

慈円 92

藤原良経 79

藤原俊成 72

式子内親王 49

藤原定家 46

藤原家隆 43

寂蓮 35

後鳥羽院 35

俊成卿女 29

藤原雅経 22

藤原有家 19

源通具 17

藤原秀能 17

二条院讃岐 16

宮内卿 15

源通光 14

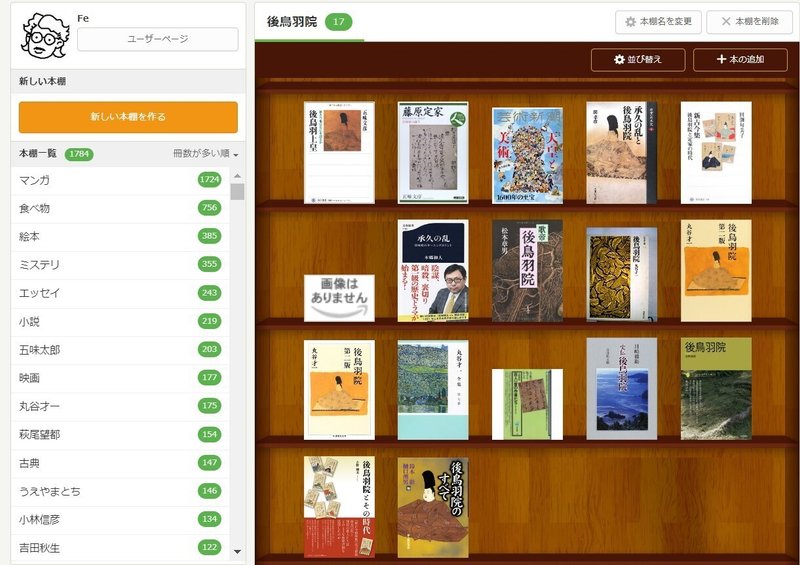

読書メーター 後鳥羽院の本棚(登録冊数17冊)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091275

https://note.com/fe1955/n/n3c66be4eafe5

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『日本詩人選 10 後鳥羽院』筑摩書房 1973.6

https://note.com/fe1955/n/n56fdad7f55bb

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『樹液そして果実』集英社 2011.7

『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9

『恋と女の日本文学』講談社 1996.8

https://note.com/fe1955/n/na3ae02ec7a01

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

「昭和が発見したもの」

『一千年目の源氏物語(シリーズ古典再生)』伊井春樹編 思文閣出版 2008.6

「むらさきの色こき時」

『樹液そして果実』集英社 2011.7

https://note.com/fe1955/n/n49dc2860af81

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『梨のつぶて 文芸評論集』晶文社 1966.10

https://note.com/fe1955/n/nf236daad7399

福永武彦・中村真一郎・丸谷才一

『決定版 深夜の散歩 ミステリの愉しみ』講談社 1978.6

https://note.com/fe1955/n/n26e000989c48

福永武彦・中村真一郎・丸谷才一

『深夜の散歩 ミステリの愉しみ(創元推理文庫)』東京創元社 2019.10

https://note.com/fe1955/n/n1998cbebf2ac

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『挨拶はむづかしい』朝日新聞社 1985.9

読書メーター 丸谷才一の本棚(登録冊数175冊 刊行年月順)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091201

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?