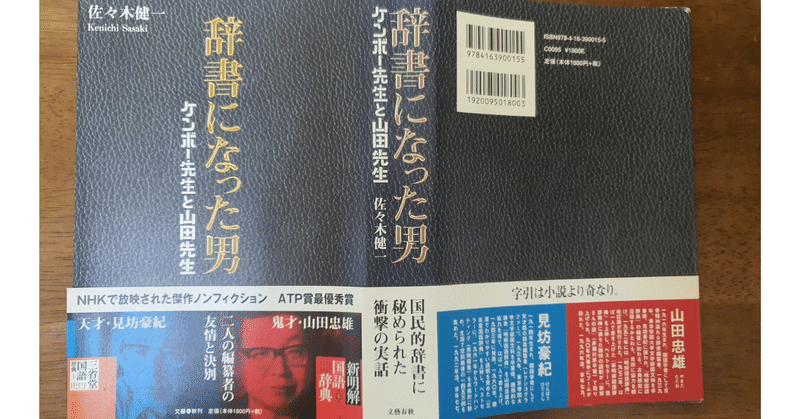

飲み込まれたのか、それとも、、「辞書になった男」

あの日、先生に ”国語辞典の○○ページを開いてください” と言われ、無味無臭で絶対的なものとして疑わなかった ”辞書”

この年になってコトバは ”時に人を勇気づけ” 、 ”時には人を傷つける” ものでもあることが感覚的には身に染みてきたものの、どのコトバを選択すれば間違いないというものは存在しないと、この本を読んで教わった。

その理由として、世の中は常に変化しており、環境によってその人を取り巻く空気感や、育った環境、はたまたメディアによる洗脳などによって人々のコトバの捉え方が変化するからだろう。

だからこそ、世相を反映すべき辞書の編集者は、時代の変化に応じて辞書の中身を改編する責任が生じる。そのため、正しい語釈を世間から求められるため、誹謗中傷に晒されることは想像できる。

しかし、それを表現するには「主観的な要素」と「客観的な要素」などといった、相反する問題に立ち向かわなければならない。この本は、そんな難題に立ち向かった2人の男の物語である。

*

その男2人(見坊豪紀と山田忠雄)は、同じ大学出身で元々は1冊の同じ辞書を創っていたが、それぞれの理想の違いから、各々主幹として異なる辞書を編んでいくことになる。

この両者に共通して言えるのは、コトバに関わるにあたって膨大な時間を費やし、その実体について研究した結果、コトバには表の顔と裏の顔があるという共通認識に基づき、表現方法を工夫している。

その表現方法の元になった考え方が両者で異なり、見坊豪紀いわく「辞書はかがみである」、山田忠雄いわく「辞書は文明批評である」ということ。それにより、辞書に人格が宿ることになる。

*

2人は大きな軋轢を生む出来事をきっかけに、異なる辞書を創ることになるのだが、本を読むに従いそれはあくまできっかけで、各々の理想の違いにより、いずれそうなる運命だったのかもしれない。

しかし、だからといってそれ以降 憎しみ合う間柄になったという訳ではない。それぞれ長年蓄積した複雑な想いもあり、終始お互い個性として認め、よきライバル関係として晩年まで過ごした。

その想いはそれぞれの辞書に痕跡として残されている。辞書の改定にともない消されていくコトバもあるが、根底の考え方は消えることはない。

*

人類はコトバによって発展した反面、副作用として苦悩も生んだ。

ひとつ言えるのは、光があれば影も存在する。光で発し、光で受け取る人もいれば、その反対も必ず生まれるということを忘れてはいけない。

影の世界に住んでいる人に、光の声は届かない。

光ばかりを追い続けると、影に喰われる。

ゆえに、光も影も愛し愛さん

*

この本は「数学専門の国語教師オニギリ」さんが文藝春秋さんから「特別賞」も授与されるきっかけとなった本で、オススメしていたので読んでみました💡 読まねばという気持ちにさせられましたw

サポートいただいたお金は、サラミ研究所の活動資金とさせていただき、あなたとともにnoteを盛り上げていきたいです😊