#マーケティング

"SNS時代の次世代メーカー"として「北欧、暮らしの道具店」のクラシコムがメーカーの次の形を作り始めた気がしたのでまとめてみました

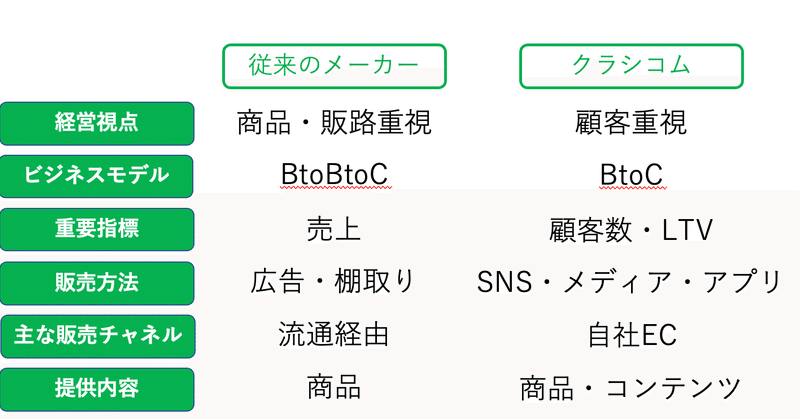

結論から言うとクラシコム社は従来のメーカーと異なる点が多くあります。さらにD2C企業と比較しても大きく異なります。その異なる点を分析してみると一方的なマスメディアではなくほぼ全ての消費者が利用しているSNSがある今の時代の新しいメーカーの形なのではと思うようになりました。この記事はメーカーとしてクラシコムは他と何が違うのか?次世代メーカーとは何か?について書いていきます。 従来メーカーとの大きな違いまずはこの比較表を見てください。 (本当はこれ一個一個に解説を入れていきたい

この不確かな時代に、確からしさを追求するために。顧客ビジネスに関与する、WEBデザイナーの「基準」を目指す #羅針盤のつくりかた

そもそも、ビジネスとは何か。 「社会に出る前にこの本を読みなさい」 「社会人として、これは覚えておかないといけないから」 就活世代の私、野元は、大学のキャリア支援室や教授、先輩たちからこういった言葉をかけられることが多くあります。 目には見えないけれど、社会人なら身につけておかないといけない「何か」。 「これは知っとかんといけんから」と言われる度に、どうやって学べばいいの? それは本当に今、学ばないといけないの? と抱く違和感。 そんな時にTwitterで見かけたの

マーケティングアジェンダ キーノート1「逆張りのマーケティング〜ラグジュアリー戦略で消費者心理を支配する〜」 参加レポート #MA東京21

どうも、フクパンマンです。 マーケティングアジェンダ東京2021の初日のキーノート1レポートになります。 「ラグジュアリーブランドは確固たる強い「ブランド」を、いかにして作りあげたのか」というテーマで、ラグジュアリー戦略の第一人者である、早稲田大学 長沢教授がスピーカーとなり、聞き手はユナイテッドアローズ 藤原氏が務めました。 まず、このキーノートの内容なのですが、以下の本の内容を抜粋しているものになります。 その中の第1部第3章「マーケティングの逆張りの法則」の中で【