【速報編】日本学術会議の化学系博士人材に関する公開シンポジウムに参加してみた。

昨日、日本学術会議が主催する公開シンポジウム「日本の社会・産業をリードする化学系博士人材とは~産学で取り組む博士人材育成と、これから博士を目指す学生への期待~」にオンライン参加してみました。

本日は【速報編】として、講演全体を通しての簡単な所感と、各講演の手書きメモ(画像)を記載していきます。

後日、講演6回とパネルディスカッションについて、それぞれ記事で簡単な内容まとめと所感を記載する予定です(全部で7記事になる想定)。

参考までに、本記事の最後に、講演内容の手書きメモを記載しました。興味のある講演の内容を早く知りたい方は、参考にしていただければ幸いです。

各公演レポート ※順次更新&添付予定

※後日、各公演についてのレポートおよび所感について記事を書く予定。

執筆後は、記事のリンクを下記に添付していきます。

※敬称は「さん」で統一させていただきます。

1.基調講演「企業で活躍する博士人材」

平井 良典さん(AGC 株式会社 代表取締役 社長執行役員CEO)

2.「学生から見た博士課程進学」

西村 君平さん(東北大学大学院理学研究科特任講師)

3.「企業が博士に期待すること~研究者とは異なる目線から見た博士のポテンシャルとパワー~」

垣本 昌久さん(三菱ケミカルグループ株式会社経営企画部長)

4.「企業が博士人材を求める理由と期待~住友化学の採用&入社後キャリアパスの実際を例として~」

住田 佳代さん(住友化学株式会社理事・バイオサイエンス研究所長)

5.「博士たちは今~化学出身の新聞記者が考える問題点~」

杉森 純さん(読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員)

6.「博士人材のイメージとリアル~博士・企業ごとに異なる現実~」

吉原 拓也さん(北海道大学大学院教育推進機構先端人材育成センター長・教授)

7.パネルディスカッション

1~6の登壇者

モデレータ:関根 千津さん(日本学術会議第三部会員、株式会社住化技術情報センター代表取締役社長)

シンポジウム全体を通しての内容・所感

テーマ

本シンポジウムは、化学系企業・博士人材をテーマに博士人材について議論する講演群で、開催主旨は開会挨拶にて次のように述べられていました。

企業は博士人材を求めている。

本公演を通じて、

博士学生には自信をもっていただき、

若い学生には博士進学も考慮していただき、

社会の皆さんには博士人材のことを知っていただきたい

博士進学者減少や博士人材育成問題が長年議論されていますが、「博士人材は社会で活躍できる人材なのか?」について、企業・大学・第三者機関の立場から議論することが本シンポジウムのテーマだったように思います。

企業は博士人材の「論理的思考力」を高く評価

今回登壇されていた企業は、通年採用やジョブ型などの制度を利用し、博士人材を積極採用しています。企業ごとに詳細は違いましたが、共通して高く評価していたのは、博士人材の「論理的思考力」に基づいた課題設定力・解決力。「サイエンスのロジックは、企業経営のロジックにも通じる」というAGC平井さんの言葉が印象的でした。

一方で「博士号取得者だからといって、入社後の待遇は優遇しない。他の方と同様、成果を出せば評価する。」ということも述べられていました。

新聞社の研究員からすると違和感も……

「入社後の待遇は優遇しない」という企業側の言葉に違和感を示したのが、読売新聞の杉森さん。「確かに、博士人材それぞれの能力の高さは違うとは思うが、優遇がないのはあんまりではないか?海外では優遇もある。」と仰っていました。「修士卒は売り手市場なのに、3年間大学に残って博士卒となると買い手市場になるのも変だ。」とも述べられていました。

博士で就職活動をする場合、「博士積極採用!」を謳う企業に応募することが多いです(そうしないと、門前払いされることが多いため)。杉森さんの言葉を聞いて、「博士の現状を良くしたい!」と思っている私自身も、なんだかんだ「博士あるある」に毒されているんだなぁと痛感しました。

大学は経済支援以外にも、学生の意識改革・正確な情報提供を

博士学生にまつわる調査や支援を行う大学の先生も講演されていました。

博士に進学しないのは、経済的・就職不安ももちろんあるが、早く自立したいなどのライフコースへの考え方が大きく影響している、との調査結果が示されていました。研究者として生きていくためのマインドセットを、明文化し、教育に落とし込む必要があると、経済支援以外の取り組みの重要性についても述べられていました。

博士学生に関するネガティブな情報が多く存在するが、博士学生の数が圧倒的に少なく、文理などのさまざまな要因で博士学生を系統立てて把握するのが難しい(いろんなタイプがいる)。そのため、なかなか情報が更新されないので、大学側が正しい情報を発信していく必要がある、という話も出ていました。

社会が博士人材に求める「専門性 + "α"」の "α" が明確化されていない現状

個人的に特に印象的だったのが、パネルディスカッションです。

トークテーマの1つが「博士人材の強み・期待する力」で、この概念・指標が明確化されていないので、以下の仮説を立てて、議論されていました。

・仮説1:高度な専門知識・スキル

・仮説2:研究者としてのコンピテンシー

博士課程で得られる専門性を高く評価する上で、「専門性+α」の "α"(仮説2)の部分が重要である、という流れに。この "α" の部分が、登壇者によって異なっていました。

例えば、学問の進め方・基礎力、チャレンジ精神、コミュニケーション力、俯瞰力、知的好奇心、失敗経験(レジリエンス)、多様性を受け入れる力、など。

登壇者がお互いに意見を述べる中で、明文化された言葉(レジリエンス)もありました。博士に求める能力・資質は、いろいろありそうです。

所感:社会の各人が博士人材の"α"を意識できないと、博士人材が活躍するのは難しそう

私は博士学生のときに「博士学生に "α" を求め過ぎでは??」と思っていました。本シンポジウムでは「1人でなんでもできなくて良い」と言っていましたが、"α"には、1つ・2つだけではなく、さらに多くのスキル・資質が求められている気がしました。

上に上げた ”α" の例はどれも、博士課程で経験できますが、それは研究室・ゼミの環境や、本人の意識次第です。うまく教育に落とし込めると良いのかもしれません。

たくさんの"α"がある別の理由として、それぞれの立場で「博士人材に何を期待するのか・求めるのか」が違うためだと感じました。"α" の部分を博士学生にきちんと伝える必要があるけれど、それぞれの立場で求めるものが異なるので、全部列挙せざるを得ないんだと思います。

ただ、”α”に上がった例はどれも、研究以外でも役立つスキルばかりなので、社会の各人(たとえば各企業)が求める人材像を明確化すれば、適材適所で博士人材が活躍できる場面はたくさんありそう、とも感じました。

何気なく参加してみたシンポジウムでしたが、企業・大学・第三者機関、それぞれの立場から見た博士人材について、話を聞く機会はあまり無いので、とても貴重な体験でした。化学系に限らず、今後もこのような機会があれば、ぜひとも参加したいです。

講演内容メモ

以下、手書きではありますが、講演メモを記載します。

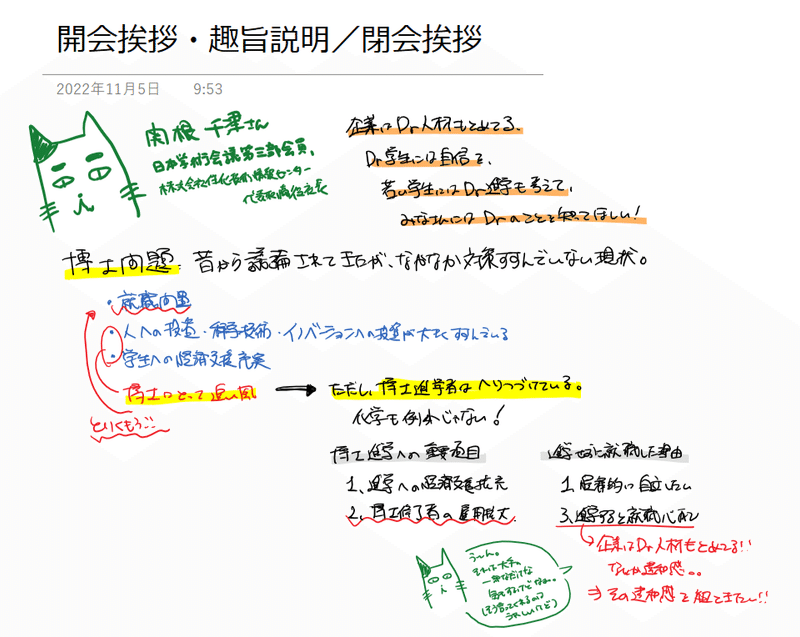

開会挨拶・趣旨説明(関根 千津さん)

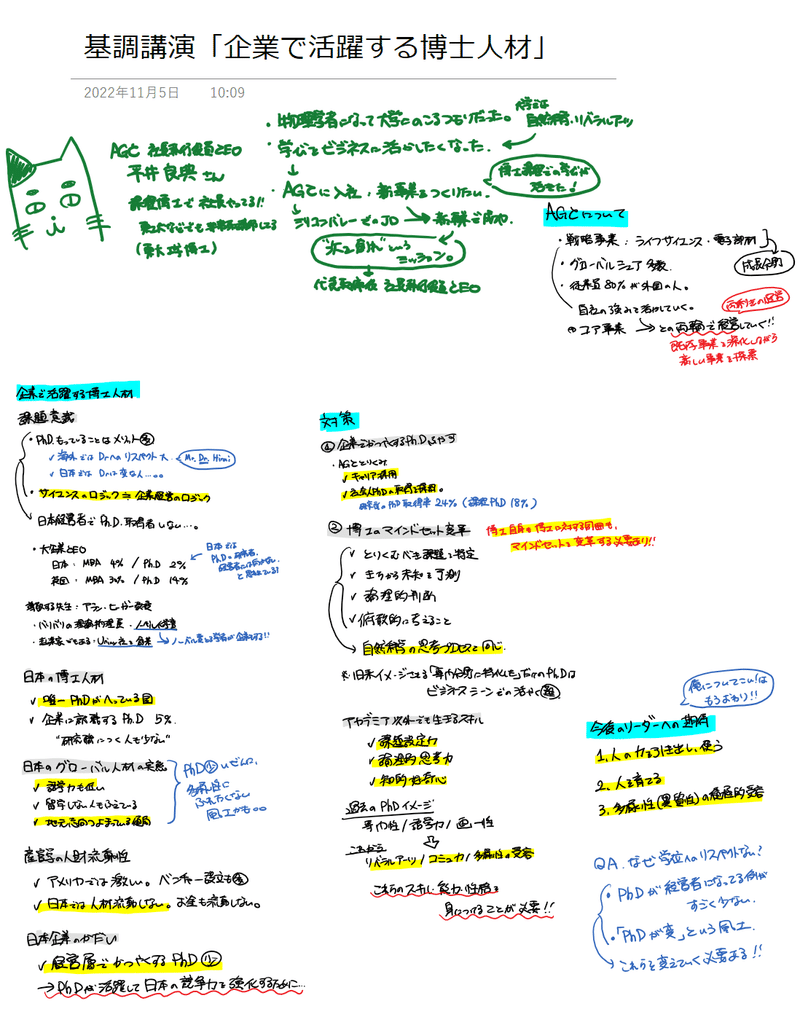

基調講演「企業で活躍する博士人材」(平井 良典さん)

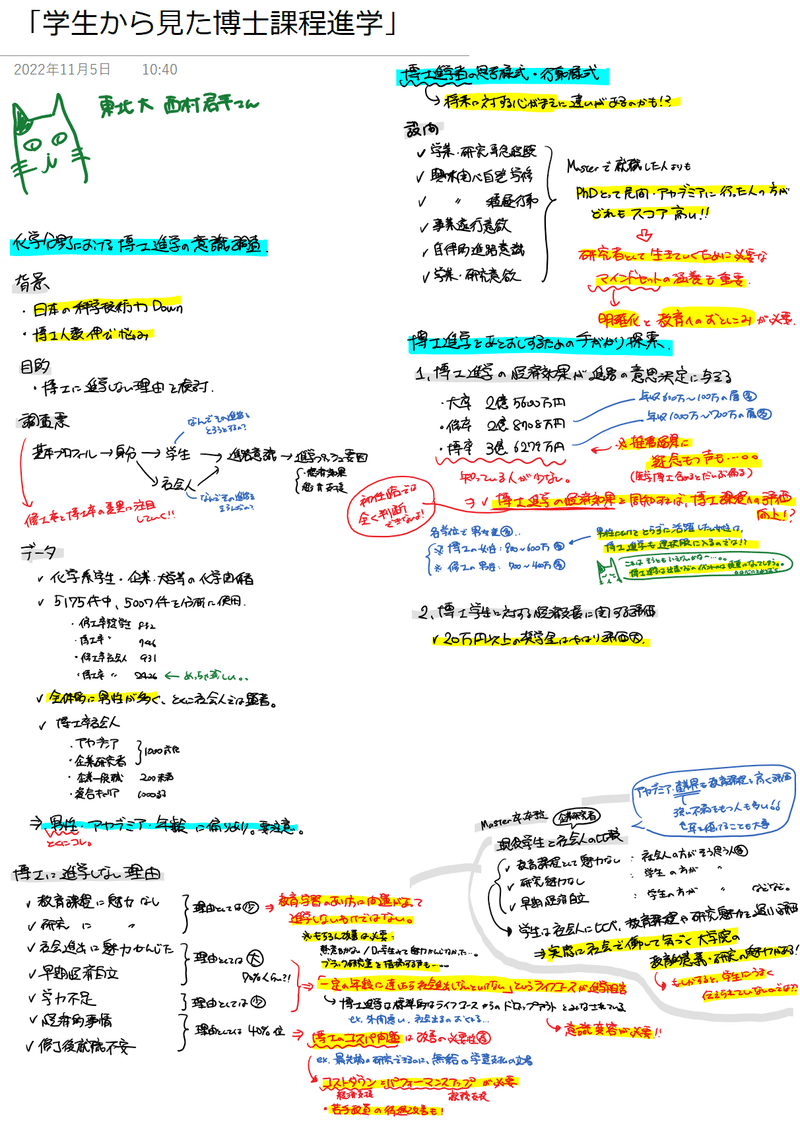

「学生から見た博士課程進学」(西村 君平さん)

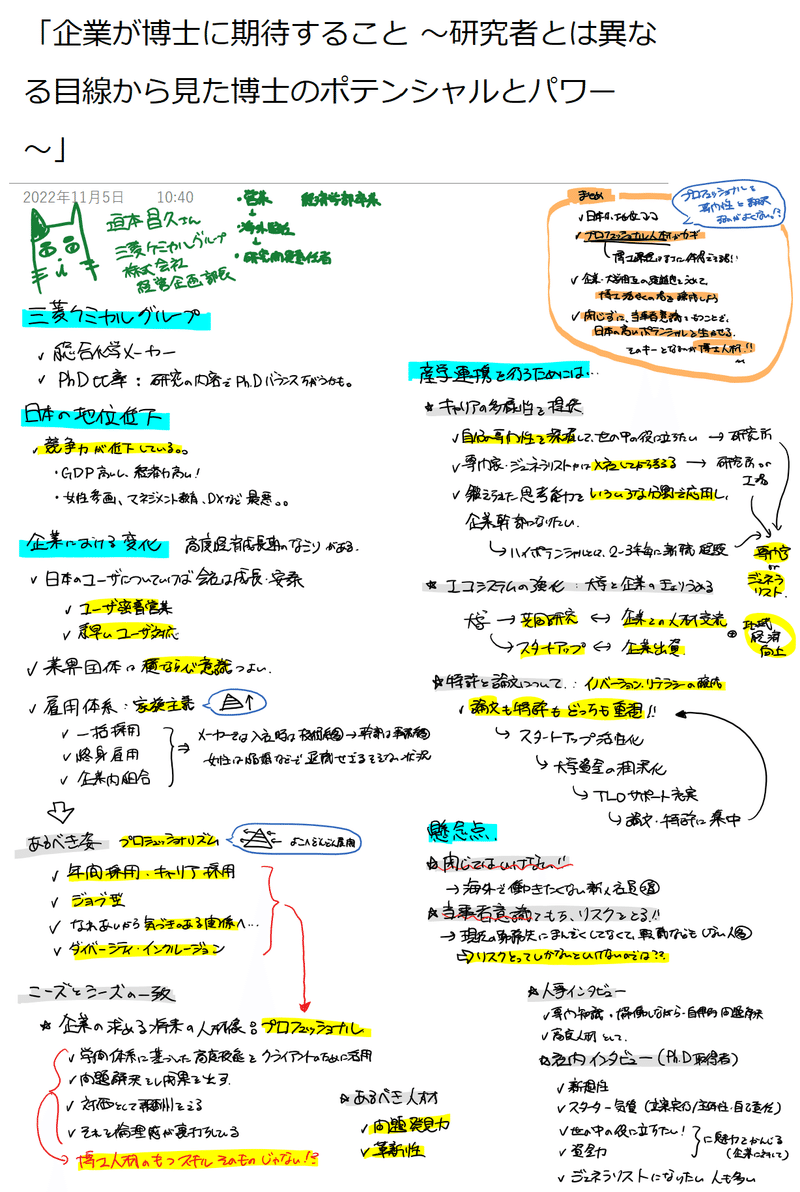

「企業が博士に期待すること~研究者とは異なる目線から見た博士のポテンシャルとパワー~」(垣本 昌久さん)

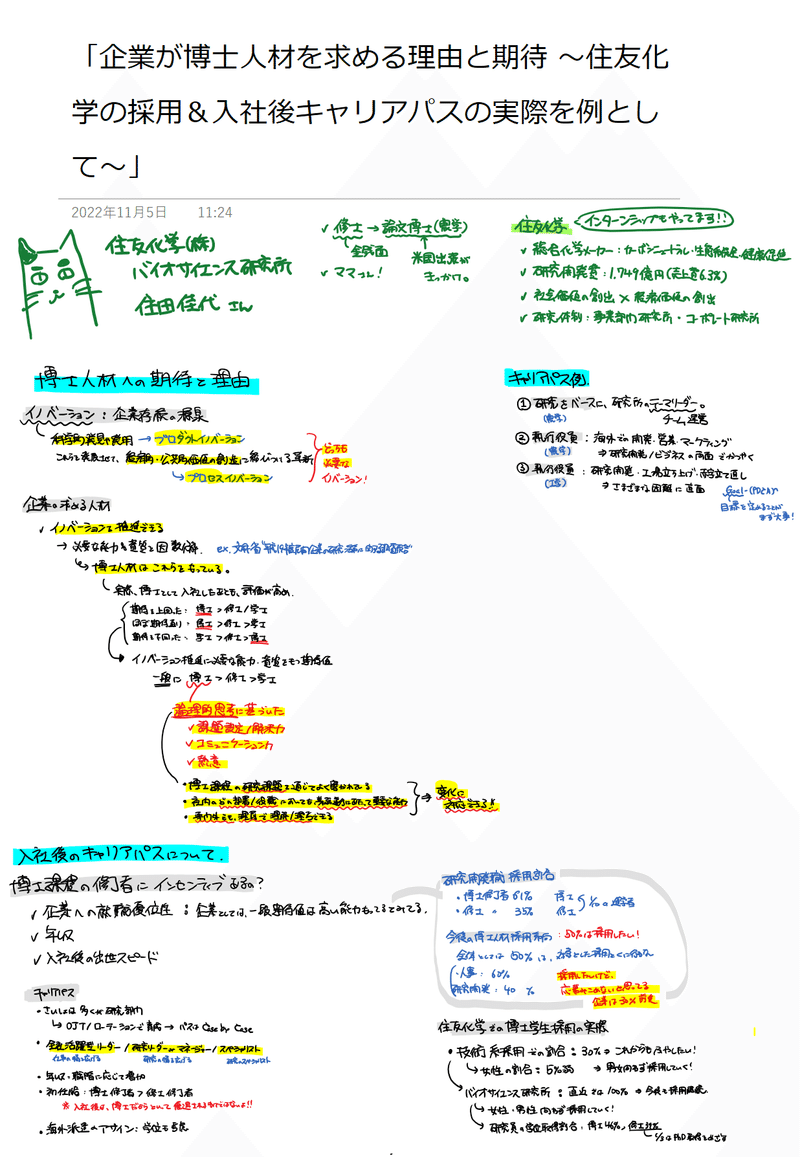

「企業が博士人材を求める理由と期待~住友化学の採用&入社後キャリアパスの実際を例として~」(住田 佳代さん)

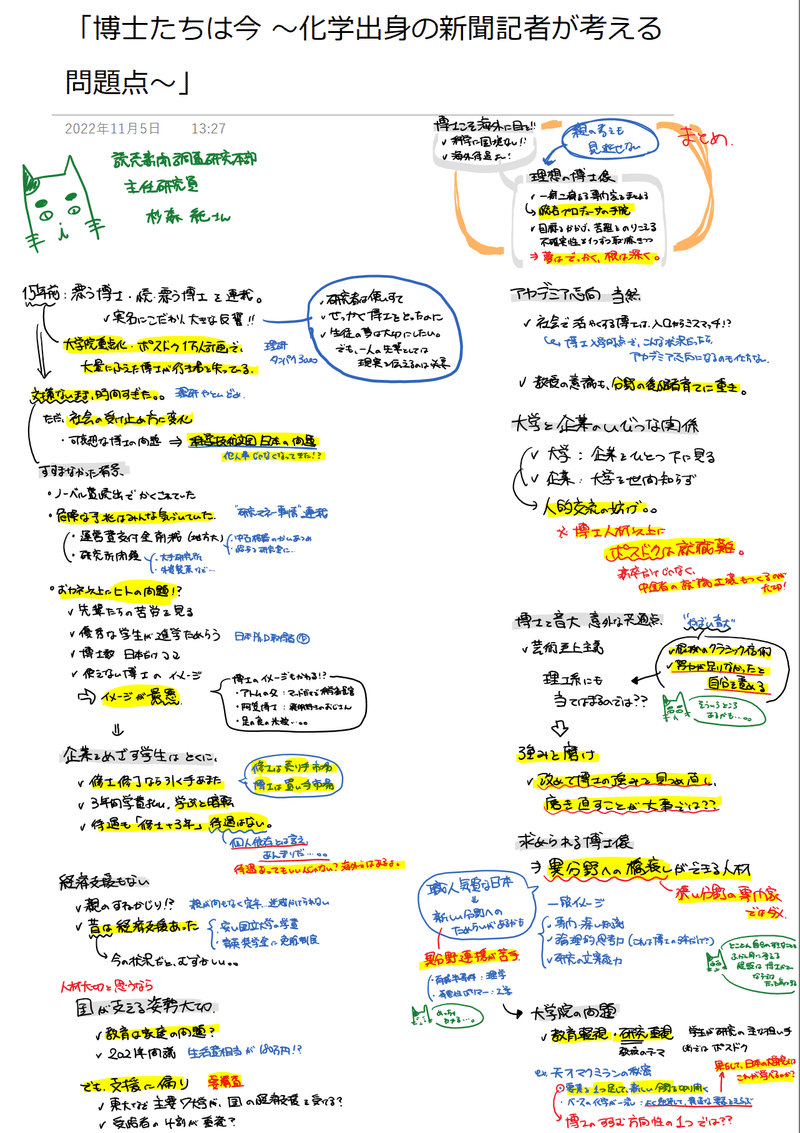

「博士たちは今~化学出身の新聞記者が考える問題点~」(杉森 純さん)

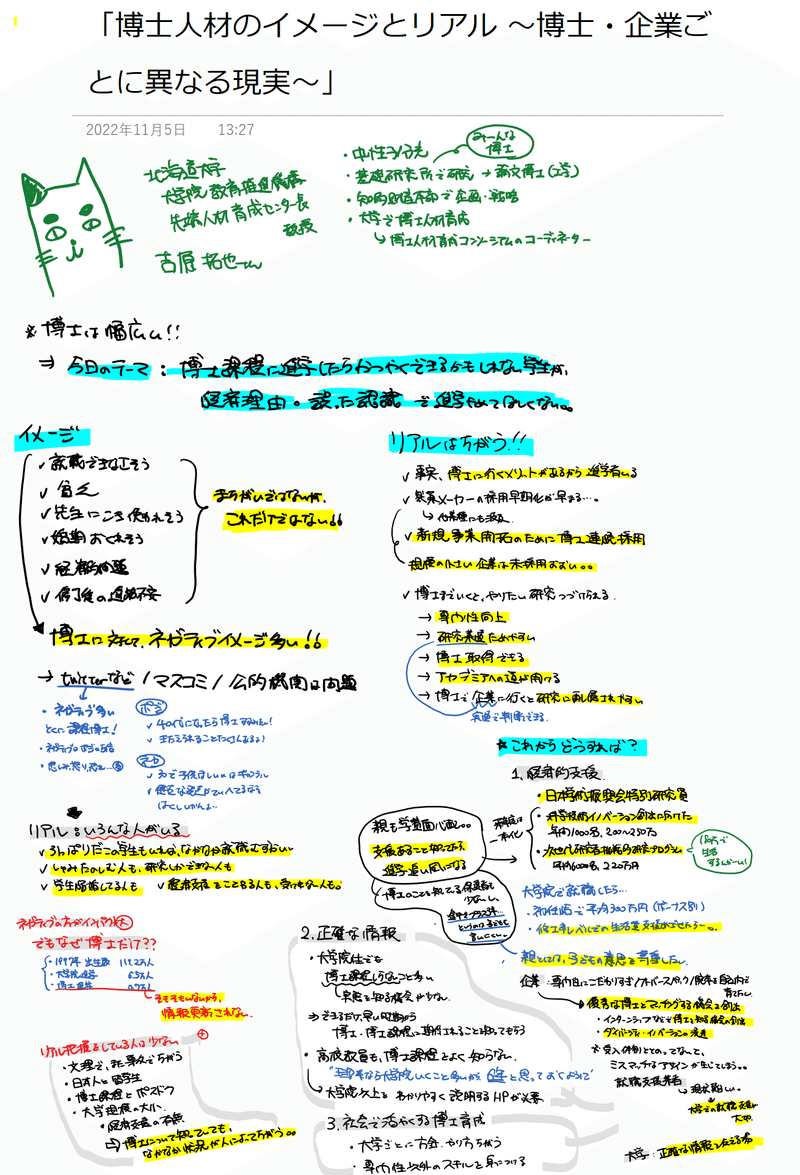

「博士人材のイメージとリアル~博士・企業ごとに異なる現実~」(吉原 拓也さん)

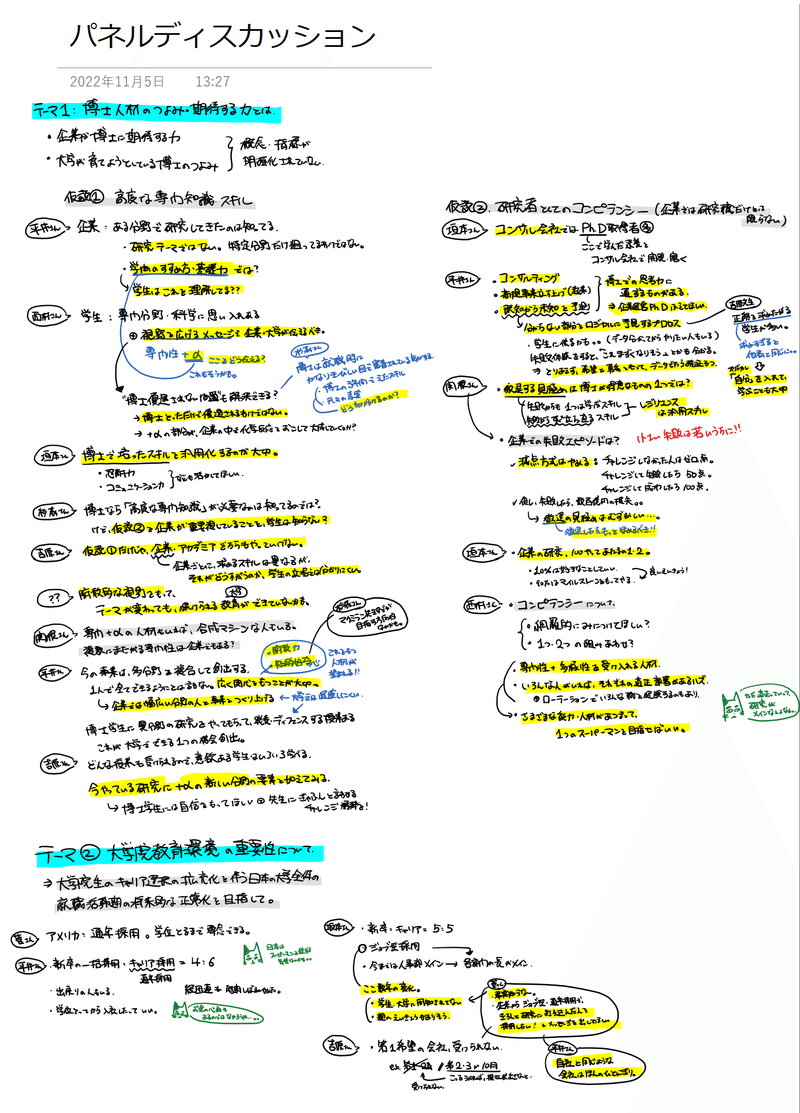

パネルディスカッション(上記登壇者)

博士人材がもっと活躍できる社会となりますように!

Dr.りけ子(Tsugumi)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?