トルコ・イスタンブール, ガラタ橋で眺めた夕日 〜 1983年8月15日, 日本を出国して112日目

1983年4月26日に日本を出国 〜 トルコには 8月11日入国(2度滞在, 合計1ヶ月半)

1983年4月26日に日本を出国し, トルコ入国は同年8月11日だった(ギリシャ・アテネを8月9日夜11時発の列車で発ち, 11日朝にトルコ・イスタンブールに着)。イスタンブールやカッパドキア(ユルギップ)に滞在した後, トルコとシリアの間のトルコ側国境の街アンタクヤに滞在, アンタクヤから陸路シリアに入ったのが 9月5日。その後, シリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, 当時今のようなイスラエルによる軍事封鎖でなく直接的な軍事占領下にあったガザ地区(パレスチナ)から陸路エジプトに入り, カイロに滞在した後, カイロからその旅で初めて飛行機を使って2度目のトルコ・イスタンブールに飛んだ(1960年生まれの筆者の世代前後の人はたいてい「飛んでイスタンブール」という1970年代後半期の日本の流行り歌を憶えてると思う, あの歌詞の中身は本物のイスタンとは別物だけど, 笑)のが, 同年10月26日。再びのイスタンブール滞在を楽しみ, その後, 陸路で東へ移動, トルコの首都アンカラ, トルコとイランとの国境の街ドグバヤジッドに滞在し, ドグバヤジッドから陸路イランに入国したのが同年11月15日。

いまカウントしてみた。最初のトルコ滞在は25泊26日。2度目のトルコは20泊21日。トータルで45泊47日。1ヶ月半ってことか。けっこう長いな。ギリシャ(アテネとサントリーニ島)での30日よりだいぶ長い。その後のインド40日よりも長い。おお, 旅のルートによる事情もあったものの, トルコ滞在が一番長かった。で, 実際, トルコは旅していてかなり面白いところではあった。何と言ってもイスタンブール!

イスタンブールは 1回目は 8月11日から31日までの 20泊21日, 2回目は 10月26日から 11月8日までの 13泊14日, トータルで 33泊35日。おお, 5週間。やはり都市としてもイスタンブール滞在が一番長かった。確かにイスタン, よかったもんなぁ。

1983年4月26日に日本を出国し, トルコに入国するまで 〜 ソ連から北欧, ヨーロッパ各国を旅しながら南下してイタリア, そしてギリシャへ

*1 ソ連からイタリアの旅に至るまでの各国各都市の旅 note それぞれへのリンクは, 以下リンク先 note の第3章以降。

1983年4月26日に横浜港から当時のソ連・ナホトカ行きのフェリー(2泊3日の船旅)で日本を発って始めたユーラシア大陸「ほぼ」一周の旅, ソ連(当時はあったソヴィエト連邦!)を旅した後は北欧に出て, その後もヨーロッパ各国を旅しながら徐々に南下, 7月10日にはイタリア・ブリンディジからフェリー1泊2日の船旅でギリシャ・パトラへと向った。

*2 ギリシャには 1983年7月11日に入国, 8月9日にトルコ・イスタンブールに向かう列車でアテネを発つまでのギリシャ30日の旅, アテネ 5編やサントリーニ島 1編などの note それぞれへのリンクは, 以下リンク先 note の第2章に。

さてさて, いよいよ中東の旅, 開始。中東ってのは西洋から見た言い方だけど, とりあえず便宜的に!

トルコ・イスタンブール, ガラタ橋で眺めた夕日 〜 1983年8月15日(日本国の敗戦38周年記念日), 写真3枚

今日, 2021年8月15日は日本国の第二次世界大戦「敗戦」から 76周年。そうか, イスタンのガラタ橋であの夕日を眺めた日は, ちょうどその半分, 日本の敗戦から38周年の日, で, あの日から今日までまた同じ38年が経っている。もっとも自分が生まれたのは 1960年911だから, 前半の38年間についてはその23年弱しか生きていないけれどね。

ガラタ橋というのは, 横着してウィキペディアから引いておくと https://ja.wikipedia.org/wiki/ガラタ橋

ガラタ橋(ガラタばし、トルコ語: Galata Köprüsü)は、トルコのイスタンブールの金角湾に架かる可動橋(跳ね橋)である。初代の橋は1845年に開通した。1992年には火災で焼失している。現在の橋は1994年12月に開通した5代目である。

長さ490m、主橋脚間80m、幅42mで片側3車線と歩道を備え、市街電車も通る。船が通行する中央部以外は上下二層になっており、上層が車道、下層がレストラン街となっている。

金角湾というのは, これも横着してウィキペディアから引いておくと https://ja.wikipedia.org/wiki/金角湾

金角湾(きんかくわん、トルコ語: Altın Boynuz、ギリシア語: Χρυσόν Κέρας、いずれも「金の角」の意)は、トルコのイスタンブールにある湾。トルコ語では通常ハリチュ(Haliç、ハリチ、「入り江」の意)と呼ばれる。

古来からの名前の通り、ギリシャ神話で「牝牛の渡渉」を意味するボスポラス海峡からヨーロッパ大陸に牛の「角」のように切り込んだ東西に細長い湾で、この海峡の西南のマルマラ海への出口に位置する天然の良港になっている。南は古代ギリシアのビュザンティオンの跡地であるイスタンブール旧市街で、北は東ローマ帝国とオスマン帝国の時代に西欧人の商人・使節の居留地であったガラタの町がある。

次々章に載せる当時の旅日記(抜粋)にある通りで, イスタンブールに滞在している間, ガラタ橋にはよく行った。よく行って, 食べたり飲んだりした。8月15日の夕刻もガラタ橋にいて, 魚料理を食べ, ビールを飲みながら(トルコは99%ほどがイスラームを信仰しているとされるが, しかしイスタンブールではビールを飲める店を探すことに全く苦労しない, イスタンに住むクリスチャンなどの非イスラム教徒だけでなく, あの街では少なくない自称ムスリム=イスラム教徒がビールを飲んでいるものと思われる), 美しい夕日を眺めていた。

写真 1)

写真 2)

写真 3)

この歌は 本 note の最後の章で あらためて ♫

さてさて ♫

燃えながら沈む 太陽が 今日を過去にする 〜 Good-bye now, and I stay here, stay here, all alone ♫

あの日, ガラタ橋で眺めた夕日は「水平線に沈む」夕日ではなかったからなぁ。あの日のあの角度だと, 太陽はモスクの左側辺りに沈んでいたね(笑)。しかし確かに, 「燃えながら沈む」夕日ではあった。

水平線に 燃えながら沈む 太陽が

今日を過去にする

Good-bye now, and I stay here

Stay here, all alone

風もなぎ 思い出を染めて 移りゆく

残照に映える

Memories, all my memories

Memories of you

加藤和彦の歌だから, ここから先はヨーロッパなんだけどね!

いい歌だなぁ, 作詞は安井かずみ(1939年1月12日生まれ, 1994年3月17日他界), 作曲・編曲は加藤和彦(1947年3月21日生まれ, 2009年10月16日他界), 歌うはもちろん加藤和彦。

さてさて ♫

「いいか, わかるか!? ここにいると 3ヶ月が 3年に感じられるんだ」(イスタンブール滞在初日に会ったイギリス人の独白)

独白と言っても, これは文字通りの呟きではなく, 彼が筆者に話したことなんだけれど(以下に筆者の当時の旅日記の写し, 次章にも掲載)。

1983年8月11日, イスタンブールにやってきたバックパッカー達が泊まる安宿で出会ったイギリス人の旅人, 彼はその宿に既に3ヶ月いると言うのだが, その彼がこう言ったのだった。

いいか, わかるか!? ここにいると 3ヶ月が 3年に感じられるんだ ... この街は良くない, 良くない..

真剣な, そして深刻そうな顔つきで「この街は良くない, 良くない」と言いながら, 彼は既にそこに3ヶ月居続け, そしてそれが 3年に感じられるという。ならば他の街に旅立ってもいいのではと思うのだが, どうやら彼はそんな気もないらしく。

あるいは彼は出ていけない, 閉じ込められているとでも言いたかったんだろうか。Midnight Express じゃあるまいし(笑, *1)。しかしまぁ逆に言うと「良くない, 良くない」という言葉とは裏腹に, 彼は実は西洋と東洋の交差点イスタンブールの魅力に, あのとき 幻惑されて(*2)いたのかもしれない。

*1 Midnight Express ... 1978年のアメリカ(合州国)映画。監督はイングランド出身の映画監督・製作者・脚本家であるアラン・パーカー(Alan Parker; February 14, 1944 – July 31, 2020), 彼はこんなシリアスで怖ろしい内容の映画の監督をしながら(他に1982年の "Pink Floyd The Wall", 1984年の "Birdy" など), あの邦題「小さな恋のメロディ」(原題 "Melody", 1971年)の脚本を書いた人でもある。因みに "Midnight Express" の脚本は, アメリカ合州国の映画監督・製作者・脚本家であり, 「プラトーン」("Platoon", 1986年), 「7月4日に生まれて」("Born on the Fourth of July", 1989年), "Snowden" (2016) などを監督し(脚本も担当), またドキュメンタリー "The Untold History of the United States" (2012) を製作・監督したオリヴァー・ストーン(Oliver Stone; born September 15, 1946)。ただ, この 1978年公開の映画 "Midnight Express" については, 作者が実体験を書いた同名著書を原作にしつつ, トルコ人に関する描写や物語の設定などに関して原作の実話を脚色しており, 原作者やトルコ政府などから批判があったもよう。議論・論争を呼ぶ, 要するに controversial な映画だったと言っていいかもしれない。なお, トルコは何度か軍政が敷かれた時期があり, 戒厳令なり夜間外出禁止令なりが発令された時もある(映画が公開された1978年はその時期に当たらないが, 例えば筆者が旅した1983年は再び軍政期に入っていた)。トルコという国においては, 軍や官憲が持つ権力がかなり強大であったのは確か(それは現在のエルドアン政権においても然り, エルドアン政権は軍政ではなく, 且つ初期はそれほど抑圧的ではなかったが, 後期・現在のエルドアン政権は極めて権力主義的, 強権的, 独裁的な政権である)。

Midnight Express (1978)

学生時代, 大学1年の時の1979年だったと思うけれど, この映画を観た。スリリングで兎に角よく出来た映画だと感じた。そして, そこで描かれるイスタンブールはひたすら暗かった。

4年後の1983年に訪れたイスタンブールはいわゆる「異国情緒」に溢れ, 外国から訪れた旅人(のおそらく多く)にとって極めて魅力的な都市だったし, イスタンブールに限らず, あの国で出会ったトルコ人の多くが親切な(そしてよく言われるように, いわゆる「親日」的な)人々だった。しかし一方で, その政治体制などは, その頃もやはり暗闇の中にあったんだろうなとは思う。

*2 「幻惑されて」(邦題), "Dazed and Confused" (Jimmy Page, inspired by Jake Holmes) from Led Zeppelin's self-titled debut album (1969) ♫

さてさて ♫

1983年8月9日 〜 8月15日:旅日記(抜粋)

1) 1983年8月9日 旅日記(抜粋)。この時はまだギリシャ・アテネに滞在中。「ホリさん」とはアテネで初めて出会った。今も親しくお付き合いさせていただいている人。「イエニ」とはイスタンブールに当時あった, 当時バックパッカーの間で有名だった安宿「イエニペンション」のこと(「ホリさん」とは後日, この「イエニ」で再会した)。

その後, イタリアのブリンディジの港で出会った旅人(しばらく前にギリシャ・アテネにて再会)と夕食を共にした。

1983年8月9日夜11時ギリシャ・アテネ発の列車で, いよいよ中東の旅へ。まずはトルコ・イスタンブールへの2泊3日の列車旅(イスタン着は 8月11日朝)。

2) 1983年8月10日, イスタンブールに向かう列車内で書いた旅日記, いつも通りの殴り書きメモ。下の頁の後段は, トルコ・シリア・ヨルダンの後に旅することにしていた(そして実際に旅した)パレスチナ・イスラエルに関する情報をメモしていたもの。*個人名は黒塗りならぬ青塗り。

以下も, 上の日記の後段に関連する中東関連メモ。ギリシャ・アテネでたまたま出会った人たちから得た情報をメモに残していたもの。「カメラマン広河氏」とは近年セクハラ(という言葉よりも実態はさらに酷いものであった可能性も推測されるが)スキャンダルで話題になった広河隆一氏。当時彼に会ったわけではないが, 彼の著書を読んだことがあるし, 2000年代に彼の講演を聴いたことがあり, あのような嘆かわしい現実が彼の行動の中にあったことは重ね重ね残念。被害者にとっては「残念」などという形容で済むような出来事ではないわけだが。「広河ルティさん」とも会ってはいない(著書は読んだことがある)。彼女について, アテネで会った人から聞いたというだけ。なお, ルティさんはかなり以前に, 広河隆一氏と離婚している。3枚目の写真の2行に書いてあることも, アテネで会った人から聞いた話。「モジャヒディン・ハルク」(ムジャヒディン・ハルク)は1979年のイラン革命(結果的にイスラム革命となった革命)に参加しながら後にイスラム原理主義的な体制と袂を分かったグループ。筆者は以前の note に記した通り, 1983年8月8日にアテネであった左派中心の大規模な反核デモを見聞したのだが(一緒に歩いたりした), そこに彼らも顔を出していたらしいという話。

3) 1983年8月11日, ついに トルコ・イスタンブールに着いた。「1泊200T.L.」(T.L. はトルコ・リラ)は, 当時のレートで(1USドルが約250円だった時代), 日本円にして1泊200円程度だった。つまり, 1T.L.はほぼ 1円だった。

4) 前章「いいか, わかるか!? ここにいると 3ヶ月が 3年に感じられるんだ」(イスタンブール滞在初日に会ったイギリス人の独白)の件。

5) 1983年8月12日 旅日記(抜粋)。国民の 99%がイスラームを信仰するとされる国における, 「公営」遊郭, 公然たる遊郭の存在。野次馬根性で見に行った。「また行くつもり」のその「また」も野次馬根性の見物。この日, 帰りに, 日本からやってきた安倍晋太郎(当時は外務大臣)の一行に遭遇。安倍晋太郎, つまり安倍晋三の親父だね(親父さんの方は, 後に戦後もしくは憲政史上最悪のソーリ大臣となった安倍晋三と比べればかなりマシだったように思うが)。

6) 1983年8月13日 旅日記(抜粋)。「ハマム」はトルコの伝統的な公衆浴場, 当然ながら昔 日本で呼ばれていたあの「トルコ風呂」とは全く関係ない(日本のあのネーミングは要するにパロディみたいなもんだったのだろうがトルコのハマムは全くの別物なのだからその意味であのネーミングは迷惑そのもの)。この日の夕刻には, ガラタ橋に行って夕日を眺めてる(2日後にも行ってその時に撮った写真が本 note に掲載した写真)。

イスタンで泊まった安宿「イエニペンション」(上にも書いた通り1泊200トルコ・リラ, 当時のレートで1泊200円程度)では, シャワーから出るのはお湯ではなく, 冷水だった(そういう宿には他の街, 他の国でも世話になったけれど)。

「モスレム」とは ムスリム, つまり イスラム教徒 のこと(当時は「ムスリム」よりも「モスレム」という表記の方が一般的だったと思う)。「彼」のこの答えはなかなかいいなぁ。

ほとんどのトルコ人はモスレムかときくと, みんなきけばそう言うが 心の中はわからん と彼は答えた。

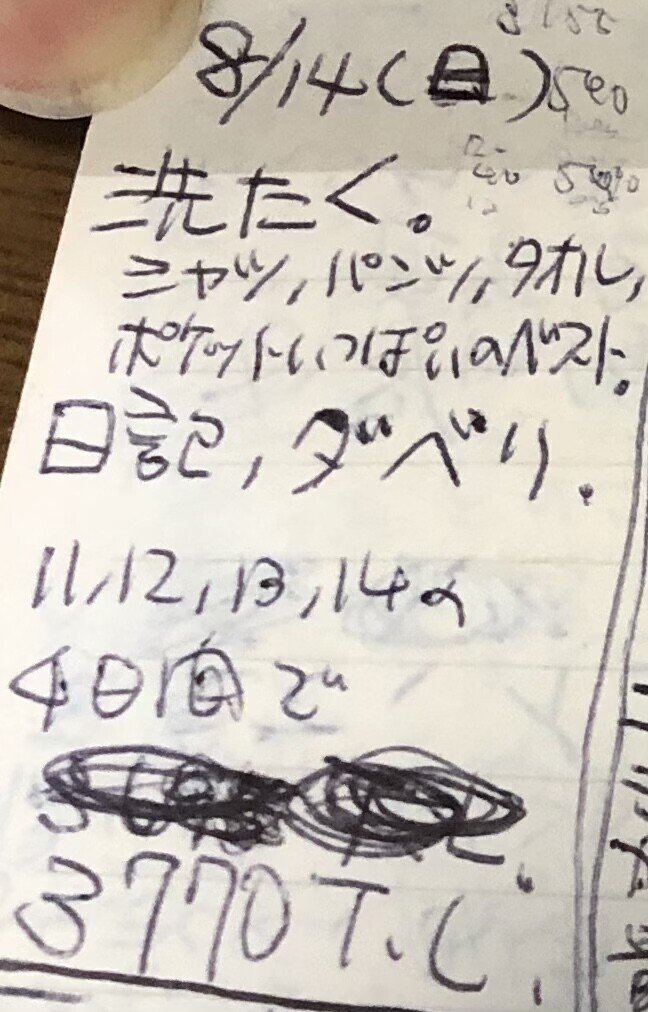

7) 1983年8月14日 旅日記(抜粋)。殴り書きメモ の一部。11, 12, 13, 14日の4日間で使った宿代込みの出費額メモ。当時のレートで言うと 3,770トルコ・リラはそのままの数字で円に置き換えていい程度(因みに 1USドルが250円辺りだった時代, 上にも書いたように)。

8) 1983年8月15日 旅日記(抜粋)。殴り書きメモ の一部。何ヶ月か先に旅するインドの情報のメモがあったり, イスタンにある日本領事館のアドレスのメモがあったり(その後, シリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, エジプトを旅してから再びイスタンに戻ることを念頭に, イスタンの日本領事館で家族・友人・知人などからの手紙等を受け取ろうとしていたからだったかな?)。以下の殴り書きメモにある通り, この日の夕刻も, ガラタ橋に行ってビール飲んだり魚料理食べたりしながら, 美しい夕日を眺めているのだった。本 note に載せた写真は, その時の夕日。

オデッセイというのは, 持参していた貧乏旅行者向けのガイド誌, ミニコミ誌だったと思う。

さてさて, そんなイスタンの旅 note 第1回, 最後は例によって音楽で締め ♫

Istanbul, Hinech Yafa (You are Beautiful) 〜 from Light in Babylon 2010 album "Istanbul" ♫

多国籍グループ Light in Babylon が 2010年にリリースしたアルバム "Istanbul" に収録された曲, "Istanbul" と "Hinech Yafa", 後者の意味は「あなたは美しい」。

Light in Babylon は 2010年にイスタンブールで結成された, 多国籍・多民族・多文化を背景とするメンバー構成によるバンド。個人的にはあまり好きな言葉ではないけれど「ワールドミュージック」系の音楽をやっているものと見做されるバンド, と言えるのかもしれない。

ヴォーカルの Michal Elia Kamal (Hebrew: מיכל אליה קמל) はイランにルーツを持つイスラエル人(ユダヤ人, セファルディ)で, サントゥール(santour (santur), イランもしくはメソポタミア地方にルーツを持つとされ, トルコでも使われてきた打弦楽器)奏者の Metehan Çifçi はトルコ人, そしてギタリストの Julien Demarque はフランス人。2017年以降は, ステージでのサポート・メンバーとしてイラン人のベーシスト Payam Ghasemi, スコットランド人のドラマー・パーカッショニスト Stuart Dickson が加わっている。

因みに, と前置きしておくと, ヴォーカリスト(兼パーカッショニスト)の Michal Elia Kamal はイスラエル人(上に書いたように彼女はイランにルーツを持つユダヤ人)なので, いわゆるパレスチナ問題(パレスチナ/イスラエル問題)に関心を寄せる人間としては, 彼女がイスラエルによるパレスチナ人の土地収奪や占領・人権侵害などについてどのように考えているのか知りたいところではある。彼女は殆ど, もしくは全ての曲の作詞を担当しているけれど(作曲・編曲はトリオのメンバーでやっている), 彼らの歌の中に "Jerusaelm" というタイトルの曲があって, その歌詞を見ると(英語訳), "All the daughters of Jerusalem come with a pray" で始まり, 最後のヴァースは "Seeds of mercy and hope we will plant here inshallah. The land earth is not belong to us. We belong to her." で終わっていて, 歌詞の上でもそうだし " inshallah" というムスリム(イスラム教徒)がよく使うアラビア語(全てアッラーの思し召し, アッラーの思し召しならば, といった意味合い)(アッラーというのは要するにユダヤ教・キリスト教・イスラームといったアブラハムの宗教における「神」を意味する言葉になるわけだけれど)が彼らのオフィシャル・ウェブサイト上の同曲の歌詞(英語訳)のところにも記されていて, その辺りから推測する限りでは, まぁ希望的観測かもしれないが, 兎にも角にも彼女 Michal Elia Kamal は最低でもゴリゴリのシオニストではないであろう, そんなふうに期待している。

Istanbul 〜 the title track on Light in Babylon 2010 album ♫

イスタンブールにて

歌詞は

https://www.lightinbabylon.com/lyrics/istanbul

もう1曲。本 note の第3章 トルコ・イスタンブール, ガラタ橋で眺めた夕日 〜 1983年8月15日(日本国の敗戦38周年記念日), 写真3枚, その写真の後に載せたこの歌は,

Hinech Yafa (You are Beautiful) 〜 from Light in Babylon 2010 album "Istanbul" ♫

ライヴ・ヴァージョン(イスタンブールでのストリート・ライヴ)

別のライヴ・ヴァージョン(やはりイスタンブールでのストリート・ライヴ)

(スタジオ・ヴァージョン)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?