- 運営しているクリエイター

記事一覧

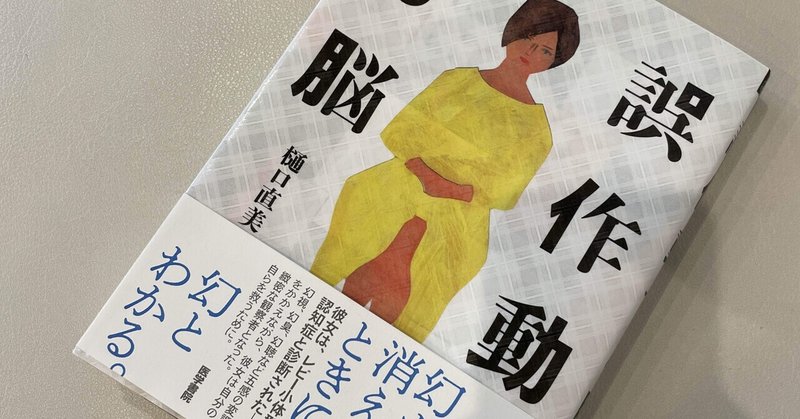

誤作動する脳

義父がレビー小体型認知症という症状であることを知り、さらにADHDという発達障害の一つと組み合わさっていたと。どうとらえればいいのかわかりませんでした。幻覚が見えたりするまだまだ認知されていない症状。

(その時の経緯はこちら https://note.com/cony/n/n45c4850ae0e6)

あの俳優、ロビン・ウィリアムズさんもレビー小体型認知症だったと言われています。

義父の場合は、

農家として根を張っていくには?

・田んぼをやらないか?罠をかけさせていただいた後に、

田んぼをやらないか?とお話をいただきました。

約5反(1500坪)の田んぼです。

例年、鹿に田んぼを荒らされ、年齢的にも続けていくのは大変だからと。 (私達よりも体力ある方なのですけどねー。)

9月より狩猟だけでなく、生態系循環サイクルに沿った野菜作りを学んでおりました。

その畑をする場所を探していたので、とても有難いお話。

すぐに

コミュニティに種をまく

コミュニティという土壌に種をまく。

種というのは、その土壌、気候にあったものを植えていく。

ワークショップという種であったり、商品という種であったり、サービスという種であったり。

育ちが悪ければ寄り添って、土壌が変われば、違う種を撒き替える。

この種を撒くのは人。

人が変われば、育ち方は違うし、

成る実も変わってくる。

どんな実が欲しいのか?というスタートの場合もあるし、

この土壌は誰が耕し

Jobs to be done

事業は「誰かの用事(Jobs to be done)」を対価を貰って片付けることです。

よく穴を掘るということで、スコップかシャベルか、シャベルカーかの話が出てきて、その人に合う用事のモノやサービスを提供することが大事と言われています。

さてさて、働いている人には関係ないことに聞こえますが、実は就職というのは会社・組織の用事を片付けるということ、という意味で同じ意識を持っことが大事だよ、とお

持続可能な社会に向けて

持続可能、Sustainableはこれからの社会においてキーワードになる言葉だと思っています。そのポイントとして私は、

1.Community

2.Environment

3.Well-Being

を挙げて、実際に活動をしています。

ビジネスは、社会の課題を持続可能に解決すること

デザインとは、社会の課題を美しく解決すること

と4年前にこのNoteに投稿していました。

懐かしいなと振り返

経営者の仕事はスタッフがお客様と向き合える環境を作ること。

会社の本当の財産はBSには乗っていません。

それは一人一人のスタッフであり、お客様なので。

顔の見えないビジネス

どこでも一緒のサービス、そして商品。

そこにはモノはありますが、人はいません。

誰が売ってもいいのです。

消費者も単なる「人」であって、統計解析されたデータでしかありません。

そこに「佐藤さん」「鈴木さん」「山田さん」といった個はありません。

売る側も買う側もお互いの顔が見えなくなってきました。

希薄な人間関係を好む人も多いのですが、

それによって満たされないものも一杯あります。

人の健康は

人を育てるのではなく、育った人が働きやすい環境を作る

ホラクラシーなど人材開発の書籍を読みながら

いつも悩むのが、役割を担うスキル教育の部分の記述が少ないこと。

あっ、欧米では、

日本のような一括採用して育てるという考えはないね。

それが出来る人を採用するだけだった。

もちろんニュージーランドでも。

会社で学ぶのではなく、

会社は学んだことをアウトプットしていく場。

つまりは、その能力がない人は、

採用まで進まないということです。

そして、新しい