13.自己評価が低いとき、どう考え、どう行動するか

はじめに

さて、「自己評価」というときに、その判断の「基準」となるベース、そして「結果」と、そのあとに伴う「感情」の流れなどの部分にわけて、どう考え、どう行動するか・・・。

という感じで少し細かく分けて考えるほうが理解しやすいので、今回は、そんな流れでお答えします。

改善の4段階

はじめに、評価に関連する基本的な構造のお話をしておきましょう。PDCAはご存知でしょうか? 計画→実行→評価→改善(Plan→Do→Check→Act)という流れです。

「計画」の前の「改善」で実際に行うことは「立案」です。

「計画」と「立案」の違いは、実際にスタートできる計画「計画の最終型」が「計画」Pで、計画に向けた思案中というのが「改善」Aの段階です。

ですから当然「計画」以前の「立案」が「改善」に結びつく重要なセクションであることに注目しましょう。「思案」=「立案」=「改善」と同じことです。Aでは、いかに「良い案」が出るかがポイントです。

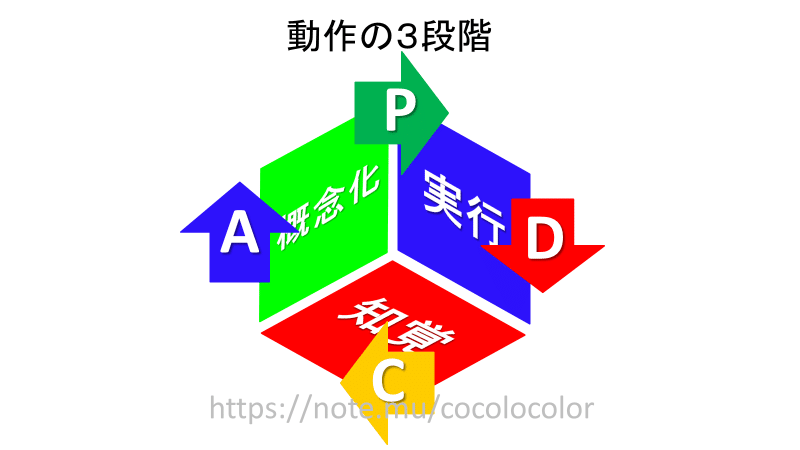

動作の3段階

もう一つ、PDCAサイクルと同じような流れですが、以前、第11問「トラウマ」のところでお話した「動作の3段階」がありましたね。もう一度お出ししましょう。

というものです。

これにPDCAサイクルを組み入れると

こんな感じになります。

ですから、「思案」=「立案」=「改善」のAが「概念化」、そして「計画」Pは「概念化」と「実行」の間、「行動」Dは「実行」とほぼ同じになります。「評価」Cは「知覚」に関連することが分かります。

それぞれの流れは、ご覧のように段階があり、ここで特に注目したいのは「評価」C のところです。

「評価」とは「相対」

「評価」は、何らかの「基準」と比べて判断します。つまり常に相対評価なのです。例えば、「理想」と「現実」のように、かなり開きがある場合もありますね。

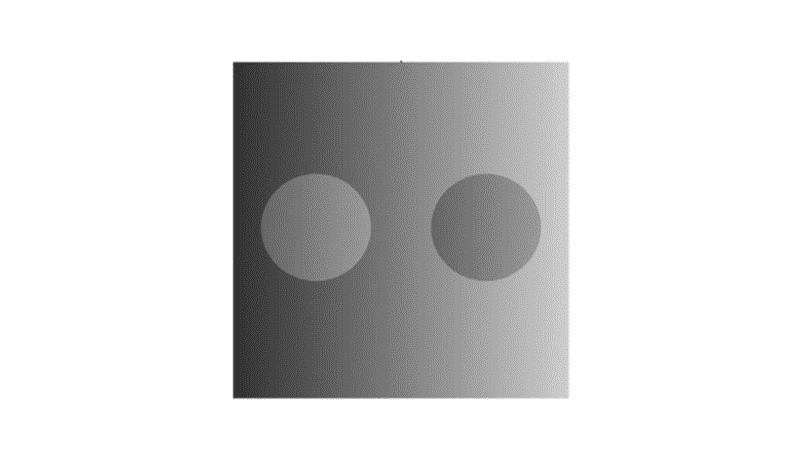

では、この「相対感覚」を体感しましょう。

知覚的な相対感覚

下のデザインをご覧ください。

左の円が右の円よりも明るく見えますが、物理的には同じ明るさのものです。

これは錯覚なのですが、先の「理想」と「現実」を例に、この「評価」を検証してみましょう。

本来同じ明るさの円が、暗いところではより明るく見え、明るいところではより暗く見えました。

「ある結果」を「基準」(周囲の明るさ)としたときに、それに比べて「評価」(円の明るさ)はどう変わるかというと、自分自身の「理想」が高い(周囲が明るい)時、結果は同じ(円の明るさ)でも暗く見えるのです。

これが心理的な相対的自己評価の最も分かりやすい例でしょう。

では、下のデザイン2をご覧ください。

「なんか動いてるように見えるんだけど?・・・」って、ほかの人に確かめてみたくなりませんか?もし、ほかの人も同じ反応なら、「同じに見えるんだ・・・」と安心しますね。

このデザインを心理的な「自己評価モデル」とすると、自分が不安になったときに同意を求める「不安バイアス」を見ていることになります。

周囲にあまり「動じず」観察を続ける人は、「不安バイアス」が低く、自己評価への影響は少ないはずです。

小さい正方形は濃い青のものと薄い青のものがあるように見えますが、同じ色・明るさです。そして中の列がゆっくり右に、あるいは上下の列が動いて見えるはずです。

これは、あくまでもデザインを通した知覚的な比喩なので、実際の研究ではありませんが、社会的スキルの自己評価が低い人は、対人不安が高いことは確認されています。<論文参照>

そして、こんなのもあります。

白丸に青い光が点滅するように見えているはずです。

視点を固定して見ると青い点は消えてしまい、視線をずらしても絶対に固定された青い点をみることができない代物です。

これも、単なる錯覚だ、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、こんなときの視点の動きに注目してみてください。視点が絶えず動いていると思います。

意識しなければ、視点を一点に定められないでしょう。

実はこのとき、脳は「これは一体なんだ・・・!」と思いながら状況を把握しようと躍起になって、脳の「プチ・パニック」状態を起こしているのです。

いかがでしょうか。

錯覚という現象を通して「知覚」が結構曖昧であり、しかも自分がしっかり見ようと思っても、「世の中には見えないものや、気付かないこともあるんだなぁ~」と、確認していただけたら幸いです。

自己評価は常に相対的なのもの

自己評価は常に相対的なものです。

デザイン1から

「理想」が高ければ高いほど、自己評価が低くなる傾向があります。

デザイン2から

「不安」であればあるほど、自己評価が低くなる傾向もあります。

デザイン3から

世の中が「全て見えている」すると自己評価が低くなりやすいです。

自己評価が低いということは、このように「相対的」な関係があります。

では、どう考え、どう行動したらよいのでしょうか。

次は、そのことをお話しましょう。

どう考えるのか?

まずは単純にデザイン1~3の結果から、ある程度、思考のガイドラインがわかります。

「どう考える」というのは、先の「PDCAの改善モデル」と「動作の3段階モデル」では、「A」と「概念化」のところでしたね。

「評価」はあくまで相対的で「自己基準」を変えさえすれば、「自己評価」も変わってくるはずです。

その考え方は、まず、単純に、

1.の結果から「理想」や「目標」を再度見直し方向修正する。

2.から、何が「不安材料」かをもう一度確認しリストを作る。

3.一種の「諦(あきら)めの境地」に入り自分をさらけ出す。

ですから、「自己評価」の低い人は、自分に厳しい傾向はあるのだろうと思います。

1.のように、「ベース」となっている「基準」が、はたして自分の身の丈に合っているか、あるいは背伸びしたり、大きく見せすぎていないかも当然関与します。

2.では、「不安」になりやすい人ほど、出来なかったとか間違ったというネガティブ感情が強くなる傾向があるので、克服には自己効力感を高める作業が必要でしょう。

3.については、単なる諦めではなく、仏教的な「諦め」というやつで、その極意は「明らかにして極める」というものです。無能で無知をさらけ出すと申しましょうか。

自分の未熟さを認め、自分の望む未来に歩みは遅いが一歩ずつ確実に近づいている、そんな自分を評価できているか。

また、小さなことも「たいしたことない」と思わずに、自分の姿を肯定感をもって見直してみるなど、このように言葉を連ねていくと気付く部分もあると思います。

行動には「自己肯定感」とコラボ

さて、最後に実際にどう行動したらよいかということですが、ここで、満を持して「自己肯定感」との絡みを見ておきましょう。

自己評価は結果ですし、あくまでも相対評価なので自己基準が変われば変化することはお分かりいただけたでしょう。

では、実際に1~3のような考え方をすることで自分の総体(すべて合算した評価点数)を下げてしまい、

「私は未熟だ、だが、それでいい。それがいい。ただ、自分のなりたい自分に、自分の望む未来に近づいていく…。そんなマイペースが、私は好きだ!」

というような単なるポエマー的対応になると、ただの開き直りに見えてしまいます。

しかも、これを自己肯定と称し、「自己肯定感=自己満足」のような公式にもなりかねません。単純な価値の値下げに感じることもあるでしょう。

そうではなく、自分の価値観や評価基準を下げても肯定的に評価するとはどういう心情をもてば良いのでしょうか。

行動における感情の保ち方を最後にお話しましょう。

肯定の「肯」

肯定の「肯」の字は、なんとも不思議な文字ですね、

なんでポジティブなことなのに、「止める」という字があるのか・・・。

実は、これは骨という字に関連しているのだそうです。肎(コウ)に作り、上部は骨で、下部は骨に接続している肉(腱の部分)を示す文字です。

昔、[荘子、養生主]に庖丁(丁<てい>という名の料理人)の包丁さばきが見事で、その刃先が肯綮(こうけい:骨と肉の結合部分)にじゃまされずに牛を解き剖(さ)いてゆくことが述べられていて、困難な状況を押し切ってすることを肯(あえ)てといい、あえてすることを肯(うべな)うとしたのだそうです。それで肯は肯定(認めること、許すこと)の意味となっているのです。(常用字解:白川静著より)※ちなみに「包丁」の語源はこの「庖丁」だそうです。

やはりこの場合の「肯定」は、ただの「オッケー」ではない、ということですね。

困難な状況に負けず、あえてそうするような・・・あれっ・・・これって「レジリエンス」じゃーありませんか?!

そうなんです。

ですから、「自己肯定感」は「自己満足」とは全くちがーうのです!

しいて言えば、この「止める」も「止む無く」という意味にもとれるということでしょう。これは、あくまでも私的な解釈なのですが・・・。

またしても、ここで「自己肯定感」の「肯」の字から「レジリエンス」のエッセンスが見えてきました。

さて、この「自己肯定感」、これを以て何を為すか・・・。

これが、次のお題、「やりたいことがみつけられないとき・・・その時に」に非常に関係してくるのです。

では、僕も、次回を楽しみにしてます・・・皆さんは、いかがでしょうか?

本日も最後までお読みいただき

誠にありがとうございました。

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。