名古屋弾丸日帰り紀行~④熱田神宮

⬇前回の続きです

時間がないというのに、電車を乗り間違えるという痛恨ミスをおかしながらも、なんとか「神宮西駅」に到着です。

門しかなかった「誓願寺」

企画の記事でこんな情報もいただいていました。

熱田神宮へ行く前に急いで立ち寄ります。

到着!と思ったら、この門の裏はガラーンとした駐車場になっていて、お寺らしき建造物は見当たりません。

え?これだけ?

Googleで確認してみると、ちょうどこの門の所からは死角になっているところに近代的な建造物となってあるようです。

奥まった位置にあるので、とても気軽に入れる空気はありませんでした。

どうりで、どう検索してもこの門と石碑の写真しか出てこないはずです。

このまま強引に進んで、お伺いしていたら、今回のもう一つのメインである「熱田神宮」訪問の時間がなくなってしまいます。

昭和20年(1945年)6月9日の空襲により、誓願寺は本堂などが炎上し焼失。源頼朝誕生地である樹木に囲まれた頼朝祠があり、隣の池跡に大きな石で積み重ねた源頼朝公産湯ノ井戸があったが、やはり空襲で破壊され焼失している。戦後以降に、誓願寺が再建された時、源頼朝誕生の伝承を惜しむ人々により、再び池跡に源頼朝公産湯ノ井戸が設けられているが、以前の元と異なる簡単な石造りのもので済ませており、焼失した頼朝祠は再建されなかった。

やはりここも戦争で被災し、ちゃんと再建されなかったのですね。

なんなら、御朱印まで頂けるかと思っていたのですが、その目論見は見事に外れました。

それにしても愛知県というところは、戦国の三英傑だけでなく、鎌倉幕府を創立した源頼朝までが生まれた土地なのですね。

つくづくスゴイところだと、あらためて感心しました。

それにしてもこんなところに頼朝生誕地があっとは。

その地に触れただけでも感動ものです。

がんち父さん、情報いただきありがとうございました。

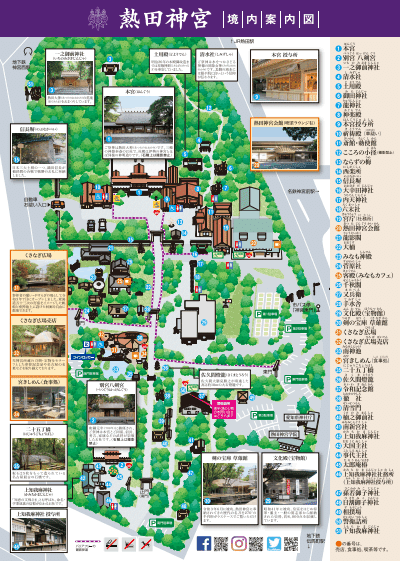

格式高く荘厳な「熱田神宮」

伏見通り(R22)を歩道橋で渡り、西門鳥居から熱田神宮の敷地内へ入りました。

伊勢神宮と同じく、トップの「笠木」の反りが簡素化された非常にシンプルななもので、色もデザインも非常にアッサリしたいる事が、いかにも格式の高さを感じさせます。

本当なら一の鳥居から入りたかったのですが、回り込むような時間と体力はありませんでした。

この時点で16時ごろだったでしょうか?

ご朱印は間に合うのか?という心配があったのですが、全然OKでした。

一般に寺社の御朱印がいただける社務所は、だいたい夕方の4時か5時に閉まるところもあるので、こちらは日没まで大丈夫のようです。

日の長い時期で助かりました。

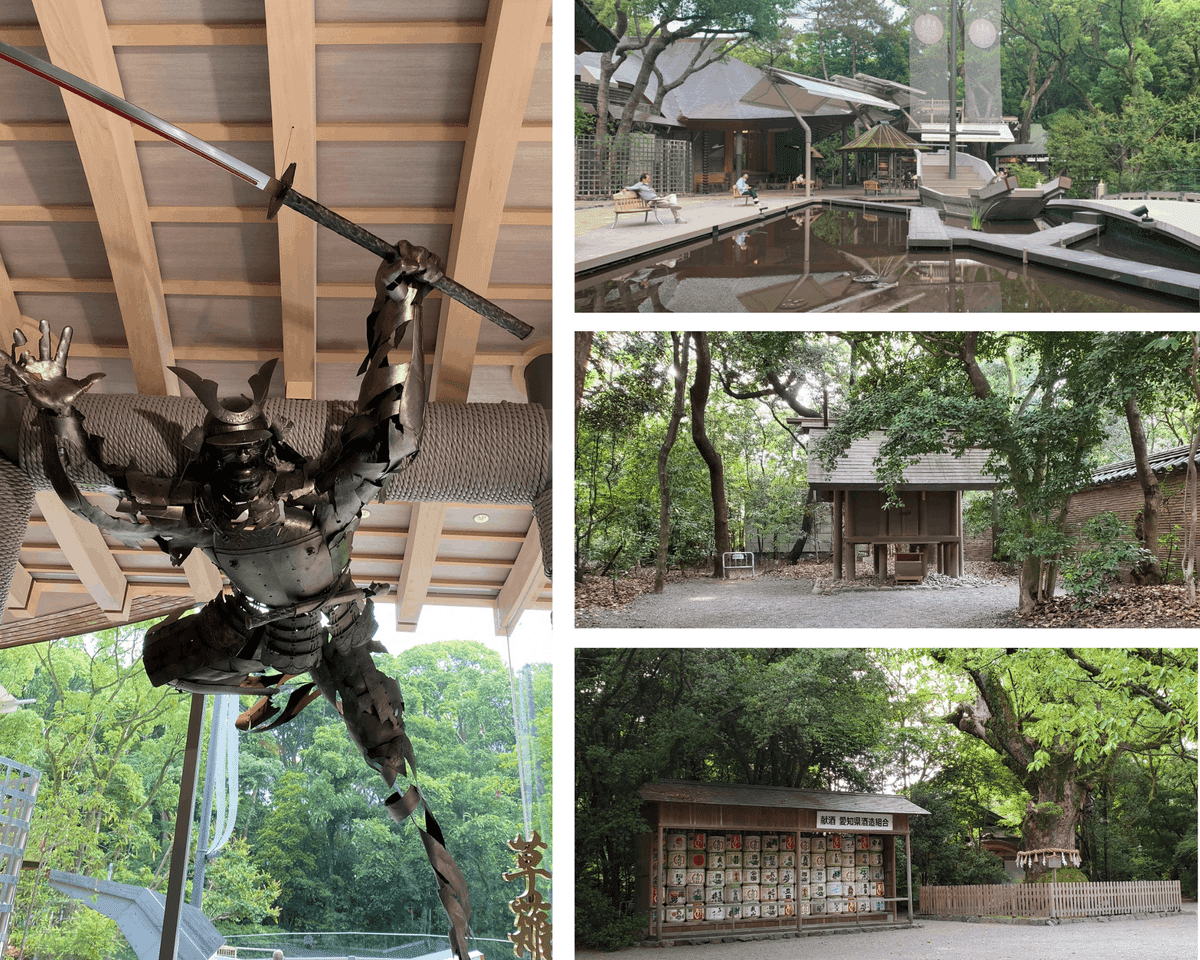

草薙剣が御神体

先ほどの市政資料館もそうでしたが、この日は「大安」だったので、今はすでに閑散としていますが、こちらも挙式ラッシュだったに違いありません。

こんなところでの神前結婚式なんて素晴らしいですよね!

私も、もう一度人生がやり直せるなら、絶対に神社で挙式したいです。

どうして、ホテル内のチャペルで挙式したのか、今から考えると意味がわかりません。

熱田神宮は「三種の神器のひとつである草薙神剣を御霊代としてよらせる天照大神」とする[11]。すなわち、草薙神剣の「正体」としての天照大神をいい、いい換えれば、草薙神剣そのものが天照大神の「霊代(実体)」としての「熱田大神」である

ちょっとややこしいので整理すると、要するに、

主祭神の熱田大神とは天照大神の事であり、草薙神剣を依り代とされていという事ですね。

どうりで、草薙の広場や「草薙館」があるはずです。

しかしですよ。

いくら神社は時間に関係なく入場できるからと言っても、今回見たかったその「草薙館」や「宝物館」すでに16時で閉館していて、何一つ見る事ができませんでした。

ここまで来て、非常に残念ですが仕方がありません。

草薙館の入り口にあった武士の躍動感いっぱいのモダンなオブジェはかなり目を引きます。

中は様々な剣が展示され、体験コーナーもあるとか…

こりゃまた行かなあきませんな。。。

心残りがあり過ぎて夢に見てしまいそうや。

「桶狭間の戦い」の勝因は何??

もちろん「信長塀」も確実にチェックしました。

実際にはもっとボロいのではないかと思っていたのですが、苔むしてはいるものの、綺麗に保存されています。

今川義元との一戦に臨む信長が、ここ「熱田神宮」に戦勝祈願した事はあまりにも有名です。

そして、その願い通り結果は信長の圧勝となり、感謝の気持ちを込めて寄進したのがこの塀なのです。

一躍、戦国のヒーローとしてセンセーショナルなデビューを果たした信長ですが、今川軍4万に対して、織田軍はたったの4千だと言われる圧倒的な兵力差でありながら、どうして勝つことができたのか?(諸説あり)

当時の誰もが、信長が滅ぶことを想定していました。

しかし、「桶狭間」という谷を利用した戦術で見事に討ち果たしたのです。

「桶狭間の戦い」はあまりにも有名なので、その詳細は割愛しますが、

ここでは、大まかに2つの私が疑問に思うことについて記載します。

1,街道一の弓取りと謳われた名将・今川義元がなぜ谷地で休憩したのか?

山岳地や沼沢に入り込み行軍が難しい道にはまり込むのが「泛地」である。

名将として名高かった今川義元が、まさしく孫子が説く兵法で「泛地」に当てはまるこの「死地」で、なぜ陣を解いて休憩したのか?

これは単に信長をナメきった行動だったのでしょうか?

敵地内のこんなにも不利な地点での陣解きはあまりにも無謀過ぎる。

いくら豪雨になったとはいえ、一気に通り過ぎるか、その手前で陣を解くかできなかったのでしょうか?

2,信長は本当に豪雨を予見していたか?

信長は幼い頃より奇行がひどく、母親や兄弟・重臣だけでなく「たわけ」と言われて他国の者からも軽視されていました。

身分の低い子らと野山を駆け回り、海や川では泳ぎまくって育った事は、小国とはいえ、尾張を治める嫡男としては相応しくない行動です。

一昨年の「麒麟がくる」では父・信秀さえも信長を理解していないように描かれていましたが、これはおかしいと思います。

私の著書(其の二大阪編)にも書かせていただきましたが、これは周りの敵国を欺くためのカムフラージュで、その実、父の方針により、信長はあふれるばかりの教養を身に付けていて、あらゆる兵法も頭の中に叩き込まれていたはずです。

(それはその後の信長の戦法を見たら、うかがい知れるところがあります。)

尾張の地形など目をつむっていても歩けるぐらい熟知し、子供の頃から体験している気候変化も知っていたはずです。

この日も風向きや雲の様子などから、天候が急変する事を予見したのではないでしょうか?

そして、ちょうどその時に、「死地」である「桶狭間」に誘い込めば、必ず勝てるというシナリオが最初からあったのではないしょうか?

最近の研究では、この時の織田軍は迂回して側面を衝いたのではなく、正面突破したのではないかとの説も浮上しています。

ですからこの戦いは、決して「まぐれ」などではなく、兵法と地形と気候とを熟知した信長だからこそ勝てたのだと思っています。

私はこの時の信長が一番好きです。

若くて勢いがあって、まだまだ青臭いながらも正々堂々と奇策を実行する様子に、ただただ胸のすく思いがします。

この戦いに関しては、信長と義元の生い立ちや、育まれた性格なども関係していそうです。

さらに調べて、また自分の著書に詳細は書かせていただきたいと思っています。

おぉっと、予想通りですが、桶狭間の事で思いのほか文字数を費やし、ここまでですでに3200文字を超えました。

こういうことに関しては、書こうと思えばいくらでも書けてしまいすね。

まだ続きますので、ここでいったん区切ります。

次回が最終回となりますのでよろしくお願いします。

【↓↓つづきはこちら↓↓】

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。