【展覧会】РОССИЯ マリ・エル共和国のブースで

2023年11月4日から2024年7月8日まで、モスクワのВДНХで開催中の展覧会『ロシア』。

ロシアだけで万博をやってしまったような規模の展覧会が無料で公開されています。

もともとの会期は、4月12日まででしたが、プーチンさんが気に入り、7月8日まで延長されることになりました。

延長にともない、4月13日から順次パビリオンごとに展示の入れ替えが行われました。

ロシアの各地域の展示があるパビリオン75も4月22日から24日まで閉まり、展示の入れ替えが行われました。

入れ変わった翌日の25日に、どんなふうに変わったのかを見たくて、パビリオン75へ出かけてみました。

入れ替えが行われる21日に見たばかりだったので、どこが変わったのかもすぐに分かりました。

大きく変わったブースもあるけれども、全く変わっていないブースもありました。

1時間ほどで、さらっと見る予定でしたが、最後の方のマリ・エル共和国のブースだけで1時間くらいいました。

マリ・エル共和国のブースには、民族衣装を着たおばあちゃんたちがいました。そして、そのおばあちゃんたちは、テーブルで何かをしています。

この写真を撮ったあと、おばあちゃんたちと目が合いました。

おいで、おいでと手招きされたので、行ってみました。

編み物なら無理だと思って近づきましたが、刺繍でした。

刺繍ならできそうだと思い、やってみることにしました。

マリ・エル共和国の公用語は、マリ語とロシア語。

おばあちゃん同士の会話を聞いていると、ロシア語ではないので、マリ語で話していたと思います。

刺繍だから、どこに刺すのか一通り実演してもらい、あとは、同じことを繰り返せばいいから、言葉が分からなくてもなんとかなると思いました。

それでも、一番簡単な物をお願いしました。

刺繍を教えてくれるおばちゃんが作った刺繍です。

刺繍の裏です。

そして、おばあちゃんが他の人に教えているときに話していたのを聞いたところ、この刺繍は、おばあちゃんのおばあちゃんが刺したものだそうです。

裏を見れば、同じようにさせるかもしれないと思い、裏も写真に撮りました。

カラフルな色できれいです。

こちらも裏の写真を撮りました。

マリ・エル共和国の村ごとに、刺繍の模様が違ったようで、おばあちゃんの出身の村の柄だと思います。

ぼけてしまいましたが、このおばあちゃんが刺繍を教えてくれました。

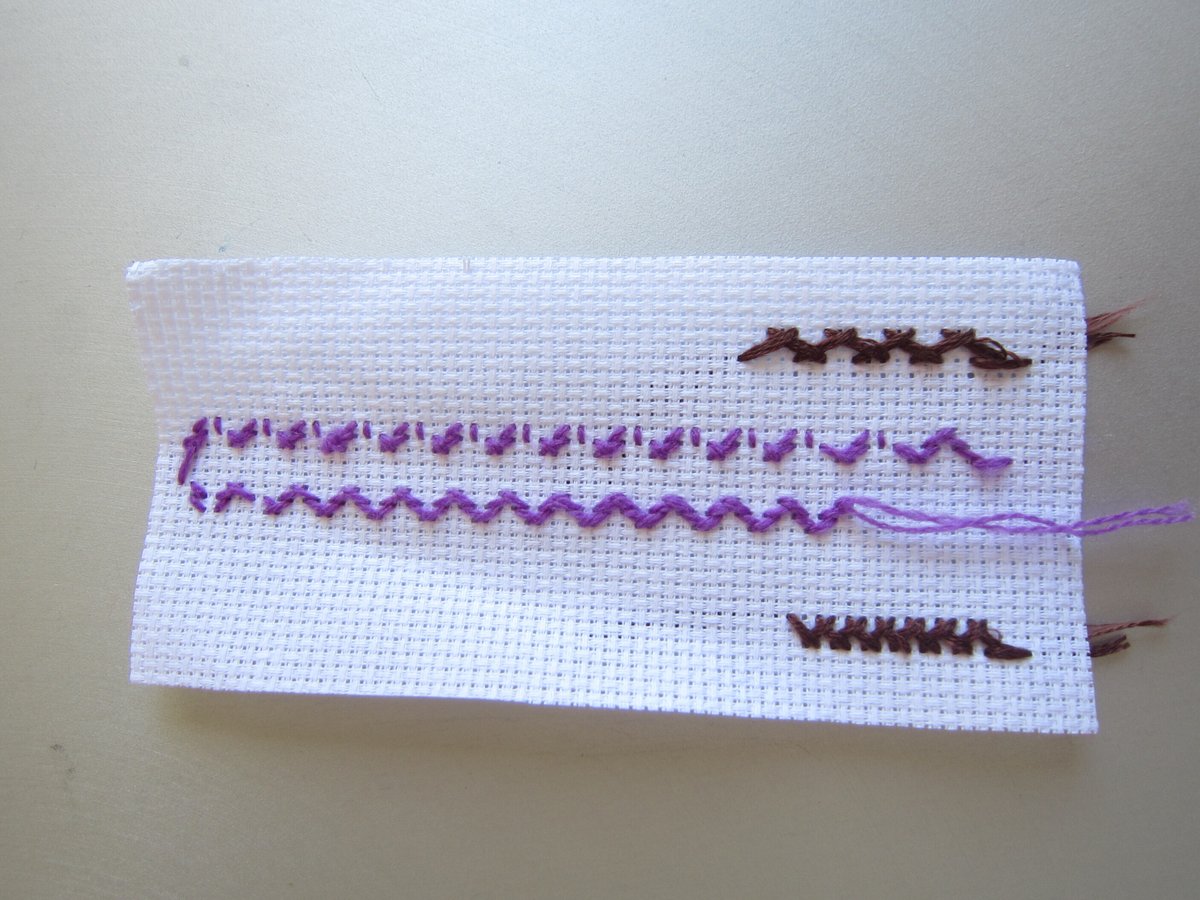

この4種類の中から、ピンク色の一番下の刺繍のやり方を教えてもらいました。

そして、私が刺したのはこちら。やり方さえ分かれば、せっせと刺せます。

その様子を見たおばあちゃんが、「あなた、早いね。いいね。」と褒めてくれました。

しかし、この褒められたのは、ちょっと嫌な予感がしました。

というのも、私は褒められると崩れるタイプです。

布の端まで刺し終えたので、布をひっくり返して見てみました。

ん?あれ?なんだか違います。

教えてもらったように刺したのに、あれ?

その時、おばあちゃんでない関係者が、「あなた、民族は?」と訊いてきました。

だいたい、「どこから来たの?」と訊かれることが多く、民族を訊かれることはあまりなかったから、聞き間違ったかなと思い、???という顔をしていたら、「カルムィク人?」と訊かれました。

ああ、やはり民族をきいていたのだなと思い、「日本人だよ。」と答えたら、「日本!」とびっくりしていました。そして、できあがった模様を見て、日本にこういう模様があるの?と訊かれました。もちろん、ありません。

なんか、スマホなどとは無縁の生活をしているようなおばあちゃんたちなので、日本の話題は盛り上がりませんでしたが、「中国人?」とか「韓国人?」と訊かれることはなく、ロシアのどこかの地域から来た現地人に思われたのが嬉しかったです。

糸はまだあるし、どこで間違ったかな?と考えてみました。

それで、気づいて、少しやり方を変えたら、お手本と同じようにできました。

途中から正しくできたのが分かります。

裏から見ると、間違っているのも正しいのも同じ模様です。

穴に通す順番によって模様が変わるということが分かりました。

変な模様ができあがって、どうなっているのか仕組みが分かり、逆に良かったです。

他の模様もチャレンジしてみたくなり、おばあちゃんにも「まだ、やる?」と言われたので、やりたいことを伝えました。

ところが、このおばあちゃん、刺繍の先生だけでなく、歌を歌う人のようで、他のおばあちゃんたちと踊りながら歌を歌い始めました。

左から2番目が刺繍を教えてくれたおばあちゃんです。

服の装飾も素敵です。

エプロンの花もこのおばあちゃんの刺繍の柄と似ていると思いました。

バヤンは、トゥーラで作られたものを使っています。

太鼓を叩く人もいます。この男性の衣装のルバーシカ(白いシャツ)の下にある模様は、隣のチュヴァシ共和国の刺繍の模様と似ているというか、同じ?と思いました。

演奏が始まる前に男性も椅子に座ったりしていたので、私は、てっきり隣のブースのチュヴァシ共和国の人が遊びに来ていると思ったくらいです。

家に帰って、ネットで検索したら、地理的にも隣同士の共和国なので、刺繍の模様が入り混じっていることが分かりました。

2曲目は、1曲目より動きがありました。

先ほど、刺繍を教えてくれたおばあちゃんのエプロンの模様に気づいたけれども、こうやって並んでいるのを見ると、みんなエプロンの花の模様が違うんですよね。

村ごとで模様が違うようなので、違うのか、ステージ衣装として違うのか、どちらか分からないけれども、マリ・エルの刺繍の模様とと一言でいっても、いろんな模様があると再認識しました。

太鼓を置いて、何やらゲームが始まるようです。この間におばあちゃんたちは、衣装替えをしていました。

太鼓に旗をさしています。

参加者が集まりました。

音楽が流れている間は、歩いていて、音楽が止まったら旗をとるゲームのようです。椅子取りゲームでなく、旗とりゲームみたいな感じです。

最後の一人は、何か賞品をもらっていました。

衣装替えが終わったようです。

ハンカチを振りながら歌います。

私の隣にいた見ず知らずの女性が、「左から3番目の人の声がよく聞こえる。他の人と違うよ。」と言っていました。

左から3番目の人は、刺繍を教えてくれたおばあちゃんでした。

演奏後、花束を持ってきた関係者が写真を撮っていました。

私もこのおばあちゃんと一緒に写真を撮りたいと思ったけれども、なかなかタイミングが合わなかったのと、刺繍の続きが気になっていたので、写真を撮りませんでした。

次の刺繍をしたいなあと思っていたけれども、刺繍のおばあちゃんは、他の人に教えています。それが、こちら。

お手本にあった青い刺繍で、たぶん、一番難しいものだと思います。

それをおばあちゃんが実演していました。それを見ていた女性は、「難しいわ。できそうにないわ。」と言いながら見ていました。そのため、おばあちゃんの実演の時間が長くなりました。

私は終わるのを待っていましたが、おばあちゃんたちのアンサンブルは、他の所でも歌うのか、「もう時間だから、片付けなくちゃ。終わりだよ。」となりました。

先ほど、実演していた難しい刺繍を女性は持ち帰らないで、机の上に置いて行ったので、それをもらいました。

たぶん、これを見れば、できると思ったからです。

家に帰ってきて、糸をたどり、どうやったのか分かりました。

実は、実演している間、暇だったので、私は他の刺繍の糸を見ていました。

一番下のを習ったことで、おそらく、黄緑色と赤い糸の物は、一番下のと同じようにできるだろうなあと分かりました。

間違ったことによって、理解できたことです。

一番上の青いのを教えてもらいたいと思っていたところ、他の女性に実演していたので、それで、なんとなく分かりました。

つまり、1つを習って、4つのやり方が分かりました。これは、大収穫です。

こういうことがあるから、またパビリオン75に行って、マスタークラスに参加してみたいと思ってしまいます。

家に帰ってから、刺繍を教えてくれたおばあちゃんの歌の映像がないかな?と探しました。

分かっていることは、マリ・エル共和国の民族音楽のアンサンブルということだけです。

あの手この手で検索しました。

すると、見つけました。2019年のビデオなので、少し前ですが、バヤンや太鼓の奏者も同じ人なので、このグループに間違いありません。

2019年の頃は、今回のような女性アンサンブルが中心というよりは、男性の方が多いですが、刺繍のおばあちゃんのソロもあります。

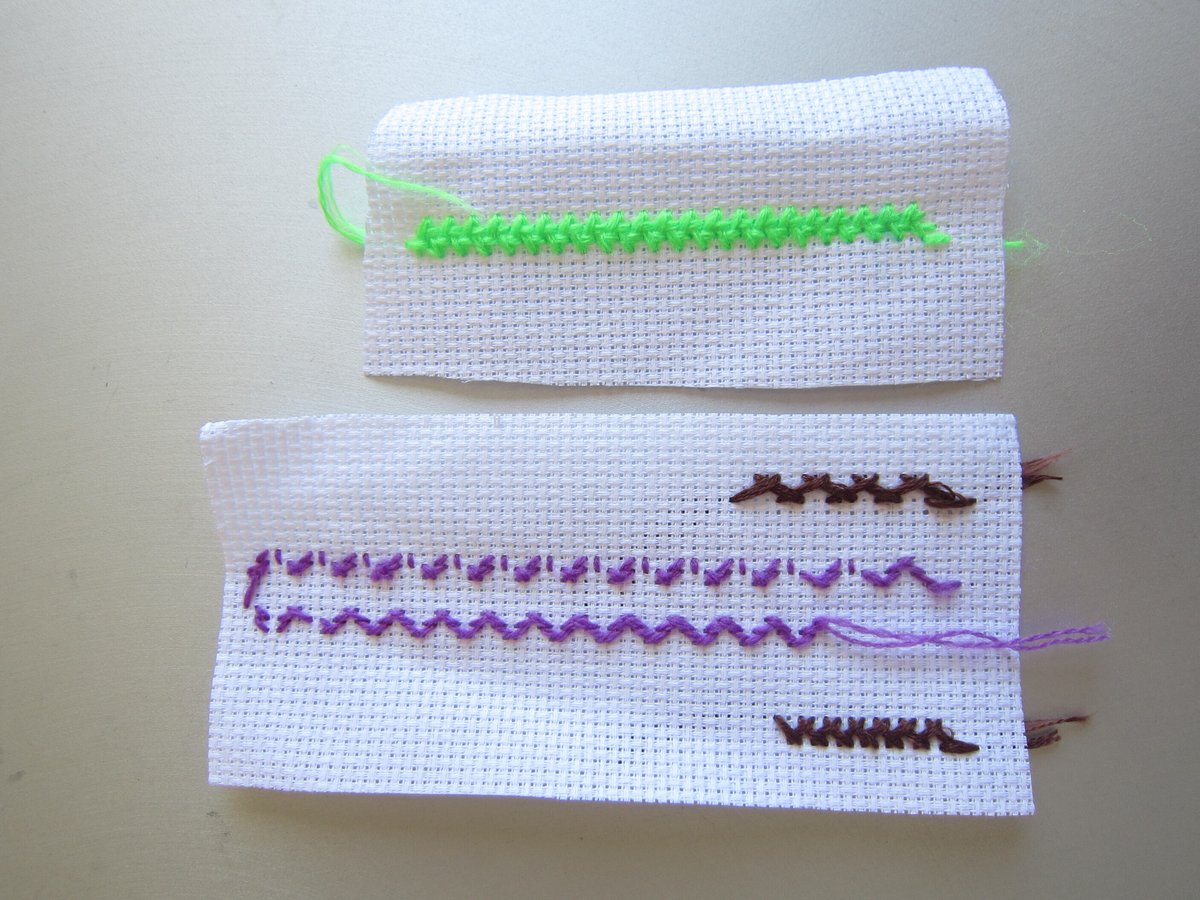

それから、2,3日後、他の刺繍に挑戦してみました。

まずは、茶色い糸で、習った刺繍と同じようだけど、使うマスの数が違ったり、刺す感覚が違う物から実験してみました。残り物の短い糸を使ったので、少しだけです。

思った通り、できました。

さらに、一番難しいものもやってみました。先生の見本の続きでやったので、すぐにできました。

これで、4種類の刺繍パターンを習得しました。

日々やっているクロスステッチもいいけれども、こういうパターンで縁取りや模様作りも楽しそうと思いました。

おばあちゃんの刺繍の花の部分は、クロスステッチなので、たぶん、同じように刺すことができると思います。

今までも、ロシアの民族刺繍でクロスステッチでできる図案の本などを買い集めていましたが、やはり実演で直接教えてもらえるのは、理解も早いし、応用もきくし、いいです。

このような展覧会を企画、実行した人たちに感謝したいです。

展示もリニューアルしたので、7月8日まで、出かけられる日はできるだけ出かけたいです。

たくさん展示を見過ぎて、展覧会の様子を伝える記事のアップが追い付いていませんが、すでにアップした記事はこちらから読むことができます。

【展覧会РОССИЯの関連記事】

この記事が参加している募集

最後までお読みいただきありがとうございます。 有料記事は、全文を読むことができるように設定しているものもあります。 無料記事に対するサポートもありがたいです。