ニューノーマルの「飲み会」はどう変わる!? ノンアルコールビールをまとめ買いするワーキングマザーたち

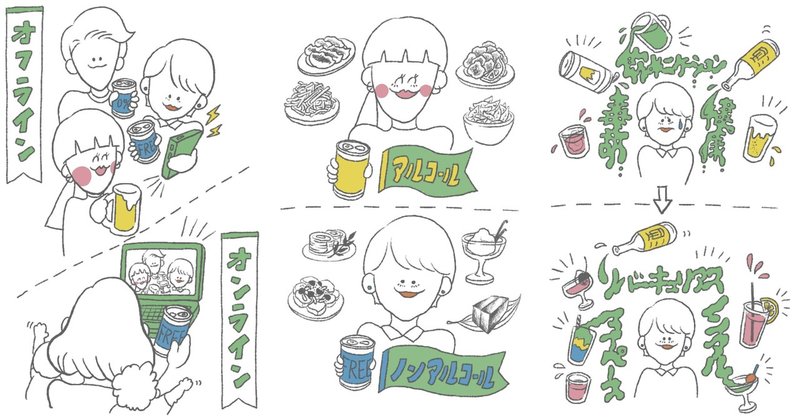

こんにちは、CCCプランニングチームです。今回のテーマは、ワーキングマザーの消費動向を追った記事に続く、第二弾! 「ニューノーマルな飲み会」についてです。前回記事でワーキングマザーの消費動向について分析していた私たちは、3〜6月のコロナ禍のあいだ、彼女たちのノンアルコールビールの購買が増加していたことを発見しました。

たしかに外出自粛に伴うオンライン飲み会であれば、保育園のお迎え時間を気にして飲み会を欠席したり、アルコールを飲めなくて気まずい思いをしたりする必要もなくなりますよね。実際に彼女たちの声を聞いてみると、「育児中の友だちも気軽に参加できる」「遠方の友人と久しぶりに飲めた」などの声がありました。ワーキングマザーによる、ノンアルコールビールのオンライン飲み会参加は、実にイメージしやすいニューノーマルです。

しかしデータをさらに見ていくと、驚くことに6缶パックやケース単位といった、ノンアルコールビールのまとめ買いが特に増えていることがわかりました。オンライン飲み会をする際、一般的に多くの人はその日に飲むだろう分のお酒を購入しないでしょうか。複数人数ならまだしもオンラインの場合は一人分のみを買うことになるので、まとめ買いする人は多くなさそうに思われます。

つまり、6缶パックやケース単位でワーキングマザーが購買している背景には、「一時的なオンライン飲み会のために買う」「気分転換に買う」というかたちだけではなく、継続的に、日常的に飲まれていることが想定されますね。外出自粛で自宅にいるので、人の視線を気にすることはありません(!)。授乳や酔い過ぎを気にせずオンライン飲み会に興じるのもいいでしょう。村上春樹よろしく、ランチにパスタをつくりながら喉に流し込むのもいいでしょう。ノンアルコールビールは、自宅に留まりながら家事や育児や仕事に追われるワーキングマザーたちの“切り替えスイッチ”として、日常生活に浸透していったのではないでしょうか。言い換えれば、彼女たちは外出自粛の要請を受けて“飲酒”自粛を解禁し、と同時に「飲み会」におけるノンアルコールの自治区を獲得していったのです。

まとめ買いから見える「飲み会」のニューノーマル

ワーキングマザーの日常生活にノンアルコールビールのまとめ買いが浸透することから、さらにどんな未来図が予想されるでしょうか。3つの方向性で占ってみましょう。

① 「飲み会」の役割が広がっていく?

日本の高度経済成長を支えてきた「飲みニケーション(もうさすがに言われないですかね…)」が示すような、飲み会および円滑なコミュニケーションの大前提とこれまでされてきた“アルコールの摂取“は、マスト要件ではなくなります。仕事後だけでなく「寝かし付け後に非日常を!」と参加する人もいるようで、「打ち上げ」の背景も多様化しそうです。ソーシャル・ディスタンシングの時代に、飲む人/飲まない人が、オンライン/オフラインで集まる(まさに多様性!)、共通項としてより”交流“に重きが置かれたイベントに「飲み会」はなっていくのではないでしょうか。

② 「飲み」と「お供」が多様化していく?

データ結果を後押しするように、近年、ノンアルコール飲料が充実(ビールやカクテルなど)したり、ノンアルコールのバーが人気になったりしています。私が学生(??)のときは、「とりあえずのビール」と飲み会で言われ、ビールに合うお供として枝豆や唐揚げが定番として注文されていました。しかし、ノンアルコール飲料が多様化すると、お供もより多様になることが想定されます。素面で楽しめたりノンアルコールカクテルにも合ったりするような、繊細な味や食感のお供(例えば湯葉やじゅん菜など?)が定番になる日も遠くないかもしれません。

③ アルコールの肩身が狭くなる?

飲みニケーションの必需品から(純粋な)嗜好品へと移行しつつあるアルコールは、酒税の引き上げや飲酒運転を筆頭とする犯罪・事故の問題視、健康面の注意喚起などが注目され、どんどんと肩身を狭くしていくのではないでしょうか(同様に社会的ポジションを変えているものとして、分煙が進みコミュニケーションの道具から嗜好品へと傾向を強めた煙草が挙げられますね)。近年では、心身の安定のためにアルコールとの距離を見直す「ソバーキュリアス」というライフスタイルも注目されており、「オンラインの飲み会には参加しない」というワーキングマザーの声も一定数ありました。参加を強いられない、個人を尊重する飲み会が増えるでしょう。

飲む人と飲まない人の両者が楽しめる「飲み会」

いかがでしたでしょうか。確実に想像されるのは、(アルコールを)飲む人と飲まない人の共存する飲み会が増えていくことです。これまで飲む人が飲酒を強要したり、飲まない人が割り勘の飲み会代で損をしたりと、円満な関係ではなかった両者。「to be, or not to be,[飲む人か飲まない人か]」ではなく「to be, and not to be,[飲む人も飲まない人も]」として広義な「飲み会」を両者が楽しむためには、どんな商品やサービスがあるといいでしょうか?

・どちらの主義かを明示! アルコール/ノンアルコールマーク

(マタニティマークやホワイトリングのように)スマホケースや腕輪などで、アルコールの摂取/非摂取の意向を相手に明示するマークを用意。事前に自分がどちらかを伝えることで、思いやりし合います

・コラボが新たなビジネスチャンスを生む! アルコールありなし会議

アルコール派とノンアルコール派で会議を開催。少し飲酒してもらいやわらかくなったアルコール派の発想力と、ノンアルコール派の堅実な検証による議論で、より実現性の高い新しいアイデアが生まれるのではないでしょうか。両者の良いところを活かす「飲み会議」です

ワーキングマザーによるノンアルコールビールのまとめ買いは、ニューノーマルにおける飲み会やコミュニケーションの変質の、きっかけにすぎないかもしれません。アルコールを飲む人も飲まない人も、一方がもう一方を強要するでも我慢するでもなく、お互いのよきところを活かしてコミュニケーションを楽しむ。そんな「飲み会」を実現することが願われます。