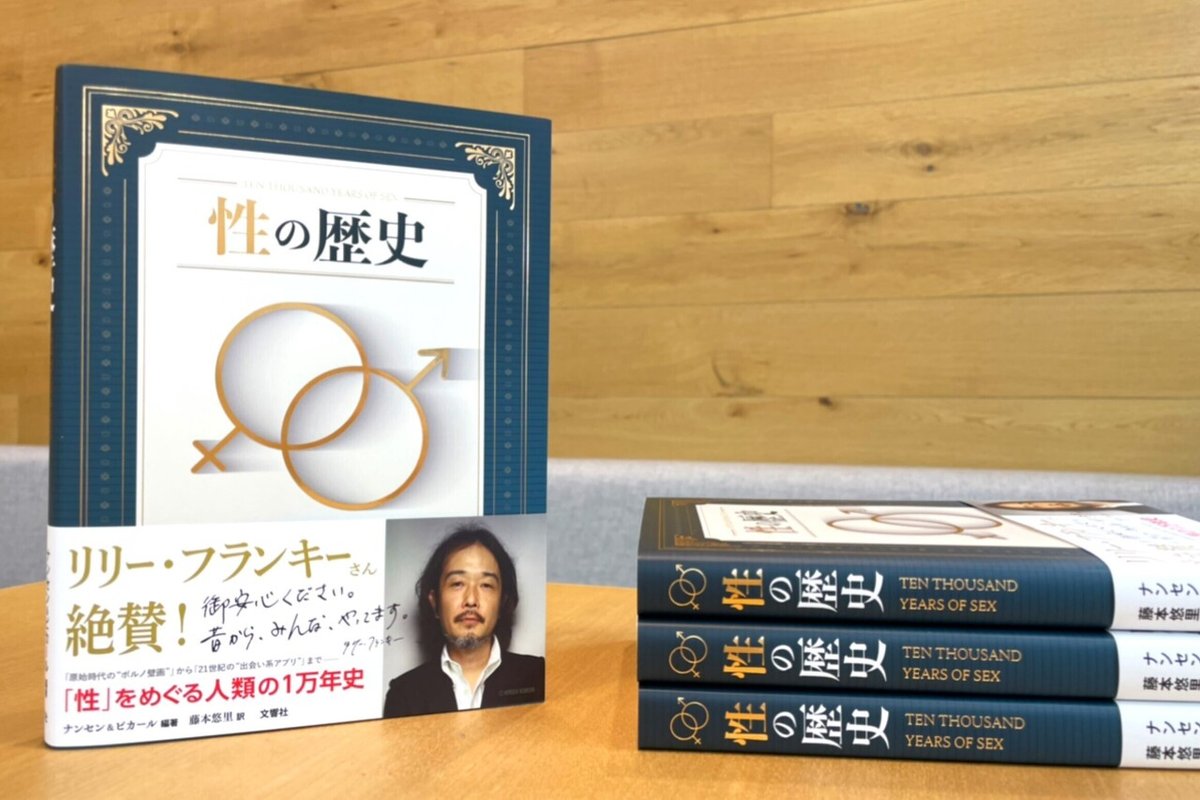

『性の歴史』/欲望、偏見、そして愛。人類「性」の1万年史【編地直送!#2】

編集者の生の声で、本の魅力をお届けする「編地直送!」。第2回は、3月11日(木)発売の新刊『性の歴史』。ドイツで出版され、韓国でも大きな話題を呼んだ注目作だ。原始時代の「ポルノ壁画」から、現代の「出会い系アプリ」まで、「性」をめぐる人類の1万年史を縦横無尽に描き出す。編集を手がけたのは、平沢拓(写真左)と関美菜子(写真右)の男女ペア。翻訳書特有の編集や、今の時代性について熱く語った。

堂々とレジに持っていける本にしたい

ー出版の経緯をお聞かせください。

(平沢)はい!よろしくお願いします。始まりは、翻訳書の仲介エージェントの方からのご紹介でした。原著は、『TEN THOUSAND YEARS OF SEX(性の1万年史)』というドイツの作品になります。それが韓国で翻訳されて売れているという情報をいただきました。

ーなかなかセンセーショナルな内容ですが、率直にどう思われましたか?

(平沢)エロスのみで人類1万年を振り返るというコンセプトは、とても面白そうだと思いましたね。山本社長に相談したところ、ものの10分ほどで出版が決まりました。根本の編集方針として難しかったのが、真面目さとイロモノさのバランスです。山本社長と検討し、真面目さを重視することに決めました。「本棚に堂々と置け、レジに持っていくのが恥ずかしくない本」という基準で、あらゆるジャッジを行っていきました。

ー関さんは、自ら担当編集者に志願されたんですね。

(関)はい。翻訳原稿を読んで、ぜひやりたい!と思い手を挙げました。もともと大学での専攻が「文化人類学」でした。人々の暮らし方、日常の習慣、その背景にある価値観を扱う学問なのですが、男女の役割といったジェンダーについても学んでいました。それもあり、「性」に対して、いやらしい、恥ずかしいという印象はなく、もっと誰もがフラットに話せればよいのにと思っていました。

ー「性」というテーマを扱って、いかがでしたか?

(関)性を扱った本や言説の中には、目線に偏りがあり嫌な気分になるものも正直あります。しかし、この本に関しては、翻訳原稿を読んだ時点からそれはありませんでした。というのも、基本的に男女双方へのリスペクトが感じられたからです。あっ!でも、ひとつだけムカついた話がありました(笑)「女性悪臭プンプン説」という章の中で、「女性は不快な匂いがする。生理中の女性が触ったものは何であれ穢れてしまう」と言いたい放題の人物が出てくるのですが、唯一大嫌いなキャラです(笑)ぜひ注目してみてください。

―今回、奇しくも男女ペアとなりましたが、それは編集に影響しましたか?

(平沢)とてもポジティブに働いたと思います。不特定多数の人に届けるため、極力ニュートラルな目線を持つことを心掛けてはいました。しかし、どうしても性に対する目線が男女で違う部分は生じます。だから、関さんの女性的な立場からの意見は非常に参考になりました。関さんだけでなく、翻訳者やイラストレーター、デザイナーの方々と共に、男女の垣根を超え、それぞれの価値観で率直に意見を交換しました。それによって、非常にバランスのとれた作品となっていきました。

日本に合わせて、原著をローカライズ

ー具体的な編集作業のポイントはどこでしたか?

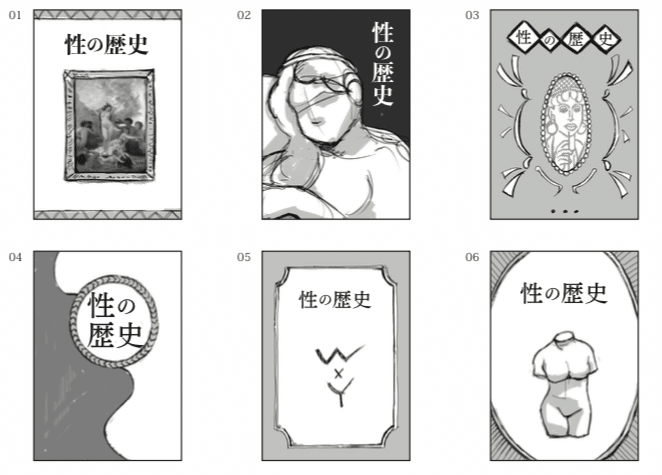

(関)翻訳書の権利は大まかに、本文、カバー、イラストや写真などのデータで構成されます。今回は、本文の権利のみを購入したので、残りの2つはこちらで作りました。性に関する価値観は、国によって異なるので、ドイツ発の本書を、日本に合わせてどのようにローカライズするかが重要でした。

ーローカライズは、具体的にどういった部分に現れていますか?

(平沢)例えば、カバーです。当初、カバー案は12個ぐらいありました。その中には、より性を連想させるモチーフが描かれていたり、原著に近いピンクや赤を基調色としたものもありました。しかしそれでは、日本での感覚的にレジまで持っていきにくい。そこで、イメージをガラッと変え、シンプルなマークと、上品さを感じさせる深い青にたどり着きました。また、タイトルの大きさも、ビジネス書のセオリーに反して、あえて控えめにしました。

ー日本の「緊縛術」が紹介される等、デリケートな内容が多いですが、日本版刊行にあたって大きく削除、修正した箇所はあるのですか?

(平沢)翻訳書全般に言えることとして、そういうことはせずに原著に忠実に作ります。たしかに、政治、文化、宗教といったことに関しては、国や地域の事情に合わせることは日本に限らずあります。しかし、『性の歴史』には様々な偏見が網羅されているので、取捨選択をせずそのまま入れることで、かえって本全体を通して中立的な読み取り方をしていただけると判断しました。

―平沢さんが、「ここは読んで欲しい!」と思うポイントは?

(平沢)変化球なんですけど、一押しは「目次」です。翻訳者の藤本悠里さんのユーモアある秀逸な見出しが100本載っています。今回、ドイツ語から日本語への翻訳は、コンペでもっとも本書のイメージにあった試訳を提出された藤本さんにお願いしました。この本の魅力の一つは、藤本さんの言葉選びのセンスです。内容上、単なる直訳だと、いやらしさが出る言葉があります。それを言葉遊びも用いて上手く訳してくださったので、本の良さがより一層引き立ちました。

―例えば、どんな見出しがあるのですか?

(平沢)「英国チン士倶楽部」「イカす司祭のイケる本」……続きはお楽しみです(笑)藤本さんのあとがきも素晴らしいので、ぜひ読んでください。

リリー・フランキーさんの帯コメント

御安心ください。昔から、みんな、やってます。

(リリー・フランキー)

ーリリー・フランキーさんの推薦コメントが素晴らしいですね!

(関)そうなんです。推薦コメントを依頼するにあたっては、「豊富な人生経験や教養を感じさせる方」かつ「お茶の間でも身近さを感じていただける方」という条件を考えました。何人かの方を検討しましたが、私の中では、まさにリリーさんがぴったりでした。そこでオファーさせていただいたところ、快く引き受けてくださりました。

ー手書きの文字が素敵ですよね。

(関)私はてっきり、メールの活字でいただくものと思っていたのですが、届いたのは、読んだ後の手書きの感想の写真でした。それがあまりに素敵だったので、「このまま使わせていただいてもよろしいですか?」と確認したところ、ご了承いただけたので、このような形になりました。

「知る」ことが、互いを理解する第一歩

ー折しも、「性」に関する議論が深まっている時期の出版となりました。

(関)そうですね。常々思っているのは、不適切な言動や対立は、「知らない」ことから始まってしまうということです。もちろん、性差別的な言動は批判の対象となることだと思います。しかし一方で、その人が生きてきた時代の教育や価値観を知らずに、人格批判にまで及んでしまうことには、疑問も感じます。

生理といった女性固有の事情がある一方で、男性にも性にまつわる事情があると思います。大切なのは、それをお互いに理解し合うことではないでしょうか。とは言っても、異性を知る機会が、ポルノサイトか医療機関かという風に、両極端になりがちなのが現状かとも思います。この本が、その中間に位置する一つの手段になればと願っています。

ー最後に読者の方にメッセージをお願いします。

(関)この本は、読んでいる最中はもちろんですが、読み終わった後にも楽しめる本だと思います。きっとお一人一人、興味を持つ部分や感じ方は違うでしょう。「あの章が一番好き!」「あのエピソードつい共感しちゃう!」というように感想を言い合いながら、ご自身や周りの方についての理解を深めていただけたら嬉しいです。皆さんからのご感想も楽しみにしています!

ー本日は、ありがとうございました。

〈編集後記〉

「性」と聞くと、つい身構えてしまう。人知れず悩み、密かに営むものだと。しかしその秘匿性が、ときとして他者への無理解や不寛容へとつながってしまう。本書は人類1万年に渡る、性にまつわるすったもんだを、茶化さず、糾弾せず、ひとさじのユーモアで鮮やかに描き出す。知ることは、前進の第一歩である。性に関するリテラシーの重要性が増す今、堂々と本棚にさしておきたい大人の教養書が誕生した。

企画・執筆:出版マーケティング部 中西亮

ビジュアルデザイン:同部 にしくらみお

3月11日(木)発売予定

〈編集者プロフィール〉

平沢拓(ひらさわ たく)

1984年生まれ、大阪出身。2007年に出版業界に足を踏み入れて以降、書籍編集者としてビジネス書、自己啓発書、絵本、健康実用書、翻訳書、詩集、写真集など、幅広いジャンルの単行本編集に携わる。2019年、文響社に入社。現在、主に翻訳書の編集業務とともに、海外ライツの取引なども担っている。

関美菜子(せき みなこ)

1990年生まれ、岩手県盛岡市出身。東北大学文学部・文化人類学研究室卒業。2014年、新卒で外資系IT企業に入社。コンサルタントとして業務可視化・効率化、プロジェクトマネジメントに取り組む。個人として執筆や編集活動をしていたことがきっかけで、2020年に文響社・翻訳書編集部に転職。主な担当書籍は『哲人に学ぶ人類の知恵』シリーズ、オリヴァー・ジェファーズ『ヒューイ』シリーズなど。モットーは「『架け橋』になるモノづくり」。