『Beep21』お試し記事パック① セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版

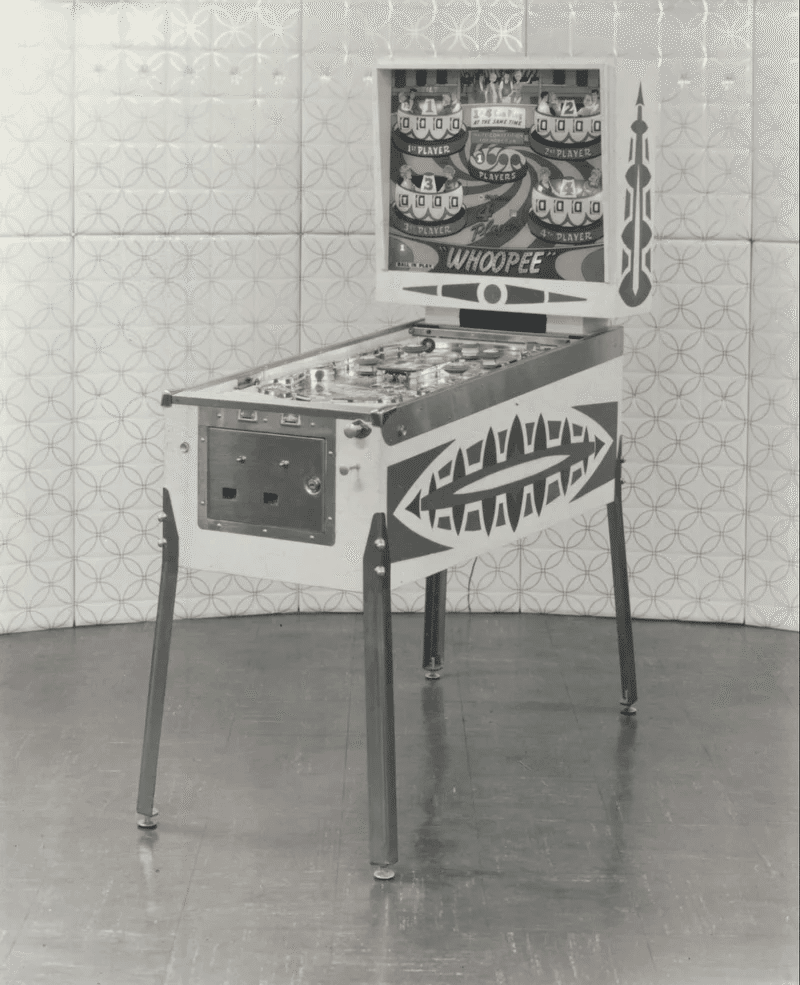

1960年代のジュークボックス

1960年代後半からの

エレメカやピンボールなどを

事業の主軸にしていたセガ。

1972年にアメリカで

伝説的なゲームとなった

「ポン(PONG)」がアタリ社から

発売され、時代はコンピュータ

ゲームの入口に入りつつあった。

アメリカでのビデオゲームの

ヒットの様子を見た

当時のセガの社長デビッド・ローゼンは

そうしたテレビゲームの可能性に

着目し、ゲーム事業を立ち上げていく。

最初はアーケードゲームで

ヒット作を積み重ねていった後

1983年にセガは最初の家庭用ゲーム機

であるSG-1000とパソコン機能を付けた

SC-3000を発売する。

その時は、わずか3人のメンバーだけで

立ち上げられたというセガの家庭用ゲーム機。

その後のすべてのセガのゲーム機を生んだのが

佐藤秀樹氏であった。

セガの家庭用ゲーム機

ドリームキャストの撤退後、

セガの社長も務め、セガ家庭用ゲーム機の

誕生からドリームキャストの終焉までを見届けた

セガの家庭用ゲーム機の父とも言える

佐藤秀樹氏に、当時の秘話を語ってもらった。

2021年7月に発売した

『セガハードヒストリア』には

セガサターン開発当時のソニーとの

やりとりが明かされ、話題をまきましたが

スーパーファミコンCD-ROM

— 「Beep」~「ゲーマガ」歴代雑誌公式 (@gemaga1985) June 22, 2021

コードネーム「PlayStation」決裂後

ソニーはセガを訪問

セガは、ソニーに対し

当時極秘開発中だったセガサターンの

全スペックを提示し見せたという

その時のソニー側の反応は?

久夛良木健氏とも親交のある佐藤秀樹氏が

『セガハードヒストリア』で

当時の新事実を語る! pic.twitter.com/ElVioxsA1V

書籍にはインタビューの1/3程度

しか掲載できなかった内容を

Webマガジン『Beep21』では

「完全(コンプリート)版」として掲載します。

『セガハードヒストリア』を

買えた人も

買えなかった人も

ぜひこの連載で

セガの記憶と記録を

コンプリートしていってほしい。

※本記事は『Beep21』で人気のあった記事を「お試し版」として無料で読めるものです。

▼『Beep21』が初めてという方は、こちらの『Beep21』2021〜2022年分 超全部入りお得パックがオススメです!(※ご購入いただくと2021〜2022年に刊行された創刊1号・2号・3号・メガドライブミニ2臨時増刊号すべての記事を読むことができます!)

▼2023年以降の『Beep21』を一番手軽に読むことができるのはこちらのサブスク版(※下の「2023年間購読版」もかなりお得でオススメです)。

▼「2023年間購読版」は2023年の記事を読むのに一番お得です。

▼その他のレジェンドクリエイターインタビューもあわせてどうぞご覧ください!

50年前にラッキーがいくつも重なって面接したその日にセガに採用された

──佐藤さんがセガに入社されたのは、今からもう50年前の1971年ということでしたが、当時のセガはどんな会社だったか、というお話からお伺いしたいと思います。ちなみに佐藤さんは学生時代に、セガという会社については知っていたのでしょうか?

佐藤 いや、まったく知らなかったですよ(笑)、セガという会社は。私は大学は東京の京急線にある鮫洲に、当時あった東京都立工業短期大学(短大)へ行っていたのですが、その2年生の時に、 青年海外協力隊というのに、農業関係で行ったという人が近所に住んでいたんですね。で、たまたまその人と話をすることがあって、アメリカに行って車の免許とかも非常に簡単に取れたとか、とてもいい経験になったとか聞いて、ずいぶん夢のある話だな、と思ってしまったんです。それで、私もぜひそれ(青年海外協力隊)に行きたいと思って。その時の募集が埼玉県でやっていたので、住所をわざわざ埼玉県に移して応募をしてまでして。それで実際に試験を受けてみたんですけど、まあ、若気の至りっていうか(笑)。面接の時にいろいろと自分の意見を言ってしまったんですね。たとえぱ「向こうの人と意見が合わなくて、意見をされたらどうしますか?」とか聞かれたんですけど、普通は相手の意見に従って…みたいなことを言えば(試験的には)良かったんでしょうが、つい「そこは自律性を発揮しないとダメだと思います」みたいなことを言ってしまって。たぶん、あの時の筆記試験は難なく通っていたとは思うんですが、面接でね、いらんことを言っちゃったわけです(苦笑)。それでも当の本人は、もう受かったつもりでいたんですが、その後、待てど暮らせど「合格」の連絡が全然来ない。それで、こっちから電話をして聞いてみたらね「落ちた」って言われたんですよ。「どうして?」と聞いたら、あの時の面接の答え方にちょっと問題があった…みたいなことを言われて。それでも諦められなくて、やっぱり「青年海外協力隊」に行きたいっていう思いが強くて。今度は東京で応募があるっていうのを聞きつけて、また住所を東京に戻して、都庁に行ったら、担当者に話をいろいろと聞かれたんです。「今何やってるんですか?」「東京都立工業短期大学じゃ、農業とはまったく関係ないですよね?」とか言われたので、「いや工業だけじゃなくて、農業もやってるんですよ」とかごまかして言って(笑)。ちょうど私の友人に、梨畑をやってた人がいたのでそこで手伝いをやっているんです、なんて話をしたら、今度は「その梨畑というのはどのくらいの面積があるんですか?」とか聞いてくるんですよ。私はそんなところへは実は行ったこともなかったから、適当に「あそこに見えるビルの3倍くらいの広さですね」なんて答えたら、これはダメだ…って門前払いをされてしまって(笑)。もう行き場がなくなってしまったんです。

──短大で2年生というと、もう就職活動も終りに近い頃だった?

佐藤 そう。私はそもそも青年海外協力隊でアメリカに行くつもりだったから、周りで就職とかの話題が出ても、こっちは関係ないね、みたいな顔をしていたので。だけど、行くつもりでいた青年海外協力隊がダメってことになって、たまたま同級生らと飲む機会があって。話を聞いたら「俺はカシオ行く」「俺は富士通だ」とかね、当たり前だけど、みんな行き先が決まってるわけですよ。なんだよ、みんなちゃんと働くんか? みたいなことで、私もちょっと焦ってしまって。それですぐに学校の先生に相談しに行って。「今からどこかに勤めたい」「何かいいところはないか」ってね。そしたら先生も怒っちゃって。「お前、就職なんか関係ない」みたいなことを言っておきながら、何を今さらそんなこと言ってるんだって。実際、もう3月に入ってましたからね。たぶん学校に相談に行ったのは3月20日くらいだったんじゃないかな。

──3月20日…もう卒業式間際じゃないですか?

佐藤 それでいろいろ話してたら先生が「しょうがないな…」ってことで、その先生の顔で入れそうなところのひとつにフジソクって会社があって、スイッチ、コンセントで有名な会社だ、と。「ここだったら、なんとかツテで潜り込ませるということができるかもしれないが、どうだ」って言われてね。生意気にも「先生それじゃ、つまんない」なんて言ったんだもんだから、「じゃあ自分で探せ」と怒られて(笑)。「就職の資料が揃ってる部屋があるから、そこへ行って自分で探せ」と。それで、しょうがないからそこに行ったんですが、そんな部屋に入ったのも、それが初めてで。でも、見ていくと、いろいろ面白そうな会社があって、最初はトミーを見つけたんです。おもちゃをやっている会社だから面白そうだし、私自身もプラモデルとかが好きだったから、面白そうだなと思って電話したの。そしたら「もう締め切ってます」って言われて。まあ、今考えたら当たり前なんだけど。すでに3月25日とか26日くらいですよ。で、まだ1週間くらいあるから大丈夫かと思ったら、全然そんなことはなくて。それでも探していたら、セガという会社が出てきて。

──そこでセガが。

佐藤 なんとセガは大鳥居だ。学校(鮫洲)からも近いじゃないか。(京急線で)すぐに行けるぞ、と。でも、またヘタに電話とかをすると、「もう締め切ってる」とかなんとか言われる可能性があるなと思って、ここは今いるところから近いから直接行っちゃえって、セガにそのまま行ったんですよ。

──大胆ですね(笑)

佐藤 それでセガの受付に直接行って「ちょっと入社したいんだ」と話したら、たまたま幸運なことに、人事課長さんが「話を聞こう」となってくれたんですね。実はもう3月25日とか26日だったから、人事のほうも仕事が一段落していて、やることもちょうどない時期だったみたいで。4月に入社する人の段取りは全部終わってるし、あとは入社式だけだ、というタイミングだったからか、人事の課長の野村さんって人が直々に対応してくれたんですね。で、さらに運が良かったのが、その野村さんという課長さんは、都立大学出身で。私も都立の短大だから「同じ都立同士」っていうことで、まあ時間もあるからって、時間を取って対応してくれたんです。

──その面接ではどんな感じのやりとりが?

佐藤 「セガの会社案内を見たら面白そうな会社だと思ったんだけど、まだわからないところがあるから、ちょっと会社案内してください」なんて生意気にも言ったらね、会社の中を一通り案内してくれて。今はもうなくなっちゃいましたけど、当時は本社のところに組み立て工場が集結してたんです。

【参考】当時のセガの社屋については以下の「セガ歴史写真館」の記事もご覧ください

そうした組み立て工場の現場から、開発部のほうにも行って、ここが工作するところだとか、生産技術部だとか、本当に一通り回っていってくれたんですね。あと事務系も見せてくれて。「それでどうですか?」って言うもんだから、「開発か生産技術だったら入ってもいい」と答えたんですね。そしたら「少し待っていてください」って言われて。いきなり今度は開発の部長と次長とを連れてきて、「ちょっと彼と話をしてみてください」ということになって。その開発の部長さんは高橋さんという方で、実はこの方は私が結婚した時に仲人をお願いした方で。それと次長の田中さん。この方はもう亡くなってしまった方でしたが、その二人といろいろと話をしまして。技術的な話とかも聞かれましたが、「もしもうちに来てもらったとしたら、いろんなことをやってもらわなきゃダメですよ。例えばノコギリで板を切ったりとか、ドリルで穴を開けたりだとか、そういうことをやってもらわなきゃならないですよ。それでも大丈夫ですか?」って言うから、私はプラモデル作ったりとか、モノづくりそのものは嫌いじゃないし、そういうのは好きですから大丈夫ですって言ったんですね。そしたら「それではさっきの人事の担当の人のところに戻ってください」って。で、戻ったら、さっきの人事の課長さんから、(人事)部長さんに連絡が行ってて「採用です」と(笑)。

──すごいですね。行ったその日に、その場でセガに採用ですか。

佐藤 本当にラッキーが続いた、と自分でも思うんですが、この時、実は開発部門は3名の新卒を募集していたんだけど、2名しかいなかったらしいんですね。それで募集の欠員が1名分ちょうどあって。そのまま採用されたという、ラッキーも重なっていたんです。当時のセガは競争率も本当は高くて、こんなに簡単に入れるはずはなかったんだけど、どれも運が重なったという感じで。あとは、人事の人から、卒業証明書と成績証明書、それと健康診断書をあとで持ってきてください、4月を越えてもいいからできるだけ早く持ってきてください。4月1日に入社式がありますからと言われて、無事に行き先が決まったんです。

──その年の新卒入社は何人ぐらいだったのでしょう?

佐藤 あの時は開発は私を入れて3名で、生産技術部は7、8名いたかな。それ以外に営業が多めにいましたね。当時のセガは、ジュークボックスをメインに売っていたから、それ用の販売の人員としてだと思いますが。あとは事務方で人事や総務など含めて、トータルで150名くらいはいたと思います。入社式は羽田の東急ホテルだったんですが、入社式に行ったら看板があって。「学卒(がくそつ)はこちら」みたいに書いてあってね。「学卒」っていう言葉がわからなかったんですけど、要は「学校を卒業した人」のことを指していて。思っていた以上に入社する学生さんがいましたね。その後のセガなんかだと、家庭用ゲーム機とか出した頃からは知名度も出て、書類選考だけでも1万人とかを超えていたと思いますが、たぶんそんな時代の入社試験とかを私が受けたら、絶対セガには入れなかったと思いますよ(笑)。そういう意味でも、この時は本当にいろんなラッキーが重なって、セガに入れてもらえたんですね。

セガ入社当時の開発は20名程度 エレメカの開発からフリッパーを作る担当に

──佐藤さんは1971年4月にセガに入社されたわけですが、その後だと、(「バーチャファイター」の)鈴木裕さんが’1983年、(「ソニック」の)中裕司さんが1984年入社ですから、この世代よりもさらに一世代前ですよね。当時のセガというのはどんな雰囲気でしたか?

佐藤 当時のセガはまだ外資の会社でしたよね。社長はデビッド・ローゼンさんで。私もすごくかわいがってもらったんですけど、ローゼンさんって日本には年に4、5回くらい来るくらいの感じで。

──当時は社内の資料も英語交じりだったとよく聞きますが、ローゼンさんは日本語はしゃべらずに全部英語で?

佐藤 ローゼンさんは奥さんが日本人なんですよ。だから日本語自体はある程度はわかるんです。日本語はわかるんだけど、あんまり(日本語では)しゃべらない。だから彼と話す時は、日本語と英語を「ちゃんぽん」で。わからない単語は日本語で言うと、ちゃんとわかったりする。そんな感じでした。

──佐藤さんは開発に入ったとのことでしたが、当時の「開発」というのは主に何を開発していたんですか? エレメカとかピンボールとかですか?

佐藤 私が入った当時、開発にいたのは20名くらいでしたね。まさに今言われたエレメカとかを作ったりしていました。たとえば、エレメカのドライブゲームだったら、2種類あって。円盤に道路の絵が描いてあるものを光を当てて、スクリーンがあって、その円盤を早く回せばスピードが出るみたいな。あとはチェーンに模型のクルマをくっつけて、ぐるぐると回したりしたり。クルマもの以外だとシューティングゲームとかね。今でいうエレメカの機械を全部自分達で作ってましたね。

──当時のエレメカですと、競合会社はどのへんの会社が?

佐藤 当時のエレメカの競合にはタイトーもいたし、ナムコもいた感じでしたね。当時の開発現場には2つの職種があって、鉄板とかを切って穴を開けて…という「工員(こういん)」的な人達と、「リサーチャー」と呼ばれる人に分かれていたんですが、リサーチャーの人達が描いた図面が工員のところに送られてくると、工員が鉄板や木工を旋盤とかでそれを作って、図面通りにして持っていくんですね。それでできたものをノギスとかで、ちゃんと図面通りできているかを確認して、図面通りになっているのがわかったら組み立てる、という感じでやっていたんです。私が入社して2年目くらいでしたかね、その開発の体制も少し変わってきて。リサーチャーをやっていた人がマネージャーとなって、1つのチームごとに分かれてやっていくようになりました。

──1つのチームの人数は4、5人ぐらいですか?

佐藤 私のいたチームは3人でした。その時、私が配属されたのは「フリッパー」と言って、いわゆるピンボールを作るチームでした。まずはこの3人でいろんなピンボールを開発することになるんですが、当時のアメリカ製のピンボールって、玉の動きが基本的にゆっくりしていて、スピード感があまりなかったんですね。それで私らは電磁石とかを使って、玉の動きを活発にして、パチンコ台みたいに50ポイントとか100ポイントとかのフィーチャーをいっぱいくっつけて、より刺激的な感じにしていったんです。だいたい3~4ヵ月に1機種出していく感じで作ってましたね。一番難しかったのが、実際に遊んでみたら、つまらなかった時。そんな時には、社内の10数名でゲーム大会を開いて、みんなで競い合いながら、アイデアをより良くしていったりしてました。単に作るだけでなく、みんなで遊びながら、玉を溜める場所をうまく設置したり、ボールを3方向に出してみたり…。そうやって面白さを追求することに、一番時間をかけていましたね。

テレビを「能動的」に使うことに衝撃を受けたアタリの「ポン」

──そんなエレメカやピンボールの時代に、1972年にアメリカのアタリが「ポン(PONG)」を出してきます。これを見た時の感想はいかがでしたか?

佐藤 衝撃的でしたね。ただ「受動的に(受け身で)」見るだけだったテレビというものを「能動的に使う」っていうことに驚きました。テレビって、送られてくる映像を見るだけのものだったわけですけど、僕らも、そもそもテレビ映像がどのようにして送られてきてるかとか、ブラウン管にどうやって映像を出してるのかなんて、まったく知らなかった時代に、いきなりあれが出てきたわけですから。もう「何だこれは」と。しかも当時はやっとトランジスタなんかをちょこちょこっと使えるレベルの時代ところに、ICがポンっと出てきてね。中身を開けて見てみたら、ゲジゲジみたいなのが基板の上にいっぱいあって、それがどんなものなのかもわからない。 だけど、このICをひとつ付ければ、計算ができてしまうというのがわかってきて、これはすごく便利だなって思いましたね。ピンボールとかの時は、わざわざ「回路」を緻密に作って実現していたことを、これ(ICチップ)ひとつで計算までできてしまうようになったわけですから。

――「ポン」を遊んでみていかがでしたか?

佐藤 デビット・ローゼン社長が「これが今アメリカで流行っているんだ」っていう感じで、開発に持ってきたんですけど、まあ面白かったですよ。たかだかピコンピコンって玉を弾き返して、ミスったらブッブーって鳴って相手に得点がいく。やっているうちにだんだん玉のスピードが速くなっていって、難易度もうまく変化していく。これはめちゃくちゃ面白いから、ぜひ日本でも出そうと、ローゼンさんはたぶん感じたんでしょうね。これは絶対日本でもウケるぞと。

――そこから「ポントロン」が生まれていくことになるわけですね。

佐藤 筐体の部分の設計は、それまでエレメカやピンボールを自分達でも作っていたから、そこは問題なくできたんですが、まずはテレビへの信号の出し方を研究して。テレビモニターも普通のテレビのブラウン管とかではなくてモニターですよね。そのモニターにどうやってあのようなゲームの映像が出せるのか? ビームが走っている時にブラウン管に信号を入れてやると、ここが光るのか、するとこうしてズラしていくと動いて見えるのか…なるほど、と。最初のうちは回路とかもアタリのものを真似てみて、そうか、こういう仕組みで回路ができているんだとわかってきたら、じゃあ斜めに動かすためには縦と横をどうしたらいいんだとか、スピードを変えるにはあそこを変えればいいんだなとわかってきて。今度は自分たちで回路を設計できるようになっていくんですね。そのうち、3名、4名くらいかな、自分で回路を組めるようになってきて。じゃあ今度はカラーにしたい。だったら白黒でできるということは、それを赤と青と緑とを重ね合わせれば色がつくな、と。そうこうしていくうちに、自分たちもオリジナルの回路設計して作れるようになっていったんです。

──当時はエレメカを開発していた担当者が、そのままICの技術を吸収していったのでしょうか?

佐藤 そうですね。僕なんかも会社のマイコンを家に持ち帰って『トランジスタ技術』といった雑誌を読みながら勉強しました。秋葉原に行って、キーボードとか基板とかいろいろ買って、雑誌に載っていた計算機を作ったりしてました。自分で試行錯誤しながらやってみると、なるほどそういうことか、と自分でもやっと理解できて。今までランダムロジックで作ってたのがバカバカしいくらいマイコンだと楽だとわかって。とにかく私としてもすごく面白い時代に感じましたね。もちろん、画面上で画像を表現する方法がわかってきたら、今度は技術っていうよりも、コンセプトのほうが大事で。例えばその後出た「(スペース)インベーダー」とかも、やっぱりあれは遊びのコンセプトが優れてましたよね。ゲーム画面を映像としてモニターに出すこと自体は、わかってしまえばたいして難しいことではない。だけどいろんな表現ができるようになっていった先には、遊びが面白いか面白くないか、というところに最終的には行き着きますから。だから、大事なのはそこから先でしたね。

──そういう時代を経て、セガはコンピュータゲームを手がけていく時に、パソコンではなく、アーケードから力を入れていったというのは、やはりそれまでエレメカなどで、アーケードに強みがあったから、ですか?

佐藤 それはもちろんありますけど、中山(隼雄)さんが(ゲームの流通会社である)エスコ貿易からセガに入ってきた(※1979年)のは、やはり大きかったと思います。当時のセガはテレビゲームそのものでいくと、他社に比べて遅れていたんですが、中山さんは経営者以上に、実はゲームに関しても、すごいアイデアマンでした。たとえば当時のヒット作の「モナコGP」なども、ゲームの途中から「タイム制」から「残機制」に変わるというアイデアは中山さんが出したんですよ。

――中山さんは経営者としてのイメージが強かったのですが、ゲームのアイデアマンだったというのは、意外な側面ですね。

佐藤 彼(中山隼雄さん)は、ゲーム会社というものは、開発が本当に一番大事な部署で、開発が引っ張っていかなくちゃいけないっていう思いが非常に強くあったし、開発への理解もすごくあった人でした。たとえば、「ワールドダービー(1988年)」っていうメダルゲームを作った時も、2年半とかかかって、最終的には大ヒットをしたんですけど、「まだできないのか!」「もうちょっとです。もうちょっとです」みたいなやりとりをやって、ようやく完成したゲームだったんですね。とにかくいいものを作ろうという開発への理解はすごくあった。最終的にあの機械(ワールドダービー)って、1台1500万円くらいしたと思いますが、当時はゲームセンターのオヤジさんがいきなりセガに現ナマ(現金)を積んでやってきて「1日30万円儲かる機械があるらしいが、それを売ってくれ」みたいな感じでやって来たりね(笑)。1日30万って言ったら1ヶ月で900万でしょ。そりゃあ1500万で現金払いしたって、2ヵ月もしないうちに元取っちゃって、あとは儲けだみたいな時代でしたから。開発のほうもやりがいのある時代でしたよね。

わずか3人ほどで始められたセガの家庭用ゲーム機

――さて、いよいよ佐藤さんが手がけていくセガの家庭用ゲーム機の話になっていきますが、1983年にSC-3000でまずはパソコンから入り、ゲーム専用機としてもSG-1000が出るわけですが、これは「ビジネス的にもチャンス」という時期だったから、始めたのですか?

佐藤 ビジネスチャンスというよりは、これも中山さんが、誰かに言われたらしいんですよ。当時のパソコンって、まだまだ普通の人には難しいところがあったじゃないですか。だから「パソコンを本当の意味で使い勝手がいいものにできるのは、やっぱりゲーム屋さんじゃないでしょうかね」みたいなことを言われて。それで、じゃあパソコンをやってみるか、となったみたいなんですよね。一方の家庭用ゲーム機のほうは、確かにセガは業務用(アーケード)のゲームを作っていたけれど、だからと言って一気にSG-1000みたいな家庭用のゲーム機を出そう、なんてことはなかったです。だけどそこからSG-1000を出そうとなったのは、(1982年4月に)任天堂からセガに入社してきた駒井徳造さんからの話だったんだと思うけど、どうやら任天堂がゲーム専用機(ファミリーコンピュータ)を出すらしいという情報をキャッチしたんですね。じゃあセガもやるか、となったのがゲーム専用機のSG-1000だったわけです。SC-3000はBASIC言語を使ったプログラムなどもできるのですけど、ほとんどそんなことには使われなくて。多くのユーザーがゲームで遊んでいたんですが、SC-3000からパソコンの機能を取れば、ゲーム専用機にもなるよね、みたいな話で始まったんです。

――初めての家庭用ゲーム機の設計というのは、苦労も多かったのでは?

佐藤 それまでもそうでしたけど、当時のセガはやっぱり業務用(アーケード)ゲームが「保守本流」でしたからね。さっき出た「ワールドダービー」なんかは1台で1500万円みたいな金額じゃないですか。それに比べて、家庭用ゲーム機なんて、1万5000円でしたから、最初は(家庭用なんて)歯牙にもかけないみたいな感じはありましたよ。それに、いざ作ろう、となっても、私は回路図とかは、なんとか書けるけど、そもそも家庭用ゲーム機として「あるべきコスト感」だったり、「あるべき仕様」なんてものは全然わかりませんでしたから。しかたないので、それができる会社に一種のOEM(生産と製造)…いやODM(設計から製造まで委託)に近い形でお願いしたんです。SC-3000は結局日本では鳴かず飛ばずでしたが、オーストラリアやヨーロッパではそこそこ売れたんですよ。ですが、「相対値」と「絶対値」というものがあって、絶対値だけ見ると、まあまあ売れているわけです。でも、多くの人は「相対値」で「他と比較して」見てくるんですね。アーケードと家庭用ビジネスを比較したら、当然さっきのように金額感では比較にならない。だけど、メガドライブ時代に北米でジェネシスの名前で出した頃は、セガの売上の半分近くが家庭用になったし、当時2000億円とか売上を出していたんです。そこまでいっても、任天堂に比べると、ソニーに比べると「セガは2位以下ですよね」みたいに見られてしまう。家庭用ゲーム機で何か新しいことをしたハードを出そうとしたら、500~600億円は用意しないとならないわけですから、基本的には体力勝負になるビジネスだったけど、アーケードゲームは、家庭用ゲームとは違って、セガが最も得意としていた大型筐体、たとえばR360のような「こけおどし」で見た目のインパクトを作れる。だけど、家庭用ゲーム機はそういうことはなかなかできない。一度出したら、「こけおどし」なしで、頭(ソフト)だけで勝負しないとならないわけです。SC-3000で始まった僕らの部署は、たった3名程度でそれを立ち上げたわけですけど、アーケードゲームに比べて、セガはなぜ家庭用ゲームで苦労したかというと、セガが得意とした大がかりな「こけおどし」的なものが使えずに、ソフトで勝負しないとならなかった。そして、メガドライブにしろ、サターンにしろ、ドリームキャストにしろ、最後の最後まで、その「ソフト」で頭を悩まされることになるわけです。

SG-1000と同時期に出たファミコンを見た時の印象は?

――ちなみに、セガ最初の家庭用ゲーム専用機のSG-1000と任天堂のファミコンは同時期(※1983年7月15日)に発売されているわけですが、ファミコンをご覧になった時、佐藤さんはどう感じたましたか?

佐藤 いや、もうあっちのほうがずっと良かったよね。

――「良かった」というのは、ゲーム機としてのスペック? それともソフトの部分?

佐藤 まずソフトの部分から言ったら、セガ(SG-1000)のソフトは何があったんですか? 「N-SUB(エヌサブ)」ですか? コンパイルの仁井谷君だよね、あれ。発表会の当日に会場に持ってきて、バグだらけの状態だったし、音も全部セガでサポートして出してあげたんだけど、結構厳しかったよね。一方の任天堂は「ドンキーコング」でしょ。それにサードパーティからもその後いいソフトが出てきた。まずソフトを比べても、全然負けてた。じゃあハードウェアとして見た時に、任天堂(ファミコン)とセガのSG-1000。任天堂のはリコーの技術が入ってて、たしかにスプライトそのものの数は多くはないんだけど、色はある程度バランスよく出る。一方のSG-1000はもともとSC-3000からスペックを引っ張ってきてるからこともあって、1本のラスター上に8個しか乗らないとか、色が少ないだとか、やっぱり総合的に見たらファミコンの方がバランスが良かったですよね。特に、家庭用ゲーム機はソフトの差がものを言うから。任天堂はそのへんもすごく上手だったけど、セガはね、もともとアーケードゲームを自社でやっていたから、なんでもできちゃう。なんでも自分だけでやろうとしてしまう。だからそれが、逆に良くなかった。なんでも自分でできちゃうから、極論を言うと、メガドライブ以前が特にそうだったけど、サードパーティのソフトなんかなくても、自分たちのソフトだけでやってしまおう、みたいになってしまう。サードパーティからしてみると、自分たちが例えばドライブゲームを出そう、ドッグファイトのゲームを出そう、こんなゲームを出そうって言っても、同じようなゲームはセガがすでに持ってる。だからサードパーティーからすると面白くなかったでしょうね。一方の任天堂は、限られた分野のゲームは強いけど、他のジャンルは「どうぞみなさんやってください」「みなさんの力をぜひ発揮してください」みたいに言える。ソニー(プレイステーション)に至っては、最初は久夛良木君なんか「うちは何もできません」という姿勢で、大賀(典雄※ソニー最高経営責任者)さんと一緒に、たとえばナムコさんに行って、中村(雅哉)さんにね、「助けてください。よろしくお願いします」と丁寧に言ってきてくれるわけですよ。もう(ナムコの)中村さんにしてみたら、(ソニーの)あの大賀さんがきて頭下げた、なんてね。そりゃあサードパーティーからすると、頑張ろうと思うじゃないですか。だけどね、セガの場合は、トップがすごくワンマンだったから、いろんなところで仲が悪い(苦笑)。特にアーケードのほうでは、バチバチとライバルで戦ってた。そんなセガと、なんでうちがこっち(家庭用ゲーム)でサードパーティーになるんだって、まあ普通だったらなりますよね。

――セガはアーケードではNo.1だったとみなさん言いますが、それが逆にアダになったということですか。

佐藤 「唯我独尊」とは言わないけど、セガは自分たちで何でもできちゃう。だけど、RPGとかは当時エニックスの「ドラゴンクエスト」だったり、スクウェアの「ファイナルファンタジー」だったりが、あるとないとでは、全然ユーザーの受けは違う、というのがあったよね。

メガドライブで目指したもの 実現したかったこと

──1988年にはメガドライブが出ますが、当時メガドライブは設計段階でどういうものを作りたかったんですか?

佐藤 あの当時は、スプライトの同時表示数とBG(バックグラウンド。背景)機能をいかに充実させるか、というあたりから設計をスタートしました。この時のセガのアーケード基板にはSYSTEM(システム)16があったんですが、それをベースにして、CPUは68000にしたり、全体のグラフィックを家庭用ゲ ーム機に合うように修正・調整した、という感じですね。当時の私は、ハードに関しては、業務用も見ていたし、家庭用も見ていたということで、両方をやっていたので、こっち(業務用)の技術をこっち(家庭用)に持ってきたらいいな、みたいな、ある意味よく言えば「技術と情報の共有」というものがその根底にありました。

――メガドライブが出る前年の1987年にNEC ホームエレクトロニクスからPCエンジンが出ていましたが、これはどんなふうにご覧になっていましたか? アーケードゲームの人気作の「R-TYPE(アイレム・1987年)」があのクオリティで移植された、というのも印象的なハードでしたが、あれから何か、メガドライブの設計に影響した部分とかはありましたか?

佐藤 PCエンジン(本体)の時はあまり意識してなかったと思います。ですが、PCエンジンにはCD-ROM機がありましたよね(※1988年12月発売)。その対応はなんとかしないといけないな、というのはありました。この当時はまだカートリッジのゲームが主流でしたけど、ゆくゆくはやっぱりメモリの容量のことを考えると、500MBという大容量は非常に(魅力が)大きい。なので、メガドライブには、将来的にCD-ROMをくっつけられるように、横にスロットを用意して、将来に備えた、というのは(設計段階で)ありました。もちろん、メガドライブを出したこの時点(1988年10月)では、やっぱりコスト的に見合わない。実はそこにセガの家庭用ゲーム機ビジネスの弱みがあって。後年にプレイステーションをやっている久夛良木(健)君に言われたんですが「秀樹さんのところのハードって、全部よそのメーカーに部品を頼んで(発注してい)るんでしょ? 半導体にしてもCD-ROMにしても。そこに頼んで(仕入れて)買ってるということは、そのメーカーに利益が出てるということだよね。だけどうち(ソニー)は全部自前で工場を持ってる。それこそソニーの戦略上、必要だと思うことはプラマイゼロで工場を動かすし、場合によってはマイナスでもやるかもしれない。だから正面衝突して、ハードの勝負をしたら(コスト的に)勝てるわけないがから、もうハード事業はやめて、ソフトに専念した方がいいんじゃないの?」ってね。まあ、それはその後、ドリームキャストをやめて、ソフトだけで戦ったら、勝つことができたか?というと、そんな簡単な話でもなかったわけだけど。

──ところで、SG-1000(Ⅱ)、マークⅢ、マスターシステム(マークⅣ)ときて、コードネームでは「マークⅤ」と呼ばれていたハードの名前が、いきなり「メガドライブ」という名称になった経緯は?

佐藤 あれは社内公募だったみたいですね。いろんな部署から意見をもらって、100以上の候補から20個ほどに絞って、それを社内で回してさらに絞っていったと聞いています。当時はちょうど後楽園球場が東京ドームになったタイミング(1988年3月)だったので「ドーム〇〇」といった名前や、もちろんPCエンジンに似たような名前もありました。そこから最終的にメガドライブになったんです。ちなみに、本体のデザインはCDオーディオを意識したものからきていて、ブラックを基調にしているのもそこからです。あの当時は、ちょうどCDが普及し始めた頃だったの で、そういう流行のトレンドは取り入れたほうがいいだろう、と。あとは「16」の文字。当時は CPUが何ビットだからすごい!といった数字の戦いもかなりあったので、とにかく16ビットだからすごいんだ!というのを入れたかったというのもありました。ビット戦争の最中だったので目立つように金色で。実は、最初は16ではなくて「32」にしてもらっていたんですよ。最初の頃のモックとかは32って書いてあったんです。そうしたら法務などの部門から16にしなさいって言われて。それで16BITになったんです(笑)。

――メガドライブは初期段階からFDD (フロッピーディスクドライブ)などの周辺機器も公開されていましたが、当初から拡張路線みたいな感じで想定されていたんですか?

佐藤 最初からいろいろ構想としてはありましたよ。さっきのCD-ROMもそうでしたが、最初の単体のハード(メガドライブ)の中に(コスト的に)盛り込めない機能は、それを後から付けられるようにポートを用意しておこうと。私の頭の中には「通信」っていうのは最初の段階からあったので、後ろ側にはモデムがくっつくようにしていたりね。昔は電話回線でしたけど、あとでちゃんとサン電子とやってメガモデムを作りましたし。あと、メガドライブのFDD(フロッピーディスクドライブ)は、確か2インチのディスクドライブを付けるつもりだったと思うけど、当時はアーケード向けにSYSTEM(システム)24という基板があって、それがフロッピーディスクを使ってゲームを供給していたんです。だから、これを家庭用ゲーム機でもやってみよう、 というのがそもそもFDDを検討していた背景にありました。FD(フロッピーディスク)は、CD-ROMほどの容量はないけれど、それでも数MBちょっとは使えて、それでいて、作りや扱いも簡単で楽だし、コストも安い。当時はCD-ROMだと焼いたり(コピー)するのにも手間がかかったり(コピーに)失敗したりもしましたけど、フロッピーディスクなら、こなれた技術だから、データのデュプリケート(複製)も簡単でいいだろう、と考えたんですね。だけど、残念ながら、これ(SYSTEM24)はあんまり成功しなかったんですよ。それでメガドラのほうも、うやむやになって。モックアップを3台ほど作って検討も終了になりました。

──ちなみに、メガCDは発表された頃からフロントローディングでしたが、後年にはそれが廃された廉価版も出ています。最初の時に、わざわざ(コストの)高いフロントローディングにした理由というのは?

佐藤 やっぱりそのほうがかっこいいからね(笑)。 アイデアノートの段階ではメガドライブ「本体の上に乗せる」「本体の下に置く」「本体の横につける」の3パターンがありました。横はさすがに幅(置き場所)を取り過ぎるからよくないだろうということで、弁当箱の二段重ねみたいにメガドライブ本体の下に置く形になり、それによって必然的にフロントローディングになった、というのもあります。ただ、根本的な問題として、基礎設計段階では実はメガフロッピー(FDD)がすでにラインナップに入っていたので、これをどうするかというのはあったのですが、CD-ROMはそれ(FDDの計画)がなくなったことで形になっていくんですね。

一瞬でも任天堂に北米で勝てたことはメガドライブ最大の思い出

──メガドライブは約6年間(1988年~1994年)と長めのハードでしたが、この6年間はコンピューターの進化も激しかった時期だと思います。その間にカラーのハンディマシンのゲームギアを1990年に出し、メガモデムも1990年に出ています。パソコンとのコンパチ機のテラドライブは1991年に出て、メガCDは1991年に発売。そして廉価版のメガドライブ2、メガCD2が1993年に出て、最後はスーパー32X(1994年)…と、毎年のように新しい動きがありましたが、振り返ってみてメガドライブ時代の「一番の思い出」というと何が思い浮かびますか?

佐藤 やっぱり北米のメガドライブ(GENESIS) が任天堂に勝ったというあの瞬間ですね。あれはやはり大きな思い出です。勝てたのは「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のおかげなんですが、あの時は、SOAの担当者(アル・ニルセン)が「ソニック」にものすごく惚れ込んで、当時あったマーケティング費用を全部「ソニック」に投じたんですが、SOA(セガ・オブ・アメリカ)の社長だったトム・カリンスキーはそれを容認し、見事に的中したんですね。マリオとの比較CMも評判良かったですし。日本はそこまでいけませんでしたが、北米で一番になれたことは、本当に嬉しかったです。あとはゲームギアですが、開発した私らからすると、カラーで最先端を走ったつもりでしたが、まあ値段は高いわ(※19,800円)、電池(※単三電池6本を使用)はすぐなくなるわって、評判が悪かったんですが、先ほど言った「絶対値/相対値」でいくと、確かに一番売れていた(任天堂の)ゲームボーイはバカみたいに売れてましたけど、「絶対値で」いくと、ゲームギアも、まあまあ売れてるわけですよ(※全世界約1,000万台普及)。テレビチューナーパックを付けてテレビも見れるというのもあって、ヨーロッパでは結構ウケたみたいでしてね。でも、あとでいろいろ話を聞くと、やっぱり任天堂はすごいなとも思いました。たとえばどの店・どの地域で何台売れたとか、そういう販売データが全部集約されていて、次のマーケティングに活かす仕組みとかをちゃんと持っていたんですね、任天堂は。セガは北米で勝ったから、1,000名近い開発部隊を投入して次々にアメリカ向けにゲームを作りましたけど、結局ほとんどがダメでしたし、GENESISでセガユーザーがたくさん増えたということで、アメリカでネットワーク事業をスタートさせたりもしたんです。1994年にケーブルテレビと手を組んで始めた「セガチャンネル」がそれですが、当時アメリカで1000万台以上普及しているのなら(※最終的にはジェネシスは北米で 1691万台、欧米で929万台普及している。日本は358万台で、世界その他地域を含めメガドライブは3075万台を販売)、そのうちの10分の1が加入してくれたとして有料ユーザーが見込みで100万人はいると。月額課金15ドルなら、毎月1500万ドル、年間で1億8000万ドル(※約200億円)にはなるな、これはいいぞ!とか言いながら(ネットワーク事業を)始めたんですけど、そこまでのビジネス規模にはならなかったですね。遊ばれたゲームを調査したら、一番ダウンロードされたソフトは「フリッキー」でしたから(笑)。まあそんなものですよね。

──メガドライブでの苦い思い出は?

佐藤 正直、メガドライブで一番期待していたゲームが「テトリス」でした。セガがリリースしたアーケード版(1988年)があれだけヒットしていたので、家庭用(メガドライブ)でも絶対いけるだろうと思っていましたから。当時の人気は会社にいても肌で感じていて、 セガで昼休みの時間に、社員がみんな「テトリス」 の筐体に群がって遊ぶんですよ。わざわざ休み時間に自社のゲームを遊ぶなんてことは滅多になかったですから、面白さについては自信がありました。ですが、セガはいろいろと下手な部分があったんでしょうね。最終的には、アーケード版と家庭用ゲーム機版は別契約だという話になり、任天堂が家庭用ゲーム機の契約をしてしまい、それでセガはメガドライブ版を出せなくなってしまったんです。アーケード版の時に結んだ契約で押し切れるんじゃないかという意見もあったんですが、相手が任天堂ということで最後は及び腰になったんですね。裁判に関しては、のちのコイル係争(※個人発明家のジャン・コイル 氏による特許係争でセガは最終的に57億円を支払う形で敗訴)でも、セガは負けていますし…。この時は私もアメリカに(裁判所へも)行きましたが、もしも「裁判に強いセガ」だったら、また歴史は変わっていたかもしれませんね。

プレイステーションの性能を知ってからポリゴン機能を付け足したセガサターン

──セガサターンは1994年11月に発売されましたが、雑誌の方ではその1年くらい前に、初めてイメージ図みたいなものと、「サターン」という名前が出始めていたのですが、そもそもセガサターンの開発の着手はいつくらいから始まっていたのでしょう?

佐藤 新しいハードというのは、さすがに一朝一夕でできるわけではないですから、(セガサターンの企画開発は)発売の2年以上前からはやっていたと思います。実際にはメガCDが出た頃(1991年12月)には、もう企画自体は動き始めていたんじゃないかな。

――メガCDの頃ということは、当初からメディアもCD-ROMで?

佐藤 確かにセガサターンのソフトは、最終的にはCD-ROMになりましたけど、実は平行して「カートリッジ版」も検討していました。どちらかというと中山(隼雄)社長はカートリッジのほうを推してましたね。もちろん当時の流れを見たら、CD-ROMにいくのが容量的にも普通ですが、実際はまだCD-ROMのドライブのコストがかなり高かったということもあって、ソフトをカートリッジにして「本体価格を安く作る」というのも選択肢にはあったわけです。でも、最終的には中山さんも「今から出すならやはりCD-ROMだろう」という判断になりました。実際、ゲームの容量は、もはや4メガビットとかそういうレベルでは全然収まらなくない時代になってきていましたから、しかたないだろうって。ちなみに「サターン」っていうのは、開発コードネームがそのまま商品名になってしまったんですけど、作っているうちにね、開発や営業のメンバーに話していると、だんだんと、なじんでしまったんだよね。そこからまた別の名前の案で出してみたら、なんか違うな…ってなって。いいじゃないサターンで、みたいな感じでそのまま出てしまったんですよね。

――セガサターンで目指した方向性っていうのは、コンセプト的にはこんなハードにしようとか、最初はどこが出発点だったんですか? メガドライブでは、かなりいろいろな形の拡張をしてきましたが、セガサターンは2Dマシンでいこうとしたのか、それとも3Dマシンとしていこうとしたのか?

佐藤 実は最初、セガサターンは3DCG機能については「まったく」考えてなかったんですね。これは私のせいでもあるのですが、当時のセガのゲーム開発者は3Dに関しての知識が圧倒的に足りなかったんです。それまでずっとスプライトとBGの開発文化で育ってきていて、3DCGなんてものを実際にやっていたのは「バーチャ」シリーズの鈴木裕のAM2研くらいでして。私自身、それまでにアーケード向けにも、いくつかポリゴンのシステム(基板)を提案していたんですけど、それに手を挙げてくれたのは、彼(鈴木裕)だけだったんです。実際、他の開発者は全員今までのシステムで作ろうとしていたし、ポリゴン技術に関しては、家庭用部隊のプログラマーやデザイナーでノウハウを持った人間は、セガ全社を見回してもほとんどいなかったんです。で、あの当時の鈴木裕が何がすごかったかというと、彼は大学(※岡山大学)で数学をやっていて。3DCGというのは、電気系よりも数学が強くないとできないんですね。だから誰よりも先に3Dポリゴンのゲームを彼は作ることができたんです。そういう状況だったから、当時のセガの開発者にCGをやらせようとしたら、数学の素養というのかな、ジオメトリを最初から勉強しなくちゃいけなかったんです。それ以上にデザイナーもそうで。それまでのデザイナーは板っぺらにドットで絵描いて、バックグラウンドもドット絵で絵描いて…という作り方をしていたわけですが、いきなりそれがコンピューターグラフィックス(CG)になんてなるとね、そこもゼロから学んでいかないとならないわけです。私は当時のそうしたセガの開発チームの状況をざっと見て「これは(3Dをやるのは)無理だと思ってしまったんですね。だって、当時のセガの開発部署には1,000人以上の開発者がいたわけですから。セガサター ンは1994年に発売されますけど、ソフトの開発には、それより前、1993年、場合によっては1992年くらいから開発を始めなければならない。それを考えるとね、なまじそれまでのアセット(開発資産)がセガにはあったから、「これは無理だ」と、私は判断してしまったんです。ところが、プレイステーションはポリゴンに全面的に振ってきたんですね。

――1993年秋にPS-Xとしてプレイステーションのコンセプトが業界関係者にお披露目された時ですね。

佐藤 そう。ソニー陣営には「これまでの開発部門のノウハウが…」といったしがらみがまったくなかったので、思い切りポリゴンに舵を切ることができたんです。それを知った我々は「これは困ったぞ」と。それで、当初セガサターンのメインCPUはSH2が1つだったんですが、処理能力を上げるために2つ搭載することにしたんです。幸い(CPUの)SH2はカスケード接続することができた。CGの場合、膨大なジオメトリの計算をしなくちゃいけないから、とてもSH2が1個じゃ回らない。

──それでもう1個積もうと…。

佐藤 それで、グラフィックスエンジンの部分もちょこっと直して、擬似的な3Dが表現できるようにして、そこからいろいろと直して。(チップメーカーの)日立的なんかは、セガサターンが1台売れれば、2つのCPU(SH2)が売れることになったからすごく喜んでましたよね。こっち(セガサターン)は当初はスプライトが、はい4千個出ます、5千個出ます。バックグラウンドが4面あります、5面あります、バックグラウンド(背景)がぐるぐる回ります、というのをウリにしていたのに、最後の最後でいろいろ無理して3Dを詰め込んだんです。ところがね、根本的に欠落していたのが、オーサリングツールで。サターンは、CPUが2個あろうが3個あろうがね、頭の中でいろいろ考えて、それらを使っていくことができるようなのは、セガのごく一部の開発者だけで。これをサードパーティーに作れと言ってもね…まあ無理だよね。あとになってから、AM2研が突貫で用意したSGLがあったけど、今の時代から見たらSDK(開発者キット)なんて呼べる代物でもなかった。たぶんサードパーティーがサターンで何か絵を出そうとしたら、1週間ぐらいかかったんじゃないか、って思う。

セガサターン開発中にソニーとあった秘密の検討

――佐藤さんから見て、プレイステーションというハードはどう見ていましたか?

佐藤 やっぱりさすが久夛良木君だなと思ったよ。実はね、サターン、プレイステーションで、双方新ハードを検討していた時に、セガとソニーで一緒になんかやろうって話があったんですよ。

――それはソニーがプレイステーションを任天堂のスーパーファミコン用のCD-ROM機として作っていたのが破談した…といった有名なあの話の後にですか?

佐藤 任天堂と(ソニーのCD-ROM機の)契約破棄になった後だね。

――それはどういう経緯で?

佐藤 もともと(セガの親会社だったCSK会長の)大川(功)さんが(ソニー会長の)大賀さんをよく知ってて、それで(セガとソニーとで)技術者同士がいろいろ交流したんですよ。せっかくやるんだったら、(セガは)大鳥居で(ソニーは)品川だし地理的にも近い。目標は任天堂っていうことで、目的は一致しますよね、ということで。じゃあ「何か一緒にできないか?」ってなって。それこそ会長がトップ同士で何か模索しようということで、交流が始まったんです。こちら(セガ)としてみるとね、まあソニーと組んで何をできるんだったら…みたいな部分があったけれど、それぞれにフィロソフィー(哲学)みたいなものもあったから、それをどう折り合いつけるかってことだったんですよね。で、僕らのほうは、まあ馬鹿正直にうちのスペックはこうですって全部出して。

――それは開発中のサターンのスペックを?

佐藤 そうサターンの。ところが、やっぱり最後は折り合いがつかなかった。

――考え方が違った?

佐藤 さっきも言いましたけど、私はやっぱりセガのソフト開発部隊のことを考えると、一気にコンピューターグラフィックス(3DCG)にいくのはちょっと難しいという思いが(セガのほうとしては)すごく強くあったの。でも、先方(ソニーのプレイステーション)にしてみると、特に久夛良木君にしてみると、そんなの「関係ない」という思いだから、どうしてもこの両社ではうまく行かなかった。で、最終的にダメですと。うまくいきませんと。そういう話をしてね。セガの開発の人員の状況を見てもそれは無理だと。だけど、振り返って見ると、そこはなまじそういうこと(セガの開発現場のこと)を考えすぎた、忖度しすぎた…のかもしれないね。

――久夛良木さんとはその当時から接点があったんですね。

佐藤 今もありますよ。それ以来1年に2~3回飯食って。まあ、お互い大人だから、会社のことは抜きにして2人で飯を食うんだけど、さっき話したようにね「もう秀樹ちゃんとこのハードのビジネスモデルだと勝てるわけないんだからやめたら?」みたいなこととかを言われたりね、差し障りのないレベルで、意見交換したり。久夛良木君は実は私と同じ歳なんだよね。で、あの性格だからストレートにいろいろ言ってくる。面白いっちゃ面白いんだけど(笑)。

──セガサターンで一番思い出に残ってることは、佐藤さんとしてはいかがですか? 約4年続いたハードでしたが、逆にこうしておけばよかったとか、そんな思いはあったりしますか?

佐藤 思い出と言いますか、後悔しているのは アーケードのシステム基板「MODEL1(1993年)」をベースにやるという選択肢もあったんじゃないか、ということですね。さっきも言ったとおり、当時の(開発部隊の)内部事情を考えると、その選択はできなかったんですが、過去の(開発)資産をすべて捨てて、イチから始める…くらいの勢いがあってもよかった。そのくらいの勢いで3Dポリゴンにしてもよかったんじゃないか、というのはありますね。

大川さんは「待てばいいんじゃないのか」と言っていたが…

──さて、いよいよドリームキャストの話になりますが、これはいつぐらいから企画が始まったんですか? セガサターンが1996年の年末商戦がライバルに負けたあとの1997年くらいから、「KATANA(カタナ)」とか「ブラックベルト」といった新ハードの噂が出始めていましたが…。

佐藤 コードネームがそこで2つ出ましたけど、実はねドリームキャストはアメリカと日本の両方で別の企画が走ってたんだよね。グラフィックスエンジンのキーテクノロジー。これをどうするかで日米で意見が割れたの。

――日米2つで別の企画…。これはどうして2つ(の企画が)走ることになったんですか?

佐藤 アメリカのほうは、ベンチャーの3dfxをベースにした提案で、日本のほうはNECからPowerVRというアーキテクチャーの提案を受けていて、まずはそれでちゃんと動くのかどうか、日米両者の技術者がディスカッションしていたんです。議論自体は有意義だったんだけど、最後はマネジメントの視点から見ると、アメリカのほうは①コスト、②納期、それから③パフォーマンス(性能)。この3つのうち、優先順位が①のコストにいきがちだったんですね。コンシューマ製品(家庭用ゲーム機)というものは、当然コストは大事な要素だから。だけど、ライバル機も意識する必要もある中で、性能を上げると、コストは当然高くなる。そこでの(日米での)認識の違いはなかなか埋まらなくて、最後は両者でプレゼンをして「最終決戦」ということになっていったんです。個人的には、こうしたハードは、その後の拡張性やアップデートも見据えた、ある程度長いロードマップ的な視点も必要だと思っていたのですが、アメリカのベンチャーのチップだと、それが不安だ…というのもあって。日本側は日立、NEC、YAMAHA(ヤマハ)といった日本企業と連携を取って、数年先の半導体の進化も見越した仕組み作りを想定して提案したんですね。もしもハード(ドリームキャスト)が成功した時には、10年くらいの年月の中でチップの効率化を上げて、コストを下げられるような設計にしておかなきゃいけない。で、日本のそれぞれの会社は、日立はサターンからずっと付き合っていて、SHシリーズでは一時世界一になりましたぐらいの実績も(日立には)あったし、NECは画像絡みを何か持ちたいということで、彼らはビデオロジックに投資もしてから、じゃあ一緒にやろうと。で、ヤマハはもちろんメガドライブなんかも一緒にやってきていて、ある意味気心の知れている仲間だし、いろいろ対応もしてくれる。そういう一種の「共同体」として、ハードはやっていかないとダメですよ。新興で出てきた(アメリカの)ベンチャー企業だと、そういう対応は難しいですよ、私らは日本に冠たるそういう人たちと付き合っていくべきですよと。そんなことを最終プレゼンで話したんですね。

――そのプレゼンの結果、佐藤さんのものが採用に?

佐藤 それが大川(功)さんにどう響いたのかはわからないけど、「佐藤はこれまでにいろいろ失敗もしてきてるから、少しは勉強してるだろう」って言われて、私らの提案が採用されたんですね。プレゼンした後は、8~9割は負けたな…と思っていたんですが、大川さんの最終判断で大逆転採用されたんです。だけど、問題はモデムでした。モデムを積むのは大川さんの意向で「絶対」だったけど、大川さんは「(ドリームキャストを)なんでそんな焦って出そうとするんだ。もっと待てばいいじゃないか」って言ってたのですが、ハードを販売する営業現場からは「ゲーム機は年末じゃないと絶対売れないから」という強い要請があって、1998年の年末に発売日が決まったんです。そこから逆算して、すべての準備をしていったわけですね。でも、フタを開けてみたら肝心のネットワークゲームが全然揃いませんでしたよね、やはり。一番力入れて開発してくれたのがソニックチームの「ファンタシースターオンライン(2000年12月)」だったと思うけど、ネットワークに関しては開発者の誰も作ったこともな かったから、後回しになってしまった、という感じでしたよね。開発現場としても急に「ネットワークゲームを作れ!」なんて言われても…という気持ちもあったと思います。ドリームキャストは大川さんが何百億円も投じて、なんとかインフラを整えてくれましたが、そのネットワーク機能をゲームでどう活かしていくのか? そういったビジョンをうまく描くことができなかった気がします。

――ドリームキャスト発売(1998年11月)から半年経たない段階の1999年3月に「プレイステーションミーティング」が開催され、プレイステーション2を1年後(2000年3月)に出しますと、発表されました。この時、佐藤さんはプレイステーション2をどのように、ご覧になっていましたか?

佐藤 うまいなあと思ったよ。当時人気だったDVDがかかります(再生できます)みたいなあたりは特にね。あっちはDVDも再生できるというので攻めてきて、セガはネットワークを主でいくことを進めていた…。だけど、ソフトのほうはあいもかわらずネットワークゲームが出てこない…。ここの差は、やっぱり大きかったよね。通信を使った実機同士の対戦は、アーケードゲームでノウハウはあったんだけど、モデムを使った通信対戦が、結局メガドライブからずっとやっていたにもかかわらず、ノウハウがほとんど溜まっていな状態だったし、ゲームそのものが今後どうあるべきかとかいった「ビジョン」の部分も足りてなかったように思います。ネットワークを使うということは「距離を超越することなんだ」と。そういうイメージで、新しいゲームの世界みたいなのが何かできてくるんだ、というね。そういうビジョンが足りなかった。だから、ネットについては最終的には、ハードウェアの話しかしてこなかった気がするよね。

大川さんはハードウェアはあくまで「目的」ではなくて「手段」だった

──最終的にドリームキャストは登場から、わずか2年ちょっとの2001年の1月24日にまずは日経新聞からハード撤退の報道があり、1月31日に正式な記者会見をされているわけなんですが、佐藤さんのこの時の心境というのは、どんな感じだったのでしょう?

佐藤 まあ、正直言って「年貢の納め時だな…」という気持ちがありました。社内からもコンシューマ(家庭用ゲーム)が足引っ張ってると言われ、ハードをやめてソフトだけやってれば儲かるんだみたいな主張も出てきていたしね。実はハード撤退を表明する前年の2000年11月(15日)にセガは新経営方針説明会をしているんですが、そこで「プラットフォームホルダーからアーキテクチャホルダーになります」と言ってるんです。遠回しな表現でしたが、この段階で、実はもうハードの撤退は決まっていたんです。ただ、年末商戦はまだドリームキャストを売らなければならなかったし、かといって(もう決まっていたハードをやめるということを)何も言わないのは後々問題になる、というので、こんなわけのわからない表現でこの場を乗り切っていたんです。そして、その年末商戦も期待を下回る結果になったのを見届けて、年明けに正式に撤退を発表したんですね。

──撤退は大川さん自身のご意志だった?

佐藤 大川さんはハードウェアに執着ないのよ。 大川さんにとっては、ハードウェアなんてものは、あくまでも手段であって、目的じゃないの。 「ネットワークの仕組みを作る」のが彼の目的であって、その手段としてドリームキャストというハードがあっただけなんですね。たとえばドリームキャストの周辺機器としてドリームアイというハードを出したけど、こういうネットで写真を送れるカメラがあって、離れた所のおじいちゃんおばあちゃんにメールで孫の写真を送れる、みたいなね。今で言うスマホの世界とまったく一緒で、ああいう世界を大川さんは具現化したかったわけです。その「手段」としてドリームキャストというものがあったんですよね。

やれることはやり切った感じがあったセガの家庭用ゲーム機

――セガの家庭用ゲーム機というものを振り返るといかがですか?

佐藤 SC-3000から始まって、当時は(先述の) 駒井さんと私ともう1人。たったの3人でコンシューマビジネス立ち上げてきて。そしてメガドライブの一番勢いがあった時には、一時期セガの売上も4700億円ぐらいまでいったんじゃないかな。しかもそのうちの半分がコンシューマ(家庭用ゲーム機)だったわけで。もうセガは一兆円企業になるんだみたいな勢いで、それこそ何百人っていう海外の支社がアメリカ(SOA)に もヨーロッパ(SOE)にもできた。そんな時代を経て、いろんな手を打ってきたけれど、最後はドリームキャストで終わった。やり切った感はありますよ。

──仕事として印象に残っているハードは?

佐藤 思い出という意味ではメガドライブだけど、仕事で印象に残っているのはドリームキャストですね。半導体のプレゼンで負けていたら会社を辞める気でいたほど本気でやってましたから。開発環境についても、開発者からはほとんど不満も出ず、とても作りやすいハードに仕上げることもできましたし。実際ハード撤退後に、他社のハードをやった人間からは、ドリームキャストがいかに作りやすくてスペック的にも高い、いいハードだったかわかりました、なんて言われましたから。そういう意味でも、大川さんが言っていたように、そんなに焦らずにもう1年待ってから出していたほうが、ネットワーク環境やインフラも、世の中でちゃんと整ってきてたはずだから。そうしていたら、実はまた違った結果があった…のかもしれませんね。

――もしも「あの時」にセガがハード事業を撤退していないで、20年経った今も家庭用ハードを出していたとしたら、どんなものを出していたと思いますか?

佐藤 これはもうネットワークベースのハードだろうね。物理的なもの=ハードではなくなっているかもしれません。ネットワーク上のプラットフォームだったりクラウドだったり、そういった技術前提かもしれないですね。テレビゲームというものは、人とのつながりの中で勝ったから嬉しいとか、負けたから悔しいとか、そのつながり方にこそ面白さがあるわけで。 昔のゲームセンターとかとの連動の先には、もっと実用的な形でつながっていくとかいった可能性があったかもしれませんね。相手が特定の人であれ不特定の人であれ、知ってる人であれ、知らない人であれ、そういう人とのつながりをネットワーク技術と絡めて、もっと新しくて楽しい「遊びの空間」みたいなものにする。セガならそんな新しい何かをやっていたんじゃないかな、と思います。スマホではできない、プラットフォームじゃなきゃできないようなね、何かすごいレベルのものが見れたかもしれませんね。

──ありがとうございました。最後に、セガファンに向けてひと言、お願いいたします。

佐藤 ファンの皆様には本当に感謝しています。 業務用も含めて、セガのハードウェアやソフトウェアに対して、多大なるご支援いただき本当にありがとうございました。みなさんのおかげで、私自身とても楽しい数十年でした。 (2021年5月6日・鹿島田にて収録)

最後までお読みいただきまして大変ありがとうございました!

『Beep21』では、佐藤秀樹氏のインタビューへ、読者のみなさんからのご質問やメッセージなど募集しております。みなさんからの感想や質問など、ぜひお待ちしています。

また、この記事が楽しめた!

という人は左下の「スキ」を押していってくださいね!

どうぞよろしくお願いいたします。

みなさんからの感想コーナー

佐藤秀樹さんのインタビュー、読み応えあり。オススメ。

— フミノシン (@fuminoshin53) December 24, 2021

そして、読めば読むほど任天堂の抜け目のない凄さが滲み出て悔しい。こんなにも、セガは勝てる要素が無かったのか、と。

サードパーティになった今となっては、苦い思い出や笑い話で昇華するしかない。豪快な佐藤さんに救われる想い。#Beep21 https://t.co/aNVoKaQk9Y

セガハード撤退までの歴史を振り返る、とても良い記事。

— 尊い8ビット/ SEGAハードを選んでしまった人のそういう人生 (@8bitdayone) December 24, 2021

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/GLVRbcCv5g

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/wA20IcbhPh

— motekin☆UP DATE (@motekin) December 24, 2021

メガドラ~ドリキャスまでの当時のことを色々思い出し、感慨深い。

#Beep21 の元セガのハード開発者でありその後セガの社長も務めた佐藤秀樹さんのインタビュー記事を読了

— 夜空ノ月@C102日曜日西”の”32b (@tomokun0503) December 25, 2021

転生したら佐藤秀樹氏だった件とか夢想してしまうね

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/1QasgZ8gjb

記事の「セガサターン開発中にソニーとあった秘密の検討」は当時サターン派だった自分にとって素晴らしい記事。陸軍にいた爺さんが第二次大戦本たくさん買って読んでましたが、その心境が少しわかったような気がします。ありがとうございます。#Beep21 @Beep2021 #notehttps://t.co/HqkVtnMsZM

— DrM (@MOTAVIAN) December 27, 2021

すっかり半沢脳に!

— 深海四畳半 (@aMwutOwlbygyaSv) December 29, 2021

企業ドラマとして脳内上映されてます。ソニー 久夛良木氏と年に数回サシで飲む!の場面は勝手に屋形船舞台にしちゃいました https://t.co/b1VXgcEuNu

佐藤さんのインタビュー完全版、拝読しました。

— zen_nif (@zen_nif) December 31, 2021

ヒストリアや開発秘史を買った方々にも是非読んで欲しい内容です

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/O6lb9oc141

佐藤さんのインタビュー記事も読了。あの時代にセガハードでゲームを楽しんでいた人には一読の価値があると思う。そうでない人にもNCAA

— MDBBSの残党 (@MDBBSRemnants) January 1, 2022

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/V7MVPh7fKL

開発には色んな事情があったんですね。ハードの情報に一喜一憂していたころが懐かしい。沢山の楽しい思い出をありがとう。

— ZERO_U (@zero_u) January 2, 2022

セガハードの父・佐藤秀樹 特別インタビュー『セガハードヒストリア』コンプリート版|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/BnGu0he48d

ここから先は

『Beep21』メガドライブミニ2臨時増刊号

伝説のゲーム誌『Beep』が2021年に21世紀仕様になって帰ってきた! 『Beep21』は他では読めない独自取材記事と当時の関係者による…

『Beep21』2023年間購読版

伝説のゲーム誌『Beep』が2021年に21世紀仕様になって帰ってきた! 『Beep21』は他では読めない独自取材記事と当時の関係者による…

『Beep21』創刊2号

伝説のゲーム誌『Beep』が2021年に21世紀仕様になって帰ってきた! 奇跡の復活から3ヵ月。 『Beep21』創刊2号が発売されました…

『Beep21』創刊3号

伝説のゲーム誌『Beep』が2021年に21世紀仕様になって帰ってきた! 満を持して『Beep21』創刊3号が発売されました! 創刊1号が…

『Beep21』 2023年7月〜9月クオーターパック

『Beep21』の2023年7月〜9月に掲載された3ヵ月分の記事を全部読める「お手軽な」パック。この期間に掲載された特定の記事が読みたい!…

『Beep21』 2023年4月〜6月クオーターパック

『Beep21』の2023年4月〜6月に掲載された3ヵ月分の記事を全部読める「お手軽な」パック。この期間に掲載された特定の記事が読みたい!…

『Beep21』 2023年1月〜3月クオーターパック

『Beep21』の2023年1月〜3月に掲載された3ヵ月分の記事を全部読める「お手軽な」パック。この期間に掲載された特定の記事が読みたい!…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?