明日すぐに実践できる!アクティブラーニング【意見交換編】

はじめに

こちらの記事では、日本語教師のためのクラス授業アイデアを紹介します。

学習者が主体となって能動的に活動する、協働学習のためのアクティビティ、難しそうに聞こえますが、これを読めば明日からすぐに実践できます!

今回は意見交換、ディスカッション編です!

こちらでご紹介している自作の教材(PowerPoint)は、👇コチラ👇からお求めいただけます。

「日本語教師って一体…?」という方は👇コチラ👇

💡想定している授業形態と日本語レベル

【想定授業形態】対面・オンライン(Zoom)

【想定日本語レベル】初級後半・中級

※ここでは、初級をN4~5相当、中級をN2~3相当、中上級をN1~2相当とします。

💡「話す力」はどうすれば伸びる?

学習者の話す力を伸ばすためにはどのような練習・活動をすればよいのでしょうか。

そもそも、「話す力が足りない学習者」って、どんな人でしょうか。

「学習者に必要な話す力」って、具体的にはどういうことなのでしょうか。

授業の流れを考える前に、まずはその点について考えてみたいと思います。

「話せない学習者」に足りないものって?

学習者に必要な練習・活動を考えるためには、まず、学習者に足りないものを知る必要があると思います。

話すのが苦手な学習者には、一体何が足りないのでしょうか。

話せない原因は色々あると思いますが、今回はこの3点について考えてみたいと思います。

1.その話題に関する知識・関心

2.積極性、間違いを恐れない力

3.論理的思考、聞き手の立場になって考える力

1.その話題に関する知識・関心

日本語の語彙・表現を知らなければ日本語で話すことはできない、というのはごく当たり前のことですが、話題によって話せたり話せなかったり、ということもあります。

これは極端な例ですが、

「好きな漫画は?」

「仕事は何してるの?」

など、好きなものや普段していることについては話せても、

「日本の経済対策についてどう思う?」

「成人年齢の引き下げについてどう思う?」

などの社会的な話題については、それについて考えたことがなかったり、内容が分かっていなければ、いくら言葉の意味が理解できていても、考えを述べることはできません。

日本語教師は、学習者が話せないのは語学力の問題か、その話題に関する知識・関心の有無の問題かを考える必要があります。

2.積極性、間違いを恐れない力

たくさんの語彙・表現を知っていて、その話題に関する知識・関心があっても話せない、という学習者もいます。

もしかしたら、性格の問題かもしれません。

日本語母語話者でも、積極的で話し好きな人と、消極的で話すのが苦手な人がいますが、学習者も同じです。

また、日本語学習者の場合は、

「間違えるのがこわい」

「間違えて笑われるのがこわい」

という人もいます。

3.論理的思考、聞き手の立場になって考える力

多少発音や文法を間違えていても気にせず、とにかくたくさん話す、教師が止めるまで話す、でも他の学習者には内容があまり伝わらない、という学習者もいます。

発音や文法を間違えすぎている可能性ももちろんありますが、聞き手のことを考え、分かりやすく順序立てて話す力が足りないのかもしれません。

これは、語学力や日本語の知識量とは必ずしも比例しません。

日本語母語話者でも、「結局何が言いたいの・・・?」という人、いませんか?

(とか言って私もあまり自信がありません)

相手に分かりやすく伝えるのが上手な人、説明が上手な人は、相手と自分の知識・前提に差異はないかを考え、その差異を埋めた上で、相手にとって身近な例や実例を挙げながら、理由・根拠とともに事実や意見を述べることができます。

これをする癖をつけるためには、まず、相手と自分の知識や前提条件、価値観が違うことを知る必要があります。

「そんなのみんな知っているのでは?」と思われるかもしれませんが、意外に皆さん知らないのです。

学習者に限らず、新任の先生もそうだったりしますが、人は大抵「自身の感覚が普通であり世の中の常識である」と信じて疑いません。

相手と自分の知識や前提条件、価値観は違うということ。

頭では分かっていても、それを踏まえて行動したり発言するのはとても難しいのです。

そういう私も、未だに学習者の言動に驚かされるので、まだまだです。

主人にも、「今の話全然分かんなかった。もっかい説明して?」としょっちゅう言われます。😭

💡実際の授業の流れ

以前、1回3時間×週5回の初中級~中級クラス(オンライン授業)で実際に行っていた内容を基に、活動の例をご紹介したいと思います。

そのクラスでは、「漢字」「語彙」「文法」「聴解」「読解」といった内容にプラスして、「意見交換」の時間を毎日20~30分設けていたのですが、初めは積極的に話す学習者が少なく、あまり盛り上がりませんでした。

話してくれる学習者は数名、その数名も2~3文話しておしまい。といった感じでした。

それが、次のような活動を何度かしているうちに、教師が放っておいても自分たちでどんどん意見を交換して話を発展させていくようになりました。

学習者に楽しく日本語を話してほしい!

学習者には、「教師が指示したから」「授業だから」ではなく、「『他の人に伝えたいから』『他の人の考えに興味があるから』話したい!」と思ってもらえるよう、まずは学習者が興味のありそうな話題から始め、日本語で意見を交換することに慣れてもらうことにしました。

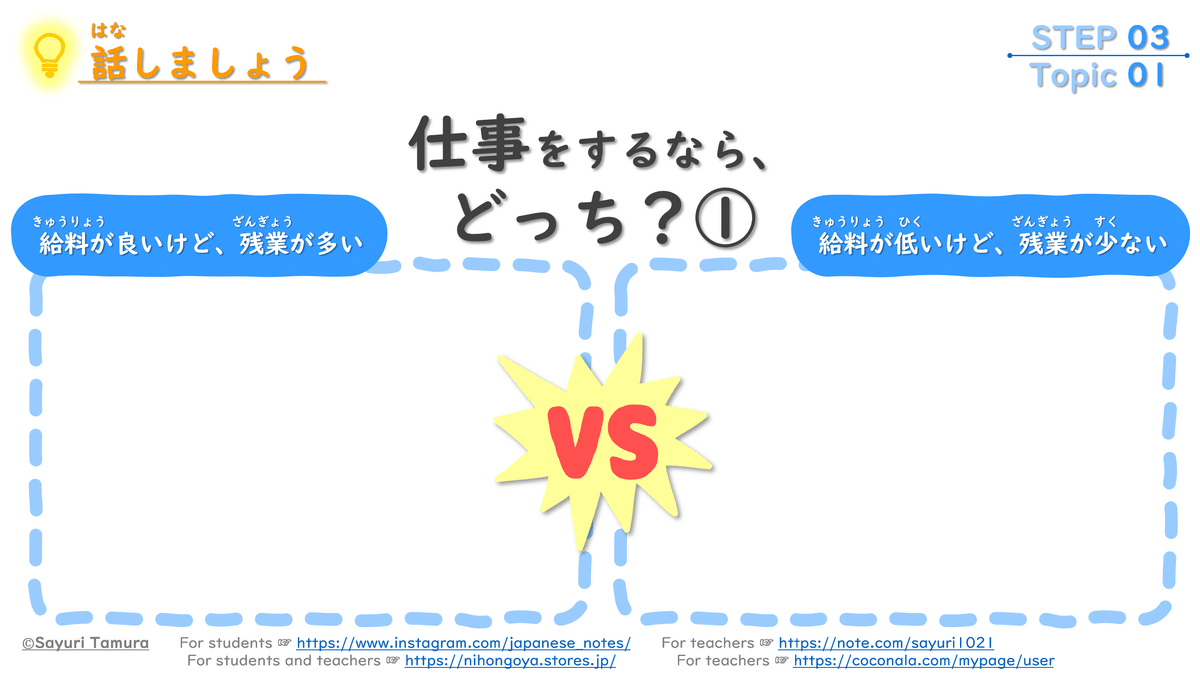

Zoomを使ったオンライン授業だったので、このようなスライドを用意し、どちらかに自分の名前を書き込んだうえで理由を話してもらいました。

ちなみに、名前の書きこみ方が分からない学習者もいたので、このような画面を見せ、操作を確認してから活動に入りました。

対面の場合は、教室を2つに分け、椅子を持たせて「Aが良いと思う人は左、Bが良いと思う人は右に座ってください」と、意見の対立する学習者を向かい合って座らせても楽しいです。

2択の質問をしたのも理由があります。

「●●についてどう思う?」とざっくり聞かれるよりも、「●●と▲▲、どっちが良い?」と聞かれたほうが答えやすく、理由や根拠も話しやすいからです。

「理由は?」って言われても・・・

さて、突然「デートするならどっちがいい?」「どうして?理由は?」なんて言っても、当然うまく話せません。

「う~ん・・・映画を見るのは楽しいから・・・?」

「水族館は魚がかわいいから・・・?」

なんて感じで1~3文で終わってしまいます。

ですので、次はこのような活動をします。

そして、このスライドに書き込んでもらいます。

Zoomを使ったオンライン授業の場合は、ブレークアウトルームで少人数に分かれて話し合い→クラスで共有、という流れにしても、人数や時間によっては最初からクラス全体で話してもいいと思います。

話した内容は学習者自身に画面に書きこんでもらいます。

対面授業の場合も同様です。

話した内容は学習者自身にホワイトボードに書いてもらいます。

それぞれのメリット・デメリットを考える中で、2つの選択肢の違いを改めて考えたり、他の学習者の発言を聞くことで新しい語彙・表現を確認したりできます。

教師が予め必要な語彙・表現を提示するのではなく、活動の中で出てきたものを学習者同士で説明し合って確認します。

学習者の中から進行役を決めて進めてもらい、教師はあくまでもファシリテーターとして時間や発話量のコントロールを行うと、学習者が主体となって協働的に学習でき、より効果的です。

もう一度挑戦!

そして、メリット・デメリットについて話し合った後は、もう一度初めの画面に戻り、改めて意見交換に挑戦します。

メリット・デメリットを考えたことで、一回目に比べて長く話すことができるようになります。

また、一回目に比べて説得力のある話し方をできるようになる学習者もいます。

先ほど、「対面の場合は、教室を2つに分けて意見の対立する学習者を向かい合って座らせても楽しい」というお話をしましたが、他の人の意見を聞いて考えが変わった場合はそちら側に移動するということをさせるとさらに盛り上がります。

少しずつ続けて少しずつ成長!

毎回少しずつ時間を取って色々な話題について話し合うことで、少しずつ長く、そして順序立てて話すことができるようになります。

こちらは他の質問例です。

何度も同じ活動を続けることで、初めはぎこちなかった学習者による進行も、交代しながら挑戦していくうちにうまくなっていきます。

学習者が進行し、学習者同士質問し合い、説明し合い、話し合い、学び合い、学習者も、教師自身も、学習者主体の授業に慣れていきます。

慣れてくれば、わざわざメリットとデメリットを考える時間を取る必要もなくなり、学習者が議題を考えたり、2択ではない質問にしたり、日常的な話題から社会的・抽象的な話題に挑戦したり、どんどんレベルアップしていくことも可能です。

さいごに

今回は会話の授業、特に意見交換、ディスカッションの授業についてご紹介しました。

今回ご紹介した自作の教材(PowerPoint)は、👇コチラ👇からお求めいただけます。

もっと詳しく聞きたい!という方は👇コチラ👇

最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?