【エッセイ】二度と戻れない深夜特急

Twitterのタイムラインに流れてきたAudibleのPR。

【斎藤工・沢木耕太郎・深夜特急・朗読】

私の心の脆い部分を刺激するにはこのキーワードだけで十分だった。

私にとって「深夜特急」は二度と戻れない青春の旅そのものだった。

私の頭の中を井上陽水の「積み荷のない船」が流れた。

張り裂けそうだ。切ない。だが、切ないなんて言葉では収まらい。なんて表現したらいいのだろう。

当時と全く同じ胸の奥の奥のずっと奥に長い腕が伸びてきてギュッと握って締め付ける。そんな感覚に陥った。

この歌をはじめて聴いた時から、変わらず私には思い浮かぶ景色があった。

その景色には決まった色があり、その色は決して変わることはなかった。

どんな景色かは書かない。

もし、この歌で思い浮かんだ景色がどんなものだったのかを話し合える時がきたらその相手と語り合いたい。だからここではその景色は書かない。

私にとって「深夜特急」とはそれまでに特別な作品なのだ。

高校生の頃、私に映画や本や様々な芸術の面白さを教えてくれた人がいた。その人はバイト先のパートのおばさま(以下Aさんとする)だった。

私とAさんはバイトが終わると店の勝手口で何時間も立ち話をしていた。

ナンシー関さんを教えたくれたのも、ヒッチコックの映画を教えてくれたのも、アガサ・クリスティや刑事コロンボ、夏目漱石や宮部みゆきの魅力を教えてくれたのもAさんだった。

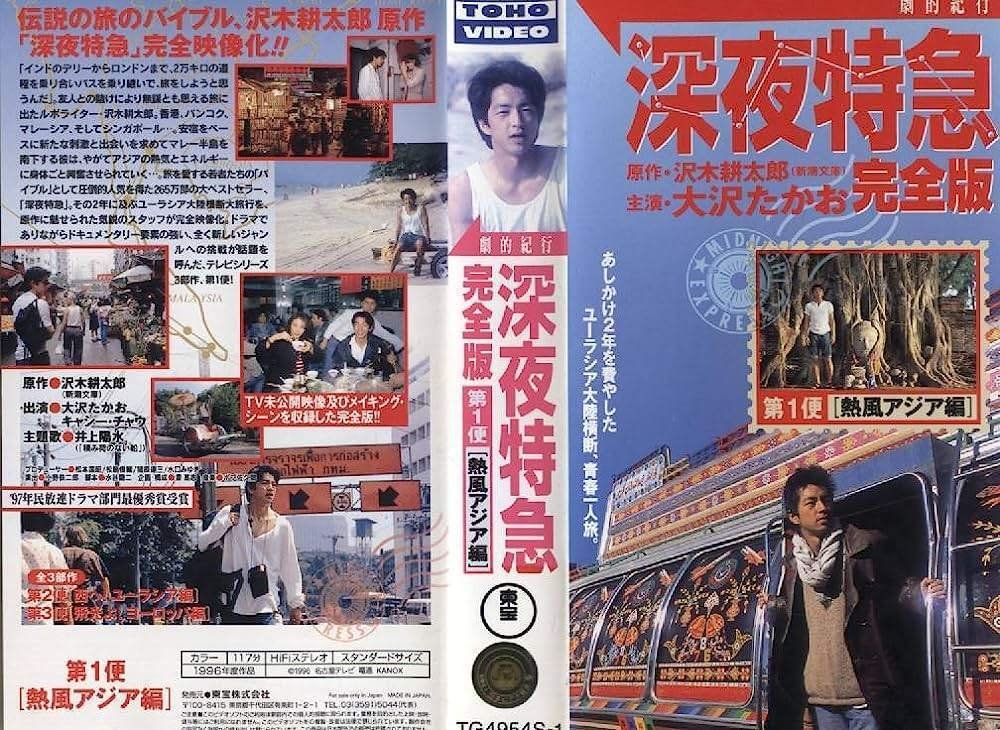

ある日、Aさんからこれは面白いからと紙袋いっぱいのVHSを渡された。

そこにあったのがテレビドラマの「深夜特急」だった。

大沢たかお主演のドラマ「深夜特急」は台本があるのだがどこか作り込まれていないドキュメンタリー部分も垣間見えてとても不思議な世界観だった。

当時の私は26歳の大人が100万円ちょっとを資金に一人で放浪するいわゆる「自分探し」の一人旅を追体験しつつもどこか夢物語として実感なく眺めていた。

なぜ、そこまでして西を目指すのかがわからなかった。

ただ、日本での主人公、大沢たかお演じる沢木耕太郎は常に悩みの中にいて例え大人であろうと当時の高校生だった私同様、多少異なるにせよ葛藤を抱いてることには共感できた。

大人になっても変わらず苦しいんだ…。

実感はないが漠然とこの世に生まれてきた不条理に立ち尽くしていた。

私は次第に大沢たかおと自分を重ねていた。

サンセット。夕日が沈むのを見つめる大沢たかおの背中。

旅の序盤のまだ頼りなく不安が大半を占める青年の背中に、井上陽水の歌う「積み荷のない船」

私の心に焼きつけられた。

今でもこの歌を聴くと反射的にあの頃のあの自分に戻ってしまう。

青春に年齢は関係ないと耳にする。

その意味も汲み取らないわけではないが、二度と味わえない青春がある。

「深夜特急」の大沢たかおそのものがその青春に置き換えられた。

私には別にたどり着かなくてもいい自由気ままな一人旅にこそ意味があると思った。

一人旅も年齢関係なくすることはできるが、この「深夜特急」の年齢でないと成立しない旅の重さがある。

私はビデオを全3巻を夢中で観た。

旅慣れしてどこか逞しくなっていく大沢たかお。

決まって流れる「積み荷のない船」

小説を読まずにドラマから存在を知った「深夜特急」

高校生の目に写った大人の放浪一人旅。

そして、時は流れ、斎藤工の朗読で「深夜特急」が再び世に出ている。

言いしれぬ焦燥感にかられた。

私には大沢たかおが「深夜特急」そのものだったが、斎藤工は全く違和感なくすっと入り込んできた。これがとても不思議だった。

きっと斎藤工と大沢たかおに何かしら私の中で通ずるものを嗅ぎ分けていたのだろう。

その何かはひとつではない。それは確信している。

声質でも雰囲気でもそれらは当てはまるし、それ以外の何かであることも間違いない。

「深夜特急」だけでなく、大沢たかおは「ジェットストリーム」で長年ラジオでも世界を旅してきた。それを私は聴いていた。

大沢たかおは私の「旅」そのものであった。

もし今、改めてあのドラマ「深夜特急」を観ても思い返せない感情があるだろう。

心の脆い部分をつつかれてもあんなに震えることはない。

斎藤工の朗読で「深夜特急」を追体験してみたら…。

今の私でも新しい「積み荷のない船」の風景に出会えるだろうか。

きっとあの景色と色は永遠に変わらないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?