対談型書評企画『「砲兵」から見た世界大戦』を読み倒す。

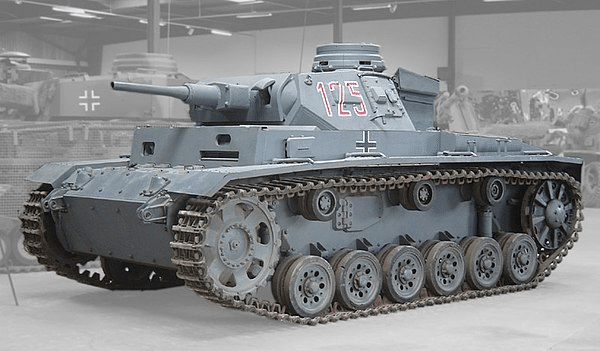

さて皆さま、突撃砲をご存知だろうか。

そう、ドイツ軍の三号突撃砲などの歩兵支援車両です。

では、戦車と突撃砲に実質的な違いがないのはご存じだろうか。

本日はそういった議論を展開する本を紹介します。

どうもミリタリーサークル

『徒華新書』です。

本日のミリしら(ミリタリー実は知らない話)です。

@adabanasinsyo

本日はいつもと違って、久保・北条の合作です。

@adabana_kubo @adabana_gakuto

本日は『「砲兵」から見た世界大戦』についての対談形式の書評です。

めんどくさいミリオタ二人が喧嘩しながら、語り合いました。

本日のお品書きです。

登場人物紹介

久保智樹。

徒華新書主催。

北条が事務仕事しないので今は何でも屋さん。

北条岳人。

徒華新書メカミリ担当。

ドイツ戦車大好きオジ。ドイツ砲兵も好き。

自分語りーー飛ばしていいよ

久保:

なんかオープニング取りたいんで適当にしゃべります。

どうしましょうかね・・・

僕から見た北条閣下についてでも話しますね。

元々知り合ったのが砲兵の話だったじゃないですか。

ドイツ軍のロケット推進砲弾の話をしている変わった人ってのが第一印象ですね。この人戦車のこと調べているのに砲兵が好きで訳が分からないなと。ただ調べると永遠に調べる人なので言ってることは当てになるなというのが僕の中の北条閣下の印象かなと。

どうですか北条閣下から見た僕って。

北条:

なんだろうね。専門がないと言っている割には、その専門って普通の人が打ち勝てないレベルのものを持っていて、それで専門じゃないと言っているのは能ある鷹はなんとやらって感じ。

久保:

いやまぁ、マルチラウンダーになりたいんですよね。要は僕ってミリオタとして掘りたいものが結局見つかってないというか。

北条閣下って分かりやすいんですよ。やりたいものを見つけたら絶対に何が何でもやってやるってタイプだと思っていて。

けど僕ってちょっと違うかなと思ってて。僕はむしろお話として人に話せたら面白いことを見つけたら満足しちゃうんですよね。

分かるくないですか。僕の記事を見ててもストーリーラインが良ければいいとなっちゃんうですよね。

それと比べて北条閣下の記事ってストーリーラインがある上で深さがあるじゃないですか。深度でいうと僕は一本一本で北条閣下ほどの深さはないんですよね。

僕は何でも調理できる町の洋食屋さんになりたいんですよ。

北条閣下はうまいのラーメン屋さんなんですよね。ラーメンなら天下一品の人だと思ってるんですよ。

そんな感じじゃないですかお互い。

まぁ我々はこんな感じの人です。

『「砲兵」から見た世界大戦』ーー第一印象

今回扱う本の印象を語る前に公式の紹介文を載せておきます。

■真の主役は戦車でなく、砲兵だった!?

気鋭の戦史研究家が、新視点から描いた画期的な陸戦論!

世界大戦というと、戦車や戦闘機、またそれを用いた電撃戦などが有名です。

しかし、二つの大戦の勝敗を決定づけたのはそれら花形兵器ではなく、地味な存在の砲兵でした。

砲兵戦術の視点から、二つの大戦で、戦い方がどのように変わっていったかを解説していきます。

陸戦戦術の流れが分かり、その中で“変わらなかった戦術の本質が何だったのか"も見えてくるはずです。

■内容の抜粋

●砲兵戦術の進化で大戦は動いた

第一次世界大戦のカンブレの戦いでは、戦車が初めて大量投入され、部分的に塹壕線を打ち破りました。

そのため、戦車の集中投入による突破作戦の可能性を拓いた戦闘として有名です。

しかしこれまでイギリス軍が一的に陣地を占領しても、すぐに後方のドイツ軍の逆襲により奪い返されていました。

カンブレの戦いで占領した陣地を奪い返されなかったのは、イギリス軍砲兵が縦深制圧を行いドイツ軍に反撃を許さなかったためでした。

●「機動戦」vs.「火力主義」

機動戦というとドイツの電撃戦が有名ですが、当時、各国が「機動戦」理論を研究し、採用していました。

しかし実際に大戦が始まると、スマートな「機動戦」は打ち棄てられ、陰惨な「火力主義」へと回帰していきました。

●戦車は、ほぼ戦車以外に撃破された!?

いかに装甲と機動性をもつ戦車も、単独で動けばすぐに砲兵の餌食となる脆弱な存在であり、「火力の一部」にしか過ぎません。

撃破された戦車は8〜9割が戦車以外によるものでした(北アフリカ戦線を除く)。

敵戦車を撃破するのは、戦車の役割ではなく、砲兵の役割でした。

ティーガー戦車とM4シャーマン戦車でどちらが強いかという問題は、さほど大きな意味をもたなかったのです。

久保:

で本題です。

『「砲兵」から見た世界大戦』。これ何で知りました?

古峰文三北条:

Twitterだかアキバの書泉か、あるいはえすだぶさんがツイートしてたのか?それでへーと思って買って。

久保:

僕はTwitterで見て、この前一緒に本屋行ったときにあったのでよかったよかったいいタイミングと思って買いました。元々古峰文三先生の大ファンなのもありましたし。

久保:

で本題ですが、第一印象どうでした?

北条:

頷けるところもあるんだけど・・・

なんて言ったらいいんだろう?

ストーリーラインっていうのかな?簡単にするために削っている部分があって「ウン?」って頷けないところがあったなぁと。

久保:

なるほどなるほど。

僕は違う印象を受けましたね。今の指摘とは違うのかもなと。

ストーリーラインに合わせて削ったところもあるかもだけども、我々の常識、定説に反する記述が多かった気がしていて。今までの知ってるミリタリーのストーリーラインからは違うストーリーラインが書かれてるから「ウン?」ってなるのかなと。読んでいて突っ掛かったところは多くて、理解するために前のページに戻ることが多い本だったなと。

記述が不安定なんじゃなくて自分の持ってる知識に対して書いてることが違ってくる。そこに起因するって僕は第一印象思ったんですよね。

北条:

なるほど。

久保:

ここは結構おもしろいなと思って。

僕はむしろ、ストーリーラインとして整理されていることにありがたいと思ったタイプなんですよね。ここはその後本をどう処理するかによってくるかなと思っているんですけどね。

一冊の本を読んだ後の次の行動がミリオタの能力を規定すると思っているんですよね。それこそ引っ掛かりがあった際にどうしました?

北条:

どうだろう・・・

ちょうどイギリス砲兵に関するサイトを見つけたからそれを見たり、持ってるドイツ軍の戦車開発史の本読んだりして裏を取るのかな。なんというか、つまり、確かにこれは今までの常識と違う世界観を提示してるのはそうだけども、ただ「そのことに注視しておいて、それをこう解釈するのか?」というところもあったりする訳よ。

例えば、

ソ連軍もドイツ軍もモスクワ戦を経験してから目覚めたように野砲の自走砲化に取り組み始めます。

ドイツ軍で言えばホイシュレッケのような際物を経てヴェスぺやフンメルにたどり着く自走砲の開発です。

という記述があるが、実際はホイシュレッケの実装に時間がかかる*からつなぎでヴェスペを作って「これでよくない?」となっている。ただストーリーラインとしていいかもしれないがミクロな部分で見て見ると、ストーリーラインとしてはいいのは分かるが、ミクロな観点からを見てきた身からするとそこが取りこぼされていてむかつくなと。

僕は現実的な制約の中で、必要からモノを考えたと想定するので、そこから見ると頷ける部分と頷けない部分があったなと。

*北条註:10.5cm leFH18搭載搭載Ⅲ/Ⅳ号自走砲、いわゆるホイシュレッケは42年春頃にクルップとラインメタルの競作の形で開発がスタート。「全周射撃可能」「砲を取り外し、地面に下ろしても撃てる」ことが要求されている。

この新機軸の自走砲の開発に時間がかかるのは当然予期されたことだから、完成までのつなぎとなる自走砲が42年7月頃から開発されており、これがヴェスペとなっている。ちなみに15cm sFH18搭載のフンメル、及び8.8cm Pak43搭載のホルニッセ/ナスホルンが開発されたのもヴェスペと同じ頃。

ちなみに上記の写真はクルップ製のホイシュレッケ10ではなくラインメタルによる自走榴弾砲の試作車(44年完成)である。

また、広い意味での「自走砲」ではなく自走榴弾砲の開発に限っても、ホイシュレッケ10以前に限定旋回式の10.5cm Ⅳ号b自走砲(39年9月に開発命令、40/2/8にⅣ号戦車の車体を一部流用した新型車体を開発し、これに10.5cm榴弾砲を搭載することを提案。開発の本格化時期は不明だが42/1/7までに試作車2両が試験終了。同年11月に計画中止)なども試作されている。自走カノン砲を含めれば開戦以前から開発計画や試作車は存在する。

確かに「自走砲を持ちたいねえ」ではなく「自走砲の本格的開発・本格的配備」に向かうのは42年がひとつの転機なので全く間違っている、という訳ではない。

だが悲しいかな、ぼくはこの記載を挑発的だと感じることができるだけの最低限度の知識は有していて、且つ自分の興味分野における挑発的な言動をしれっと聞き流すことができるほどできた人間ではない。

久保:

凄くここはお互いに癖が出るなと思っていて。

僕はシステムを構築する上での手段に兵器を考えていますけど、北条閣下の視点は目的のためにシステム化されるじゃないですか。

閣下はボトムアップで、僕はトップダウンでモノを考えるじゃないですか。だから僕は受け入れやすかったですね。逆になかなかそういう細かいことに気が付けなかったので面白いなと。

総論ーー機動戦の幻

久保:

個別のことは追々語るとして、全体として見たときに、実態としてはいわゆる機動戦理論の幻というべきか、実際は火力戦だったよねというのがこの本の全体感として提示されたストーリーラインでしたよね。

戦いの実相としては機動戦より火力の追従能力こそが戦闘能力であるというストーリーラインを提供しているわけじゃないですか。

それ自体は割かし我々も感じていたじゃないですか。なので受け入れやすかったんですよね。

というのも僕と北条閣下の間で砲兵の運用は何なんだろうって話をヴェスペとかを題材に元々結構議論していましたからね。

それこそドイツの砲兵の射角の不足とか。

あれ何度でしたっけ?

北条:

最大が45度!

久保:

イギリスとかはもっと取れるんでしたっけ?

北条:

日本とかソ連は60度まで取れるのが普通ってえすだぶさんにDM

で聞いたら言っていたので。

久保:

そこら辺の話しょっちゅうしていた中で、機動戦とは別に火力の追従性の話はずっとしていて、このストーリーを受け入れられたのは、ドイツの仰角の不足に対する回答は重量の削減することで前進の可能性が上がる話したの憶えていますか。

それこそ日本軍の90式野砲も射程がどうも短いけども、軽いから部隊の前進に対して砲の追従で射程を稼いでるって仮説を立てたことがあったじゃないですか。

その話とこの本の記述が整合するのでストーリーラインが受け入れやすかったんですよね。

とはいえここら辺は馴染みのない人も多いので補足的に少し話したいので、もともと北条閣下の方がお得意なのでちょっと北条閣下の興味の話軽くしてもらっていいですか?

北条:

というと?

久保:

ドイツ砲兵にどういう疑問を常々持っていたかです。

北条:

やっぱり射程が足りないから、ロケット推進榴弾やラムジェット砲弾とかを作っているんだよね。で、なんで結局ドイツ軍の榴弾砲の改修が失敗したのかがずっと気になっている。運用よりもなんでこれがうまくいかなかったのか。

ドイツ軍の離脱装弾筒付徹甲弾とかラケーテングラナーテ*ってこれって何だとか、兵器の改修が上手くいかなかったことの疑問と、それを砲弾によって解決する一種の苦し紛れのアプローチの弾のために生み出されたこれらのものはなんなんだろうということがあるんだよね。

*北条註:R.Gr 19及び19/40。つまりロケット推進弾(RAP)のこと。

久保:

そうですよね昔からおっしゃってましたよね。

それについてはどう映りました?

北条:

砲弾に対するアプローチはなかったわけで。

「ドイツ軍の砲兵がなんで射程が足りないのに改修計画がなぜうまくいかなったのか」をずっと見ていた人間としては、それに対する答えがなかったなと。僕もドイツ軍砲兵が上手くいかなかったのは他の本を買ってなんとなく理解しているけども、「この砲弾は何?」ってことの問は解消されなかった。

そういう答えを求めて買ったわけではないにしても僕の知りたいことは書いてなくて、ドイツ軍砲兵がなぜ負けたのかということがずっと書いてあって、戦車と突撃砲については別として、砲兵については確かにそうだよなという大枠としては納得しているね。

久保:

結構重要なテーマだと思っていて、僕らの関心って、ドイツ軍砲兵のシステムが機能していなかったという仮説を持っていて、それに対してなんでそうなったのかについてこの本はある程度説得的なアプローチをしていると感じたので結構意外な返答なんですよね本音としては。

北条:

なるほどなるほど。

久保:

結局のところ砲兵の集中による突破手段としての砲兵というよりも、この本のコンテクストの大きいところは砲兵が叩いたのは砲兵であって歩兵ではない。「歩兵を叩くのは戦車で、それを可能にする条件は砲兵で形成される」ってのが大きな議論じゃないですか。

まさにドイツ軍は歩兵を叩く砲としての戦車砲に舵を切って、その条件が形成できる程度の砲兵で十分ということに舵を切ったのかなと。

我々の中で絶対的に砲兵の射程が足りないから敵に対する打撃力が不足していると思っていたけども、そこはドイツ軍も考えていたけども師団砲兵以上の砲兵を持たなかったと書いてるじゃないですか。それで十分だったんじゃないですかね。

北条:

そうだね、分散していたとあったね。

ドイツ軍は火力集中のための予備として存在していた野戦重砲を師団レベルに分散配備し、師団砲兵もまたより下位の組織に分配してしまします。

久保:

それはまさに集中した砲兵で突破の第一線を叩くよりも、第二線、第三線と随時推進する火力で戦車が歩兵と叩く条件をいつでも形成できることにこだわったのかなと。

ドイツ軍にとって最も有効なの砲兵集団は7.5㎝砲を持った4号戦車っていう砲兵手段を集中運用することで、その集中運用を阻害する要因である敵砲兵を叩くのが砲兵の仕事、という読みもできると思うんですよ。

そうなると、もちろん深部打撃、より長い射程で敵の縦深を打撃はできることに越したことはないですけど、ドイツ軍が叩くべき砲は野戦砲兵じゃなくて対戦車砲を叩くことになってくるじゃないですか。

だから我々の基礎的な観念としてあった、ドイツ軍砲兵がソ連軍と戦う際にその重砲陣地を打撃するというイメージで過去に砲兵語ってましたけど、この本の中で見ると実際にドイツ軍10.5cm榴弾砲の役割は、4.5㎝対戦車砲であったり7.62㎜ラッチェバムを打撃する、それだったら10.5㎝は十分な射程がありません。

僕は、我々が叩くべきと思っていたものは、ドイツ軍が叩くべきでないというのが答えだったんじゃないですかね??

この説どう思います?

北条:

確かに、砲兵火力に振り直そうとして間に合わなかったとあるけど、独ソ戦の戦訓を経て15㎝ sFH18の改修計画で射程2万mで仰角65度の砲を開発するけど、空きラインがなくて頓挫してるんだよね。Hoi4みたいに「作りたいけど装備生産が滞るからうまくいかなかった」みたいなイメージだったんだよね。

けど、もし並行生産できるラインが用意できて量産に成功できたとして、射程2万メートルある砲兵を運用するシステム、戦闘教義をゼロから構築する必要があって、そうだから運用する術がないから見なかったことにしようという別解というか、これまでと違う見方ができるようになった、というところがあるね。

久保:

ドイツ軍の砲兵運用の独特さというべきか、我々は一個多分見落としてて、ドイツ軍って砲兵の集中はされなかったと書いていて、師団砲兵のドイツとで軍集団のイギリスやソ連は集中と整理されているじゃないですか。

けどドイツの砲兵の集中点は大隊なんですよね。戦車大隊じゃないですか。戦車大隊っていう20門以上の7.5㎝を持った火力集団じゃないですか。宋捉え直していてこれが敵の全線を打撃する。でこれが順調に進むために砲兵は打撃しなきゃいけない目標として敵の7㎝クラスまでの敵を砲兵で叩く運用システムだと思うんですよ。それより奥の敵を空軍で叩くって感じじゃないですか。

砲兵を砲兵で叩かなきゃいけないと思ってましたが、戦車という砲兵部隊を推進させるために制圧する目標を叩けばいいのかなと。今までの考えとそこが変わりましたね。ある種ドイツ砲兵が叩くべき砲兵ってより近距離の敵なのかなと。そんな読みを全体としてはしました。

北条:

確かにそういわれると納得できる部分はあるね。

WW1ーー消極的な主力「砲兵」

久保:

各論を見ていきましょうか。

WW1は砲兵による新戦術が登場すると書かれているんですが、その新砲兵戦術であるクリーピングバラージなんかは効果なかったのが意外だったんですけど、どんな印象でした。特に戦車が登場するカンブレー以前のWW1については。

北条:

カンブレー以前についてか。

砲兵の重要性が意外と低いというのも、頷けない部分がちょっとあって・・・

確かに、ライフル銃よりも射程が短くなるのはある時期はそうだけども、19世紀後半から極端に低下しているのが分かりますとなっているけどね。

けど『第三帝国の要塞』って本にあったけど、砲兵の砲撃に対して煉瓦は弱いから土壁にするみたいなせめぎ合いがあるわけなのよ。火砲による戦死傷者が少ないからとはいっても、砲兵の地位が低いというのはそうじゃなくない?と。『兵器と戦術の世界史』でもーーあの本は古い本ではあるけど、日露戦争の際の英国駐在武官は「三兵のうち歩兵や騎兵の比率を減らしてでも砲兵を重視すべき」と書いているし、防御をほとんど放棄していたWW1フランスもアレだったわけで・・・

久保:

アレと言うと??

北条:

大戦まで野戦砲兵が重視されてなかったというが数字だけ見たらそうかもしれないけど、そういうストーリーラインと言ってもどうなんでしょうねと違和感がある。

久保:

いや、僕は実はそんなに違和感がなかったですよ。

ここで引っかかるのは想定外だなと。

ライフル銃の進化の話はある程度ミリタリーを齧っていれば知ってる話でそこまで意外ではなくて、直接照準射撃から間接砲兵射撃に移行するWW1が起きるから砲兵が重視したと書かれるわけじゃないですか。

陣地戦が起きることを想定していなかったという読みでテキストを考慮されるべきかなと。実際に起きたのは陣地戦じゃないですか。勿論他のテキストの記述は興味深いですが、この時期に想定されてたのは「野戦」じゃないですかね。

イメージとしてWW1で言えば西部戦線は想定外でイメージは東部戦線のドイツの機動包囲戦であるタンネンベルクじゃないですかね。当時の軍人がタンネンベルクみたいな機動作戦が標準的と考えるとしたら、足の遅い砲兵よりも騎兵とか歩兵連隊の方が欲しいの人情じゃないですか。それがデファクトスタンダードであって、ただ蓋を開けたら陣地戦になっちゃいました、と。

WW1をあの形でやると思ってなかったから砲兵の価値は低かったという風に理解するとテキストの記述が整合するなと。

日本陸軍が野戦に重砲を投入したこと、そして歩兵の攻撃と上手に連携させたことは報道に値する一つのニュースだったことが分かります、この当時の各国陸軍では日本陸軍が砲兵戦術面でかなり高い水準にあり、火力主義の実戦ではむしろ最先端にあったようです。

加えて言うならば20世紀に入った後の最大の野戦って奉天会戦じゃないですか。そこってまさに、この本でもドイツは影響を受けて砲兵を重視したとあるじゃないですか。けど他は戦訓を受けなかったと。

けどこれなんでかと考えると、極東の島国の戦いよりも、ライフルが活躍したイギリスの南アフリカ植民地で起きたボーア戦争を見てたんじゃないですかね。ボーア戦争のようにライフルを持った散兵が活躍するとなると直接照準射撃砲兵は使いづらいぞとなるのは自然じゃないかなと。

雑なくくりですけどヨーロッパ人は、次の戦争は奉天という砲兵戦という現実よりも近い所で起きたボーア戦争というライフル戦みたいな感じになるなと考えたのかなと。

北条:

これはエンパイアトータルウォー(ETW)ってゲームの話になるけど、戦列歩兵中心のゲームで、ゲーム後半まで榴弾*を撃てる砲兵は出てこなくて、対人で曲射は臼砲のカーカス弾**で、戦列の後ろから撃つ感じなんだよね。

19世紀の砲兵支援の実態は確かに榴弾砲以前の歩兵と砲兵の関係性がなんだかんだ継承されたままだったのかなと。砲兵のできることは増えたが、砲兵が伝統的にどうだったのかという歴史的連続性が継承されたのかなと。

*北条註:但し、ここではシャープネル弾や着発榴弾を想定している。炸裂弾そのものはもっと早くから使用可能だが、爆発するタイミングはランダムなこともあって野戦での対人射撃には使いづらい。

**北条註:焼夷弾の一種。可燃物を詰めた砲弾で、破片や燃えカスを周囲に撒き散らして引火させる。史実では対都市攻撃などにも用いられた。

久保:

ナポレオン戦争の時期ですよね。

まさにそうだと思うんですよ。要は開けたところで塹壕もなしに軍団同士をぶつけたとして、歩兵が多い部隊と砲兵が多い部隊どっち持ちたいですか?

北条:

あぁ、まぁたしかに・・・

久保:

極めて運用が難しいと思うんですよ砲兵は。なのでこの記述が面白かったし、この本にもある通り日露戦争で日本軍の野戦砲兵を運用したことが一つの技術革新とこの本でも書いてて、僕もあまり大きくみてなかったんですけどすごいことなんですよね。

我々は日本人なので、第ゼロ次世界大戦としての日露戦争の戦訓を前提としていますけど、それを重視していなかったら砲兵重視にならないのかなと。日本人の戦争経験が少し特異なもので、メインストリームでないブレイクスルーとしての日露戦争、その特殊な戦争を経てないヨーロッパ人がどうモノを観たのかを差っ引いて考えなきゃいけないんだと思うんですよ。

北条:

まぁ確かにエンパイアトータルウォーの例を出したけど、その経験でも砲兵を並べての射撃してもなかなか当たらなくて削れないことも多くてと数の多い歩兵の逆撃で押し込まれることはあったし、「ゲームでもそうだったし、実際もそうだろうな」という意味で二重の頷きがあるわけよ。確かに、その点で、今の解説があると、この本の認識を修正することはできるなと。

久保:

で、ここで面白い話として塹壕戦って何かって話だともですよ。

それは逆撃を破砕できる線なんだと思うんですよ。

まさに砲兵の弱点は逆撃に弱いって話でしたけど、WW1の転換点って塹壕によって砲兵にまで歩兵が辿り着けない厚みができたことなのかなと。塹壕戦の意味ってそこなのかなと。鉄条網と機関銃に援護された第一戦の陣地によって砲兵が援護されているから、砲兵が今までの観念みたいに第一線が抜かれると弱いしまず前線に出さなきゃいけないってい話が、いやそもそも砲兵の脆弱性である逆撃は塹壕で解消しているしこっちもできない。砲兵戦としてのWW1の出現は使える道具が他にないから結果論砲兵に頼ることになったのかなと。

北条:

まぁ確かに、そうだね、

塹壕から塹壕に至るいわゆるノーマンズランドに踏みとどまることができない。なんでできないかと言えば猛烈な砲撃が降ってきて、塹壕、機関銃弾が飛んでくるからか。

戦車の黎明期の記事を書いたけど、確かにフランスの第一次、第二次シャンパーニュ会戦で徹底的な砲撃をすればどうにかなると言っていたのは、戦車がない以上ノーマンズランドを突破するには敵をすべて黙らすしかないからなのかなと。

久保:

突破を歩兵に期待できなくなっちゃったんですよね。

歩兵が決戦の決の意識は変わってないと思うんですよ。

ただ歩兵が決戦の決であるけど突入する方法をなんとか考えなきゃいけない。でアセットを全部洗い直して割とこいつが使えるんじゃねと砲兵が再評価されたのかなと。

それで、新砲兵戦術のリフティングバラージとかを試みるが砲兵が役割を果たしきれない。僕が思うのは消極的に砲兵が重視されたんだと思うんですよね。

消極的な砲兵の導入にもかかわらず砲兵の仕事は無限に増えていると書いてあるわけで、だから突破できないんじゃないのと。

野戦砲兵をいままでの軽砲主体の構成から大威力・長射程の野戦重砲主体へと変化させ、単純な塹壕戦の制圧から、その地域の完全破壊へと砲兵の概念が変わっても、まだ塹壕陣地の突破はできなかったのです。

歴史的連続性の中で、歩兵重視の会戦のつもりがお互い塹壕にこもって機関銃を撃ち合うことになって、仕方ないから砲兵を使う、で「他にいい方法はありますか?ないよ!」となったから延々と砲兵を使いつぶしたのかなと。そういう印象を受けました。

カンブレーー戦車戦の始まりと挫折

久保:

でその後は戦車が出てくるじゃないですか。

いやーイギリスが戦車を投入したカンブレーの戦いはしんどいですね。

結構最初から戦車って砲兵に処理されてるんですね。慌てて対戦車ライフル作ってるから戦車って脅威なのかと思ったんですが、これを読むと、いやいやそんなことはないぞと。厳しいですねぇ・・・

北条:

それもそうなんだけどさ、戦車部隊が突っ込んだところが良くなかったところもあるんだよね。Mk.4戦車が随伴歩兵をつけずに突撃したからともいわれるけど、カンブレー正面で一番てこずったフレスキエルにいたドイツ軍第54師団は、たまたま戦車部隊と戦った経験がある部隊だったのよ。

久保:

戦車の集中運用前のテストケースみたいなのとぶつかったんですか?

北条:

そうそう、ドイツ軍の中で貴重な戦車をどう止めるのか、対戦車戦闘を検討していた部隊で、そこに随伴歩兵なしに突っ込んでいるので❝フレスキエルの砲手❞*って話が出てくるわけですよ。機械的信頼性が低いから撃破された面もあるけど、戦った部隊が対戦車戦闘の経験があった側面は否定しちゃいけないなと。

*北条註:「フレスキエルの砲手」は非実在砲兵エース。この正面だけやたら戦車の損耗率が高いので、イギリス軍の中で「あそこには手練れの砲兵将校がいるらしい」として恐れられた。

だが実際のところ、単純に機械の故障で動けなくなった場合であっても「ドイツ軍にやられた」と報告されたこともあって、イギリス兵の想像の中にしか存在しない砲兵エースが生まれた

久保:

そこらへんは記述なかったですし、知らなかっった話なので、面白いなと思いますね。で結局ドイツ側の教訓は砲兵だったんですか?

北条:

どうだったんだろう?

その面もありそうだけど、対戦車砲は開発されていないしカノン砲の運用に集中していたのかな。ちょっと資料どこにやったかわかんなくなっていて、的外れのことを言ってる可能性もあって、ちょっと詳しく分からないな。

久保:

けど『「砲兵」から見た世界大戦』の記述を見る限り、砲兵が戦車にとって厄介であって砲兵を潰さないと戦車戦ができないとは言われているわけで、ここにWW1の戦車とWW2の違いが出るのかなとも思ったわけですよ、実は。

北条:

そうだね、A7Vと英国戦車がぶつかった時も、A7Vがイギリス軍を撃退したけどすぐに砲兵射撃で撃退されたって記述もあって、WW1における戦車戦も結局砲兵が脅威だったんだね。

久保:

というよりも、この後の記述に絡む話なんですけど、ここで問題になってくるのが、戦車によって第一戦を突破した後、第二線が残っているわけでそれを打撃できなかったのがカンブレーの苦戦の理由としているじゃないですか。いわゆる敵のストロングポイント、を突破する前に歩兵も戦車もキリキリ舞いになってるって記述があるわけじゃないですか。

思った以上にカンブレーの戦車が決定的じゃないですよね。

北条:

そうなんだよ。カンブレーは軍事理論家のフラーが言うほど機動戦の嚆矢ではない。実際にカンブレーでイギリス軍はマップシューティングという新しい砲兵システムだったりドイツもシュトゥルムトルッペンの集中突撃とかもやってるしね。

で、フレスキエル正面は最終的に突破されるんだけど、それはヒンデンブルク線が全域で突破されかけているから、ここだけが粘っても敵中に孤立するから意味なくて放棄してるんだよね。

久保:

けど、フレスキエルの抵抗こそがイギリス軍が機動戦への移行を決心できなかった要因なのかなと。WW2なら、特にドイツ軍の場合そうですが、敵のストロングポイントを迂回するわけじゃないんですよね。後方連絡線を断ったら敵のストロングポイントって意味ないよねと言うことになるわけじゃないですか。

だけどWW1はそこに至っていないんですよね。フレスキエルみたいな抵抗がある時機動戦が決心できなかった。カンブレーは望外の勝利で戦果拡張できなかったと言われますけど、各所に抵抗拠点があると安心して機動戦に移行できなかったのかなと思うんですよね。この本でストロングポイントを強調していますし、それを排除する体力がなかったから戦果拡張できなかったんじゃないのかなと。けどWW2でストロングポイントって排除してるのかって疑問が出るわけですよ。

砲兵部隊は鈍重な戦車の通行を助け、敵の攻撃から無防備な戦車を守りつつ、敵陣へ突入して戦うという忙しさです。煙幕に隠れて飛び込んだ塹壕の中では激しい白兵戦が待っています。このために、塹壕戦突破後の戦車に付き添って敵のストロングポイントを共同攻撃するだけの余力が残っていないのです。

北条:

WW2のドイツのフランスに対する西方電撃戦を考えるとそうでないし、1941年の独ソが戦った東部戦線でもウクライナ戦線でも包囲していて正面を押していない。

少なくともWW2のドイツ軍の攻勢期は、火力で押すよりも包囲を作るわけですよ。その意味でWW1のストロングポイントは「敵軍の結節に重要な箇所」と重なることがあったから攻撃せざるを得なかったのかなと。

久保:

ちょっといいですか??

違う仮説を思いつきました。

北条:

なんでしょう?

久保:

後方連絡線への不安じゃないですか。

要は無電じゃないですか。

後方連絡線に脅威があったとしてもWW2だと戦力を推進しても指揮統制が維持できるんですよね。けど、WW1で騎兵部隊を推進させたかったとありますけど、その間にチョークポイントがあるとどうやって司令部との結節を取るのってことじゃないですか?

北条:

そうだよね、この時代は後方との連絡は伝書鳩だったり手旗信号だったりローテクだもんね。辿り着くまで時間がかかるよね連絡が。

久保:

というより、軍隊がワイヤーでつながってるんですよ。電信でつながっていないと指揮統制が維持できないんじゃないですか。それが想定に抜け落ちていたなと。それはこのテキストの議論である砲兵とは少し違うんですけどね。

まさにカンブレーがなぜ突破しきれなかったのかを考えると指揮統制を維持する保証がないからフレスキエルみたいなストロングポイントを崩すしかないんじゃないですか。ストロングポイントから逆襲をかけられると、推進した部隊が孤立する。で増援を物理的に送り込めない。増援を送るとなると残存する敵の塹壕戦からなるストロングポイントにもう一度戦車による突破プロセスを仕掛けて穴をあけないと増援が送り込めない。

砲兵から話が少しずれてきますけど、戦略環境がこう違うから、カンブレーの突破が成立しなかったのかなと。WW1はこんな感じですかね。

北条:

そうね。それは確かに納得がいくね。

戦間期ーー対戦車砲は正しい選択か

久保:

であなたの大好きな戦間期ですよ。

戦間期ヤバくないですか。

砲兵放棄しまくってるらしいですね。

火力戦主義は戦争を再び陰惨な大殺戮へと向かわせるのではないか、という危惧は戦間期の砲兵戦術停滞に無視できない影響を与えています。砲兵の大規模集中による火力戦は陸戦の理想とは程遠い存在として、極端に言えば毒ガスと同じように見られていたということです。

北条:

そうだよね。1930年代の国連一般軍縮会議なんかでも戦車や重砲が「攻勢兵器だから駄目だよ」って提起される*くらいだからね。

*北条註:1930-32、33-34の二度に渡って国連一般軍縮会議で陸軍軍備の質的及び量的制限条項が提起されている。

日本外交文書デジタルコレクション昭和期II第2部 第1巻 昭和7年(1932年)対欧米・国際関係<https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/s7-2.html>

日本外交文書デジタルコレクション昭和期I第2部 第2巻 昭和2年(1927年)-昭和6年(1931年)国際会議関係<https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/s22-2.html>

を参照。

久保:

対して迫撃砲が優遇されたのは予算面が大きいんじゃないですかね。

迫撃砲の優先順位が上がったのは苦肉の策が思ったより効果があったのですかね。

北条:

実際に、最末端の歩兵にまで火力アセットをつけるとなると、ドイツ軍は15cm重歩兵砲もあるけど1.8tあって大変なので、迫撃砲による火力支援は選択肢に入るのかなと。

久保:

大日本帝国を見てても、砲兵すくねぇなと思っていたが、世界的に見ても削っていた流れだったんですね。って感じでWW2にいきますか。

北条:

いやちょっと待って。

ただここの対戦車戦闘についてはムムムとなるところがありますね。

むしろ貧弱なのは一般的な対戦車砲の方で、低威力で短射程の小型砲で敵戦車と肉薄対決するという無理を通したそのツケは第二次世界大戦で支払われます。

ってところがそうなんだけど、いうてこの当時の戦車は装甲薄い。

確かに戦間期の対戦車砲には軽便さが求められた。

小口径でいいとなったのは事実だけども、インディペンデント重戦車の装甲の一番厚い所でも30㎜ないわけですよ。けどTak28・Pak36対戦車砲の貫通力は40㎜以上あってインディペンデントですらぶち抜けるわけですよ。フランスのオチキス2.5㎝対戦車砲でも、25㎜と対戦車ライフル並みだけど、この当時のドイツ軍の正面が20㎜程度しかないからどうにかなっちゃうんだよね。

だから、その意味で「この当時の対戦車砲がショボかったからあとでツケを払わされる」というのは戦車と付随して対戦車砲を追っている人間からすると「この当時の戦車は重装甲にできてないから、だったら別に小口径でよくて、小口径でぶち抜けるなら重くする必要はなくて、戦車にぶつかる危険性が一番高い歩兵にとっては軽くて陣地転換できる方が良くて、できれば短距離なら歩兵がえっちらおっちら押して動かすことができるものがいい」、ってなるのは無理からぬことじゃない。

この戦間期の戦車と砲の関係を見落としているというか、意図的かそうでないのか軽視しているように感じる。「それは結果論ですよね、」と。

久保:

ただ、一点読みとして見落としていると部分があると思います。

おっしゃることは分かるんですよ。ただこの戦間期の砲の話の全体像は中心は重砲の削減なんですよ。

まさにカンブレーの話なんですが、その戦車突破の阻止は軽砲の役割ですか?重砲ですよね。

北条:

それはそうなんだけど・・・

久保:

結局重砲がそろっていたから突破に対抗できたわけですよ。

スペック上抜けるのは分かるんですよ。ただ突破正面を対戦車砲で見切れますか。突破戦車一両を対戦車砲で見切ることはできると思うんですよ。ただ突破正面を戦略的に突破してくる戦車の群れを対戦車砲でみるドクトリン事態が誤りだったんじゃないですか。カンブレー型の阻止するには重砲による阻止砲撃しかなかったのかなと。

スペックの上では対戦車砲の性能は十分だったと思います。それはここから見えてきにくい。ただ大きな流れは第2章「退化していく戦間期の砲兵」の「近接射撃の軽砲への回帰」という話じゃないですか。小さな砲になっちゃったのが問題で、もっと大きな砲があったら阻止出来たんじゃないのかと。

グデーリアンの突破したセダンに重砲兵軍団がいたら西方電撃戦の奇跡は起きたの?ってことだと思うんですよね、ここで提起されている問は。それを軽視したよね、というのが大きなストーリーじゃないですか。

北条:

あーーー。そういうことか、なるほどね。

久保:

退化していった小さい砲兵の甘い見通しが戦略単位の戦車という大きな波に対して対戦車砲があまりに小さな堤防だったんじゃないですか。

北条:

あーー。WW1前の歩兵砲兵の関係になっちゃったわけか。対戦車砲が拒止できなければ戦車の逆撃にあう。

久保:

そうですね、そうですね。WW1前の歩兵・砲兵の関係とWW2における戦車・対戦車砲の関係は近いですね。

北条:

そういう読みだったら納得できる。

確かにそう書いてくれてたら僕も納得できる。

久保:

けど次のところ読むとそういうことを書いてるんですよ。

戦車の発達と「装甲機動戦に昔ながらの砲兵支援は不要」という極端な見解が世界中の陸軍から砲兵集中による大規模火力戦、中でも対砲兵戦能力を奪い去ったことは野戦砲兵にとって痛恨の出来事です。しかし苦しく陰惨な戦いだった第維持値世界大戦の記憶が新しい時代には、無理のない話なのかもしれません。けれども1918年に多くの将兵の命を救った大規模火力戦の放棄は、そのまま次の戦争での苦戦に結び付きます。

ここまでをセットで読まなければいけなかったんじゃないですか。

北条:

確かに『支払われます。』で切られて読むと「ウン?」ってなる。

久保:

ここの部分だけ読むとそうなりますけど、この話で言ってるのはカンブレーでも戦車を止めてくれてたのは砲兵の束じゃんってことだと思うんですよ。この話で弾幕って言葉があるけどまさに砲兵の阻止弾幕が対戦車戦の回答であって、個別の戦車砲を対戦車砲で倒すって考えが誤りであってのが全体像じゃないですか。歩兵から見たらあるに越したことはないですが、戦略次元での戦車の突破戦に対する回答は対戦車砲じゃないってことだと思うんですよ。

やっぱりこれは戦略屋の読みで、戦術屋の読みからは違和感があると思うんですけど、この全体を通してのストーリーラインは大規模砲兵という回答があるはずなのにそれを放棄して代償を払ったのがフランスということだと思うんですよ。そう考えると一定説得的かなと。

北条:

たしかにそうだね。それを言われるとそうかも。

WW2ーー火力戦は拒否できない

久保:

さてWW2の話でもしますか。

いやー、電撃戦がなぜ成功したか徒華で書いてますけど、仏独のにらみ合いであるファニーウオーの時期に英仏は可能な限り火砲を集めて火力戦をしようとしてたのは衝撃的でしたね。

この本は全体として機動戦に対する火力戦の優位性を書いてますけど、フランスの敗北はあまり議論されてないじゃないですか。で、このテキストはフランスの火力戦の準備が間に合わなくてドイツの機動戦が負けたという解が書かれていると思うんですよ。ただ僕は違う読みができるかなと。機動戦の優位が確かに発揮されたと思うんですよ。火力戦を拒否できる位置から攻撃してるんですよ。

連合国はディール計画に基づいてベネルクスに火力を指向したのに対してドイツはアルデンヌを抜けてセダンを超えて後方に浸透していく。集中された火力の指向された方向と違うところで戦っている。で、連合国がベネルクスに振り向けた火力を後方に振り直す前にドイツ軍は超え切った。そういうことなのかなと。

この本に書いてないけど機動戦の良さはそこかなと。機動戦の良さとは火力戦をどう拒否するのかにかかっていて、逆にこの本は拒否できなかった火力戦が書かれているのかなと。

で、一般に「第一撃奇襲は機動戦で火力戦を拒否できる」けど、始まってしまった戦争では「機動戦で火力戦を拒否するドクトリン」がアフリカでもソ連でも機能しなかったよねと。

北条:

確かにそうだね。実際フランス電撃戦でイギリスの大陸派遣軍も戦車を150両送られていて、マチルダ2は30両くらいしかなくて、機動力という点もそうだけど、この部隊はアラス正面から食い破る想定だったけど、ドイツ軍のFlakや砲兵射撃といった大口径で阻止されていて、さっきの対戦車を大口径でやるべきという論争ともオーバーラップするなと。

久保:

さらにP78のエルアラメインの図を見てほしいんですけど、エルアラメインってアフリカで枢軸国が連合国に大敗北するわけですが、要はここでM4戦車の投入で戦場の様相が一変するのを書いてるわけじゃないですか。3.7㎝Pak36をオーバーレンジするM4の7.5㎝戦車砲の出現が対戦車砲による防御という回答が危険だったことを証明しているかなと。

なぜドイツ軍がに一気に崩れたのかを考えると、対戦車防御の一義的な手段の砲兵が不足していて、二義的な防御の手段である対戦車砲だとして、二義的な手段に対してM4が優越してかつ砲兵でも負けてる。それがアフリカ戦線後期のエルアラメイン以後のドイツの崩壊の要因なのかなと。

まさに戦間期の対戦車砲という回答のツケをドイツ軍もM4によって払ってるんですよね。そういう読みじゃないですか。

北条:

まぁそうね。やっぱり実際M4の主砲は本質的に榴弾砲であって、ドイツ軍も3号戦車が後から榴弾を配備するようになって、M4を一義的に榴弾砲で装備していて二義的に対戦車戦をする想定になっているけど、そもそもドイツ軍って砲兵火力を削って対戦車火力を重視しているから「装甲があって榴弾を撃てる」M4戦車って相性が最悪なのかな。確かにこの当時のドイツアフリカ軍団は軽師団だったことを考えるとホントに最悪の相手だったのかなと、ふと思って。

久保:

僕らあまりシャーマンを議論しなかったじゃないですか昔から。ただM4シャーマンってあくまで陣地戦をするアセットとしては本当に都合がいいなと。

北条:

そうなんだよね・・・

確かにM4シャーマンの砲が榴弾砲しかないっていうのは、対戦車に対する、ドイツとアメリカの考え方が違うからなのかな。ドイツ軍は戦車を潰すことを考えていたから3号という対戦車が主、榴弾の4号が従なのかなと。本来的にはね。

久保:

逆に言うと、ドイツの3号戦車が気持ち悪いなと思ってきたんですよ。主敵を戦車としているカノン砲を積んでいてよく分からないなと。このテキストによれば戦車を叩くのは砲兵の役割とされてるじゃないですか。それで戦車の目的は敵の陣地と対戦車アセットを叩くことによって突破口を形成すると。3号はそれとは違う運用っぽいんですよね。

なんでだ?

あーーー!!

仮説です。

穴を4号で開けたとして突破するとなると敵の対抗アセットは砲じゃなくて戦車になるかなと。イギリス軍の快速戦車みたいな役割を期待したのかなと。敵陣地の突破を成功したら敵砲兵の反撃が間に合わないので敵は戦車をぶつけてくる。それを打ち勝つための3号戦車なのかなと。

連合国も枢軸国も砲兵と榴弾を持った戦車で穴をあける。それにドイツは空軍も組み合わせる。連合国は開戦時整備されていない。でその穴を開けたところに騎兵の代わりに3号戦車を流し込む。その流し込んだ3号戦車がぶつかるのは砲兵でなく敵は戦車をぶつけてくると考えたから対戦車戦に強い戦車が作られたんじゃないですかね。

北条:

あーーそうだよね。

イギリスの巡航戦車もそうか。陣地突破後の能力を重視しているからね。確かに速度のある戦車を求めているけど、これは「戦車は速度があると便利」くらいに考えていたけど、『突破した後に敵の拒止アセットとしての戦車と戦うことを考えていたから3号戦車が5㎝砲』なのが見えてくるのかなと。新しいものが見えてきたなと。

久保:

実はさ、ドイツ軍砲兵の運用構想って断片的に書かれていて纏まって書かれてなくて、ドイツの砲兵と戦車の運用構想がちょっと見えてこないのがあったんですが、それを読み解くと突破後のことを考えて3号戦車が整備されたと言えるのかなと。

北条:

3号戦車についてなんでってことを、今まで考えていたようで、ここまで深く考えなかったなと。

久保:

で、ドイツ砲兵ってあんまり記述がないというか、ドイツ砲兵の分散運用として書かれているけども、どうなんですかね。

結構このテキストの一番挑戦的な議論をなさっているのは84ページかなと思っていて、

こうして考えてみると、ひょっとしたら1917年のカンブレの戦いでイギリス軍の菱型戦車がドイツ軍の野砲で撃破されたその時に、戦車という新兵器の命運は尽きていたのかもしれません。ただ戦間期の機動戦理論の流行によって戦車への過剰な評価が生まれ、対戦車砲の不自然な弱体化にも助けられ、ついに第一次世界大戦時よりも退化したお粗末な対戦車戦術のお陰で「電撃戦」と呼ばれる大規模な突破作戦まで成功してしまうのです。けれども、機動戦理論の熱から醒めた戦争中期以降の陸戦指揮官たちのなかで「戦車の機動力は対戦車砲の火力に優る」と考える者は誰ひとりいなくなります。

やっぱり我々はある種、戦車に対する幻想を見過ぎているのかなと。この本を読んで思ったのは、戦車万能だと思っていたが戦車の対処できる範囲は狭いが代替手段がない。北条閣下の戦車史の後半でも書いてあったが、それ以上に戦車ができることって少ないんじゃないですかね。

大論争ーー戦車も突撃砲も似たようなもん

久保:

いやーそれはそうと訳の分からん最強のソ連軍。

戦間期に唯一砲兵を削っていない。

話が長くなってきたので手短に行きますか。

一時間半くらい喋ってるので。

この本には、ソ連砲兵が独立しているって話が書いてあるんですけど、アントニー・ビーヴァーの『ベルリン陥落1945』の記述がイメージしやすくてソ連軍の攻勢重心設定を砲兵司令部がするんですよ。ドイツ軍は戦車戦のしやすい所を重心設定をしているじゃないですか。それを思い出しましたね。

北条:

結局なんかね、ソ連の中でクラウゼヴィッツの影響は大きかったらしいし、ソ連のクラウゼヴィッツ批判は終戦直前に起きて、スターリンがそれを求めたかららしいんだよね。なんて本で書いてあったか忘れたけど。

久保:

クラウゼヴィッツ(ドイツ軍の軍事理論家)の話だと91ページが面白いこと書いてますよ。

火力を重視した砲兵を過度に充足させた軍隊は攻撃性に欠け、受動的に作戦する傾向にあると主張したのはクラウゼヴィッツです。(中略)火力主義は、たかだか第一次世界大戦後半に出現した新しい陸戦思想でしかないのです。その根は浅く、すぐに数字が絡んでくる難解さがありましたし、一方の機動戦論は単純な理屈と実施面での曖昧さを抱えていた分だけ現場の裁量に任せられる領域が大きく、陸戦指揮官たちにとって自分の才能を発揮して見せる余地の大きい、魅力的な理論でした。

クラウゼヴィッツの話が出たのでついでに触れますけど、いやしかしクラウゼヴィッツの時代の火力のイメージに過ぎなかったのかなと。

少し話は飛びますが、クラウゼヴィッツの記述にも普遍性と時代性があって、彼の見た火力は時代的なもので、ソ連軍は火力によって構成的な軍隊だったわけですからね。

北条:

そうだね。

結局技術発展が今までの軍事理論を根底からひっくり返しちゃうからね。

久保:

でですよ、後半は自走砲の議論がされていて、北条氏の方が詳しいと思いますがどうでしたか。

北条:

うーーん。なんかなぁ。ミクロな視点で見るとなんかなぁと。

ドイツ軍の誇る自走砲の成功例とは、言わずと知れた「III号突撃号」のことです。突撃砲は歩兵の直接支援を目的として考案された自走砲です。歩兵とともに前進して直接照準で目標を破壊する低初速の7・5センチ榴弾砲を装備したIII号突撃砲は、歩兵の火力支援兵器として非常に高い評価を得ます。

いやそうなんだけど、確かに戦車と違って戦線の後列から砲兵の装甲化自走化とは違う気がする。

突撃砲化していった戦車ってどうなんだろうね。ソ連軍もドイツ軍の突撃砲が厄介だったからオープントップのSU-76が密閉戦闘室の新型になるわけで、ドイツ軍に苦しめられたソ連軍がまねをしているという文脈があるわけでね。

突撃砲は事実上の「戦車」ですから、戦車と同じくらい機動性に優れていたとしても所詮は対戦車砲に撃破されてしまう存在です。突撃砲は装甲を充実してもどんどん脆弱な存在になってしまいます。

ドイツ軍のティーガーもパンターも「対装甲火力も対物火力も両立する口径が欲しい」って言ってる*から、突撃砲と戦車ってそんなに変わらない、突撃砲化していった戦車ってのはね。

突撃砲は事実上の戦車ですからと言われても、いやちょっとね、戦車を追いかけてきた身としては見れば見るほど違う気がするんだよね。否定したいけど、どう反論すべきか。

*北条註:41/5/26の会議でヒトラーが「8.8cmと同等の貫通力とトーチカを撃破できるだけの火力を両立できるならば、8.8cmという口径に拘泥する必要はない。むしろ7.5や6cmといった❝小口径❞の方が望ましい」と発言し、この発言を受けてティーガー用の7.5cm KwK/L60が開発され(なお本砲を搭載するE2型は計画中止)、このL60をベースにパンターのL70が開発された経緯がある。

例えば戦車は攻撃を主導できるわけで。1943年のドイツ軍が行ったのソ連包囲を目的とした作戦ツィタデレ作戦のときにティーガーは攻勢を主導できたが、フェルディナントはできなかった*わけで、構成では明らかに違っていて、ドイツ軍が戦争後半に防勢局面になったから戦車と突撃法の運用が一緒になっただけではとは思うが本質的に違うのかなと。

*北条註:301無線誘導戦車大隊ライネル少佐の7/5-8の戦闘報告書に拠れば、

「無線誘導戦車中隊の投入は重突撃砲とティーガーで成功をみたが、フェルディナントとの連携ではその重さが無線戦車の攻勢を制約した。フェルディナントの到着を待っている間に(無線戦車が)敵の反撃に晒されてしまう」

「無線兵器を投入した攻勢は、純粋な戦車隊との連携時のみ、その完全な成功を期待できる」とある。

・カールハインツ・ミュンヒ著・向井祐子訳・北村裕司監修

「第653重戦車駆逐大隊戦闘記録集」(大日本絵画、2000年)

・マクシム・コロミーエツ著・小松徳仁訳「重突撃砲フェルディナント ソ連軍を震撼させたポルシェ博士のモンスター兵器」(大日本絵画、2010年)

・マルカス・ヤウギッツ著・阿部孝一郎訳「フンクレンクパンツァー 無線誘導戦車の開発と戦歴」(大日本絵画、2005年)

以上3冊に当該報告書の記載あり。

久保:

少しテキストを整理しませんか。この本の定義と北条閣下の定義を整理しましょうか。

7.5㎝の直接照準ができること。旋回砲塔じゃないから使い勝手が悪いのは記述されてますけど、フェルディナントは脇において3号突撃砲で考えると、3号突撃砲は歩兵に追従できるわけで、伝統的な7.5㎝軽砲を代替していて対戦車防御に寄与していると。これと7.5㎝砲をを装備した4号戦車は何が違うんですか。

ここで議論されてるのはアメリカのM4シャーマンやドイツの4号戦車の機能と3号突撃砲って機能的に類似しているよねってことですよ。イギリス軍のM4シャーマンの運用のように、第一線と敵対戦車砲を打撃して砲兵の負担を減らす。それは突撃砲でもできてるよねってことだと思うんですよ。

北条:

3号突撃砲と4号戦車と何が違うのと考えると、やっぱり突撃砲は防勢や待ち伏せで使うものであって攻勢を主導するってものじゃない。

久保:

それイメージ論じゃないですか。

それに対する反証例を出しますよ。

なら攻勢するソ連がなぜ突撃砲を作ったんですか。

T-34だけを作る選択をしてないわけですよ。

ソ連は攻勢する時期にSU-122やSU-152を導入しているじゃないですか。

実際にソ連自走砲の記述をみれば

さらに戦争末期の大攻勢に当たり、自走砲は戦車部隊や歩兵部隊の支援火力としてではなく、集中投入される独立部隊として編成の中に自走砲支援用の歩兵部隊や工兵部隊が組み込まれるようになります。自走部隊は「支援部隊」から「各兵科に支援される火力発揮部隊」として独り立ちする姿が末期の東部戦線では見られるようになります。

とある訳ですよ。

この記述どう処理します?今の議論との間で。

北条:

たしかにそうっすね・・・

久保:

だから僕はむしろ、旧来のテキストに馴染まない記述に自然的な拒否反応をしているように思えて、けど事実を丹念に追うとこういうことが言えて、反論しきれないのはここに一定の真実があるからじゃないですか。

北条:

まぁそうかも・・・

久保:

直感に反してると自然に思うのは分かるんですよ。自走砲化していく戦車と突然言われて戦車屋さんが違和感を覚えるのは分かるんですよ。

けどここに面白い数字がファクトとして出てるんですよ。ドイツ軍が戦争後半に榴弾砲の生産重視としているとあるじゃないですか。なのでWW2における戦車が求められたのは推進する榴弾火力じゃないですか。

勿論一般に戦車が来た時の対抗アセットとして戦車が観念されていますけど、それは観念論であって、実態を見ると戦車の戦略的突破に対する対抗アセットは砲兵という前提があるじゃないですか。で、戦車や突撃砲の役割は何かと言えば、砲兵が敵砲兵を黙らしている間に、陣地や敵の対戦車砲を打撃して歩兵のための推進力を確保するという整理な気がするんですよね。

一般に考えられているものと実態が違っているというのがこの本のミソだと思うんですよね。

戦車砲や突撃砲だけでなく、対戦車砲も戦争後期になると榴弾砲で軟目標(歩兵や砲兵などの装甲を持たない目標)を射撃していることが分かります。榴弾生産の増加は、火力主義の台頭によって需要が激増したことを意味します。また対戦車砲弾(徹甲弾)も大量生産されており、戦車に向けてそれだけの砲弾が飛んでくるということです。これはドイツ軍にとってもソ連軍にとっても「戦車部隊が火力支援なしに単独で行動すれば簡単にノックアウトされる」状況を示しています。

対戦後期の戦場は、榴弾射撃によって(敵砲兵を)火力制圧しなくては戦争にならない世界だったのです。

我々がもっとも「戦車らしい」と感じる大口径長砲身の戦車砲を搭載した重装甲の戦車たちの有様は、軽快な機動戦用の兵器として発達した戦車が火力主義に適応して実質的な突撃砲と化した、「戦車の成れの果て」の姿なのかもしれません。

ここの記述ってすごく大事な記述だと思うんですよ。

まさに北条閣下の思う戦車らしい戦車が現実にその機能を果たすには砲兵や榴弾なしには機能しないアセットで、閣下はどこか戦車屋さんとして戦車を特別視していると思うんですけど、僕はそうでないのでこれがすんなり入ってくるんですよね。何が納得できないのかは、面白いテーマだと思うので、ぜひ言語化してもらいたいなとは思うんですよね。

北条:

結局ソ連軍型の自走砲が攻勢正面に投入されたのに比べて、ドイツは戦局や機甲科の都合で突撃砲が戦車に飲み込まれていった実体がある*ので、その文脈の違いが示されていないように感じていて、その差をしみされていないと感じていて、ドイツで一緒になったのは結果論からの話で、今の話を受けてもやはり違うと感じる。

なんかどっかやっぱり違う。それが観念的なものだろと言われたらそうなのかもしれないけれども、重突撃砲は確かにフェルディナントやヤークトティーガーは砲兵の代替**だったと思うし・・・

なんだろうね、だからかな、開発史から見ると違和感がある・・・

*北条註:ソ連は自走砲を「自走砲として」攻勢正面に投げつけることができているけど、ドイツ軍の44年機甲師団編成は「戦車、または突撃砲」となっているように「戦車が足りないから戦車の代わりをさせられてる」んじゃん、という含意

** フェルディナントは2000m、ヤークトティーガーは3000mから敵戦車を撃破できる対戦車火力と大口径榴弾による火力支援を求められて開発された経緯がある。

久保:

けど、ここでの話は運用史じゃないですか。

根本としてドイツがやりたかったのは機動戦だったよね。

だけど砲兵火力の追従しないとなしに突破は戦争後半には実施できなかったよねと。なぜモスクワ前面でドイツが止まったかと言えば砲兵弾幕で戦車が進めなかったからだと書いているわけじゃないですか。

要は突破の前提条件は火力だよね。文三先生の運用史の議論を見れば、機動によって火力を回避できるポイントが無くて火力戦にぶち当たると。そうなると戦車はWW1のような陣地に籠った敵のコンプレックスとぶつかるわけで、戦車も突撃砲もその役割は前線と対戦車砲を打撃して残りを砲兵が打撃するという話だと思うんですよ。

まだ引っ掛かります?

本質的なところはこのテキストの根底原理である戦車の敵は砲兵であることを受け入れていないことがあると思うんですよ。

閣下の中に戦車を倒すのは戦車だという観念が邪魔していると思いますよ。

北条:

いやだってね、実際問題の話として戦車の敵が戦車じゃないとして、敵の砲兵を打撃するためにはまず戦車が出てきてそれを倒さなきゃいけないわけじゃん。実際ソ連軍のKV-1重戦車がドイツ軍の陣地を蹂躙した話なんかは戦車を全部倒して砲兵陣地を蹂躙している*じゃん。

*北条註:ロバート・フォーチェック著・宮永忠将訳「ドイツ戦車猟兵vsKV-1重戦車」(大日本絵画、2013年)参照。

久保:

いや分かるんですよ。まさにこの本ってエピソードとして語られる話と実態は違うってことなのかなと。戦車が敵砲兵陣地を蹂躙した華々しい話は読んだことはありますが、砲兵が敵を阻止した話って読んだことあります。けど実際どっちが多かったのかってことだと思うんですよ。

で説得を試みるとしたら、大木先生の独ソ戦かなと。

その中で独ソ戦の初戦のスモレンスクで実は戦車が大損害を出ていた話なんかを書かれていますが、それははどうですか。

独ソ戦で最初の大規模包囲であるスモレンスクポケットの中に包囲されたのってソ連軍の戦車ですか、主なのは歩兵ですよね?ドイツに損害が出た理由は歩兵師団の砲兵が最後まで抵抗したからじゃないですか。でキエフでも大規模な包囲をドイツは実現しますがその殲滅に時間がかかったわけで、ドイツの戦車を差し向けていますけど、それは包囲内側に戦車がいたからですかというと違うのではと思うわけですよ。ここでも砲兵が残存しているから敵の抵抗が長引いて損害が出たんじゃないですか。

ドイツ戦車が独ソ戦の前半で加速度的に戦車を失ったのは戦車よりも砲兵のせいだと考えるのか自然じゃないですか。

北条:

そうかも・・・

久保:

直感に反するんですけど、実態としてのところスモレンスクポケットは戦車の群れがいたから苦しんだわけでないのに、第三装甲集団の稼働率が70%まで落ちている。第二装甲集団の一部の戦車師団、第3と第18師団に至っては35%にまで落ちている。これスモレンスク戦車戦のせいですか、だって圧勝してるじゃないですか。じゃあなんでこんなにすり減ってるのかと言えば砲兵なんですよ。

で、昔から常々言ってる話ですが36年ソ連軍野戦教範の記述が興味深いんですよね。

第二百二十六

現代戦の防御に於て第一に具備すべき要件は対戦車防御なり。

でこれをどう構築するかといえば、狙撃兵師団は突破されることを前提していて、師団の3個大隊を正面に並べるのでなく円周防御を行って師団砲兵をその中心に配置する。包囲されても全方位に射撃できるんですよソ連軍は。これを突き破るのがドイツ軍の戦車の仕事だから損害は増えるでしょう。

しかもドイツは砲兵が分散配備されていてその援護が乏しく、空軍の援護があればいいが、ないとドイツ軍戦車を敵のラッチェバムみたいな砲との交換していくことになるわけじゃないですか。

そういった任務なら戦車も突撃砲は一緒じゃないと。

我々は華々しい部分しかスポットを当てないが、多く出現した現象は何かから砲兵を捉え直すべきかと。戦車エースの話は知っていますが、最良の砲兵部隊って知らないですもん。ですが砲兵こそが戦場における決定的な要因だったんだというのがこの本の決定的な部分だと思うんですよ。多少腑に落ちますか。

北条:

まぁそういわれればね・・・

久保:

僕もこの本を理解する上で他の本を引いてますし、この本だけで戦車突撃砲の関係を理解できたというより、閣下のご指摘を受けて理解できている部分が大きいんですよね。

軍事の本を読むうえで、閣下の細部を見る目の集中力はすごいと思うんですけど、全体に通底する読みが不足しているかなと。全体を通して砲兵が戦車を損耗させる機能だったということをかみ砕いて腑に落とさないといけないと理解できないのかなと。

僕は元々思想系のゼミにいたので、テキスト分析、コンテキストに気を配れと教育を受けたので敏感なのもあると思うんですよね。閣下は木を見て森を見ずになっているのかなと。僕の読みや古峰文三先生の議論にご指摘のように捨象している部分はあると思うんですよ。ただまずここで言いたかったことことをくみ取ったうえで批判をしないといけないと思うんですよね。

難しいですけどね。基本的に僕はこの議論をすんなり受け入れたのでこの議論の信奉者になっているので。

けど、結構今の戦車・突撃砲議論はこの本のキモかなと。砲兵から見た世界対戦とは何かといったら戦車は砲兵に削られてきた。戦車が戦車を削った英雄的なエピソードを我々はが好きですが、戦車を多く削ったのは戦車出なかったということを理解しなければならないことなのかなと。

それが正しいかはより検証しなければならないですが、その世界観を提示した点でこの本は革新的なのかなと。

我々は戦車という兵器を見るとき戦車がどれだけ対戦車兵器として使い勝手がいいかを見るじゃないですか。だがどうもそうではなさそうだと。

砲兵ーー戦車を殺す

久保:

でこれって大事な視点なのかもと思った理由があるんですよ。

ウクライナですよ。

現在のウクライナ戦争で新型戦車が供与されたのにやられまくってるわけですよ。戦車って戦車が来なければ無敵だってのが我々の心の中にあった前提だったじゃないですか。けど実態は砲兵に戦車は削られるから、砲兵火力を十分に持ったロシア軍陣地に突っ込んだら溶けるんだなと。現代につなげるとしたらそういうことも言えるのかなと。

結構腑落ちしなかったじゃないですかレオパルドがあんなに吹っ飛んでるのを見て。けど戦車ってこういう削られ方をするんだなと。突撃砲化した戦車としてのレオパルドやT-62がを使って南部攻勢で削られたわけじゃないですか。けどあれも戦車にやられたわけじゃないじゃないですか。これって重要なことなのかなと。

もちろん攻勢局面を戦車がないと主導できないのは間違いないし、ハリコフ前面からロシア軍を追い出したのは戦車の役割が大きいと思います。

ただ火力を指向できる軍隊に戦車を突っ込ませると何が起きるのかに我々は無頓着だったのかなと。

戦争映画見ていると、戦車の周りでバンバン爆発しても戦車が生き残るってるじゃないですか。あれって噓だったんだなと。戦車が突っ込んでって爆発してても生き残って敵戦車と撃ち合うという劇画の世界。あんなものは存在しなかったという何とも夢の無い話がこの本の本質なんじゃないですか。

北条:

確かに・・・そうだね。

実際ね言ってしまえばそうだもんね。

SU-152とかでも、この当時のドイツ軍は無ニッケルや無モリブデンで作られている装甲だから強度が不足していて、それがISUだろうと野戦砲弾のまぐれヒットだろうと大口径の砲撃が直撃したら割れちゃうので。たしかにそうだなぁ。

戦車ゲームWoTでも散々あったけど至近弾でも底面装甲が抜かれて大ダメージとかもあったし、砲兵こそが数的にも戦車をより多く削った手段と言われれば確かになぁなるほどねという感じですね。

久保:

戦車好きの閣下の子供の夢を壊しているみたいで後ろめたいんですよ。

戦車大好きおじさんに、いや戦車殺したのは戦車じゃないんですよと話し続けるの物悲しいですね。

北条:

いやもう無限になんでだろうなぁと思ってるよ・・・

久保:

けどそれでも戦車が必要なのはなぜかは考えなきゃいけないのかなと。

それでもなお戦車を研究するのが戦車オタクなんじゃないですか。

だってやめないでしょ。

北条:

この程度でやめるわけないだろ!!

久保:

閣下のそういうところ好きなんですよ。

北条:

だって「強くないからやめる」なら、もうとっくにドイツ軍オタクなんかとっくの昔にやめてるわ。

久保:

大爆笑

総評ーー「諸兵科連合」は誰のためにあるのか

久保:

まぁ総評として戦車を削るのは戦車じゃなく砲兵だと。それを掴まないとこの記述は見えてこない。それは我々の直感に反している。だけど事実はそうなんだということ。

北条:

そうだね。

久保:

だけど、戦車が要らないかと言ったら絶対いるんですよね。ミリタリーの難しい所ってそこじゃないですか。これだけ砲兵の重要性を理解して、戦車が厳しいってことを理解したところで、「戦車要る」って俺言いますよ。

北条:

それは僕が無限に言ってきた砲兵は攻勢を主導できないから。

久保:

うーーんそれは正しくない気がします。

ソ連砲兵の火力主義ってまさに攻勢を主導できているから。

北条:

まぁ作戦次元は別として戦術次元として、戦車が必要でしょって話。

久保:

うーーーん。

というより僕が今何を考えていたというと諸兵科連合ってこういくことだなと。あらゆる兵器は必要性があるなと。諸兵科連合戦闘としての近代軍は歩兵・砲兵・戦車それが複合的に機能しなきゃいけない。ただ諸兵科連合システムってこういうことなんだと。

なんで砲兵を常に戦車とくっつけなきゃいけないのか。戦車の能力を十全に発揮するには砲兵を砲兵でキルしないといけないし、戦車がないと砲兵が砲兵をキルした意味が発生しないんですよね。極めて単純明快な事実として全員が主役なんだなと気が付いたんですよ。

諸兵科連合って主役は師団によるけど主力が歩兵や戦車で補助する手段が砲兵だと思っていたんですよ。だけど砲兵なくして攻勢はないし、歩兵や戦車がないと砲兵の攻撃に意味を持たせられない。

北条:

確かにその意味で言うと、諸兵科連合部隊そのものが主権者なんだろうなと。主権者って表現があってるか分からないけど、誰かが主権者でもなく諸兵科連合システムそのものが価値があって、どれかがほかに対して優越を持っているというより、システムとして尊いというか重視されるべき。

久保:

そうそうそう!!そうですよよね。

主権者って表現が面白いので採用させていただくんですけど、機甲師団を考えるんだったら戦車が主権者だってイメージがどっか合ったじゃないですか。

戦闘団になってない戦車は主導的な機能を発揮できないし、砲兵の側からしても戦車なき砲兵は成功しても戦略的な意味を発揮できない。戦略的な意味付けを可能とするは全てのアセットがある時だけだ。

勿論戦術次元では全部がそろっていないけど仕方なしにどっかの部隊が機能を代替して力技でごり押すことは当然発生するけど、理想論としての諸兵科連合はなぜ理想なのかというのはこういうことなのかなと。

そんなところで今回の結論ですかね。

おわりにかえてーーこの本すげぇわ

久保:

はじめてやってみてどうでしたこの企画?

北条:

まぁ話している中で新しく見えてくることは何度もやっているからさ、俺らでさえ新しいものが見えてくるからこれをやって新しいものが見えてくる人もいるかも。

久保:

これやって誰かにさらに意見もらえたら嬉しいですよね。

北条:

それはそう。

久保:

しかし我々はメカ家と戦略家なので視点が違うので面白いですね。

でやっぱり一冊の本という媒介物があると議論しやすいですね。

それだけ議論に含みを持たせるいい本だと思いました。

それで最後の質問ですが、最初はこの本に疑問を持たれていましたが、今はどんな印象ですか。

北条:

戦略的次元のとしてのもの再定義して、歴史的かつ、戦略次元としての砲兵を見る本なので、ミクロな次元からは見えてこないところもあって僕はサブリーダー的な本は欲しいなと思うけど、戦略次元の解説を受けると新しいものが見えてきたなと。

その意味で逆にミクロな視点側でこの議論をどう打破するか考えるって意味でも読んでみる価値があります。

久保:

僕の中でも読みの精度があがったなと。思った以上に凄い本だなと。最後にしょうもない感想言うなよって話ですが。思った以上にインパクトのある議論だなと。今度古峰文三先生が『現代砲兵』も出されるのでそれも買ってまた議論しましょうか。

というわけで今日はここらへんで失礼します。

もし何か一つでも心に残ることがあればスキのワンクリックやコメント、Xのフォローなど頂けると本当に嬉しいです。

何か一つでも心に残ることがありましたら幸甚です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

※Amazonアソシエイトリンク利用。

気に入ったらサポートいただけると嬉しいです。 頂いた分はさらなる調査の資金にあてます。 気になるテーマなどがあれば教えてください。