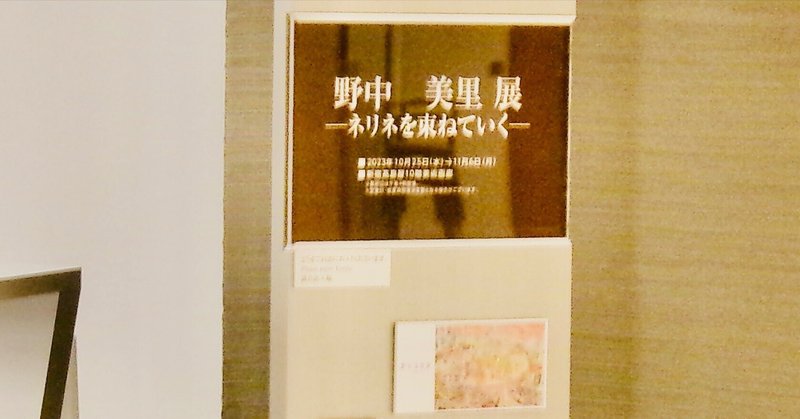

「絵画への信頼」-------「野中美里展 ネリネを束ねていく」。新宿高島屋美術画廊(2023.10.25~11.6)。

アートは、見にいくのがただ好きで、それも現代アートと言われるような作品を見るのが好きになり、それほど頻繁に行かなくても、25年以上、細々と見続けているのは、自分の気持ちが底の方で支えられるような気がするからだ。

コロナ禍になってから外出そのものが減ってきて、5類移行後も、まだ感染は収束しているわけではないので、個人的には、外へ行くのは減ったままだった。

それでも、アートが見たい時には、見に行く。

才能

才能がある人は思った以上に多い。

少しずつでも20年以上見てくると、アートの世界にも才能があるアーティストはたくさんいて、大げさではなく輝いているような人であって、その先も未来が明るく見えて、それはうらやましくなるような存在であっても、そこから長く続けていく人ばかりではない。

そんなことを見ていると、ただの観客ではあっても、勝手に悲しさとか、理不尽さとか、先の見えなさとか、いろんなことを勝手に感じ、そんなことを一方的に思うのは失礼だろうけれど、そんなことがあると、今の作品だけではなく、これから先の制作のことまで勝手に考えてしまったりする。

それでも、若くて才能を感じる作品を見るときは、こちらの気持ちまで少し明るくなる。

アートツアー

9月に地元のアートツアーに参加して、とても楽しかったのだけど、そのとき、オープンアトリエのような企画もあって、そこは普段が見られないアーティストの制作現場にも行くことができた。

そこには、恥ずかしながら知らないアーティストの人も何人もいて、でも、その作品は魅力的で、それに若い人たちも多くて、やはり、そういう場所には、明るさのようなものまであるのを感じていた。

そして、その中の一人のアーティストは、作品も、その話も含めて魅力的で、次に個展があることも知って、見に行きたいと思った。

そして、時間が経った。

その個展をする場所は、新宿の高島屋だった。

新宿高島屋

新宿高島屋の美術画廊には、行ったことがなかった。

その場所は、1990年代の後半に「タカシマヤタイムズスクエア」という名前で、やけに華々しく開店したのは、覚えている。

その頃、どうして「タイムズスクエア」という名前をつけたのか不思議で、それは、ニューヨークの有名な場所の名称を、そのまま使っている、ということらしかったのだけれど、あの場所が「タイムズスクエア」なのは、タイムズ社の本社があるからで、それは意味があるけれど、「タカシマヤタイムズスクエア」には、そうした必然性がないという指摘も読んだことがある。

だから、そのネーミング自体に、バブル期の頃の習慣が残っているようで、それは、21世紀の「高輪ゲートウエイ」というネーミングにまでつながっているような気がする。

気がついたら、さらに時間が経って、展覧会は最終日になっていたし、午後4時に閉廊で、微妙に焦ったりもしていた。

新宿高島屋の美術画廊には、行ったことがなかった。

そして、いわゆる百貨店の上の方の階にあるそうした場所には、何度か行ったことがあるのだけど、そこには富士山か風景の絵があって、しかも、それほど広くないといった、もしかしたら偏見に近いのかもしれないけれど、そんな印象があったから、行く前からちょっと気持ちが構えていた。

新宿駅で降りて、いろいろと工事などで変化があったようで、まだ降りたことがないような出口になっていた。

昼頃のせいか、そこにあるベンチのような場所には、思ったよりも大勢の人がいて、昼ごはんを食べている人もいた。

こんなふうな場所になっているとは思わなかった。

新宿の高島屋は、駅から近くて、店内に入って、エレベーターに乗って、10階に着いた。久しぶりに、たっぷりと通路の幅の広い売り場に来て、そして、かなり静かな空気で、落ち着いているのか、それとも活気がないのか分からないような雰囲気だった。

野中美里 ― ネリネを束ねていく ー

美術画廊は、割とすぐに見つかった。

その作品は、城南島のアトリエで見た時と同じように、明るさと柔らかさが伝わってくるようだった。

例えば、食卓のことを描いているのは分かって、それぞれの形もある程度はしっかりしているのだけど、それよりも、それぞれの色が混じりそうで混ざらず、でも、それぞれが対立しているわけでもなく、一体化するようにも見える。

明るい色が多く使われているようで、でも、原色ではないから、ただ気持ちを明るくするわけではなく、かなり描き込んでいるように思えるのに、重さは感じなくて、でも、軽すぎるわけでもないけれど、絵に密度があるように思える。

そして、絵画は長い歴史があって、日常的なことも含めて、作者の目の前に広がる風景を描いてきたアーティストは、特に印象派以来、数限りなくいるはずで、その作品数も無数に近いのだと思う。

だけど、その風景は、作者が見てきた風景が重ね合わされているようで、いろいろと混じり合っているのだけど、さわやか、と形容してもいいような明るさがある。そして、見ていて、なんでだか、新しさがあるようにも見える。

絵画への信頼

最終日のせいなのか、それとも、こうした画廊では常識なのか、作者の方がいた。

少し話もしてくれて、画面の構成や色使いや配置などは、こちらが受けた印象のようなものも含めて、作者自身の意図したことが伝わるように、とても細かい配慮をしていることも知った。ただ、そうしたことも含めても、そういう工夫や配慮が表に出ないで、作品そのものの魅力のようなものになっていることもすごいと思えた。

そして、やはり、今はアートの表現手段は多いし、映像作品を選ぶアーティストも数限りないし、絵画というものを選ぶ時にも、さまざまなことを考えたり、迷ったりもあるのかとも思ったが、勝手に感じたのは、作者の絵画への強い信頼だった。

まず描くことを続けて、その中でできることをし続けて、ということに覚悟のようなものもあって、だから、20代で安定感のようなものもあるのかもしれない、と思った。

それは、とても気持ちがいいことだった。

作品

そして、ここは百貨店の美術画廊で、売り場の一つでもある。

だから、当然のことながら、作品の一つ一つにタイトルと価格とすでに誰かが購入していれば赤い小さな丸いシールが貼られる。

いくつもの丸を見て、値段を確かめて、自分の経済力では購入もできず、だから、ただ見ているだけでは申し訳ないけれど、でも、この若いアーティストがこれから年数が経っても、その時々の気持ちを大事にしながら作品を作っていきたい、だから、今とは違う形で描いていくかもしれない、といった希望も語っていた。

その将来への信頼感は、自分自身の感覚に対してのようなものだけではなく、常に「何がアートか?」を更新しているのが現代アートの世界でも、やはり、美術への信頼感も強いのだと思った。

これからも、ずっと作品をつくり続けてほしい。そして、まだ見たことがないような作品を見せて欲しい。

(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。

#イベントレポ #美術画廊 #画廊 #アート #絵画

#アーティスト #芸術家 #画家 #野中美里 #個展

#作品 #絵画への信頼 #現代美術 #現代美術家

#現代アート #毎日投稿

記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。