松下幸之助と『経営の技法』#109

6/3 素直な心と経営のコツ

~素直な心になるところにこそ、経営のコツを得るコツがある。~

素直な心については、私は以前から、その大切さを人にも言い、自分自身にも言い聞かせて、その向上に努めているのですが、常住坐臥、常に素直な心になることができれば、人間というものは、物事の本当の姿、実相を見ることができるようになって、あたかも神のようにと言ってもよいほど、強く正しく聡明になることができると思います。

そうなれば、商売や経営において何が大切かといったことも的確につかむことができましょうし、人を生かしていくにはどうすればよいかというようなことも、その時々に応じて正しく判断できるようになるでしょう。それは経営のコツを会得した姿に他ならないと思います。その意味では、素直な心になるところにこそ経営のコツを得るコツがあるといっても決して過言ではない気がしています。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

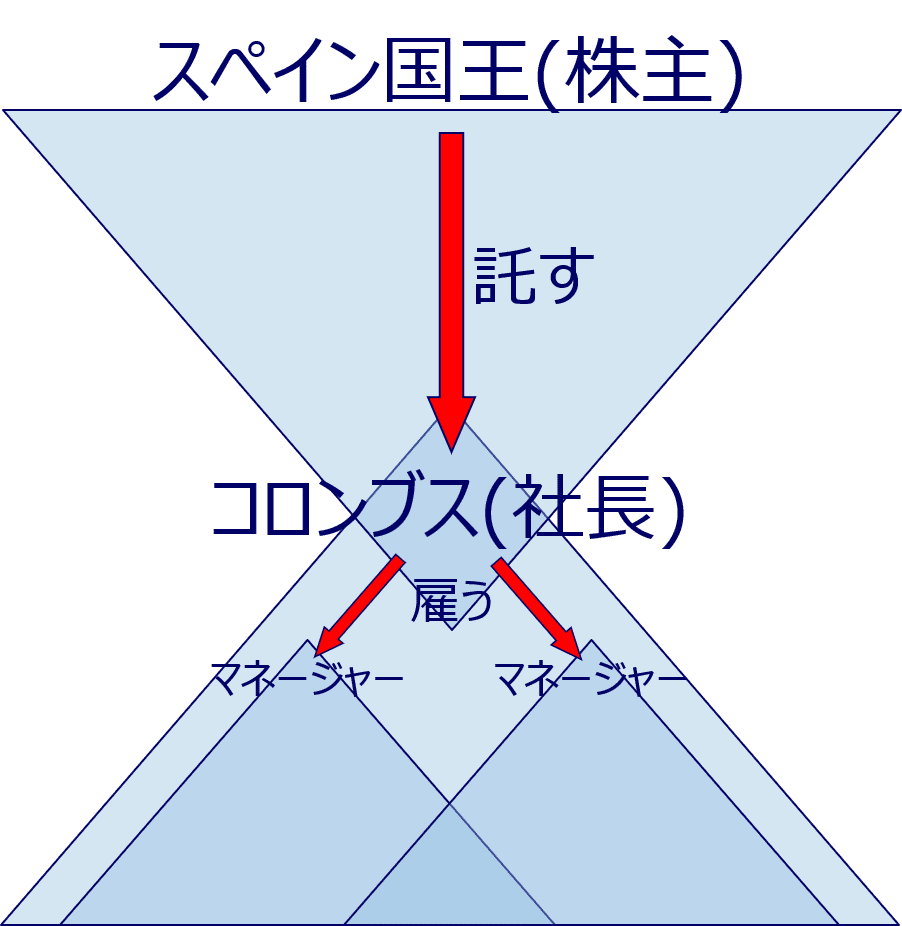

1.内部統制(下の正三角形)の問題

まず、社長が率いる会社の内部の問題から考えましょう。

松下幸之助氏にとっての経営のコツは、素直な心であり、それがあると、「物事の本当の姿」「実相」を見れるようになり、「強く正しく聡明になる」のです。すると、大切なことを掴むことができ、人を生かす方法も、時々に応じて正しく判断できることになります。

このような魔法のようなツールであれば、当然誰でも欲しいものですが、素直な心が、なぜ経営上このようなツールになるのか、確認しておきましょう。

経営は、①人を使って(組織を動かして)利益を上げることです。そして、②利益を上げるためには、チャレンジしなければなりませんから、リスクを取ることが必要です。そして、松下幸之助氏の言葉を見る限り、この①人を使う部分と、②リスクを取る部分の両方について、「素直な心」が役に立つことを意味します。

まず、①人を使う点から見た場合、人がついてくるようになるためには、小手先の技術や口先だけのテクニックだけでなく、むしろ誠実で信頼できる人柄が必要です。このことは、多くの経営書などで指摘されていることであり、ここで改めて説明するまでもないでしょう。もちろん、人柄とは違う部分で従業員を惹きつける方法もあるでしょうし、実際にそれで成功している経営者もいるでしょう。

しかし、多くの場合、結局、メッキがはがれて地金が出てきたときに、それでも輝いているかどうかが問題になります。その地金の輝きを高めるのは、その人柄であり、人柄の魅力を高めるのは、隠し事をせず、裏表のない「素直な心」に他ならないのです。

さらに、②リスクを取るためにも、「素直な心」が重要です。

それは、自分の見立てが正しい、という思い込みではなく、自分自身に仮に自信があったとしても、もしかしたら違うかもしれない、という意見や指摘、現実を受け入れることが、判断を誤らせないために必要なのです。つまり、「素直な心」とは、自分自身の壁を乗り越えるツールであり、だからこそ自分の能力以上の状況判断を可能にしてくれるツールなのです。

このことを、経営者個人の力量の問題に終わらせるのではなく、組織論として見た場合には、①人心を掴むための「素直さ」が、会社経営上のツールになることが理解できます。つまり、従業員が安心してついてこれるように会社の状況などを幅広く従業員にも開示していこう、という方法の合理性に繋がってくるのです。

さらに、②については、組織全体(特に中間管理職)が、自分に都合の良い情報だけでなく、都合の悪い情報(自分の信念や仮説を否定する情報)であっても、適切にこれを受け止め、対応できるようなルールやプロセス、雰囲気作りが必要です。ミスを非難する減点主義よりも、チャレンジやリカバリーのための努力や勇気を評価できる加点主義の方が、実際に運用することが困難ですが、組織の中で「素直な心」を実現するうえで有効な面があるのです。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係で見た場合、経営者に素直な心があるのはとても良いことでしょうが、綺麗事ばかりでは駄目です。上記のような「素直な心」を組織に持たせるためには、例えば不都合な事実を報告しなかった中間管理職者がいた場合、たとえその心情を理解できたとしても、組織のためには心を鬼にして、厳しく処分することも必要でしょう。

個人として魅力的ですね、で終わるのではなく、それを組織に埋め込んでいき、組織全体が「素直な心」を持つように組織や組織文化を作っていく能力が必要なのです。

3.おわりに

ビジネスマン個人の問題として見ても、「素直な心」を、一般的なイメージであるひ弱で単なるお人好しという意味ではなく、もっと深みのある言葉として捉えましょう。

例えば、ここで相手の言っていることを簡単に信じてしまうのは甘すぎないか?などのように、自分自身の立場を客観的に見るためにこそ、「素直な心」が必要です。自己正当化のための「素直な心」ではなく、自立した自分自身を客観的に見極めるために、つまり自分自身を律するための言葉として「素直な心」を位置付けるべきでしょう。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?