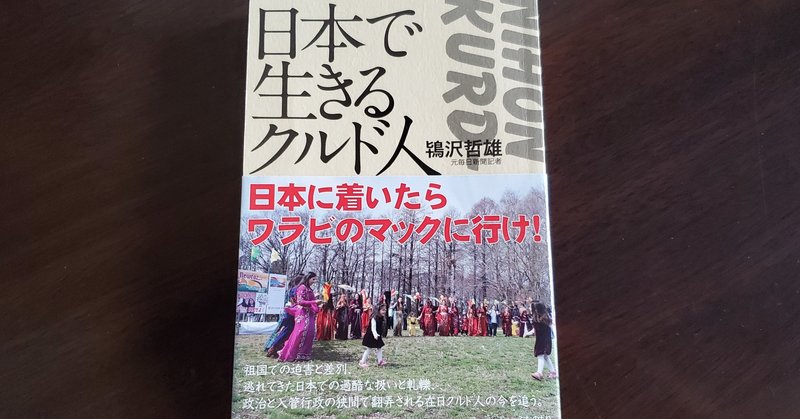

【後編】書籍解説No.13「日本で生きるクルド人」

こちらのnoteでは、毎週土曜日に「書籍解説」を更新しています。

※感想文ではありません。

本の要点だと思われる部分を軸に、私がこれまで読んだ文献や論文から得られた知識や、大学時代に専攻していた社会学、趣味でかじっている心理学の知識なども織り交ぜながら要約しています。

よりよいコンテンツになるよう試行錯誤している段階ですが、有益な情報源となるようまとめていきますので、ご覧いただければ幸いです。

それでは、前回の投稿はこちらからお願いします。

前編では導入部分として「クルド人とは」という点に絞って解説しました。

そして、今回は「日本で暮らすクルド人」「入国管理局(入管)の問題点」に焦点を当てていきます。

昨年夏、フィールドワークの一環として埼玉県の川口市と蕨市を訪れました。両市は外国人居住率が全国的にも高いことで知られています。

人口600,000人を超える川口市には総人口の約6%に当たる約36,000人の外国人が住んでいます。そのうちの半数は中国人ですが、JR蕨駅が最寄り駅となる川口市北西部の芝地区周辺には、多くのクルド人が居住しています。

日本で暮らすクルド人は現在約2,000人ほどですが、そのうちの約1,500人が川口市周辺で暮らしているといいます。

彼らはどのような経緯で日本に渡ってきているのでしょうか。

【日本に流入するクルド人】

トルコ、シリア、イラク、イランなど、それぞれの国で少数民族として迫害され、列強国の思惑に翻弄され続けてきたクルド人。

こうした状況は今なお続いており、政府の弾圧や迫害から逃れるため、クルド人の多くは難民として欧州をはじめとした周辺諸国へと流出しています。

そして、意外に思われるかもしれませんが、1990年代初頭からは難民認定を受けるため日本に渡る人も増え始めました。

(蕨駅前のメインストリート)

現在、日本に住むクルド人は約2,000人で、うち約1,500人は埼玉県川口市と蕨市周辺に住んでいるといわれています。

これはクルド人に限った話ではありませんが、外国人居住者の中には在留許可を正式に受けていない、あるいは在留期間が切れて不法滞在の形になっている人も一定数いることから、実際には更に多くのクルド人が在住していると考えられます。

また、両市は全国的にも外国人居住率が高いことで知られています。

2019年8月に現地を訪れた際、実際に街を歩いてみると中国人をはじめとしたアジア系の人だけではなく、中東系の顔立ちをした人とも何度かすれ違うことがありました。

ここで、両市の外国人居住率の推移について算出してみます。

川口市が出している人口統計(2019年1月)によると、全人口が606,154人、うち日本人が568,640人、外国人が37,514人となっています。人口に対する外国人の比率を算出すると、6.1%でした。

これを5年前のデータ(2014年1月)と比較してみましょう。全人口は583,989人、うち日本人が561,031人、外国人が22,958人で、人口に対する外国人の比率は3.9%でした。

5年間で日本人は約7,000人増えていますが、外国人は約15,000人と2倍増えていることになります。

(埼玉県川口市ホームページの資料より算出)

また、同様に蕨市の人口(2019年1月)も算出してみます。

全人口は75,261人で、日本人が68,502人、外国人が6,699人となっており、人口に対する外国人の比率は8.9%と川口市を上回り、およそ9人に1人が外国人という計算になります。

こちらも5年前のデータ(2014年1月)と比較してみます。全人口は72,229人で、日本人が68,572人、外国人が3,657人、人口に対する外国人の比率は5.1%です。

5年間で日本人の数はほぼ横ばいなのに対し、外国人の数は約3000人増とという結果でした。

(埼玉県蕨市ホームページの資料より算出)

(川口市にある、地域の交流の場となっているカフェ)

【難民認定は狭き門】

各国政府から弾圧や迫害を受けるクルド人は、身の危険から逃れるために国外へと離散しており、そのなかのごく一部は難民認定を求めて来日しています。

難民申請のために来日する外国人は、まず観光ビザで入国し、その後「難民」としての在留資格を取得するために難民申請をするという一つの流れがあります。

クルド人に限らず祖国での紛争や迫害の危険から逃れるために来日する外国人の数は増加する一方で、難民認定を受けるには非常に狭き門という状況です。

法務省の統計によると、2017年に難民認定申請をした外国人は19,628人で、うちクルド人を含むトルコ出身者は1,195人でしたが、実際に難民認定されたのはわずか20人でした。

同時期、ドイツでは147,671人、米国で26,764人、カナダで13,121人が難民認定されています。これらの数字は政治的、地理的な背景などから単純に比較できるものではありませんが、数字だけで見ると欧米諸国よりも日本の難民認定数が圧倒的に少ないことがわかります。

そして、来日するクルド人も例によって難民申請をするものの、未だ彼らが難民として認められたケースは過去一度もありません。

【入国管理局による「収容」問題】

難民申請のために来日する外国人が、言語の問題などから制度自体を理解していないことによって、本人達の気付かないうちに規定の在留期間を過ぎ、入国管理局(以下、入管)によって収容されるというケースが多くあります。

他には、海外から「現代の奴隷制度」「最悪のインターンシップ制度」と揶揄されている外国人技能実習制度によって来日した外国人が、その劣悪な環境から失踪したことで在留資格を喪失し、その後収容されるケースも近年は増えています。

このように、入管施設に収容されるのは、日本に滞在するための在留資格を持っていなかったり、持っている在留資格では認められない活動(就労や居住地域を離れるなど)をしたために「退去強制」の対象であると入管に認定された、あるいは認定の審査中の外国人です。

現在、入管当局による「収容」が国際機関から問題視されています。

入管法第52条の5:(中略)退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた、主任審査官が指定する場所に収容することができる。

周知のとおり、犯罪を犯して刑務所に入った人は刑期が決められています。しかし、入管施設への収容の場合はその期間が定められておらず、すべて入管当局の裁量に委ねられているのです。

家族と引き離された外国人は、いつ退所できるか見通しがつかない状況下で絶望感を抱え、自殺や自殺未遂、自傷行為に走る人もなかにはおり、また「施設職員から暴言や暴力を受けた」「十分な医療を受けられなかった」「(女性の)着替えやトイレも監視された」という元収容者の声も、文献や報道を通じて公にされ始めています。

政府は難民申請者に対しては帰国させる方針で一貫していますが、それぞれ国に帰ることができない事情を抱えています。その上での長期収容及び精神的、肉体的抑圧は人権侵害に当たることから、国際人権委員会は「長期収容は拷問に当たる」として日本政府に勧告しています。

訪日外国人数が増加の一途を辿るなか、以前の記事で触れた外国人労働者の受け入れ政策の改善に加え、移民政策及び難民政策の根本的議論が迫られています。

【まとめ】

前述したように、日本の在留外国人数は近年増加傾向にあります。政府は、外国人(労働者)を積極的に受け入れる方針を打ち出していることから、今後も増加を辿っていくことが予想されます。

しかし、「外国人居住者の増加=治安の悪化」という固定観念ばかりが先走り、居住者は増えても未だに差別やいじめの問題は健在で、生きにくさを抱えながら生活を送っている外国人は少なくありません。

最後に、少子高齢化に伴う働き手の減少により、日本経済は今や外国人労働者がいなければ立ち行かないところまで来ています。

現代の日本では、技能実習生が農場や漁場、工場、建設現場といったブルーカラーの現場で、留学生らがコンビニ、居酒屋、牛丼チェーン店、ドラッグストアなどで働くことで、安価で便利なサービスの享受が可能になっているといっても大袈裟ではないでしょう。

コンビニが24時間営業を続けられていること。指定した時間通りに新聞や荷物が自宅まで配達されること。安価で美味しい食事がいつでも食べられること。スーパーで青果、鮮魚、精肉といった生鮮食品が常時並べられていること。

これらが続けられているのは、日本人がやりたがらない低賃金重労働の仕事を外国人労働者が補っているためです。もちろん、こうした職場の労働環境や労働条件などは是正されるべきですが、こうした環境下で働いている人がいて、現代人にとってもはや当たり前となっている便利さを享受できていることを知っておく必要があるのではないかと思います。

過激な差別意識を引っ提げて外国人排斥ばかりを訴える人たちは、こうした便利さを放棄する覚悟があるのでしょうか。

少子高齢化社会と多文化共生が進み続ける日本では、もはや外国人との共生から目を背けることができないところまで来ています。

政府の方針や制度だけではなく、国民レベルでの意識の変革も求められる時代が訪れているのかもしれません。

よろしければサポートお願い致します。今後記事を書くにあたっての活動費(書籍)とさせていただきます。