死してなお、ネタに出来るという愛情:映画『くれなずめ』

先日、学生時代の同期の結婚式があった。

その披露宴で私は、私達は、余興をやった。

この、披露宴の余興というイベント、何かしらの不和や諍いや不満がありながらも、最後はなんだかんだ(自己)満足してしまえるものだ、ということを、これまでの余興5回の経験で心得た。

その懸案事項となるのは、内容どうするのか問題、練習のスタジオ代誰が持つのか問題、お礼が出ないじゃないか問題などの下世話で生々しいもので(私という人間の小ささのせいかもしれない)、そのベクトルは無論、新郎新婦に向かっている。

でも、ここが結婚式の余興の厄介なポイントで。

私達はあくまでその結婚を祝う立場にあり、祝福のために踊ったり歌ったりするのであり、その想いは無償のものでなければならない。

故に、頼まれて引き受けた身でありながら、余興をやるゲストの自分達がどう思っていようがそんなことは関係なく、いつだってどこだって新郎新婦ファースト、が鉄則なのである。

そうして、独身の私は、毎回若干の愚痴をこぼしながら、それでも最後はなんだかんだ幸福感に包まれておいおい泣いてしまっているんだから、やりがい搾取も甚だしいぞ、おい。

ついつい言い過ぎてしまいました。

口ではこんなことを言っているけども、本当は皆の結婚を誰よりも嬉しく感じているし、余興をやらせて貰えて、本当は万歳三唱してるからね!!

本当は余興やりたいんだよ!目立ちたいんだよ!花嫁より綺麗でいたいんだよ!何かしらで目立ってないと、その場に居辛いタイプのチキン野郎なんだよ、わたしゃ!

一生に一度きりの大切な結婚式で、今まで私に踊らせたり歌わせたり漫才させてくれたりした皆々様、本当にありがとうございました。深謝。

というわけで、先日の披露宴では、大学の同期と新郎新婦を交えた6人でダンスを披露して来たわけなのだが、やっぱりね、学生時代の仲間は格別だよなあと、改めて感じた次第なのです。

社会に出てからって、どうしたって友達を作り難い。

毎日顔を合わせる職場の人間は仕事ありきの関係だし、プライベートで繋がった知人はたまに会うだけの密度でしかない。

それに対して、学生時代の友人とは、無為な毎日を共に過ごし、しょうもないことで時間を潰したやつら。

そんな期間って、学校で出会った仲間だけとしか紡げないものだったりするし、そんなやつらとなら、どうでも良いことにも未だに時間を割くことが出来る。

私達5人も、学生時代からまあ色々と軋轢や溝を生じたりしながらも、でも結局は5人に帰ってる。

今回の余興でも、あーだこーだと愚痴を垂れながらも、学生時代の様に皆で練習を重ねた時間に青春を懐古し、終わってみればあれ以上に素敵な結婚式はなかったと感じている。彼らと過ごす時間は、余りにも楽し過ぎるのだ。

なんというか、あいつらのことを思い出すと、一人ですっげーーー楽しくなってしまって、その余韻を引きずり過ぎていて、式から3週間を過ぎた今でも、あの日の動画を無駄に見返している。

あ、なんだか口が悪くなってるやん。

バカなことばっかりやっている彼女達とのことを語ろうとすると、どうにも言葉遣いが汚くなってしまうので、どうかご容赦頂きたい(決してヤンキー仲間ではありません)。

現在劇場公開中の映画『くれなずめ』も、高校時代の仲間6人組が5年振りに再会し、友人の結婚式の余興に臨むというストーリーだ。

ある日突然、友人が死んだ。僕らはそれを認めなかった。

泣きたいのに笑えて、笑いたいのに泣ける。“狭間”の時間に起こる奇跡─

優柔不断だが心優しい吉尾(成田凌)、劇団を主宰する欽一(高良健吾)と役者の明石(若葉竜也)、既婚者となったソース(浜野謙太)、会社員で後輩気質の大成(藤原季節)、唯一地元に残ってネジ工場で働くネジ(目次立樹)、高校時代の帰宅部仲間がアラサーを迎えた今、久しぶりに友人の結婚式で再会した! 満を辞して用意した余興はかつて文化祭で披露した赤フンダンス。赤いフンドシ一丁で踊る。恥ずかしい。でも新郎新婦のために一世一代のダンスを踊ってみせよう!!

そして迎えた披露宴。…終わった…だだスベりで終わった。こんな気持ちのまま、二次会までは3時間。長い、長すぎる。そして誰からともなく、学生時代に思いをはせる。でも思い出すのは、しょーもないことばかり。

「それにしても吉尾、お前ほんとに変わってねーよな。なんでそんなに変わらねーんだ?まいっか、どうでも。」

そう、僕らは認めなかった、ある日突然、友人が死んだことを─。

舞台原作らしい、高校時代の仲間らしい「わちゃわちゃ感」

本作、劇団ゴジゲン主宰の松居大悟が監督・脚本を務め、同名舞台作品の映画化とあって、演劇らしい創り方の映画作品と言える。

演劇らしいってどういうこっちゃと、我ながら思ってもいますが、例えば、ノイズの多さ。

演劇では映像ほどに場面転換を容易に出来ないため、会話の妙や空気の緊張と弛緩を提示して、場に流れる空気を劇場全体で共有するという傾向が強い様に思う(もちろん、舞台装置や派手な演出で魅せる作品も多くあるが)。

故に、役者は方々でそれぞれに喋っており、脚本に書かれているのかいないのか、といった、台詞とも判別しにくい雑音を多く混ぜることで成立させている。

それこそが実際の日常会話のリアルであり、平田オリザが提唱した現代口語演劇や同時多発演劇と通ずる形式のものである。

と、わけの分からん用語を出してしまいましたが、つまり、テレビドラマなんかでは特に、出来る限り台詞を削ぎ落してシンプルに簡潔にしたものが脚本として読まれているけれど、演劇はね、なんかね、わちゃわちゃしてるんですよ。

まあ、それも作品や演出によってまちまちだけれど、映像と違って、一旦舞台上に出てしまえば、台詞があろうがなかろうが、役者は常に全身を晒している状態になるわけで。

そうすると、台詞の当てられていないキャラクターにも、そこにいる理由と必然性とを与えなければならないわけで。

だからね、役者は、その瞬間に何を思っているのか喋っているのか、精細に考えて実際に実験してみるのです(私の浅い演劇論によると)。

だから、結果、うるさい(あとは、どうにか目立ちたいという役者らしい自己顕示欲の表れでもある)。この6人も、うるさい。

学生時代からのノリと勢いで、内容のない会話を延々と繰り広げる彼ら。

その会話は脈絡がないかと思いきや、ちゃんと、彼らだけの文脈と共通言語を持っていることが分かる(まあ、脈絡はないか)。

その、身内ネタ満載の「わちゃわちゃ感」なるものが、この6人の関係性にぴたっとはまって功を奏しているのだ。

ちょっとした地雷を踏んでしまったことで気不味さが駆け抜ける瞬間、それを取り繕う様に無駄に明るく振る舞いやり過ごす瞬間など、その空気の変化を上手く生成していて、こちらまでそれに合わせて呼吸をしてしまう。

それにしても、生産性のない非建設的なだらだらとしただべりであっても、その一言一言がいちいち笑えて仕方がないのよ。

私達の何でもない日常って、傍から見れば、実はめっちゃ滑稽で、愚かで、爆発的にではないけれど少しのガスを抜いてくれる位の笑いを生み出せるものなのかもしれない(愛は地球を救う)。

学生時代の仲間は無敵説

学生時代の同級生に再会する時、あなたも私もきっと言っているだろう。

ほんっと変わんないねー、と。

いやいや、絶対に変わってるんですよ。だって、もう10年以上経ちますし。

歳を重ねるに連れて、肉の付く場所は下降を辿る一方だし、早くも段々と背中が丸まって来ている気がするし、毎年誰かしら病気で入院していたりするし。

それでも、変わらない箇所を必死に見付けては、そこに私達は安堵を見出す。

これってどういう心理なのかと考えてみたのですが、きっとね、この「変わらないねー」は、あの頃に引き戻すスーパーパワーワードなんですよ。

学生時代って、しょうもないことをしていても許される時代。どうでも良いことにたっぷりと時間を割くことが出来る時代。狭い世界の中で自分達の非凡さと才能を盲目的に信じられた時代。じゃないですか。

M-1とかキングオブコントに出てるやつらなんかより、俺たちの方がよっぽどおもしれえから。俺たちなら絶対に天下取れっから。

と、自分は、自分達は何者かになれるという確信が持てた時代、なんです。

だから、そんな時代を共に共有して来た仲間といれば、自分というしょうもない存在さえも、特別なものに思えて来る。

くれなずめの6人は、高校を卒業してから12年のアラサー男子達。

個々の事情に目を向ければ、それぞれが生きることに切実で、深い悩みやままならない状況にぶち当たっていたりするけども、でも、6人が顔を合わせれば、「俺たち最強」になってしまう。そう信じ込めてしまう。

そして、最強の俺たちが集えば、あの頃と変わらずバカでしょーもないことにも全力を注げてしまう。

みんな別に、仕事場でも家庭でもあんなにふざけてるわけじゃないんだよ。

あいつらに会うとそうなっちゃうんだよ、ってことで。

彼らと同級生のミキエ(前田敦子)だって、大人の女性になってもとんでもなく口が悪いキャラクターとして描かれているけれど、夫や子どもや姑の前でそんな言葉遣いをしているわけではなくて。

あいつらを前にするとそうなっちゃうんだよ、ってことで。

あいつらの顔を見ればその瞬間、あの時代に引き戻される。

あの、冷静に考えたらちっとも笑えない様なことでいつまでも腹を抱えて笑っていられた、大したことも出来ないくせに世界で一番面白いんだーくらいにイキがっていた、無鉄砲でガキで最強だった、あの頃。

あいつらといるとさ、私って、私達って無敵じゃね?って思えてしまう。

だから、私も彼らも、そんな「あいつら」を手放せない、手放したくないのである。

そもそも、一緒に余興が出来る友達もごくごく限られているし、バカ野郎って言い合える友達なんて数人いるかいないかだし、だからすんげーーーーー大事なんだよ。

失ってから気付いてるんじゃないよ、バカ。

これからの演劇・映画シーンを担って行くであろう才能溢れるアラサー達

今回『くれなずめ』を観に行った理由は、大きく分けて2つある。

監督と主演、だ。

まず、監督を務めた松居大悟。

彼は、前述した通り、自身が主宰する劇団ゴジゲンの作・演出を担う演劇家であると同時に、『スイートプールサイド』『アズミ・ハルコは行方不明』等の映画監督であり、『バイプレイヤーズ』のドラマ監督でもあり、観劇心理カウンセラーでもある。

は?観劇心理カウンセラー?

と、皆さんお思いでしょう。

私の中では、ゴジゲン松居=カンフェティで心理テストを連載している人、という認識で。

演劇フリークの方なら知っているだろうが、カンフェティとは、舞台のチケット販売や演劇情報掲載を担うサイトであり、そのフリーペーパー版は駅の無料配布ラックにも置いてある。

その中で、「ゴジゲン松居の女性が好きな心理テスト~今宵あなたを癒さない」を連載しているのが松居氏なのだ。

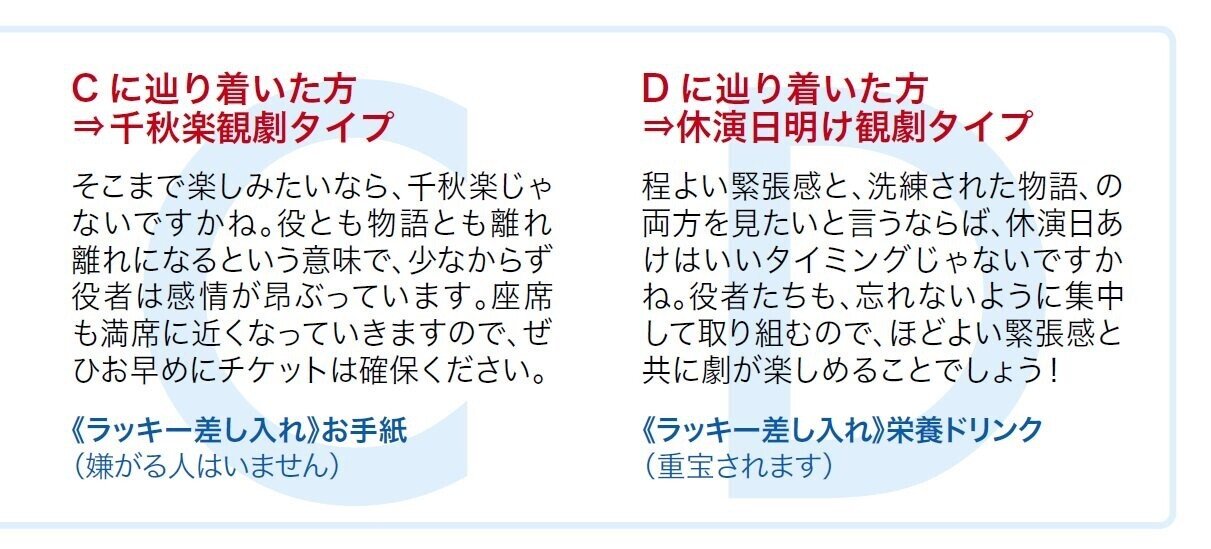

その内容は、観劇に行ったら〇〇だった、あなたならどうする?という類のもので、その一例を下記に挙げてみる(ぜひやってみてね)。

どうでしたか?ちなみに、私は千秋楽観劇タイプでした。

この連載、2011年から始まる長期連載で、この度100回記念を迎えたところ。

私も10年程前からカンフェティはチェックしている身なので、私と松居さんとの付き合いもかれこれ10年程になるだろう(お会いしたことは一度もない)。

カンフェティの主目的である舞台情報のチェックもそこここに、この心理テストだけは毎回必ず行っているわたし。

その昔、少女漫画雑誌『ちゃお』を付録目当てで買っては『Dr.リンにきいてみて!』と『こっちむいて!みい子』にしか目を通さなかったあの頃の様に、もはや心理テスト目当てにカンフェティをかっさらっている節さえある。

どんな方なのか、彼が創る作品はきっとユーモアと茶目っ気たっぷりで面白いのだろうなあと妄想しつつ、その作品に立ち会う機会は訪れなかった(これからは追い掛けます、ゴジゲンを)。

それが今回、あの成田凌主演で映画をやるだと、なら観に行くしかない、と、こう相成ったわけでございます。

はい、理由その2の主演の話に参りましょう。

成田凌といえば、私がお姫様抱っこをした俳優その人である(もちろん夢の話)。

彼を持ち上げた時「かるっ!」と漏らしてしまった(もちろん夢の話)程の細さでした、今回も(彼の赤ふんどし姿が見られます)。

私の夢の中でも旋風吹きまくりの成田凌だけれど、彼の、アンニュイな佇まいは今回も健在。

物語を牽引する程の熱量を宿さず、あくまでフラットに、流さる様に、その身を任せてしまえる。

そのスタンスこそが、成田凌という俳優の凄味だと感じていて。

そんな彼が本気の眼差しを湛えた時に、私達は立ち竦んでたじろいでしまうし、その底知れない力を見せ付けて来やがる、のだ。

いつか、実物の成田凌にお姫様抱っこされる日を夢見て、私はこれからも生きて行くのです(ファンって怖い)。

成田凌を目撃しに行った私ですが、蓋を開けてみれば、成田を始めとする若手俳優6人のグループ感がとかく最高で。

若葉竜也・藤原季節は昨今活躍が目覚ましいだけあっての存在感だし、浜野謙太はやはり美味しい役回り。

ゴジゲン所属俳優の目次立樹も、仲間内に一人は欲しいタイプの心根優しく懐の深い不器用な男・ネジを好演。

そんな彼らが「あれ、高良健吾いたっけ」レベルの強い印象を持って圧倒してくれるので、6人ひとりひとりをぜひ見て欲しい(高良さん、ごめんなさい。変わらずの安定感でした)。

加えて、ちょっと出の役者陣のキャスティングも見どころの一つ。

カタコトの日本語を繰る屋台のおっちゃん役の滝藤賢一、パワハラ上等な昭和気質の演劇馬鹿役の近藤芳正、責任回避はお手の物の警察官役の岩松了、ルーキーズを彷彿とさせる金髪学ランリア充の城田優、エトセトラ。

中でも、個人的にツボだったのは、ミキエ役のあっちゃんこと前田敦子。

ミキエは、清掃委員会委員長?の眼鏡っ子。金切り声を上げながら、その正義感で男子への指導と指図に人生を捧げている。

AKB時代の、私のことは嫌いでもスピーチやら過呼吸になる舞台袖でのドキュメンタリーやら、卒業後のプライベートのあれこれやらを、私達は当然知っていて。それを前提としながらも、ヒステリックなミキエ役を当てがってしまうキャスティング、かなりふざけてるよなあ、と(そんなことは関係のない純粋な配役かもしれないが)。でも、そこがめちゃくちゃ好きだわあ、と。

舞台版ではどんな演者さんがやられているのかが非常に気になるところなので、ゴジゲンでの再演を切望する。

亡き友へのメッセージ「死んでても死んでなくても変わんねえから」

思春期を共に過ごした仲間であるけども、あの頃のことを思い出すと、どうでも良いことやしょうもないことばかり覚えていることに気が付くのではないだろうか。

それは、くれなずめの6人も同じことで。

それぞれに亡き友・吉尾(成田凌)との思い出を引っ張り出してみるが、彼の言っていたどうでも良い発言や何でもない日の一コマばかりが思い出される。

でも、そこに、生きていた吉尾という人間の手触りを覚えるし、それに救われる自分がいることに気が付く。そして、彼の言葉を他者に授けて行くことで、吉尾という人間をなぞることにもなる。

吉尾が死んだからとかそういうことじゃなく、ああやって一緒にバカなことをやっていたということが、それを今でも貫ける仲間がいるということが、しょうもなくて、眩くて、どうしようもなく泣けてくる。

包み隠さず本音を打ち明けられる相手や腹を割って悩みを話せる相手が真の友人と考える人もいるだろう。

でも、そういった役割は恋人や家族に求めても良くって。

くれなずめの6人も、どんなにしんどくて泣きたくても、仲間の前ではへらへらしてる。無理にでもふざけようと努めてる。

それぞれに、一人の時やパートナーの前ではひっそりと涙を零しているのだが、皆と集えば「笑ってんのかーい」の一言でネガティブな気持ちも笑い飛ばしてしまう。

そういう、互いに少しのプライドを保ったままの距離感で、でも、全力で馬鹿なことやってようぜ、という仲間こそ、簡単には築けない、一生の仲間という存在ではないだろうか。

しょうもないことを共有できる。

それこそ、かけがえのない友達だ。

俳優6人のカラ元気な芝居が最高(涙を必死に堪えるけども溢れちゃってる様など)で、だからこそ6人のドラマが成立していたと思う。

本作、松居監督の実体験を基に構想された作品とのことで、「しょうもない友達に向けて作った作品」とのコメントを寄せている。

物語中盤、「死んでても死んでなくても変わんねえから」というミキエの一言に、監督の最も伝えたかったメッセージが集約されている様に感じた。

どうしようもないやつだけど、俺らにとっては大好きで大切な仲間で、かけがえのないあいつは、もうここにはいない。

でも、本当にいないのだろうか。

もしかしたら、あいつは今もここにいるかもしれなくて。俺らと一緒に笑ってるかもしれなくて。

早く事実を受け止めて前に進みなさい、と他人は言うかもしれないけれど、あいつと共にこれからも息を吸って生きて行くっていうのも、なんだかんだ悪くないかもしれなくて。

全てを受け止めて受け容れて、飲み込んで消化して前進することが、必ずしも正解ではないのかもしれない。今のまま、へらへらして生きていたって良いのかもしれない。

そんな堅苦しいこと抜きに、とにもかくにも、俺はお前と一緒に生きてるつもりだし、お前はずっと俺たちのしょうもない仲間だから。勝手に抜けんな、バカヤロー。

ってことを、全力で伝えるために、この作品を生んだのではないでしょうか、松居監督。

この歳になっても、「私達やっぱ可愛いよな」やら「5人揃うと無敵感あるよな」と、自分達をちやほやして止まないアラサー5人組の私と友人。

私達の普段のどうでも良い会話をYouTubeに流したら絶対バズるから、という理由でYouTubeチャンネルを開設し、皆で将来起業しようよという構想を膨らませている。

あたし達なら絶対できるって。全然根拠はないけど。と、根拠のない自信を持たせてくれるのが、私のしょうもない、かけがえのない友達だ。

あいつらに言いたいことは、何があってもぜったい死ぬなよってことと、さっさと誰か結婚してまた余興やらせてくれってことで。

私の結婚の目途は当面立ちそうにないのでした。

おまけ:私の愛しきしょうもない友人達とのくだらない動画

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?