それでも私たちは、無性に強烈に、愛を求めてしまう:グザヴィエ・ドラン監督作【後編】

これまで気ままにつらつらと、観た映画や好きな作品について5,000文字オーバーのボリュームで綴って来た私ですが、先日、今をときめくグザヴィエ・ドラン監督の作品紹介なるものを書いてみました。

コンパクトなボリュームで、その魅力をかいつまんで伝えることの難しさをひしひしと感じつつ、それでも始めてしまったのなら最後まで駆け抜けよう。ということで、今日はその後編。早速行きましょう!わっしょい!

5.『Mommy/マミー』(Mommy・2014)

デビュー作の『マイ・マザー』と同じく、シングルマザーと一人息子の家庭で織り成される「母と子」の物語。

息子のスティーヴは、注意欠如・多動症(ADHD)であり、その子育てに苦心する母・ダイアン。

家族の在り方は多様であって良いはずなのに、未だに通例に囚われている私達。家族の面倒は家族が見るべきだし、我が子を他者の手に委ねることは子どもを見捨てることだ、とすら捉えてしまう。家族という狭い世界にこそ、第三者の介入が必要であろうし、一人ではどう考えたって限界があるのに、それでも抱え込んでしまう母。誰にも素顔を晒せず、本音を打ち明けられず、涙を流すことすら自分に許さない。

母と子の閉塞感に満ちた日常と、そこから関係性が変化して行く様を、フレームの比率を変えることで印象付けるドラン様。

一番辛いのは、互いに愛し合っていることで。それを上手く伝えられないことで。相手に対する言動の真意や真ん中にある愛情はなかなか真っ直ぐに受け取って貰えないけれど、いつかそれに気が付く時が訪れて欲しい。

(-)+(-)=(-)ではなく、(-)×(-)=(+)だと考えられる社会となります様に。

6.『たかが世界の終わり』(Juste la fin du monde/It’s Only the End of the World・2016)

自らの死を告げるため、12年振りに実家に帰省する作家のルイ。

その、息子の帰省という「非日常」が、不均衡ながら何とか保っていた日常の不自然さを浮き彫りにしてしまう。不穏で歪でどろっとした食卓。そこには気まずさが充満する。

家族とは、気を遣い合うものだ。私達が家族と繋がっているのは、血縁という強制的な結び付きがあるからであって、そこに意味や価値を見出そうとすると、途端に路頭に迷ってしまうのかもしれない。

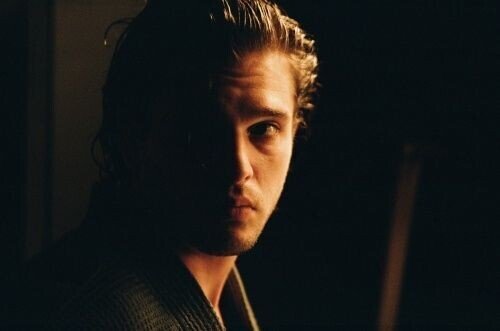

気性の激しい家族とは対照的に優しく穏やかなルイは、全てを包み込み受け容れる眼差しを湛えるが、それは悟りの境地であり諦観の極みでもある。

共に落涙する、それだけで心は軽くなる。ただ一緒に泣いて欲しかったはずなのに、自分の想いを受け止めてくれる器が無いことに絶望を覚えてしまう。わかって欲しいと思っていたのに、だったらもうわかって貰えなくていいや。

生ある者が満足を知らず、余命少なき者がその逆というアイロニーも虚しい。

8.『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(The Death and Life of John F. Donovan・2018)

レオナルド・ディカプリオへファンレターを送ったという少年時代のドラン本人のエピソードから着想を得て描かれた本作。

スター俳優のジョン・F・ドノヴァンは、29歳にして謎の死を遂げる。その真相を知っているのは、生前、彼と秘密の文通を続けた少年ルパートだった、というストーリー。

昨今のスターの伝記映画『ジュディ 虹の彼方に』『ボヘミアン・ラプソディ』よろしく、見ず知らずの誰かを熱狂させるスター性、その人生をも変えてしまう影響力を手にした人物には、圧倒的孤独が待ち受ける。どれだけの名声と地位を獲得したところで、たった一人からの愛を得られなければ、自分という存在そのものが揺らいでしまう。

皆ぎりぎりのところで生きていて、表面張力で何とか保っている、コップに張られた水の様。そして時に、悪意なき悪意がその水を溢れさせるのだ。

自分のことを真に想う人は数人しか居ないのだろうし、想いの真っ直ぐさ故に伝え方を誤ることもある。そうしてすれ違いも重ねるが、自分を想う人はこの地上に確実にいるはず。

誰も彼も一人の青年に過ぎない。「奪うことは出来ない。君だけの席が用意されているのだから」

9.『マティアス&マキシム』(Matthias & Maxime・2019)

幼馴染のマティアスとマキシムは、友人の妹の頼みで短編映画に出演。キスシーンを撮ったことをきっかけに、それまで蓋をしていた自身の気持ちがとめどなく溢れ出る。

人を好きになると、恋に落ちると、世界は彩りを帯びる。だが、それが幸せなこととは限らない。いや、きっと幸せなことではあるけれど、その色に染まることを恐れる気持ちも、そこには同居する。これ以上近寄ることで失うものもあるかもしれないし、近寄り過ぎてしまったその先には別離が待ち受けているのかもしれない。

幸福と恐れとは常に表裏一体なのかも。そして、それは、彼らが同性同士だからではなく、普遍的な恋煩いの要因の一つではなかろうか。

「ことば遊び」なるゲームに興じ、言葉によって関係を築き上げて来た彼らが、大好きな人を前に言葉を手放して行く。言葉というツールを介して互いを確かめ合っていた彼らに、言葉にならない気持ちが生まれている。

この世界は、名付けられた色だけで構成されるのではない。赤と青とが混ざり合って溶け合って行った先に、果たしてどんな豊かな色彩が生まれるのだろうか。

ドランは、自身の経験した痛みを作品に昇華させる。

性的マイノリティや母子家庭といった、社会的に「弱者」とされる人々に寄り添う彼の作品群は、何かしらの生きづらさを抱える全ての人に手向けられた救済でもある。この、全ての生を肯定するメッセージ性こそ、映画の存在意義そのものだと、私は信じてしまうのです。

「芸術家も世界を変えられる」と力強く訴える彼が、「無関心な分別より情熱的な狂気を選ぶ」彼が、これからどんな作品を生み出して行くのか、益々期待したいところ。

そして、いつの日かドラン本人に会う時のために、やはりフランス語の勉強に勤しむことを誓います。

手始めにGoogle検索をして最初に覚えたフランス語の文章はこちら。

Je suis si mignonne.

日本語に訳すと、「私はとても可愛いです」。

わたし、英語も中学生英語レベルだというのに、世界各言語の「私はとても可愛いです」だけ、無駄に覚えている。これを言えば、掴みはばっちり。ドランもきっと笑ってくれるでしょう。にやにや。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?