地球自転の音のない音

d

第一章 春浅く :つか子の願い・出会いと別れ・出国

第二章 春深まる :つか子の生きてきた道・躊躇するつか子

第三章 夏の夜明け:大自然・再会・「あの人」の沈黙・初めてで最後

第四章 秋の光 :「あの人」の生きてきた道・たった今

第一章

TOKYO - PHILADELPHIA - POKHALA - NOVA SCOTIA

東京ーフィラデルフィアーポカラーノバスコシア

春浅く

TOKYO

1

芽を出した願いは、今、つか子の胸で音もなくふくらんでいる。もうおさえようもない。

会いたい。「地上のどこかで息をしてさえくれればいい」そう言ったあの人。最後の息を吸う前に、手のとどくところに姿を感じたい。

そんな願いがかなうと思うなんて。そう自分に言い聞かせても、しばらくすると、またその思いが頭をもたげる。。。何度もこうくり返すばかりのつか子は心に決めた。「いつか便りを出してみよう」そこで、気持ちがようやく落ち着いた。

つか子が好きだったのはあの人の身体の動かし方。背が高く身体格好も四角ぽかったのに、なぜかギクシャクせずにまるで指揮者のようにスムーズに動いた。それがつか子は好きだった。

誰でも一枚の写真があるおかげで、記憶はおぼろげでも、その時の瞬間がフラッシュが焚かれたように、心にくっきりと刻み込まれた過去の体験があるだろう。つか子の場合、写真でなく、二十代につづった日記だ。会話のやり取りまで書いてあるその頃の日記を読むと、つか子とあの人の数回の出会いがとび出してくる。

「あなた、優しいね」つか子が言う。「うん、ワルイ意味でね」あの人が応じる。「その通り」それは書いてない。つか子の思っただろう心の中だ。それを読むと、その時飲んだコーヒーの香りまでする。

さびしいぐらい、世の中の誰も、わたしたちの間に心が通い合ったことを知る人はいない。それに、何もなかったのだし。あの人自身、すっかり忘れて、心のどこにも残ってない可能性だってある。

その思いはつか子を悲しみに沈ませるが、おそらくその方が当たってるだろう。とにかく、何もなかったのだから。思えば何かあった人のことだって、忘れさってしまうのに十分の時間が流れている。

数回会った時、つい半年前から妻がいると知らされたつか子は、それでは、これ以上進むことはできないと知った。あの人にもう一歩近づけば、必ず傷つく人がでる。おんなが。つか子の会ったことのない女が。男を はさんで、おんながおんなを傷つける。

「いつか将来もう友だちとしても会えなくなるかと思うと、それが辛い」そう言ったあの人。それが二人の会った最後の日になった。あれほど惹かれあっていなければ、そしてそれほど女を傷つけるのを恐れていなかったなら、あるいは、会い続けることもできたかもしれない。

でも、それは、あの人もつか子も選べなかった。今から数十年前になる。

今、地上からいなくなる前に、何をしようと言ってるわけじゃない、もう一度、心を通わせても許してもらえるのではないだろうか。つか子はそう思おうとしている。それは、つか子にだけ通用する勝手な理屈だろうか。

いったい誰に許してもらいたいのか。そういう人がいるかいないか知らない今。知ろうともしない今。いてもいなくても、それは、もう時効切れだとでもいうように、つか子の気持ちは開き直っていた。年齢のせいとしか、言いようがない。年齢がいけば、おんながおんなを傷つけることはないというのか。男を はさんで。

そうではないと、つか子自身知ってるではないか。七、八年前、ある朝、今は亡き夫がメールを開けたとたん、「ああっ」と声を上げた。そして、「バチが当たった。」聞いてみると、夫が30代の頃、フラッと気持ちが動いた人がいて、その人が会いたいと言っているのだった、50年近くたった今。出会ったのはこの街からはるか遠い土地だったという。

見るからに動揺している夫。つか子と夫の静かな平和がやぶられた。結局、この人の息子が持ち主だというレストランで会うことになった。つか子は一足おくれてデザートで合流するということに、話はついた。

まず会う前から、この女性を嫌ってる自分を知った。別れにかたく抱擁する二人を見て、つか子もふだんの自分よりずっと強く抱擁してみた、それで二人のかたい抱擁の意味を帳消しできるとでもいうように。そのとき、次に会う機会を約束して別れたのだが、感謝祭が入り家族との約束が入りで、結局これ切りになった。彼女が求めていたのも、これ切りだったのだろうか。年が明けて、ようやくつか子の気持ちのたかぶりがおさまった。

たぶん、つか子の場合も、似たような結果になるのだろう。つか子が自分は何も期待してないと言いながら「何か」を期待してる出会いは、100倍もうすめられて、それで人生の終わりをかざる。

ただ、きっとあの人なら、たとえつか子のことを覚えてなくても、そこのところをうまくこなして、接してくれる気がする。そういう「優しさ」のある人だから。これも、つか子にだけ通用する理屈かもしれない。それでも、ぎごちない出会いにはならないだろう、

でも、それは、数十年生きてきたあの人が、すっかり変わってなければ、の話だ。どこかにきっと、四十数年前につか子が見たあの人がまだ残ってる、そうであってほしい。

つか子は、何が欲しいのか。ほかの誰からも聞いたことのない言葉をかけてくれたあの人、そんな言葉を、もう一度聞きたいのか。そんな望みがかなうわけがない。それとも、別れたつか子の人生が無駄でなかったことを、あの人に信じてもらいたいのか。それは、他人にどんな関係があるというのか。つか子自身の問題でしかない。

それとも、できないことと知りながら、あのときに時をもどして、二人だけの親密なひとときをせめて一度もちたいのか。あの時「正しい道」を選んであきらめたあの人と。あの頃の日記からだれにも告げなかったつか子のもがきが聞こえてくる。

『。。。自分の選んだこと、した事、しなかった事、他にどうしようもなかったと思ってる。でも今がウソかなあと思うこともある。。。自分が選んだのだから、何もいうことはないけど、命の輝きでない方、安らぎの方を歩いて来た。。。心の奥底から叫び出したい。天地に向かってほえたい。。。』

でもそれは、20代のつか子。今、40代50代じゃない、60代ですらない自分の身体に、そのときの熱い思いが芽を出して、それが自分を呼んでいるのにつか子は当惑する。それに応えようとしている自分自身にさらにおどろかされる。

鮭が命の最後に生まれた川に産卵のため川上りするように、つか子はあの人に向かっていってる自分に気づく。鮭にしても、実際に川までたどり着けるのはほんの一握りでしかないと知りながらも。

つか子が自分の人生を思うと、目の前に円がうかぶ。暗いところも明るいところも見える。つか子の通った道だ。ただ、その円につながりのついてないところがある。それには前から気づいていた。その一か所は「あの人」、つか子はその空白をうめたい。そこをうめることで悲しさが倍になったとしても、空白のままよりいい。

そう、つか子は最近時の流れを頭でなく体の中で感じる。この流れのつきる前に。。。

触れもせず 見ることもなし キラキラと 光る波ざまに 時は流れる

2

ついに、メールを書いた。すると、すぐに、自動的に「今、旅行中で、十日後まで、メールの読み書きが不可能」とあった。それでも、その後、数時間もしないうちに、返事がとどいた。

「近いうちに返事を出す」という返事にならない返事だった。

それから、4、5日たち、「覚えている」と言う一言の返事がきた。別のメール住所からだった。こちらも3、4日置き、「できたら、会いたい」と書いた。すると、「僕も」とだけ返事がきた。

それだけで、充分だった。

それで、しばらく、そのままの姿勢でいたかった。もうこれで良いと。

すると向こうから数日後、「どこで?」

「行ったことのない国の空港で」

「?」

「ネパールは?」

「ない」

「ヒマラヤのふもとのポカラで」

「オーケー」

2、3日後、あの人から。

「いつ?」

「いつでも」

「いつでも?」

「うん、いつでも」

「じゃあ。明日」

「それは、むちゃ」

「一ヶ月後の同じ日」

「うん」

こんなにすんなり事が進むとは思ってもいなかった。あまりにもすんなりで、ふだんから夢みがちなつか子には、これが夢のつづきなのかどうなのかどうもはっきりしない。

3

「あの人」は、つか子のことを何も知らない。出会って、ひかれあって、それで、すぐさま別れた。つか子の生い立ちも何もかも知らないまま別れ、それっきり。

そのときから、もう四十数年生きてきた。自分だけ生きてきて、歳を重ねた気がするが、あの人も、同じ時間生きて、歳をそれだけとっている。頭ではわかるが、つか子には、そう思えないのがおかしい。出会ったときのまま。その時の声の調子、身体の動かし方。つか子が心を奪われたその瞬間。

人生の終盤、そう遠くない将来、つか子にもあの人にも、この世の別れが来るのはわかってる。でも、その前に、つか子のことを知ってほしい。それまでは是が非でもこの世にいてほしい。いてくれなくちゃこまる。つか子の胸のうちは、ガンぜない子供がいやいやをするように、必死だ。

それがなぜだか、あの人のことをもっと知りたいとは思ってない、つか子はそういう自分に当惑する。知るのがこわいのだろうか。良いことを聞けば、それを共にできなかった悔いが生まれるとでも思うのだろうか。悲しいことを聞けば、それも共にしてなぐさめ合えなかったので、悲しくなるとでも思うのだろうか。知らなくていい。いや、知りたくない。ただただ、つか子のことを知ってほしい。それまでは、生きていてほしい。

もしかして、会える前につか子の命がつきたら、この書きものを残そう。手紙だと、自分をかざる誘惑に勝てそうもない。できるかぎり、ありのまま、そのままに写しとることにしよう。つか子のことを何も知らずに、心がいっとき通い合い、そのまま、きれいに別れたあの人、へ。

4

七十路の山 のぼりて ふりむく ふもとには 菜の花畑に 遊ぶわれ見ゆ

今、なぜ、一人、ネパールの空港に向かっているのだろう、それも、ずっと昔の「あの人」に会うのだと云って。

こうしてる自分が自分で信じられないのだけれど、ふり返ってみると、幼児のころのつか子、10代、20代のつか子に、ここに来るまでの敷石がみえる。それからの四十数年間だって、そうだ。他人がどう思おうと、自分の思う通りに生きていきたい、でも、人との密接な深い愛情のつながりも求めずにはいられない。独立独歩。なのに、その底を流れる愛情への渇望。

泣きむし

つか子の幼ななじみの友だちは言った。「つかちゃんはよく泣いたよね。近所中に、聞こえるぐらい。」その泣きむしは、大人になってもなおらなかった。

二人の息子たちに、クライ・ベイビーと呼ばれた。うれしくても、悲しくても、泣いた。人が悲しい目、うれしい目にあったと聞いただけで涙ぐみ、小説でも映画でも、美しい愛情にあふれる場面に出会うと、涙がとまらない。

何でも強く感じ、それが尾をひいてしまう。20代で「あの人」に出会ったほんのひとときが、これほど深く印象に残って、その思い出箱を心の底から取り出せば、今でも胸がキューンとなる。

惚れっぽい

惚れっぽいのは、昔からずっとそうだ。あきれたことに、まだ二十にならない頃、ああ、何人とでも結婚できればいいのに。。。という気持ちをもったことを今でも覚えている。複数回「結婚」したが、あと、いく人か「一緒になりたかった」人がいる。

まわりの人、みんなそうだろうと思ってたけれど、そうではないのに、若さを通り越してから気がついた。米国での二回の結婚を知っている同世代の友人に、なぜかいきなり、「つか子、あなた、全然そう見えないのに、どうしてそうなるの?」「この人好きだと思ったら『アイラブユー』とか云うの?」と聞かれて、返事に困った。「そんなこと云わなくてわかるもん」といっても、わかってもらえなかった。

ここではっきりさせたいのは、これを聞いた彼女が万人認める美人で女っぽく魅力的。つか子の方はというと美人という範疇から遠くはずれ特に女っぽくもない。なぜ、彼女が惚れっぽくなく、つか子が惚れっぽいのかは、どうも外見とは関係なくもって生まれた性分だとしか思えない。

不思議なことだ、どうしてだろうと思ってたところ、九州は玄海灘育ちの母親の詠んだ歌にぶつかった。これを読むと、生まれは東京でも、胎内で吸い込んだ母親の情熱がつか子の性分まで決めたのではないかと思えてくる。一体そんなことがあるのだろうか。

ゆうなぎ ねつ

玄海の 荒き風波と 夕凪は 南の 情熱を つくりあげしか

また、つか子の「でも。。。」が始まった

あと、子供の頃からの、クセとは言えないクセらしいのだが、まわりの人に言わせれば「ああ、また、つか子の『でも。。。』が始まった。」とにかく、賛成でも反対でも、そのまま黙って人の話など聞くかわりに、やたら理屈をこねるのだそうだ。「そうは言っても。。。」「そうとは言えない。」

批判精神が強いといえば、強い。女の子は、素直が一番という時代、これは目立ったらしい。「でも。。。」のクセは、大人になっても、ずっと続き、言わなくても、アンテナがピーンと張ってるようで、言っても大丈夫とみると、「でも。。。」の発言をする。それが、もちまえの感情過多と一緒になって、人との間に起こさなくても良い荒波をたたせてしまう。

5

つか子の番

母親が晩年、知り合いで歳のいった人の死を聞くと、ああ、あの人は自分の人生に満足して逝ったのだろうかといつも思うと、つか子に言っていた。その母が逝って20年、そう言った母の歳に近づいた今、母親が自分自身の人生を見つめていたのだと、ようやく、わかる。

つか子の番が回ってきたのだろうか。自分の人生を見つめるときが。つか子の人生は、どうなんだろう。好き勝手なことをして生きてきた。。。はたから見たら、きっとそう思えるだろう。20代後半にタイの美しい古都チェンマイで、その土地に住みついて地域に溶け込みながら生活しているさまざまな外国人に出会って、その生き方に心がゆさぶられた。「そうだ、よその国で外国人として一生、生きていきたい。」そう思い、実際、成人した後の大部分を異国で過ごしてきた。

気がつけば、もう日本に住みに帰れるような歳はすぎてしまった。そんな自分はここで人生を終えることになるのだろう。誰のせいでもない自分で選んだ道なのだが、心の底をのぞくと、悔いとはよべなくても、そこに一抹のさびしさがあるのに自分でも当惑する。

楽に自分が自分でいられる場所

つか子の世代はベビーブーム。敗戦を迎え、兵士たちが戻り、大勢が生まれ、大勢で育った。雑多に。歳上の世代は、次の世代の教育をどうしたら良いのか、まだ模索中だったのだろう。そのおかげで、学校での規則はずいぶんあったけれど、それをくぐり抜ける道も見つかった。

たとえば、朝礼で真っ直ぐならんで一列に「行進」するとき、つか子は身体を列からちょっと外れたりしてみせた。なんだったのだろう。自分でも説明できないながら、その頃から「みんな一緒にきちっとする」ことへの抵抗があったのだろうか。

つか子は、アメリカに住むようになる、ずっとずっと前に、「期待される行動」をとるのが苦手、出来ない、いえ、たとえ出来たとしても、したくない自分に気づいていた。要するに、つか子は「ちゃんとする」のが苦手だった。何を期待されているのかは知っていたが、それがために、したくない。でも、目立つのもいやだ。こうしたつか子は、意識せずに、楽に自分が自分でいられる場所を探してきたのだろう。

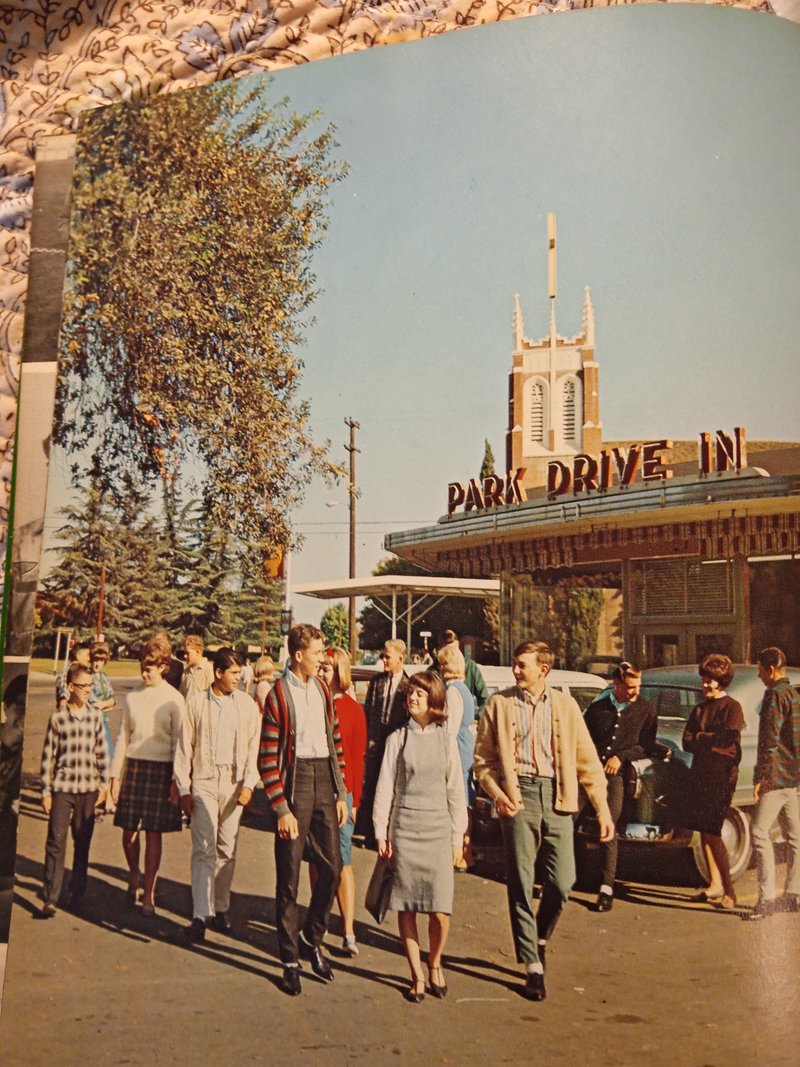

カリフォルニアのホームステイ

16歳の時、アメリカで一年間のホームステイをする機会があった。不安はもちろんあったけれど、好奇心の方が強かった。空港まで見送りに来てくれた人たちは口々に「つかちゃん、今のままでいてね。アメリカナイズされないで、帰って来てね」と言った。一人父親だけが「何でもこわがらずに、とことん体験しておいで」と言った。その言葉がつか子の胸に残った。

ホームステイの家庭は、おいしいパイになるボイセンベリーの農家。コットンもあって、収穫時にはつか子も綿つみに動員された。二人の姉妹がいて、姉の方が同じとき一年間日本の家庭で住んでいて、つか子は妹と一緒にスクールバスで高校へ通った。

着いたその晩は町の「すいか祭り」、つか子も真新しい「家族」に連れられて行った。ちょうど高校の校長先生が壇上に立って、女子高生の一人を今年の「ウォーターメロン・クィーン」として紹介していたところだった。大真面目なはずの校長先生が、美人コンテストの優勝者を皆の前で紹介している!びっくり仰天した。『オズの魔法使い』のドロシーじゃないが、制服を着て私立の女子校に通っていたつか子には「ああ、わたしのいるとこ、もうカンザス!/日本じゃないんだ!」と思い知った瞬間だった。

家でも靴をはいているアメリカ人をテレビドラマで見てたけれど、近所を歩くとき妹もその友達も皆はだしだった。着いた翌日つか子を訪ねてくれた女子高生も、中古のキャデラックを素足で運転してやって来た。

夕食によく出た牛肉は、一頭分冷凍されていて、畑のすみの冷凍トラックから料理上手の「お母さん」が次に使う分をそのつど切り取り出した。そのとなりにあったのは、防空壕。これは、冷戦時代の50年代に核戦争を想定して作られたもので、つか子も一度入ったが、中は暗くひんやりとした。

畑の一番向こうには軽飛行機があり、高校の卒業式に参列しに来たつか子の母親を、ホームステイのお父さんが、この軽飛行機に乗せて周りを飛んでみせた。家の前には溝があってそこで泳いだ。春になると、果樹園の白から始まってトーンの違う桃色の花々で道沿いが美しく飾られた。

ホームステイと一言で言うが、心温かいこの家族が、自分たちの家庭を外国から来た見知らぬ「他人」に一年間も解放して、家族のように大事にしてくれた。つか子は生涯に渡る贈り物をもらった。

家族は敬虔なクリスチャンだった。めずらしくもつか子は、その当時キリスト教徒が一パーセントにも満たない日本で、家族全員洗礼を受けた家で育った。成長するにつれ、キリスト教の教えは、日本人のもっている道徳などとどこか決定的に違うのを、強く意識するようになった。絶対的で、あやふやなところがない、いや、許されない。神の絶対愛とか罪とか聞いて育った。

イースターなどの聖日には、牧師の声を聞きながら小さな器にそそがれた葡萄ジュースを飲んだ。「これは、イエス・キリストがあなたのために流した血です。キリストが、あなたの犯した罪を償うために血を流したことを覚えて。。。」

教会に入りびたりで将来は宣教師になりたいと言って、兄弟に「教会病」だとからかわれたつか子だが、17歳でキリスト教を去った。それには、簡単明瞭な理由があった。米国で毎週必ず行った日曜学校で「イエスが救い主だと信じない限り、救われない」と教えられたからだ。それでは一体、日本人の99%はどうなってしまうのか。

その後、『歎異抄』の親鸞の言葉「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」もうそのままで、救われているのだ。。。に傾倒した。「もうそのままで」の思いは、ずっと後、つか子が50歳過ぎて選んだ、クエーカー教にもつながった。

春学期になって、スクールバスのルートが変わり、一時間早く乗った時にこの地域全体の様子が見られた。そこで、人口三千人に十七の教会のある小さくても美しく整った町の外には、貧しい人々の住む地域があるのを知った。

戦争中、収容所に送られた日系人が10万人を越すカリフォルニア。それから十八年、この高校ではつか子が戦後初めて日本から受け入れた留学生だという。いろいろな人種の集まったこの地域で、日系人への尊敬の念は深かった。そのためだろう、つか子はどこへ行っても歓迎こそ受けたが、蔑視された覚えはない。

つか子と同い年の陽気なクラスメートと、一学年下の可愛らしいガールフレンドとの間に子供ができて、学年の途中で結婚して親となり、そのまま高校生活を続けているのにつか子は驚かされた。校長を始め、教師たちや事務職員まで一同サポートの手を差しのべて、彼が無事卒業するのを見届けた。つか子が帰国してまもなく、このクラスメートは卒業するとすぐ兵役に取られ、ベトナムでその翌年に戦死したことを伝え聞いた。まだ幼さの残る妻とも母ともなったガールフレンドの嘆きはつか子の想像を超える。

6

親に内緒で

誰でも、親を心配させないように親が反対するだろうからと、先回りして内緒でしたことがあるだろう。つか子の場合は大学在学中の女友だちとのヨーロッパ旅行。旅行そのものは秘密にできなかったが、カトリック系の某大学のグループ旅行で付き添いは神父様だと、両親にはそれだけ告げた。実際羽田をグループと一緒に発つのは発ったのだが、パリのオルリー空港でグループとは別れ、それから一ヶ月半、二人旅行を続け、最後はベニスで別の団体と合流し、ロシア経由でナホトカの港から船で横浜に戻るという冒険旅行だった。

のどかなカリフォルニアの農村を「外国」と体験していたつか子は、人種のるつぼの大人の街パリに衝撃を受けた。いつかまた「大人」になってから出直すしかないと思った。ケータイのない時で、親にとっては「横浜で顔を見るまで、どうしているかわからない」という旅だった。良い時代だったのではないかと思う。

自分の背中は、自分で

海外にいて親の晩年の世話を全く兄弟まかせにしたばかりか、もっと若いころ、つか子は親を嘆かせ心痛を与えたことがある。女性解放運動の洗礼を受けた20代で、同棲したカレの家を出た時のことだ。そもそも、日本の結婚制度そのものが女性差別につながっているのだから、結婚式とかできないと云って、式などせずに同棲し、あげくにその家を二、三年後に出た。この時も、何も相談などせずに、親に黙って、引っ越しがすんでからの事後報告。

そうして、つか子が移ったのが、渋谷の中心街からほんの少し引っ込んだ、びっくりするくらい静かな通りを曲がったところにある畳敷きの四畳半。トイレとほんの付け足しの小さな台所。風呂は無論ない。気持ちの良いぐらい簡単な住まい。

生まれて初めての一人暮らし。ほとんど誰にも知らせなかった、秘密のすみか。自分が見つけて、自分で決めて、自分で引っ越してきた、というと威勢がいいが、実は、とことん正直になる瞬間には、カレがどのステップを取っても手助けを惜しまなかったことに思い至る。数日間は、都会の片隅にたった一人きりでいる自分に興奮冷めやらず、夜、天井を見つめるばかりで、眠りはやってこなかった。

親の保護下でもなく、カレが守ってくれるのでもなく、つか子一人で、歩きたかった。それだけの理由で。

移ってすぐ、近所の銭湯に行ったら、12、3歳ぐらいの少女が、背中を流そうとする母親に「自分でする!」とむっとして云っていた。母親は「あんた一人では、うまくできないよ」と云って、そのまま少女の背中を流し続けた。「うまくできなくても良いもん」そう云いながら、顔を真っ赤にして不服顔で、少女は体を固くして抗議していた。

そうなんだ。うまく出来なくて良いの。ただ自分の手でしたいんだ。

この引っ越しを後から、電話一本で聞いた家族は、想像以上に反応が大きかった。ものすごく驚いたらしい。つか子がびっくりするほど。

「もし、カレとの関係がうまくいかなくなって、出なくちゃいけなかったのなら、なぜ一言云ってくれなかったの。云ってくれさえすれば、家に戻ってくればよかったのに。。。なぜ、都会の真ん中で、若い女が一人住まいしなくちゃいけないの。家族がいないわけじゃなし。。。」

結局、「もう家族の縁を切ります」とまで言われた。実際、これからしばらく、家族に会うことはなかった。

そんなことではなかったのに。ただ自分の力で生きたかったんです。うまくできなくても、自分の背中は自分で流したかった。

7

日本語教師

留学十年後日本に戻ってきたホームステイの家庭の「姉」に日本語を教えてほしいと云われた。偶然にもそのとき日本語教授法という耳慣れないコースができたのを知って、それを取り日本語を教える仕事に就いた。今ではめずらしくないこんな仕事は、当時はほとんど知る人がいなかった。

女一人、都会の真ん中に住んでいることへの家族の心配あり、理由といった理由なく別れたカレのつか子との関係への不安あり、それを知りながら、それが重くのし掛かる気持ちを自分の心から遠くに押しやり、つか子は大都会で初めてたった一人生きる自分に酔っていた。

語学校のある表参道の瀟洒な建物までアパートから歩いて通った。どこかで耳にした歌、「ニンゲンは、一人の方がいい。ニンゲンは、一人の方がいい。。。泣かなくて済むから。。。」口ずさみながらステップを踏んでいた。泣いてしまうのは自分だと思っていたが、振り返ると、自分を愛してくれた周りの人間だったのだろうか。

東京での海外経験

この語学校では、主に20代後半ないしは30代の欧米人、そして少数だが、香港からの中国人、マレーシア、ナイジェリア、サウジアラビアなどからの学生が集まった。

教師たちは、つか子のような若い女性が多かった。都会の独立独歩の「強い」女性たち。その意味では、つか子にとっては、先輩にもあたる女性たち。そのうちの一人の言葉「朝起きて下着をつけるとき、今夜は、どこで、どんな人と一緒になるかわからない。。。その気持ちの弾みで、下着をつける。」あからさまな内容に、つか子の方が赤面した。

云った彼女は、ほどなく妊娠してその相手と結婚することになって、職場を去ったが、その時も「また、戻るからネ」と、現役を完全に退くわけではないということを公言した。彼女の話だけでなく、家族の心配は根も葉もないことでもないと言うのは、程なく分かったが、それは、若いつか子を魅了し、不安にする材料にはならなかった。毎日の世界が、急にぐんと広がった。

語学校だけでは家賃や生活費を払うにも足らないので、個人授業も持った。生 まれて初めて、仕事がない、それは、即お金がない、それは、即食べられないということなのだというのを経験したのもこの時だった。近所のパン屋で、菓子パンを買う小銭もなかった日のことは忘れられない。それにしても、世界を見渡すと、これだけ長い間生きてきて、お腹を空かせた経験がつか子のようにほんの短い間しかなかったと言うのは、実は稀なことなのだろう。

惚れっぽいつか子は、次々に、惚れた。その人は、ものすごくカッコ良い車を持っていて、車と同じくらいカッコ良かった。そのかっこよさだけに惹かれたというと、あまりに浅はかだが、自分に惹かれているつか子を意識して、「今は、誰とも付き合う気がない」「なぜなら」と、その人に打ち明けられた。「彼女がいたのだが、数ヶ月の間、夜中酔っぱらっては、彼女の家に行き、その後、ずっと連絡することもなく、訪ねることもせずということを続けていたら、その彼女が苦しさ余って、つい最近、喉をかっ切って、自殺を図った」というのだ。幸い、助かったのだそうだが、「さすがに、今、誰とも付き合う気がしない。」

そういう話を聞いたら恐ろしい男だと距離をおいたら良いのに、つか子は、普段のクールな彼からは窺えない、いくらか辛そうに言う様子に、なお惚れ込んでしまった。

その頃、通い始めた女性解放のグループ、「リブセン」(リブ新宿センター)の仲間の一人にその話をしたら、バカな男だと言うのでなく、女がバカだと言うのに、驚かされた。恋をするなら、太る恋、やせる恋は、解放された女のすることではないと。それを聞いて頭では分かっても、感情ありあまりついのめり込んでしまうつか子は、やせる恋をした彼女の気持ちがわかりすぎるくらいわかってしまう。

生徒の一人で、とある大使館員の自宅に招ばれた時、以前彼女が駐在したコロンビアの写真が多く飾られ、彼女の隣に立って微笑をうかべている農民たちを指して、彼女曰く「彼らは、幸せなんです。ほかを知らないから。」その明快な答えに、つか子は言葉につまった。彼らの貧しさと我々の豊かさに、何にも関係がないというのか。自分が何一つ人の役に立つことをしていないつか子は、何も言えない立場にいることだけわかった。

生徒の中に、特に親しくなった英国から来た歌手がいた。つか子は、今まで見たこともない場末のクラブなど、好奇心満々で彼女について行った。その一つに、東京からちょっと離れたクラブがあった。彼女の出番には客に混ざってテーブルにいたが、ほとんどは歌を聴きに来た客じゃないのがわかって、彼女のためにつか子は憤慨したが、本人は慣れっこなのか、気にしている様子はなかった。

その次に出た、ガイジン夫婦のラブシーンには、客は転じて、皆、興味津々の様子だった。それから後、舞台裏に行くと、今さっき情熱的にラブシーンを演じていた二人が、生活の重みに疲れた、そう若くはない夫婦だったことに、つか子は、|幻滅ではなく、ありのままの人生の一片を見せてくれる小説を読んだ時の満足感を感じた。

そう、こんな気持ちを別のときにも味わったことがある。つか子が若い女性ばかり安く泊まらせるパリの下宿屋に一ヶ月ほどいた時に、一人だけ30を越したかに見える日本人の女性がおり、とある名のある日本の大学でフランス語を専攻したが、今は、パリのかつら屋でバイトをして生活しているという。その暗い表情から、観光客でにぎあう華やかなパリの大通りからは想像もつかないところで、知ろうとも思わなかった人生の断片を知ってしまったのだということがうかがい知れた。この時も、つか子は未知の世界を垣間見せられ、想像をかき立てられるばかりだった。

8

ウーマンリブ

つか子は、20代に、リブの洗礼を受けたと言っていい。つか子の理解では、リブは、学生運動の中から、生まれた。命をかけてでも社会を変えようと言っている運動体の中、デモをかける男たちの周りで、女の役割が台所やベッドルームで男の世話をする。。。といった、人格の根本に触れる矛盾。そんな矛盾に目を向け、挑戦し、これは、自分たちの求めている社会改革じゃないと、女たちが主張する。

現今社会にまかり通っている慣習を一から疑い、身体ごと、自分の芯に誠実な生き方を選ぶ。つか子は、リブセンのおんなたちには、国内の海外体験より以上の強い影響を受けた。目立つのを嫌い、おだやかに見えるつか子の外見からは想像できないほど、つか子の内側には大きな変化が起こっていた。

たまたま

リブセン(リブ新宿センター)ドテカボ一座の放ったミューズカル『女の開放』の田中美津さんによる歌詞、(新)パワフルウィマンズブルース:『たまたま、日本に生まれただけなんだヨ〜〜。たまたま、プチブルに生まれただけなんだヨ〜〜。たまたま、おんなに生まれただけだヨ、だけだヨ』

ここで知った「たまたま」という世界観には、つか子は頭をなぐられたような衝撃をうけた。自分が自分でいるのは、血のつながりとか血統とかじゃない、ほんの「たまたま」つか子はつか子なのだ。目から鱗が取れた。。。という表現があるが、つか子にとり、「たまたま」はそれだった。つか子は考えた。そうだとすると、つか子が、パキスタンの路上商人であってもおかしくはない。ペルーの農夫であっても、ガーナの少女であってもいいわけだ。

「たまたま」は、つか子にとり、一生、離れずにいる。離れるどころか、生きてきた指針ともなった。二人の息子をもらいうけた時も、クエーカー教徒になった時も、六十代で、社会運動に跳び込む時も。

リブセンでは、つか子は数人のおんなたちと「プージン」、タイ語で「女」というグループを作った。アメリカ志向になりがちな時代に、今我々がつながるべきなのは、欧米諸国ではなく、アジアの女たちだと。そこで出会ったのが、タイ人の運動家たち。彼らを通して、タイの女たちのグループに連帯したいと伝えると、早速、「その前に、することあるでしょ。日本の帝国主義は、あなた達にとって、一体どうなの?」とおり返しの返事で、自分達の盲点をつかれた。

日本の侵略戦争は意識から遠のき、平和の時代を謳歌し、男女平等を主張していたおおかた戦後っ子のおんな達は、侵略された側から、未だ戦争は終わっていないことを知らされたのだった

9

一つになりたい思い・カレ

カレは日本人離れの顔をしていた。そう聞くと、鼻すじ高く細長の顔と思うかもしれないが、カレの顔はまん丸、その中にこれまた大きなまん丸い眼。ユーモラスとも言える独特の雰囲気をもつ魅力があった。そのカレが熱をもって話すとつか子は溶けた。

愛情の表現でもユニークだった。まだ一緒になる前、うちのほんのすぐ近くまで来て、ポツンと丸っこい石を置いていく。「そんなに近くまで来たのなら会いたかったのにどうして家まで来てくれなかったの?」これはつか子の当たり前の反応。カレの方はというと、こんな逢瀬と言えない逢瀬にカレはロマンを感じ、そこはかとなく伝えたかった思いを伝える、そっちを選ぶといった人だった。

カレは、つか子にとっては、人生に二度は出てこないといった、どこかの神話にある、二人の人間が、実は一つの卵が割れて二つになり、世界中に散らばって会えることもあるが、それはマレだと思えるような相手だった。なぜ、そのカレとの家を出たのだろう。

仮に、そのカレは、つか子の思っているように、つか子の卵の片割れだったと想定しよう。昔々の大昔、二人は一つの卵だったとしても、いったん二つに割れたなら、もう一度ひとつになるなんて、できっこない。だが、それをしようと願うのも、人間の人間たるところだ。カレとつか子は、そうしたかった。ひとつになりたかった。そうなれないことに気づき始めて、苦しんだ。自分がそこを飛び出したい気持ちにかられたことに、気がとがめた。

つか子が出なかったら、いずれは、カレが出たことだろう。もう、息が出来ないほどだったから。実際、カレはカレで、自分の人生を、自分の相手を見つけた。どちらが先に出るかは、それほど意味がない。当人たちにとっては大問題なのだが。

カレは、社会の常識はどうあれ、自分の心に忠実に『行動する』」人だった。まだつか子が一緒に住む前のことだ。カレは自分が育った心地良い環境からは見えない膨大な社会のその一端でも体験しようと、一年余り日本各地を周って行ったところの旅館なりで調理師として働いた。会いたいというつか子のために、たまに東京駅のプラットフォームまできてトンボ帰りをしてどこかしらに戻って行った。

つか子が信じるには、カレは常に、英語の表現にある「決まりきった箱(規制/常識)をやぶってその外に出て考えようとする」人だった。こういった資質を持った人だったので、別々の道を歩き始めてから、つか子はカレの人生が目覚ましく展開するのを知って、感嘆の思いはしても驚かされることはなかった。カレは仲間をつくり斬新で地域をこえた社会に広く長く影響を与える運動体を創り上げた。その過程を楽しみながら。

カレが人生の最後に一緒だった彼女は、カレより年下だったらしい。らしいと言うのは、つか子は、会ったことがないから。まだ、カレが病気にかかる前のことだ。つか子にカレがこう言った。「僕が病気にかかったら、早く逝こうと思う。そうすれば、若い彼女が存分、自分の人生を生きられるから」と。

それから、何年か後に、難病がわかった。つか子には早く感じられたが、カレの死を人から聞いて、カレが彼女への愛を全うしたのかと、遠く離れた地で一人カレの胸の内を思いめぐらしていた。夫は、それを相手に伝えたら良いと言っていたが、いまだに伝えられないでいる。

10

カレと別れてから次々に惚れた人は、カレと違い、つか子がひとつになりたいと思うような相手はいなかった。その時のつか子は、そんな関係を求めてはいなかった。ただ、そこに、ある日、「あの人」が現れた。ほんの短い間のつながり。そして別れ。

別れた後、数ヶ月後のある朝、見かけると、あの人の様子が嫌に綺麗に見えた。朝一番、これから仕事というときに、くずれた印象を与えるわけはないのだが、つか子には、何か整いすぎてるような気がした。それは、きっと、つか子にもっとくずれていてほしいという理不尽な欲求があったせいだろう。

つか子が米国に移ると決めた後、「僕は、いつか、つか子の家の前に立ってドアを叩くかも知れないヨ」と言った。そのせいで、めったになかったが、たまに、つか子の頭の中に、ドアを開けるとあの人が立っている!といったイメージが湧いた。その後を想像するのがこわくて、たいていは自分の心からイメージをすぐにしめ出したが。

別々に生きることがはっきりしたとき、つか子は、奇特にも「あの人にふさわし人でいよう」と心に決めた。その思いは、そう長くは続かなかったが、何かの時に、ふっと頭をかすめることがあった。

つか子がアメリカに移り住み、結婚した相手はというと、カレとも正反対、「あの人」とも、全く違う人だった。哲学が専門で、日本に仏教の研究に来ていた。この夫との結婚についてつか子が思いうかべたイメージは、同じ方向に向けて、手もつながずに歩いていく二人、決してひとつにはなれない、そう思いたくなるような誘惑も心にうかばないような、落ち着いた 淡々とした関係。

一つの愛情関係が終わった時、人は、その反動で、極端に反対側に走るというが、それだったのだろうか。そうだとしたら、つか子のように、感情過多で密な関係をもとめずにはいられない者が、たんたんとした落ち着いた関係を選んだ、その結果が見えなかった、見ようとしなかったというのは、どんなものだろう。それが、日々の結婚生活の寂しさにつながることになるとは思い至らずに、跳び込んだ。つか子には、その先を読み取れなかったとはいえ、その相手になった者にとって、その関係は一体どうだったのだろう。

つか子の日記には、知り合った初めの頃の思いがつづってある。「彼のあたたかい沈黙が好きだ。。。」将来どういう関係になったとしても、あたたかい思いが通い合ったころがあった、そしてそれが出発点だったと知るのは救いだ。

彼から、クエーカーの精神で始まったフィラデルフィアのコミューンの話を聞いて、その運動体に大いに気持ちがひかれた。あれだけ一人ぐらしを求めたつか子だったが、二年目に入り、一人暮らしは長期的にはつか子が求める生きていくかたちではないと思うようになっていた。

彼の云うコミューンでは、日々の折り合いをつけながら、七、八人から十人ばかり三階建ての大きな家に一緒に住むと聞いて、つか子の気持ちは好奇心で踊った。「非暴力で、社会の変革を、今!」それを、生活をひっくるめて共同で創り上げる!つか子は、自分のもつ「資本主義の国アメリカ」というイメージと全く合わない彼の話のコミューンに半信半疑だったが、自分で実際に体験しなくてはと、三十歳になろうという年の夏、米国東部、フィラデルフィアのコミューンに向けて発った。

(無記名の#短歌は、全て木下タカの作品です。)

地球自転の音のない音 第二章

TOKYO - PHILADELPHIA - POKHALA - NOVA SCOTIA

東京ー#フィラデルフィアーポカラーノバスコシア

春深まる

PHILADELPHIA

1

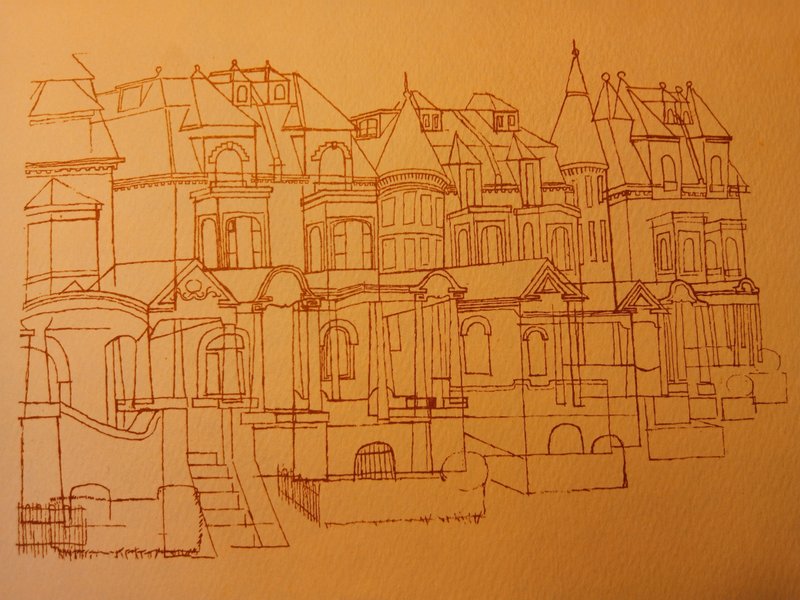

ウエスト・フィラデルフィアの街並みは19世紀に建てられた色とりどりの大きな三階建ての家が続く。1970年代、ツインと呼ばれる二軒続きの家の一軒は前面のかざりも美しくそびえ立ち、その隣はもうくずれかかった家というのも中にはあったが、どれも何かしら物語を語っているようでつか子には歩き回るのが好きな街になった。

コミューンの人々は、こういった二十軒ばかりの家々に散らばって住んでいた。黒人街と白人ばかり住むアイビーリーグの大学の周辺との接点といっていい地域だ。ベトナム戦争の終結から二年数ヶ月、この街にはベトナム山岳地帯からのモン族の人々が移民として住みはじめ、前から住んでいたエチオピアからの難民も少なくない。黒人街の商店主が黒人の手から韓国人に移っている頃でもあり、人種間の緊張感も身近にあった。

うちを一歩出ると、一つの人種だけが目に入ることはまずなかった。そしてこのあたりでは肌の色の差は言語や習慣だけでなく、貧富の差も容赦なく語っているのに気づかされた。

米国に着いて数週間、つか子はりんごしか口に入らなかった。なぜだったのだろう。リブの洗礼を受けた者が「資本主義の国アメリカ」に「男と」移ったせいだったのだろうか。自分の中の矛盾と折り合いがつかないまま、新しい土地を踏んでいたからなのだろうか。環境に慣れてごくふつうに呼吸ができるようになるまで一、二年かかった。母親の詠んだ歌にも、里帰り中の娘のふだんの気張りに触れている。

くに あこ

この圀のしめりはよしと、ゐねむる吾娘 よ しばし普段の気張り忘れてよ

2

コミューン

「サンフラワー」と名づけられた家に、つか子は夫と共に七、八人の「家族」になり一緒に住んだが、「家族」にはインドやアイルランドからの人もいた。それにコミューンの「非暴力トレーニング」を受けに全米、海外から来た人たちがゲストとして短期間滞在した。

パンを焼き、ヨーグルトや糸もやしとも呼ばれるアルファルファは自家製、水は三十分ほど離れた泉にくみに行っていた。近所の人たちと一緒に空き地を野菜畑にしたり、コミューンが始めた生協で週に数時間働いたりして食料品を手に入れた。ほとんどの人が菜食だったが、その理由は、食肉には水やエネルギーそれに人間が食べられる穀類を飼料に使うのでむだが多いからという人もいれば、命ある動物や魚を殺さないという信条で食べない人もいた。

車社会への抵抗で、オールドブルーというニックネームで呼んだ古い車を、このコミューンの誰でも借りて使えるようなシステムもあった。

このコミューンは、カウンターカルチャーという点ではヒッピーと同じだが、一般社会から離れることなく、社会の中から変革をめざすという点では一線を画している。

貧しいため食料不足に苦しむ人々がすぐ自分たちのまわりにいることに目を向け、週に一、二度家族の食事を作るときに一食多く作り、それを近所の人へ持って行く「隣人から隣人へ」とよんだ簡単なボランティアもあった。ラジオでは、これを貧しい人が近所の貧しい人に手を差しのべるプログラムだと紹介した。

このプログラムのおかげで、つか子は南部ジョージア州から来た黒人老婦人と親しくなった。ベッドの上にはイエスの画像と十字架がかけられていた。政治問題を話すのが好きで「副大統領候補の女性、何とか言ったねえ」などと話し始め、つか子がわかったふりをしていると、「わかってないんだろ。もう一度ゆっくり話してあげるから」と言ってくり返してくれた。つか子のカラ揚げを気にいってくれて、帰りにはいつも「百万べん、ありがとう」と言われた。こんなつながりをつか子はものすごくうれしく感じ、それがつか子がここの生活に慣れるのを助けた。

収入を得るための仕事は週に20時間以内にして、それ以外の時間は「革命を、今!」のためにエネルギーを使うことになっていた。20軒ばかりのそれぞれの家でのミーティングがある。散らばって住む全員での集まりもある。その中には勉強会もあれば、抗議デモの準備や、パーティもあった。

ミーティングの始めや終わりは、必ず誰かしらがギターを弾いてみんなで歌った。つか子は音楽が同じ思いをもつ人たちの繋がりを深めるのに大きな役割を果たすのを身をもって感じとった。

問題とするのは、階級社会、男女差別、人種差別、性指向の異なる人に対する差別、貧困問題、多額な軍事費、反戦。。。つか子が感嘆したのはその取り組み方だった。この階級社会に生まれた者は誰でもそれによって傷を負わないではいられない。だから、まず自分達の内側の心的傷をいやすことから始める。

日本にいた頃、貧富の差がこれほどひどく米国は階級社会だという認識が十分でなかったつか子は、中上流階級で育った人も貧困の中で育った人も、皆の前で自分の育ってきた間の痛みを泣きながら語るのを見て驚かされた。自分の気持ちを不特定多数の人々に分つというその「勇気」にも動かされた。

どうしたら、皆の前でそんなふうに自分をオープンにすることができるのだろうか。この参加者たちが自分自身の解放をめざして、今までこえられなかった何かをこえようとしていることはつか子にも伝わった。個人の解放が社会の解放に不可欠であるというのもこのコミューンの主張だ。

つか子も参加していた非暴力トレーニングの真最中、スリー・マイル・アイランドの原子力発電所のメルトダウン(炉心溶融)事故が起こった。フィラデルフィアからは120キロ、東京と大宮より近い。つか子も、この事故の重大さを知れば知るほどその深刻さにうたれ、恐怖にかられた。

このコミューンを立ち上げたクエーカー夫婦が、自分たちはふだんと変わらない生活を続けるつもりだが、どこか遠くの地に避難したいという人たちにはどんな助けもいとわないと伝えてそれをその通り実行しているのを見て、自分自身不安におそわれながらも、つか子は大地に足をつけたラジカル・クエーカーの生き方に感じいった。

この週、トレーニング中の仲間たちと一緒に、フィラデルフィア市庁舎の前でダイ・インをやった。核溶融のため死んだという設定で皆が仰向けに倒れる。つか子は、いきなり頭上に広がった青い空を見て、この空でいやも応もなく世界中の人々がつながっていて、実際に大規模の放射能汚染が起こったら、はるか遠い土地まで汚染が広がるという現実に思いやられた。

方々から来た身知らぬ人と一緒に住む、その人たちも随時変わるといった「家族」と住むのは、つか子には新しい経験だった。時にはまるで自分自身が洗濯機の中で回っているような気持ちになることさえあった。そんな時は息ぬきに外を歩いた。

それでも、身体や声の大きい人に「えっなに?」「聞こえないよ」「全然わからない」などと言われても、自分の言いたいことが相手に伝わるまでめげずにがんばる、といった今までにないつか子が生まれたのもこのときだ。「自分の言いたいこと」を伝える、それが家族であれ、職場のボスであれ、アメリカ政府であれ。そこで、つか子は自分に問う。一体自分は何を伝えたいのだろうか。是が非でも伝えたいことがあるのだろうか。

3

寄せ集め家族

つか子の母親は、「混ざっているのが、うちの家族の特長で、あなた達自慢していいのよ」と言いはじめて、信じられないという顔をして聞いている子供たちを見て、「いえ、ほんと」と言って続けた。「自分の母が団子家の商家の出、父がドン百姓、そして、お父さんの方は、家具作りの職人が父親で、一緒になった人は身分の低い侍の出、そうら、士農工商、みんな入っているでしょ。みんな違う。」

米国に来て二年目、親しくなったクエーカーの老夫婦に若い家族を紹介されて、つか子は言い知れぬ感動を覚えた。母親がインド人、父親はオーストリア人、子供たちは、フィラデルフィア生まれのアフリカ系アメリカ人。『血の繋がらない寄せ集めの家族』。これは、つか子の将来の家族になった。

19年間で離婚に終わったつか子の家族は、つか子以外、皆、米国生まれだが、ドイツ系の夫に、子供は韓国系とアイルランド系。夫の家族については、その父親がエンジニアだとか「当然」分かっている。この「当然」ということが、つか子の子供たちにとって、「当然」ではないというのがどんなに深い意味を持つか、子供の成長と共に感じ入ることになった。

一人の息子は、成人して自分の産みの母親と父親を探した。ハッピーエンドの映画のような結末にはならなかった。その悲しみを抱いて、生きている息子が愛おしい。夫とその悲しみを分かち合えなかったつか子は、フットした時、この深い取り去ることのできない悲しみをわかってくれるだろう「あの人」が、ドアの向こうに立っているのではないかという思いが、心をよぎった。そしたら、どうするのか、それは怖い。それで、その思いにはすぐにふたをかぶせた。ただ、ある時、そのあり得ない現実を想像するあまり、実際にぶ厚いドアを開けて、外をのぞき見たことがある。そこには誰もいなかった。つか子は一人だった。

それでも、つか子が自分は一人だと言っているのと、息子たちが一人だと感じるのと、質が違うだろう。ただ母親になりたいという一心で、息子二人を貰い受けたが、この二人の息子の心のうちは、その哀しみは、つか子には、本当には知ることは出来ない。

アイデンティティ

息子の一人がいつか話してくれた。名前は西欧系だが、アジア人と見える息子に、勤め先で、お客が好奇心から「それで、君、君のバックグラウンドは?」と聞いて来ることがたまにあるそうだ。たいていは「母が日本人で、父がドイツ系アメリカ人」ということで済ませてきたのだが、それを言うたびに、心のどこかで完全には正直でない自分をトゲが刺していたという。

それが、同じ職場に新人が入り、自己紹介で「わたし、マリア、メキシコ生まれ、そして、わたし、養子なの」と、明るくあっけらかんと言っているのを聞いて、その勢いで次から、特にお客でも付きあいの長い人には、「母が日本人で、父がドイツ系アメリカ人」「そして、僕は養子で、韓国人です」と正直に言うことができたと、頬を紅潮させて教えてくれた。これを聞いたつか子の胸も十倍にもふくらんだ。

もう一人の息子の話だ。ある日、職場から帰ると、近所の歳のいった婦人が、つか子を待ち構えていた。「あんたんとこの子が、うちの孫の顔をなぐった」と言う。つか子は驚愕した。さっそく子供をつかまえて「なんてことをしたの!」としかったら、「ママ、そうするしかなかったんだよ。あの子、ママのこと、侮辱したんだから。」

これは、つか子が知った例なのだが、他にも、たんと、このヨーロッパ系の息子が、「チャイニーズ」のママの「名誉」のために、非暴力とは言えない戦いを戦ったことがあるのだろう。

黒人ジョージ・フロイド氏が、警察による暴行で命を落とした事件をきっかけに広がった、全米と言わず海外もまきこんでのブラック・ライブズ・マター「黒人の生命を大切に!」運動がはげしかった時、抗議デモにこの息子も参加した。これは、息子のまわりで、否定的なインパクトをもたらさないでは済まなかった。つか子には、それが、非白人の母を持つ彼にせざるを得なかったことだとわかっている。この息子のミドルネームはマーティン、公民権運動のキング牧師からとった。

4

徹頭徹尾、自分のことだけ

離婚にいたる二年前、右の胸に何か違和感があると意識しはじめた。でも、それを放っておいた。今考えるとそら恐ろしいが、その時のつか子の精神状態では、それに立ち向かうようなエネルギーがなかった。

実はこれでいろいろな悩みから、自分のせいでなく、「自然」に「解放」されるといった気にさえなったことも、今、否定できない。子供たちはどうなるのか。無責任もはなただしい。この時も、ふっとあの人のことを思うことがあったが、すぐに打ち消した。今さら、遠くに住むあの人に何を頼ろうというのか。そんなことができるわけも無い。つか子は一人だった。

つか子と夫の関係は、もう口争いの時期を通り越して、お互いに無関心になっていた。つか子はさびしかった。人は、寂しい時そのはけ口をなんとしても求めるのだろうか、求めるエネルギーのある限り。それでだろうか、つか子は、あの人ではなく、もう頼るまいと決めていたはずのカレに手紙で打ち明けた。正直、慰めてほしかった。「大丈夫、結局、みんな、うまくいくよ」と言ってほしかった。

折り返しかえってきた手紙には、そういった意味の言葉もあるにはあったが、今、覚えているのは、その時カレと一緒だった彼女が、どうして遠くに住む、昔々の男に、そんなパーソナルなことを告げるのか、全く納得いかないと言っているとあった。つか子は、カレの彼女のことは、自分の念頭になかったのに気がついた。そういう人がいるということすら、頭になかった。徹頭徹尾、自分のことだけ。カレの彼女を傷つけるかもしれないなどと、思いもせずに。

大自然

夏の始まり。つか子は仕事の関係で南西部に行くことになった。この旅が、翌年の離婚につながることになるとは、考えもしなかった。つか子は、ただ、ただ、心身ともにくたびれ果てていた。行く道の飛行機の中で、この飛行機がたとえ墜落したとしても、自分はそれでも良いという心持ちだったのを覚えている。他の乗客の安全など思いやる余裕はなかった。

一週間余りの旅で、高地砂漠とロッキー山脈の森を、立て続けに味わったつか子は、いきなり、「自分の今のままの生活をずっと続ける必要はない」という思いでいっぱいになった。初夏の空を背景にそびえ立つ雪をかぶったロッキー山脈。「自然はこんなに大きいじゃないか。何も、悩むばかりの今の生活を続けることはない」と。

裸にて 生まれし 我は 裸足にて 若葉の大地 踏みしめて あおがん

5

離婚

どんなにうまくいっていない結婚でも、離婚は人生で最も辛い体験だと聞いたことがある。つか子には、結婚していた間に味わった底のない寂しさと焦燥、たった今通り抜けようとしている辛さ、惨めさ、そして、未知なる将来への重苦しい不安。。。それが全部いっしょくたになって、つか子の気持ちをふさいだ。

当然だが、何より罪深いと苦しんだのは、産みの親が良き家庭をといって、信頼をおかれたのにもかかわらず、その家庭を今自らの手でこわすことだった。つか子は一人で泣いた。

子供たちにとっては、その二、三年前まで、口争いをひんぱんにしていた親たちが「静かに」なったので、別居、離婚と聞いたその驚きは、さぞ大きかったことだろう。しばらく時間をおいた翌年、子供たち二人とつか子だけで旅に出た。そこで、それまで何も言わなかった息子たちが「なぜ?」と初めて聞いた。

なぜだろう。水が流れる道がふさがれたとき、そこからこぼれ落ちて、岩をもくずす。。。と言うのだろうか。

二十五年以上経った今、自分をいつわらずに語れるかというと、まだ心もとない。夫に乱暴をされたわけでもない、浮気を見つけたからでもない、甲斐性がなかったわけでもない。要するに、つか子がわがままだから、自分の生きたいように生きたいから。結局、今のままでは、自分の生きたいように生きられないから、別れたということに過ぎない。そんなことをして、子供たちのことは考えなかったのか?

羨ましい気持ち

母親に会いに、たったの一週間の滞在日程で、二、三年おきに帰った折の会話の一つ。「自分は、人をうらやましく思ったことがない。いつも、今が一番、今が一番と思ってきた。つか子もそうでしょ?」と、母親に聞かれた。つか子は、「とんでもない、うらやましく思ったこと、大あり」という言葉がつい口から出そうになった。

最初の結婚が離婚に終わってから、知り合いでもう七十代の夫婦とアイスクリームを食べていたとき、この二人が一つのアイスクリームを注文して、二つのさじでからかい合って笑っているのを同じテーブルで見ていて、つか子はどっと涙が出て、この方たちを驚かせた。結婚していた十数年にあったかもしれないが、そんな時はつか子の記憶にはない。結婚した夫婦が、一緒にいるだけでたわいもないことに笑ってる。それをつか子は心底うらやましく思った。

誰もうらやましく思ったことはないと言い切った母親だが、詠んだ歌には、そればかりではなかったことが伺える。

たてひざに ひたいをのせて 待つばかり うれいの雲の 通りすぎるを

むらさきに 立ち昇る気の ゆさぶりを 押え 治めて 俎に立つ

離婚して、一、二年後、夫の弟と会う機会があった。つか子が「わたしには、お兄さんを理解できなかった。どうしても通じ合えなかった」と話したら、弟は「ああ、兄さんを理解するには、兄さんの聞いているクラシック音楽を聴きとれないと無理だ。兄さんは自分の感情を音楽に託してあらわす人だから」と言う。

ああ、それでは、つか子には手の届くはずもない。クラシックは、子供のとき毎朝両親が聞いていたので、聞きなれてはいたが、そんな理解の深さはつちかわれなかった。夫は離婚後、数人の女性と付き合い、つか子より二、三年早く再婚した。よけいなお世話だが、つか子は時たま遠くから、夫と再婚相手は伝え合う言葉を共有しているのだろうかと思うことがある。

6

女は、一生に一度、蛇になる

つか子は、自分がヘビだった時のことを覚えている。だから、有吉佐和子の作品の中に「女は、誰もが、一生に一度は、蛇になる」といった意味の不可思議な文章が目に入ったとき、安堵した。そうだ、自分だけではない、ほかの女たちにも、一生に一度はヘビになる時がくる。確かに、自分の身体から魂が抜け出てヘビになった、そうとしか説明のしようのない動き方をつか子は体験した。だからと言って、自分のした行為は、分別もある大人の自分であり、他の何者のせいにもできない、自分から出たものだ。

現実には、実際に人を傷つけた。それを知りながら、何度もそこをぬけ出ようとしながら、長い間ぬけ出ることが出来なかった。この時の状態を、つか子は「あの時わたしは、ヘビだった」としか説明できない。それで罪を逃れきることはできないのだが。

あの時も、あの人は、遠くの地にいて、つか子は一人だった。つか子が呼んでも、届くところにはいなかった。つか子の好きなシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』の中で、ジェーンの愛するエドワードが「ジェーン、ジェーン」と魂の底から呼んだ声が、届くはずのない土地まで届き、「はい、今、参ります」とジェーンが答えたシーンが心に浮かぶたびに涙が出る。

そんなことはつか子にはなかった。たった一人で、自分の根っこが腐っているという感覚にさいなまされた。つか子は、この時も自分の掘った穴に落ちた苦しみだけでいっぱいで、人のことなど思いをいたらせることはなかった。「耐えられない」と言いながら、実際には耐えている。その方を選んでいる自分、その頃を思うと、身ぶるいするほどいとわしいが、それがありのままの自分だった。

卒業して次に向かう

そういう時期に、日本に里帰りした。母親が誰にとも言うでもなく「『何か』に囚われている自分に気づいたら、それを『卒業』して、次に向かうことにしている、自分は」と、言った。部屋にはつか子しかいなかったので、自分に向けて言っているのだとはわかったのだが、何も話してない自分の悩みをどうやって母親は知ったのだろう。

「つか子のしてることは、私が後ろを向いていても、わかります」とずっと以前に母親に言われたとき、つか子は正直怖かった。

離別を告げるのに、母親に話すのは一番最後になった。年老いた母親はさぞ悲しむだろう、心配することだろう。遠く異国にいて、半世紀を超えようとする歳で、二人の子持ちの離婚。そして、つか子に代わって悩むのではないかと、それが心配だった。ところが、恐る恐る話したつか子の話を聞くと、間髪を入れずに「ああ、嫌な人と一緒にいるより、一人の方がずっといいじゃない?」と一言。

バチが当たるの反対は、なんだろう。あれほど、愛してもらっておきながら、何もしてあげなかった。自分のことでいっぱいだった。バチが当たっても当然のむくいなのに、母親の死をきっかけに、つか子は、自分の人生が幸せに向かう舵を取った。母親がつか子に望んだのは、ただ一つ、幸せになってほしいということだと、あきれたことに初めて気がついた。それで、幸せを求めた。

7

再婚

再婚した夫は女友達に言わせると典型的なロマンスグレー、長身、やせ型。六十代でもどこか少年っぽい。そのままの自然体、どんな時も。ニューヨークに行った帰りの電車で何でもない話をしていたところ、「ちょっと聞いてもいい?」「いいよ、なあに」「僕と結婚してくれる?」そんな感じで始まった結婚生活。つか子の望んだ、二人が二人とも自分でいられてそれでいて寄りそい暖め合う関係。男性のフェミニストは、こうもありなんといった人だった。

夫は若い頃、平和部隊に入りアフリカで五年間過ごした。つか子が人生でしたかったこと、これは心底うらやましい。人生での傷も負っていて暗闇も知っていた。それでつか子は何でも夫に話すことができた。だからといって何でもわかってくれたわけじゃない。でもいつもわかろうとしてくれた。つか子もそう努めた。そしてわからないところはそれで良しとできた。「なんでわかってくれないの?!」と力むところはもう互いに通りこしていた。二人ともクエーカーだというのは二人の関係にものすごく大きかった。

里いもの皮むく 暮のしやわせよ

これは、母親が七十七歳の時詠んだ句だが、二番目の夫との日常のおだやかで幸せなつか子の時期をあらわしている。

8

「たまたま」で始まるリブの替え歌、ウィーマンズブルースの続きの一節。

「ワタシのサイコロ、ワタシが投げるヨ〜〜〜、どんなメが出ても、泣いたりしないサ〜〜〜しないサ〜〜〜しないサ〜〜〜」

米国に来てからも、この歌詞を、頭の中でくり返し歌ったつか子だが、泣くのは、ワタシだけでないということに、今になって思いいたる。つか子が20代の頃、普段おだやかな叔父が「つか子が、大型トラックかなんかで道を走りぬけると、ドロ水がまわりの人たちにひっかかるのを知っているか」と言った言葉が、今でも心に沁みる。そうかと言って「おじさん、今一度、あの時にもどっても、ほかの道は、選べなかった」と言うしかない自分があるのも知っている。罪深いことだ。

つか子は、いつか、自分が日本に住みに戻れば、このドロ水がかかる人たちが必ず出てくるだろうと思う。そして、自分のようなものが楽に自分でいられるだろうか。。。「みんなガマンしてるのだから」と聞くと、この年齢でも、とび上がって抗議したくなる自分がいる。

ただし、その「みんなガマンしてるのだから」のおかげで、社会がスムーズに動き、それが、時には生死に関わるのをつか子は最近再認識した。2024年元旦の羽田の航空機衝突事故で、大型の航空機から400人近くの乗員が20分足らずのうちに、全員脱出できたと聞いて、見事だと、つか子の友人あたりでは話題になった。日本では、いざという時の訓練を普段から受けているのも功を奏したのだろうが、アメリカ人だったら、こうはいかないだろうと言う。それぞれが自分の意見を主張して、おそらく好き勝手なことをしだす。そのせいで、きっと大切な命を落とす者も出ただろうと。

市民権

いつごろからだろうか、住んでいる国の選挙で自分の一票を投じられないのは問題だと強く思うようになって、市民権を取った。取ってから初めて国外に出て米国にもどった際、空港の出入国管理局の窓口で、『Welcome Home』「お帰りなさい」と言われた一瞬、とまどった気持ちになったことを覚えている。その後、続けて『Stay Safe』と言われて、つか子の心が騒いだ。飛行中、また何か事件が起こったのだろうか。『Stay Safe』は、『Take Care』「お気をつけて」と違って、「危険を避けろ」といった意味を持つ。

米国の特に大都市に住んでいる限り、いつ何か危険な状況に出会ってもおかしくない状況が、常に意識上にある。つか子の日常にも、こういったストレスが影を落とす。いつか友人と街を歩いていたら、日本人の観光客らしい団体と出会った。友人がつか子に言った。「この人たちの表情を見ると、今まで、危険というほどの危険にあったこともなければ、これから出会うかもしれないと思いもしていないのがよくわかる。」

「そんな所によく住める!」と日本の人に言われそうだが、これは、つか子が「日本では、地震が日に平均50回ぐらいある」と言った時のアメリカ人の反応に似ている。答えは、同じ。It’s my home, so…「だって、住み慣れたうちだもの。」

9

静かな湖

運転している息子の隣に座っていたら、いきなり、「それで、母さん、クエーカーって、どんな気持ちがするの?」と聞いてきた。そんな話をしていたわけじゃない。なんでもないやり取りをしていた。どこからそんな質問が出てきたのか、さっぱりわからない。普段から、そんな疑問を持っていて、いつか聞きたいと思っていたのだろうか。

それで、つか子は、モゴモゴと口を動かして答えた。「どの人の内にも、神が宿る、だからどの人も傷つけたりましてや殺したり出来ない。牧師とか神父とか法王とか通さずに直接、神とつながることが出来ると信じているの。だから牧師も何もいない。神にしても、それを内なる光と呼んだり、精霊と見たりする人もいて、イエスの教えに習おうと想う人もいる一方で、イエスは『良い人間だった』と言う人もいる。聖書を読む人も中にはいるが、聖書をたのみにする宗教ではない。。。生きている間を問題にして、死後は問題にしない。そして、クエーカーが、心にきざんでいるのは、簡素、平和主義、真摯、平等、コミュニティ。。。」

言いながら、つか子は、息子がそうしたことを聞きたいわけじゃないのは、わかっていた。「クエーカーだという母親のつか子の心の中は、どうなのか」と言っているのだった。

すると、これも、どこから出てきたのか、まったくわからないのだが、つか子は自分の口から、「ママのことを言うと、自分の中に静かな湖があって、いつでも、そこに行かれるっていう気持ち。」そこで、息子はだまった。こんな思いがつか子にわいたのは、初めてのことだ。それまではなかった。それとも、思いはあったのだろうか。それが初めて言葉になった。息子の思いがけない質問のおかげで。

クエーカーの礼拝

初めてクエーカーの礼拝に行った人は、まず「教会」のイメージを抱きながら部屋に入ると、そこには飾りが何もないことに気がつくことだろう。写真も絵もない。十字架も聖書もない。音楽もない。牧師/神父に当る人もいない。

そして初めから最後まで沈黙のうちに一時間が済むこともまれではない。この沈黙は「待ちのぞんでいる」時間で、もし、人がその時間中、沈黙が深まり、メッセージがうかび、そのメッセージは、単に自分へのメッセージでなく、そこに一緒に礼拝に参加している人々にも向けたメッセージだと確信すれば、立ち上がってそのメッセージを口にする。それは、前もって準備したものでなく、その礼拝中に浮かび、それがどんどんふくらみ、自分の芯から動かされ、時には身体まで震え(quake)、もう立ち上がるしかないといった心境になったときのことだ。クエーカーというあだ名はここから来た。ここで言うメッセージは、どこから来るのだろうか。それを神からという人もいれば、スピリットだと言う人もいる。人間を超えた存在。内なる光。。。

祈り

つか子は、どこか遠くで人間を見守っている存在としての神を信じていない。ただ、心を込めて、いや、魂の底から祈る人々の姿に心を動かされる。ロシアの片田舎の教会で祈りの列に入る機会があった。二列あって、一つは、この世を去った人のために祈る列、もう一方は、この世にいる人のことを祈る列。普段、祈りという祈りをしないでいたつか子は、後者に入り、うす暗い会堂の片隅にマリアなりの像の立っているところで、神父の助けを受けながら祈りをささげている人々の後に並んで、自分の番を待った。

つか子は、今までの一生で、渾身込めて祈ったことが一度ある。その祈りがかなったため、神を信じないと誰にでも大っぴらに言える一方、祈りを信じないとは言えない自分がある。では、誰に向かって祈っているのか、という当然の疑問が出てくるはずだが、それはふれずにいる。

10

歳を重ねる

再婚の夫とは、ひと回り以上歳が離れていた。そして、二十数年共にした日々で、年齢の差が縮まるのを身をもって知った。歳を重ねる過程は、簡単には言い切れない。変化は、急激だったりゆるやかだったり、それが交互にあったり。ただ、それを一人でするのと、誰か、例えば夫婦の片割れがいてくれるのとでは、こなさなければならないハードルや不安の中身に随分と差があるだろう。

ここにきて、父親、母親が病いにかかりながら歳をとる長い過程で、つか子はまわりにいることなく、一切世話をしないで、家族に、精神的にもどんなにその負担をかけたことか、ようやく思いいたる。自分のために使えるはずの時間、エネルギーをどれほどさいてくれたであろうことが、やっと見えてきた。

夫がこの世を去ってから、十ヶ月。まだ、そこに気持ちをもっていくことはできない。ましてや、言葉は出ない。ただ一つ、夫が逝った後のこと。

夫のランニング

本当には、人を知ることは出来ないと感じ入った経験。

二十数年も朝夕を共にした夫が亡くなり、八か月ほど経った頃、アパートを引き払うため、誰でも何かほしいものがあったら、持って帰ってほしいと、夫を生前知っていた友人知人に声をかけた。一人、つか子が名前しか知らない誰かしらから、次の週末の午後寄ってもいいかとメールがきた。もちろんと返事をしたが、どんな人だろうといくらか好奇心を持って待っていたら、そっとたたく音でドアを開けると、若さはもうとおに通り越したがそそとした美しいひとが現れた。つか子と目を合わせるでもなく、口数も少なく、ただシャツが一枚欲しいと言う。つか子が好きな一枚を出すと、なぜか手を出さない。

欲しいシャツは、夫のランニングだとわかった途端、つか子は、自分の心持ちがそれまで好奇心だけだったのが、いきなり嫉妬心に変わったのに驚かされた。もう亡くなって、つか子にもほかの誰の手にも届かない夫。それでも、他の人に取られないように、見張ろうとしているつか子。何だろう。もう処分したので、それはないと言ったら、それならと、つか子の選んだシャツではないものを持って帰った。なんということだろう。もう二度と会うことのない人だから、いいようなもの。

こうして、人には知らない過去があるのは自分だけではないというのに気がついた。何が二人の間にあったのか、夫に問いただしたくても、もはや夫は答えない。そこに気持ちをもっていくと、未だに悶々とするので、そうしないことにした。

11

自由が一番、その次に、愛

つか子は、この歳になって、自分の生き方が表面全く正反対に見えて、実は母親の思いがずっと自分の指針になったのだと気づかされた。母親を超えて生きてきたはずが、実はそうではなかったという思いは、つか子には簡単には受け入れがたい。

明治生まれの母親が80の祝いを自分で取りしきって、女性ばかりのパーティを開いた。つか子は、日本におらず出席できなかったが、後でスピーチの一端を聞いた。「人生で、一番大切なのは、自由と、そして、愛です。」その時、まだ40代の女性が、「でも、おば様。愛が最初で、自由が次ですよね」と言うと、つか子の母親は、キッパリと、「いいえ。自由が一番、その次に、愛」と、言い切った。

そうかというと、「恋愛は、計算し始めたらおしまいです。とにかく、パッションがなくちゃ。」そして、時に、いきなり「生きてゆくのは、命懸け。。。」と歌い出したりした。

母親が今そばにいれば、「お母さん、今、こうして、どんなりくつにも合わない、誰に言ってもわかってもらえない旅に出て、ネパールの空港に向かっているのも、お母さんのせいでもあるんですよ。」もし、あの人が来なくても、それでも、この旅がなかったわけではない。つか子の人生を飾る一コマ。母親の口癖の一つ「人生に無駄なことは一つもない。」

空港に近づけば近づくほど、あの人は、やってこないだろうという気持ちが強くなった。この気持ちは、数十年前のあの時にもあった。新婚早々の自分の結婚を「どうしようかと思っている」と言ったあなた。その時も、つか子は自分の部屋で一人になった時、「ああ、あの人は自分の元にはやってこないだろう」と思った。まず「優しさ」のあるあの人に、新婚の相手を悲しませることは、とうてい出来そうにもない。それに、自分の人生を作り上げている真っ最中のつか子と違い、あの人は、すでに自分の目的に向かって進んでいる。その情熱の前には、どんなものであれ、ほかの熱情は影がうすれる。その通りになった。あの人は、自分の人生をひっくり返してまでつか子を選ばなかった。同時に、つか子もあの人を選ばなかったと言っても、全くのウソにはならない。

12

ズシンと、つか子の身体に振動が走り、飛行機が着陸したことを知らせた。

その時、つか子は、20数時間前に米国を出て以来、初めて、覚めた自分に戻り、「あの人」は来ない、いえ、来るはずがないという事実を直視した。「あの人」に書いた手紙は、今、つか子のバッグの中に入っている。推敲を重ねた手紙は、つか子の手元を離れなかった。だから「あの人」にとどくはずもない。手紙を「受けとったあの人と、つか子のやりとり」は何度も頭の中でくり返し、ソラで言える。それは、つか子の心のどこかで欲しかったやりとりだ。あったかもしれないやりとり。でもそれは心の中だけのことだ。「夢のつづき」、現実にはなかった。何度も開けては読み、また閉じた手紙。でも、投函することはなかった。なぜ?

それは、つか子が、四十数年前と同じように、|躊躇《 ちゅうちょ

》したからだ。この年齢だからもう許されるといった勝手な論理が通るのは、事実を自分の都合の良いように曲げているからだという明白な点を、直視せざるを得なかったからだ。「ヘビになった」中年のあの時の何かに憑かれたようなつか子と違って、躊躇する壁を取っ払うようなエネルギーはもはや無い。

「あの人」に会いたい、いや、命あるうちに、もう一度、目の前にするのだという思いに駆られてから、自分の人生をふり返ると、よくもというほど、人を傷つけてきたのに気づかされる。この年齢で、後、数年の命で、人を傷つけるかもしれないことを知りながら、今一度罪を犯そうとするのを躊躇した。そんなところかもしれない。

それでは、なぜ、書いた手紙を破りすてられないのか。同じ内容のメールも、ボタンを押すだけになっている。そのボタンの上を震える指が何度交差したことか。

つか子は、たなから荷物を取り下ろし、それをつかんで、通路からドアに向かった。外は、明けがた、うっすらとした光が、ひどくゆっくり周りを照らし始めていた。

(無記名の#短歌は、全て木下タカの作品です。)

地球自転の音のない音:第三章

TOKYO - PHILADELPHIA - POKHALA - NOVA SCOTIA

東京ーフィラデルフィアーポカラーノバスコシア

夏の夜明け

POKHALA

1

指は震えていたが、つか子の胸のうちは決まっていた。行きつくところまでいかないではすまない。ポカラに着いたその晩、つか子の指はひとりでにあの人へのメールに向かい、今いる宿の名を足してから「送る」を押していた。そして、コンピューターを閉じた。

知らない土地を踏んだとき、つか子の戦いは終わっていた。吸ったことのない空気を吸いこみ、自分の身をおいたことのない山々の狭間で、見たこともない色合いの家並みや色鮮やかな服装をまとう女たちがいっぺんに眼に入る。ここまで来た自分は、もういつもの延長のつか子ではない。つか子は普段のさまざまな制約をこえていた。

ロッキー山脈に囲まれて息を吸ったアメリカ南西部の旅を思い起こしていた。あの時、高くそびえる雪をかぶったロッキーを見上げて、なぜか、ああ自然はこんなに大きい、このままの生活を続けなくて良いんだという思いでいっぱいになった。

今、ヒマラヤの麓で何かが生まれようとしている。つか子の今は魂がぬけ出てヘビになったときと似ていた。でも今度はヘビではない。鳥だろう、大きな鳥、コンドルか。

その後すぐ寝床に入りぐっすり眠った。今朝はメールを見ずに、食堂の朝食に向かい、窓の開いた外の見えるテーブルで、母親の分も空気をいっぱい吸い込んだ。そのまま出口から町に向かった。

つか子は、あの人の今を知らない。胸の中で想像しているあの人は、息子二人に娘一人、多分、犬一匹。聡明な人と暮らしている、心地よい生活。娘も息子たちも、独立して、それぞれ家庭がある。退職した後は、社会の役に立とうと活動を続けている健康な七十代。何一つ、欠けたところのない人生。おそらく、大抵の人の経験する傷は負っていることだろうが。旅行は、アジア、ヨーロッパの国々は、ほとんど行っていることだろう。オーストラリアもニュージーランドもアフリカも。趣味は豊富。一つ、つか子が驚くような趣味を持っているかもしれない。スポーツもやる。音楽も聴く。健康な七十代。そんな人が、つか子の突然のメールに、すぐ腰を上げるだろうか。おそらくそれはないだろう。

どこかで、人生に物足りなさを感じているか、寂しいか。。。そういった状況をつか子は想像したいのだが、どうしても、そんなことは思いつかない。健康に問題があれば別だが、あの人にはおそらく、これといった大病はないだろう。

そうなると、どんなにつか子が想像をたくましくしても、つか子への対応は、良くして、「メールもらって、嬉しかった。幸せそうで何より。。。」といった類だろう。もし、一歩進むとすると、好奇心。むしろ、つか子の嫌いなインテリ、あるいは、自信たっぷりな人になってしまっている可能性は、大。そうなると、つか子の方でごめんこうむる。

2

外から戻って一息つき、ようやくつか子は自分にメールを見るのを許した。

そこに、あの人からのメールがあった。

「つか子、木曜日、午後着く。ホテルで会おう。」生まれて初めてもらったあの人からのメール。

つか子は動転した。今日は、日曜日。

一度に、色んな思いが交錯した。ベッドに倒れ込んで、窓の外を見上げると、ヒマラヤは、つか子の世界がひっくり返ったことも何も知らず、半時間前と同じ、そのまま何一つ変わらずに、知らん顔してそびえている。遠くの廊下には、客たちが見物からもどったのか、話声が聞こえる。

それにしても、なぜ、あの人が、遠い昔、ほんの少し気持ちが触れ合っただけのつか子に、メールを返したのだろうか。一日に、何十ももらうメールの中で、なぜ、つか子のメールが生き残り、あの人の眼に触れ、読む時間を与え、それで、このような返事をすぐに書かせることになったのか。メールを出した本人のつか子さえ、「統計上」そのあり得ない事実に困惑した。

ありのままのつか子の胸のうちは、あの人への手紙にしろメールにしろ、あれだけ躊躇し、出そうという誘惑とたたかってきたのが、新しい土地を踏んだ途端にそれに負けてメールを出した今となっては、こちら側の責任!は果たした、向こうがどう出るかはつか子の責任外だと、やっと楽になったところだったのだ。

思い出箱にフタをして閉まっておいたあの人を、実際に自分の目の前にするという思いがけない事態の展開に、どこから手をつけて良いのか分からないといった気持ちだ。初めて、あの人がどんな外見だったのか、つか子はどう対したら良いのか思いめぐらした。初日に空港で出会ったのなら、どちらも準備なく「いきなり」会えたのだが、あと三日もあるとなると、つか子のネジは、キリキリ舞いしてしまうことだろう。

写真など一枚も撮った覚えがない。ただ、二十代の時の印象だけ。髪の色や目の色、顔形、どれもはっきりしない。四十年以上経った今となっては、昔の記憶があっても、おそらくムダだろう。気持ちの良いほど大胆だったのだけは、記憶にある。そのおかげで、つか子も大胆な自分を出せて、それが、つか子は好きだった。あの人の前にいる自分が、いっとう好きなつか子だ。

「ハワイ、ハワイ」「ハワイに行きたい」「ハワイに住みたい」と言っていたつか子に、息子たちが聞いた。「どうして、そんなに、ハワイが好きなの、母さん」たどり着いたその本当の理由は、「それは、ハワイの自分が、自分の中で、いっとう好きだから。」どこまでも、広々とした海、息をのむ景色、火山、珍しい植物、気候、ハワイの良さを言い出せばキリがないほどだ。でも、詰まるところ、つか子はハワイの自分が好き。なぜか、自由に気楽にのびのびできる。人とつながるのも、つか子がつながりたいと思うまま。そのつか子が好き。

それで、今、たった今、気づいたのは、あの人といる自分が好きなんだ。あの人が好きというより、あの人といるつか子が好き。いっとう、好き。あの人といると幸せというのと、ちょっと違うのだろう。

3

ここに来て、今まで思い出箱に閉まっておいたあの人が、つか子に向かって跳び出してきてつか子の胸を打つ。

一度、つか子が仰天したのは、何人もいる人前で、つか子の耳に、あの人が、自分の指を突っ込んだときだ。そんなことをした男に会ったこともない。無論、クールを看板にしていた若いつか子は、そんなことは毎日経験しているといったように、驚かされたとは、お首にも出さなかったが。

数人で議論している最中、あの人が理不尽な要求を言っていると感じたつか子が、いつもの「でも。。。」で、話し始めた。「でも、それは、大抵の人に要求するのは、フェアじゃない、出来ることではないから。そこまで考えられるわけがないから、それが出来るのは、例えば。。。例えば。。。」と言ってつか子は、言葉に詰まった。それを言ってしまえば、あの人を持ち上げることになるので、躊躇したのだ。すぐに気づいたあの人は「言ってくれ、君に、言って欲しいんだ、僕は。」それで、一呼吸おき、つか子は「あなたみたいな人」と言葉を続けた。その時、つか子は、なぜか「自分は負けた」という気持ちに襲われ、その瞬間、自分が恋に落ちたのを知った。おそらく、あの人も、同じ瞬間。

ほかに、覚えている会話といえる会話は、つか子の言ったことに、あの人が本気になって怒った時。つか子は、タイとフィリピンから帰り、そこで見た、白人の男たちが地元のうら若い女性と腕組みして、あさましくも「得意気に」街を歩いているさまだった。日本の男たちもいたのだろうが、集団で動くことが多いらしく、この旅ではつか子の目にはつかなかった。

「タイに行ったことあるでしょ」

「うん、行った」

「それじゃ、そこで、『女』を買った?」

「つか子!なんて言うことを言うんだ。外人だって、日本人同様、いろんな人間がいるんだ。一緒にしないでくれ」

あの人が、怒ったのを見せたのは、これが初めてだった。グループが、もう問題にする価値もない(あの人に言わせれば)討論のトピックにまだ止まっていると、文句を言ったのは覚えているが。同性愛者についての話で、それは、我々のような者たち(つまり、進んだ思考のできる者たち)にとっては、「もはや古い問題で、討論するに値ない。」というのだ。1970年代のことだ。

ああ、そんな風に言い切れるのはどんなに気持ちが良いだろう。。。と、うらやましく思った。自分も、人がどう思うか気にせずにスパッと言って、その時のまわりの人の驚いた表情に、微かな喜びを見つけることが出来るなら、自分が何倍にもふくらんだ気分にひたれることだろう。

写真など一枚もない。交わした手紙もメールもない。耳の件以外、お互いに触れ合ったこともない。何もない、とつか子が思う心持ちは、本当だ。それでも、思い出だけは、そびえている山のように微動だにせず、つか子の胸に数十年の歳月生きている。

4

木曜日の飛行便は、午後二本しかないので、早い方に合わせて、空港に向かうことにした。迎えに行くとは言っていないので、つか子の前を通りすぎる可能性もある。写真もなく、四十数年前のうろ覚えのあの人。でも、きっと、姿、身体の動かし方を見たら、わかるだろうとカケをして、行くことにした。

七十代ぐらいの男、二人、似たような人が降りてくる。

一人は、迎えがいるらしく、そちらに向けて手を振っている。するともう一人のグレーの長袖を着た方なのだろうか。つか子は、胸の動悸が激しくなったのが気になった。肩で息をしている自分。その人は、つか子の方を向いて、頭をかしげて、君は?といった動作をしてみせた。つか子は、こくんとうなずいてみせた。なんとも、ロマンチックでない出会い。

なんと言っていいのかもわからない。男は寄ってきて「つか子?」と聞いた。

「うん」

「そうか、つか子か。」

つか子は、相手が、自分の身体全体を一通り目の中に入れているのを感じた。がっかりしたのだろうか。

つか子は、どうだろう。座って一緒にコーヒーを飲んだ時の印象が強く、すぐ隣に立ったのは記憶にないつか子には、あの人が思っていたより背が高いのに気がついた。表情は、もっと柔らかかったという印象があったのだが、そうじゃないのが微かに気になった。正直に心のうちをのぞくと、つか子もがっかりしたのだろうか。つか子があれほど夢みた瞬間がやってきたが、思い描いたような波が寄せてくるような感動はない。

握手をするのも抱き合うのも、二人の関係にそぐわない。全くの他人でもなく、知り合いでもなく。その人は、荷物を下に置いて、両手をつか子に差し伸べたので、つか子も自分の両手を出した。あの人の手と言わず身体のどこにも触った覚えがないので、両手が触れたその瞬間、ピリッと電気が走った気がして、それが相手に気づかれないようにつか子は祈りたい思いだった。

その後、どう気持ちを操縦したら良いのかわからないといった状態だった。つか子は、互いにぎこちないのが、内心、実は気に入っていた。どちらも、スムーズにこの場を通り抜けられないのが、逆に気持ちよかった。

しばらく、タクシーをひろうとか、ホテルはここに近いとか、そこからの眺めはどうとか。。。そんな話に終始して、ともかく、ホテルに着いた。

ホテルに着いてから、つか子は、食堂の外のベランダにいるからと言って、フロントに行くあの人と別れた。正直に言えば、息をつくために。

今、一体、何が起こったのだろうか。つか子は深呼吸してみた。そして、傍から見たらおかしいと見られるかとちらっと思いながらも、これからマラソンをする選手のように、手足をぶらぶら振ってみた。そして身体全体も。そうでもしないと自分で自分をどうして良いかわからない。そうして、あの人の眼は、夫の青い眼と違い茶色ぽかったという点が心をよぎった、だからどうだというのかつか子自身にも説明出来ない。

しばらくして、あの人が亜麻色の半袖でベランダにあらわれた。こういう時に、自然は良い。歴史は良い。今まで経験したことのない、習慣も良い。そこに、二人は「逃げた。」その日の予定、次の日からの予定を立てるのに、頭を使った。

行く先には標高がいくらか高い所もあるので、呼吸にさわりが出るかもしれない。あの人は、夫のように肺活量が少ないのだろうか。それを聞くには、遠慮がかって聞けない。

ほかのことは忘れても、大胆さだけはつか子の記憶にはっきりときざみ込まれている。それは一体どこにいってしまったのだろう。言って見ようか。

5

会って数時間だけの二人には、互いの間に架ける橋がない。

別れる前に、数日でも一緒に生活したという歴史などあれば、別だ。英語に、オールドタイムセイクという言い回しがある。日本語なら、昔のよしみで。。。だろうか。それが全くない二人には、どうやって、この膨大な時間のギャップを埋めるのだろうか。

つか子は、近年歯医者通いをよくしたが、そこで、問題の歯と支える歯の話を聞いた。問題の歯をどうとかするのに、両側のささえる歯の骨が十分ないと、どうすることもできないというのだった。四十数年のギャップ。それを今つなげようとしても、そのギャップ前の時間に、それをささえるような「骨」がないことには、どうにもならない。

木曜日に来ると聞いてから、それじゃ、つか子の帰国する月曜日まで正味丸三日しかないとその短さに心の中でひめいを上げたが、今となっては、思いまどうのは、丸三日どうしたら良いのだろうか、何を一体話したら良いのだろう。「いいとこ」だけ出して、それで、分かった気になって、別れるのだろうか。

他にも、つか子の心のうちを騒がせた「心配」もあった。もしあの人が一人ではなく、彼女とあらわれたら、つか子はとても一緒にはいられない。返事の中に「木曜日に着く」と書いてあるので、一人なのか、他の人と一緒なのか、判断できない。

夫に、昔の人が「会いたい」と言ってきたとき、つか子は迷った。夫は「一緒に」と言ったが、たまたま、その日は用事もあって、会う時間には間に合わないのは分かっていた。つか子が全然顔を出さなくても構わなかったのだろうが、つか子は気になった。最初の用事を済ませた後、行こうかどうしようかと迷いに迷っていたとき、親友の女友だちに電話で自分の迷ってる気持ちを伝えたら、「堂々と、行くべきだ」と言われ、それに押されて行ったのだった。その言葉を待っていたのかもしれない。行って良かったと思う。行かなかったら、つか子のことだ、想像が十倍にも二十倍にも大きくふくらみ、その想像に食べられてしまったかもしれない。

あの人に「一人で来るの?それとも?」と、聞くに聞けない。もし、「僕と家内だ」とか言われたら、つか子はさっそく、なんとか逃げ出す道を探したことだろう。

6

会ってわかったのだが、あの人は、自分のことを話すつもりはないらしい。その気持ちになれないらしい。ただただ、つか子の話を聞いてくれた。驚くべき忍耐で。

朝食の後はツアー。そうして、ツアーから、戻ってからは、それぞれの部屋にいて、夕食で会い、その後、散歩をしながら話すのだったが、話すのは、いつもつか子だった。あの人は、話したがらなかった。たわいもない話をつか子がしてる間、あの人は、自分のところはこうだったと口をはさむでもなく、ただ黙って聞いてくれた。調子に乗って、つか子はどんどん話した。

日常、つか子はいつも聞き手に回るのがたいていなので、おかしな気分がした。普段、たとえつか子に順番が回ってきても、話してる最中、自分の番から一刻も早く、他の話し手にバトンタッチをしようしようと、そのチャンスをねらっていた。ところが、今たった一人バトンタッチのできる人が手を出さないので、バトンが渡せない。

なぜそうなのかと、つか子は、毎晩部屋にもどると、思いあぐんだ。

気分が滅入っているようには見えない。楽しんでいないわけでもなさそうだ。ただ、自分の話をしない。それに、反比例して、つか子はいつになくおしゃべりになった。本当にささいな子供のときの話。

子供の時、「空襲だあ」と言って、みんなが逃げまわる遊びをしたと話しはじめた。しばらくすると、「今のは、九州のまちがいでした」とか言って、おしまいになる。それに、近くの神学校のビルが空襲にあって、土台だけ残っていて、それが近所の子供たちの大の遊び場になっていたことも。夏には、路地で、お化けごっこをした。暗くなってから、その路地を通らなくてはいけないのだが、こんにゃくだったのだろうか、いきなり素足に、ぬるぬるした冷たいものが触って、つか子は大声あげて泣いて、泣きやまなかった。家に風呂がなかったので、風呂屋に行った。そこで、女風呂と男風呂があって、子供はそこを行き来できた。あるとき、女風呂の着衣所の大きな鏡に、四歳年上の兄が走り回ってぶつかり、鏡がこなごなに割れたことがあった。それから、話は、なぜか兄の話になった。毎週のように教会の日曜学校へつか子を連れて行ってくれたのだが、あるとき、つか子がまだ二歳になるかならないかで、トップだけで下は何も履かないまま、連れて行ったという。それに気がついた母親が、走って追いかけて行ったという話。つか子は、覚えてるわけがないのに、あまりにしょっ中聞いたおかげで、まるで、その時の記憶があるように鮮明だ。お尻に風が吹いた感覚まで「よみがえる」。デパートの屋上で、一度クリームパフェをつか子にご馳走したというのも、何十回も!聞かせられた。つか子がアメリカから帰ると、必ず、その話をそこにいる人みんなにくり返した。歌が好きで、つか子の小学校から大学までの校歌も覚えていて、お酒が入ると、声を上げて歌った。夜寝る前に、兄は、「お父さん、お母さん、お姉ちゃん、つか子、世界中の皆さん、おやすみなさああい」と言って、寝るのが常だった。「世界中の皆さん、おやすみなさああい」まで話したところで、つか子は、いきなり泣きだした。号泣。思えば、七年前の兄の死以来、通夜でも葬式でも、一度も、兄を想って本気で泣いたことがなかったのに気がついた。「優しい、おかしいことを言う兄だった。」そう言いながら、涙がどんどん出た。その肩を、黙って、あの人が抱いた。その抱き方で、抱いてくれているのは、男と女の間でなく、人と人との間の同情のそれだと、つか子にも伝わった。

7

つか子は、あの人の話を聞いた。

あの時の新婚の相手とは数年で別れ、その後は結婚はせずに、幾人かの女性と生活を共にしてきたという。今も。互いに自由を与え合うような関係、パートナー。続かなかった結婚は、「自分のせいだ」と言った。「そうだろう」と、つか子は思った。

あの人が話したのは、それだけだった。

「ぎごちなさは、おそらくないだろう、あの人は『優しさ』のある人だから。。。」とつか子が思っていたのは、あやまりだったと初日にそう思った。「人生には、何も無駄なことはない」と言い切った母親にも、あれは、まちがいだったと訂正したい。「お母さん、でも、そう思いたくても、やっぱり、人生、無駄なこともある。」間違いだった、みんな。でも、まあ、いいや、後三日のガマンなのだから、これで、飛行機を乗りつぎ乗りつぎ、懐かしい家にもどり、夫のいないベッドに大の字になって、転がり込みぐっすり眠ったら、それで良い。

そう言いながら、つか子が本当に恐れていたのは、あの人が、「僕は、もう帰る、急用ができたんだ。家から連絡が来た。ワルイね、つか子」と言い出すことだった。そうしたら、あまりにみじめだ。つか子の「自分のサイコロ、自分で投げるよ、どんな、メが出ても、泣いたりしないサ、しないサ」は、どうなったのだろう。つか子は、そうなったらなったで、自分が「大丈夫」なことを知っていた。立って、歩けることを。ヘリにつかまる必要が出たとしても。

日中のツアーでは、訪ねるところどこでも、あの人には聞きたい質問がわき、それをガイドに尋ねているところを側で聞いていて、つか子はそういう訓練を自分に課さなかったことの悔いがよみがえった。これはずっと以前、高校の親しい友人と歴史の古い街を訪ねたとき、はっきりその差を感じた。物事を理論づけて考える力、これは生まれつきではなく、訓練なのだと言うことを思い知らされた。

ずいぶんの時間をつか子はぼおっとして過ごした。その時間は無駄ではなかったと思っているのだったら、つか子はそれこそ極楽トンポだろう。もしかして、あの人が胸の中で、もっと組織だって考えられる別の人と、つか子を比べているのではないかとも思い、辛かった。そんなことはお首にも出さなかったが、双方。

ただただ、速く最後の晩が来て、速く帰りの飛行機に乗って、速く自分の街の自分のベッドに帰り着きたかった。

8

二日目に、つか子が泣くのは、二十代にボーイフレンドだったカレのことになった。

つか子のしてしまったことで、辛い話。カレの最後の手紙を、つか子は捨ててしまった、クズかごに。その瞬間を覚えている。つか子がその大切な手紙を捨てた理由は、久しぶりに日本に行くといったつか子の手紙の待っていた返事がなかなかこなかった上に、ようやく手元に届いた手紙が、書きなぐったような字面だったから。それだけで。

いつも、丸まった字で、自分の思う気持ちをそのまま詳細に、紙面全部使って書いて寄越してくれた「つか子のカレ」。長い間何の返事もなかった時の落胆があったとは言え、どうしてだろう。あれだけ、二人の間に深くつながった歴史のあるカレを、失礼な人!としか思わなかったつか子。それで、つか子は怒り、カレの最後の手紙をすぐそばにあったクズかごに捨てたのだった。後で、どんなに後悔することになったことか。

数ヶ月後、東京の電車の駅で会った時のカレのつか子を見る表情は、今、目をつぶっても浮かぶ。この世で、幼い子供以外はつか子に見せてくれたこともない、顔全体、体全体で表す100%うれしそうな顔。そして、理解した。カレが脳の病いにかかっていることを、脳のどこか一部がちぢまるといった病気で、進むにつれだんだんと身体全体の機能のコントロールが効かなくなる。

歩きながら「難病にかかっちゃった」と、調子は軽いながら、そうつか子に言った。つか子も知っている気持ちの優しいカレの母親はどうしているかと聞いたら、「自分は長生きし過ぎた」と言っていると、これまた軽い笑みを浮かべて話してくれた。つか子にはその母親の気持ちもその母親を想うカレの心持ちも痛いほど伝わった。

いつものように、一緒に食事に行った。レストランの隅に座って注文し食べ始めたのだが、食べている最中、カレが、フォークを持つ手や話し声を調節できないことがわかった。その時、レストランの主人が、つか子のテーブルにやって来て、「他のお客さまたちが怖がっています。お子様たちも怖がっているようで、今すぐお引き取りを。。。」と言いに来た。聞いたつか子の胸は針で刺されたように痛んだ。フェアでないかもしれない、でも正直この時ほどつか子が自分の生まれた国を疎んだことはなかった。

このカレがどんなにすごい人なのか「みんな、知らないのか?!」と、つか子は心で泣いた。カレが、常に社会の中で弱い立場に置かれている人の側に立って闘ってきたことを。見た目にしろ行動にしろ自分と違う人々とソデを触れ合う機会の少ないこの国の人たちが、事情がわからない場合不安になる気持ちはつか子にも十分理解できる。それは自然な感情と言えるだろう。でも、そういった時にこそ、自分と違った人たちへの思いやりを見せてほしい。

出来るかどうかわからないが自分もがんばってそうしたい。つか子はそう思った。その場で立ち上がってそう言えなかったつか子は、カレに何が起こっているのかなるべく知らせないように横を向いて、店の主人に「もうすぐ、食べ終わりますので」とだけ言った。「そしてこの時がカレに会う最後になった。」そう言った途端、つか子は泣き出した。

このカレが、自分より若い彼女のことを思い、病気にかかったら早く逝って彼女に存分生きてもらうんだと言い、それを実行したというところは、もう涙で言えなかった。ただ、カレはすごい人だったと、つか子は言い続けるだけだった。

9

三日目になると、あの人は、今夜は、誰のことで、つか子が泣くのだろうと思ったのだろうか、黙って、つか子の話し出すのを待っていた。

母は母は。。。と始めた途端、すでに、涙がどっと出て、続けられなかった。あの人は、つか子の頭を上げ、両肩を抱こうとしたが、つか子は、絶対あの人に母の話を聞いてもらいたいと思い、それを突っぱねた。目を両手の甲でふき、もう一度始めた。母は。。。最後に会った時のことを話そうとしたのだが、つか子は、それは無理だとあきらめた。小さな思い出を話そう。つか子が小学生だったとき、夏になると毎年、蛍をどこかしらから集めて放す庭園への遠足があって、母も付き添いで来ていた。つか子の友だちの一人が、「あっおばさま、蛍が、髪の毛に」と言ってそれを取り除いてあげようとした。すると母は、「これはね。私の髪飾り」と言ってにっこり笑った。つか子のしたことは、どんなことでも喜んでくれた。歳をとってからは、つか子が帰ると、母が自分の部屋に座り、朝早く雨戸を開け、庭先の鳥の鳴き声を聞きながら、つか子が背中をさすって上げるのを、喜んでくれた。もっと、帰ってあげればよかった。つか子が帰ってくるならと、好物のものを買い集めておいてくれた。まだ、飛行場に行けるうちは、大好きな飛行場までついて来てくれた。もっと帰ってあげればよかった。もっと帰ってあげればよかった。帰って、背中をさすって、いろんな話をしてあげればよかった。どこか連れて行ってあげればよかった。つか子は、ただただ、後悔が胸にせまった。つか子のやりたいことは何でもやらせようとしてくれた。家族中の反対にあっても。その矢面に立ってくれた。いつか、いくつか壊れかかったネックレスを日本に持ち帰り、近所の修理屋さんに頼んだ時、一つ母の注文のせいでか、直るどころかもう使えなくなってしまった。それをつか子は、まるで子供のときのように文句を言い、母を傷つけた。何も返答しなかったその時の母の表情は今でも忘れられない。

若い日あなたに死ねと言った、あの日のわたしを殺したい

八木達也作(『日本一短い「母」への手紙 一筆啓上』)

母が逝った年、一月につか子は訪ねて行くはずだった。「つか子が来るから。つか子が来るから」と懸命になって健康でいるようがんばっていた母なのだが、つか子は最後の最後になって取りやめた。それを姉から聞いた母は、落胆のあまり食事を取らなくなり、それから一ヶ月もしないうちに、病院に入院した。やっと、つか子が帰国した三月に会った時は、もう、言葉が出なかった。もうちょっと早く帰ってあげればよかった。もうちょっと。。。つか子はしばらく泣きやまなかった。

その晩、つか子は自分の部屋で天井を見ながら、あの人がつか子にくれたものを思った。悲しさに沈むつか子の話を、黙って聞いてくれた、何という贈り物だろう。

10

四日目、最後の晩、「公認」の話し手のつか子には不思議なことに、悲しいことは全く思いつかず、おかしいことばかりうかんだ。母親は、指圧師に来てもらうことがよくあったが、ある時、兄がもどったちょうどその時と指圧師の帰る時とがかち合った。兄は、母親の部屋に向かって、「お母さん、僕のいない間に、変な女を連れ込まないでください!」と大声でいうのが聞こえた。父や母は、ヨーロッパかぶれだった。映画は洋画、音楽はクラシック、朝食は、パンにコーヒーか紅茶。楽器など何もやらない父が、いつか家のオルガンで、「サ・セ・パリ」を弾いたのを、どういうわけか、誰かがテープに取った。短い「演奏」の後で、父が「うん、これぐらいで良いだろう!」と自己賛辞でしめくくったのが残っている。かくれんぼを近所中でやっていた時、つか子は、少し離れた知らない家のうらに回ってかくれていたのだが、急に一本の足が立っていた板をおり、スキ間から落ちた。つか子は、それが肥溜めだったのに驚愕した。半泣きしながら、なんとか家までもどり、前庭の水道で、水をジャンジャンかけた。かけてもかけても匂いがぬけない。肥溜めの板がどうなったかは知らない。親があやまりに行ったのだろうか。六歳上の姉は、何人もお見合いをした。その一人が来て、玄関で脱いだ靴の先がとがっているのを見た母が、ああ、この人はダメだと言ったのを聞き、つか子は、それがどうしてだか分からないながら、どこか信じられる気がした。姉は『ハムレット』が好きで、最初のところを暗記して抑揚をつけて、兄やつか子に聞かせた。つか子は、その迫真迫った演技がものすごくこわかった。こわかったのに、何度でも聞きたくてせっついた。正月になると、一年中家にいない父が、子供三人に向けて「百人一首」の講義?を垂れるのが常だった。「むすめふさほせ」のどれかで始まる上の句は、下の句は一つの可能性しかないと言うのを、一番歳下のつか子も、負けずに覚えた。

こういう家族以外には何の意味もない話を、あの人は、全部、黙って聞いてくれた。コメントも何もつけずに。つか子は、自分がまるでとても大事な話をしているように、得意だった。

つか子は、無論、あの人に声を上げて笑って欲しかった。もう、口をはさむのはあきらめていたが、一度、大声上げて笑ってほしかった。それで、あの人がつか子の耳に自分の指を突っ込んだ時の話をした。それを聞いたあの人は、びっくり仰天し「信じられない」と言う。

それで、つか子は「40年前の日記に書いてあるのだから、ウソじゃない」と言ったら、その日記を見せろと言う。持ってきてはいたが、絶対に誰にも見せるつもりはない。ましてや、あの人には。勢いのついたあの人は、「見せてくれ。見るまでは、そんなこと、絶対に僕は信じない」と言い、つか子はつか子で、「絶対に見せない、死んでも見せない。あなたがこっそり見たらそれはプライバシーの侵害で訴える」と言いはった。

それが、二人の間の初めての、いや40数年ぶりのいさかいで、なぜかその後、ずっと気が楽になった。それまで一ヶ所で止まっていたまわりの空気が初めて流れ出した。

11

その晩は、いつも通りドアまで送ってきたあの人は、「入っても良いかい」と言って、つか子がこっくりすると、入ってきて、そのまま真っすぐベッドの上に寝転がった。つか子も、となりに寝転がった。二人は、そのまま、しばらくじっとしていた。

そして、どちらともなく、一方の手を伸ばし、相手の手をとり、それを自分の唇にもっていき接吻した。そうされた方もまたゆっくり同じことを返した。ゆるやかに、かるく。それで満足したかのように、二人はそのまま、また、静かにじっとしていた。少しでもはやく動くと互いの間のあやういバランスがくずれるのをおそれるかのように。

それからどのくらい時が経っただろうか。気がつけば、二人は互いを抱擁していた。はげしさはどこにもない、ただやさしさだけ。ベッドの上に服のまま寝転がって。部屋はうす暗く、互いが見えない。見えない分、温かい互いの身体をもっと感じていた。

40数年前の二人だったなら、はげしさもあっただろう。大胆にもなれただろう。ただ、これほどのやさしさは二人のあいだに流れることはなかったことだろう。今の二人は、別のところにいた。二人とも、相手をどんなことがあっても傷つけることはできないと知っていた。

たま

触れあいの ほほより昇る 甘きもの ゆらゆらゆれて わが魂をつゝむ

二人は、二人きりで身も心も密接にしていられるのはこの晩が最初で、おそらく最後だとどこかで意識していた。何も言わなくても。それで、それだから、二人は互いをこれ以上大切にはできないほど大切に接した。たった一度の人生で、幸運にも触れ合った二人として。

翌日、午前の便で出るあの人は、そのまま飛行場に向かった。別れはつか子の部屋で、早朝。

さよならを 云うが ごとくに もみぢ葉は そっとふれあい 潮流に乗る

つか子は、あの人が出て行った後、ベッドの温かみを確かめ、確かにあの人がいて、確かにあの人が去ったことを確認した。つか子は、音を立てずに泣いた。なぜ、涙が出るのかわからなかった。そのままの姿勢で、ずっと、じっとしていた。山は、というと、相変わらずつか子の身に起こった旋風を知らずに、立ち続けていた。動き出さないのが、不思議なくらい。

自分の街に戻ったつか子は、旅の前の自分と、今の自分を見比べていたが、どこがどう変わったかは、目をつぶり、息を吸い込み、あの部屋の窓から見る山の様子を思い浮かべ、それで、自分が、太る体験をしたのか、やせる体験をしたのか思いめぐらした。

あの人のことを思いこがれるのは、まれだった。あの人の手がつか子の手をとり自分の唇にもっていって接吻したその感触だけは、街を歩いていても、今、そこにくちびるが触れているかのように感じた。

奥入瀬の水に流れる もみぢ葉を 想いて 街の騒音を行く

お母さん、あなたはやっぱり正しかった。人生、何も無駄なことはないと。

(無記名の#短歌は、全て木下タカの作品です。)

地球自転の音のない音:第四章

TOKYO - PHILADELPHIA - POKHALA - NOVA SCOTIA

東京ーフィラデルフィアーポカラーノバスコシア

秋の光

NOVA SCOTIA

1

つか子の胸がドキンと鳴った。ポカラの旅からかっきり三週間目。ケータイからあの人が跳び出してきた。20代のある日の日記には、『心ぞうが裂かれるようなドキンを感じた』と書いてある。それは、別れてから、あの人によく似た人が向こうから歩いてきたときのことだ。

それから40数年後のつか子は、心臓がドキンと鳴った後、一瞬、ケータイを見るのをためらった。でも、結局指が動いて、つか子にメッセージを見せた。

「つか子、旅行に行こうか」

「いいよ」これも、指が自然と動いていた、心の中は「あれっ?」と思いながら。もう二度と会うことはなくてもおかしくない別れ方をした二人が、次の旅行の話をしている。

「モントリオールは?」

「モントリオールはだめ、ごめん」

「どうして?」

「夫と行ったから」

「そうか」

つか子はもう一言加えようとしたが、よした。言い訳は要らない。妥協も不必要。夫と旅をした所は、あの人と行きたくなかった。それで良い。

間をおいて、

「じゃあ、ノバスコシアは?」

「行きたい」『あなたと』とタイプしてから、言い過ぎという気がして消した。「荒削りの岩が見たい」にした。

「僕、カナダ生まれなんだ」

「うん、そうだと思ってた」

「またつか子と旅行に行きたくなった。驚いた?」

「ううん」

「そうか。僕は自分で驚いてる」

つか子はこれにはどう答えて良いかわからずに、何も答えなかった。あの人の気持ちがどう動いているのかつかめずにいる。

「そしたら、僕が飛行機の切符を買う。パスポートの番号、教えてくれ。それから、フルネーム、生年月日。。。」

「そう、何にも、知らないんだもんね。じゃあ、私が宿をとる」

「今度会った時、言いたいことがある」

「何?」

「会った時がいい」

「そう。。。」

何だろう。言いたいことって。良いことじゃなさそうで、不安になった。つか子の想像力がふくらんで、破裂しそうになる。そして、つか子の方には聞きたいことがあるのに、まだ聞いていないことが急に気になった。

「私の方からも、聞きたいことがある」

「わかった。じゃあ、あいこだ」

2

二人とも午後着く予定の飛行便を取った。夕食前に岩の見られるところまで散歩ができるから。つか子の便は問題なく着いたのだが、あの人の便に遅れが出て、夜ずいぶん遅くまで到着しないことがわかった。

つか子は、一人で岩まで出かけることにした。海の入った景色は知ってるつもりだった。子供のとき年に一度の家族旅行で行った興津。海藻の匂い。夜、枕の下にきくリズムある波の音。父の馴染みらしかった旅館。アメリカに来てからは、最初の夫の親戚の家がケープコッドにあり、松林を通っていつもおだやかな浜辺まで歩く静かな楽しみを味わった。子供たちは自転車に乗って。つか子はその時、海の匂いのしない海を不思議に思った。それでも、年に一、二度フィラデルフィアの街の喧騒から離れて、美しすぎるぐらい美しい人のいない海辺を楽しめるのを心待ちにした。それから、つい四、五年前には、ハワイの海も。夫と二人で海の上と言いたいぐらいの家を借りて、目の真下に黒い火山岩がくだけた浜、その向こうは、何もへだてるもののない目に見える限り広がる太平洋の中に身をおいた。身体全体でまだ鮮明に覚えている。

ノバスコシアの景色はそのどれとも違った。大小の赤黒いとがった岩やもう丸くなった岩が、好き好きにあちこちに眺められる。優しい海景色とは言えない、つか子にはまた違った海の体験になった。

夕食は外で済ませてホテルに戻った。もうあの人が着いても顔を見ることはない時間になっていたので、つか子は、海の空気を吸った勢いで、その晩ぐっすり眠った。

3

翌朝、早起きのつか子は、ホテルの朝食の始まる頃には起きて、波のようにやってくるさまざまな思いを押しかえそうとしていた。あの人の言いたいことというのは何だろう。今度は、自分のことを話すつもりなのだろうか。

ノックが聞こえてドアを開けると、ザックリとした藍色のジャケットを着たあの人が立っていた。表情からはつか子が知ろうとする何もうかがえない。少し背が伸びたかなと思った。そんなはずはない、やせたのかもしれない。

ここで、抱きついても良いのだろうが、つか子は躊躇した。どうも、それは今の二人の間ではそぐわないという気がした。まだぎごちなさが残っているのを感じながら「おはよう」と言って微笑んだ。ポカラで最後に会った時、もうそれで終わりと思った二人が、こうやってまた会っているのがまだ説明できていない、自分にも互いにも。

朝食は美味しかった。そのあと、ベランダに散らばるパラソルの下の丸いテーブルに座って、岩の削りは荒々しいが、やはり美しい自然を目の前にして、二人はしばらく黙ったままだった。

つか子とあの人が同時に話し始めた。それで二人は笑った。それだけで、つか子の気持ちはずいぶん楽になった。つか子はもう一度「それで、言いたいことって?」するとあの人は、「つか子の聞きたいことって何?」

いつものつか子だったら、相手の言いたいことをまず言ってもらうのだったが、ずっと気になっているこのことを聞かないと胸に何かつかえている感じがぬけない。それで、つか子は切り出した。その答えによっては、この旅行の意味が変わってしまうのを知りながら、つか子は切り出さずにはいられなかった。つか子のこういうところが、自分でも厄介なところだと思っている。自分にあるいは「不利」になるとしても、明らかにしようとするところ。

つか子は思い切って口を開いた。

「私があなたに近づくことで傷つく人がいるの」

つか子は、あの人に、スパッと「いない」と言ってほしかった。あの人は、

「いない。つか子以外は」

「それ、どういう意味?」

「僕が思うつか子の言ってる傷つく人はいない。でももし、いつか将来、つか子が僕に『愛情』のような気持ちをもったとしたら、僕が同じような気持ちで答えられるか自信がない。僕には、そういう感情が無理なのかもしれない。その結果、つか子が傷つくかと思うと、それが今から辛い。」

つか子は、今聞いたことを反芻していた。傷つく他の女はいない。それがはっきりして、つか子は、安堵の波に乗った。その後のことは、言葉は聞こえたが、どうもよくわからない。つか子は、今理解するのは無理だと観念して、あの人の言いたいことをまず聞きたい、これは後にしようと思った。

4

それで、今度は、あの人にバトンを渡すことにして、

「そう」

「それで、あなたが私に言いたかったことは何?」

「うん。それを言ったら、僕の今言ったこともわかってもらえるかもしれない。まず、どこから始めて、どう言ったらいいのか。。。」

あの人は、しばらく下を向いて、それから思いきったように、話し始めた。つか子の顔は見ていない、どこか空間に目をおいて。

「僕は農場で育ったんだが、姪にトビーというのがいて」

思いがけず、今まで話したがらなかったあの人の生まれ育った家族の話が出てきて驚いたが、気持ちをおさえて、つか子は「ええ」とだけ言ってうなずいた。

「僕がものすごく可愛がっていたんだ。三歳だったんだが、上二人がお兄ちゃんで、やんちゃで、男の子の好きなものばっかりで遊んでたから、僕が誕生日に、真っ赤なトラックを買ってやった。初めて自分のトラックをもらったんで、それがものすごく気にいっていて、その夏は、それでよく外で遊んでいた」

そこで、あの人はいったん言葉を切り、続けた。

「ちょっと書いたもの、ここに持ってきた。読んでくれないか。」

「うん、ここで?今?」

「うん、僕の前で」

「わかった」

あの人は、つか子に、タイプ打ちの紙を渡した。

「僕の歴史:つか子と会ったとき、僕は、二十八歳だった。それから、つか子は、アメリカに発って、僕と妻は、横浜にうつった。妻とは、五年で別れることになったが、その二年前、僕の弟に大変なことが起きたんだ。

兄弟は、みんなで三人、僕と、弟、それから、妹。農場で育った。僕が父と母の後を継いで農場をやると思ってた親戚もいたんだが、僕は絵が好きで、農場を継ぎたくなかった。それで、高校に入ってからそう言ったら、それじゃあ、弟が継ぐかということになって、弟がいやといえば、どうなったかはわからなかったが、やっても良いというので、結構スムーズに、僕の責任がなくなって、僕は好きなことができた。

弟は、早く結婚して三人の子持ちになって、農場の方もうまく行っていた。 それが、ある日、急に近所で修理に人がいると聞いた弟は、いろんな道具をのせて車庫からトラックを出したんだが、その時、車庫の前の地べたにしゃがんで遊んでいた娘のトビーが見えなくて、ひいてしまった。音を聞きつけた弟の妻と甥たちが悲鳴を上げたんだが、間に合わなかった。トビーは死んでしまった。それは、僕が31の時で、日本にいた。僕はすぐさま飛行機にとび乗って国に帰った。」

そこまで読んで、つか子は顔をあげ、あの人を見た。「ちょっと待って。これをどこでどうやってあなたは聞いたの」あの人は、つか子を見ずに、遠くを見ながら答えた。

「妹のミッチーからの電話だ。僕はパートで働いてた事務所で、次の会議にいる書類をプリントしようとしているところだったが、プリンターがうまく動かなくてイライラしていた。カナダから電話だと誰かが取りついでくれて、返事をした。ミッチーが、何か言っているのだが、耳に入ったのは、トビーとトラック。それで、トビーがトラックで遊んでる話かと思って、耳半分で聞いてたんだが、そこで、トビーの葬式と、ミッチーが言うんだ。

『葬式?誰の?』とび上がって僕が聞いた。

『トビーのよ。わたしの話、聞いてなかったの!』と妹が怒った。そこで、初めて、ことの重大さを知った。『ライアンを出してくれ。ライアンと話したい』『ライアンは、今、話せない』『じゃあ、ジュリー』『ジュリーも、子供たちのことで手一杯』『何があったんだ一体?』

そこで、妹は、もう一度、始めから話し出した。『今日近所の人がライアンに、小屋を修理するのに手伝いに来るはずの人が急に来られなくなったから、すぐ来てくれないかというんで、ライアンはトラックに機械を積み上げ、車庫からトラックをバックして出たんだけど、地べたで一人で遊んでいたトビーが見えずに、ひいてしまったの。

それを家から出た途端に見たジュリーが悲鳴を上げ、後ろからついてきた、トビーの二人の兄弟も大声を上げた。でも、間に合わなかった。。。』そういう話だった。妹は、まだ何か言っていた。『兄さん、お葬式は、土曜にするから、来られるの。来てよ。』ということだった。

『もちろん、行くよ。明日にでも、ここを出る。』と言って、電話を切った。プリンターは、止まらずに何十枚もプリントし続けていたが、僕はその場で立ちすくんだままだった。僕の頭は、混乱に混乱していたが、まず、僕が農場を継いでいたなら、こんなことは起こらなかった、トビーはまだ生きていて、これから大きくなったはずだと、そればかりが、何度も何度も頭に浮かんだ」

そこまで聞いたつか子は、もうもらった紙は折りたたみ、あの人の顔を見つめて、話の続きを待った。 「カナダの家に着いたとき、弟のすっかり面変わりした様子を見て胸がつぶれた。こんな時に何が言えよう。抱き合ったが、弟も僕も涙なんか出なかった。口には出さなかったが、心の中で、俺はライアンにあやまった。ジュリーにもあやまった。あやまり続けた。僕に起こるはずのことが、僕が勝手に家を出たので、それがライアンに回ったんだ。

葬式は教会でしたが、もともと信仰のうすかった僕は、いよいよ、神を信じるなんてことは、できなくなった。『主は与え、主は取りたもう。主の御名は、誉むべきかな』とんでもない。神がいるとしたら、とうてい神を許せない。あのトビーが何をしたと言うのか。ライアンが。。。

葬式が終わり、僕は残った。勤め先にはしばらく戻れないと告げた。その先もどうするかわからなかった。弟はひどく打ちのめされていた。ジュリーも。幼い兄弟二人も。ライアンは、事故以来、人が変わったようになって、仕事が出来なくなった。しばらく時間をおけばということだったんだが、それがうまく調子が出なくて、長いことかかった。

結局、一年近く僕は日本にもどらなかった。その後も、毎年、できる限り長い間家に帰って一緒に過ごした。それが何か役に立ったかわからないが、弟は、良くなっているようだった。帰るたびに、ジュリーの顔も明るくなってきた。弟は立ち直ったかに見えたんだ。。。」そこで、あの人は、口を閉じた。

つか子は、口をはさまなかった。何が言えよう。しばらく黙ってから、あの人が続けた。

5

「毎年、トビーの命日には、皆で墓参りしたんだが、十年近く経った頃、僕は学校に職場を変え、その日には、もう学年が始まっていて帰れなくなった。それでも、家族や親類はいつも集まっていたし、僕も毎年いつもその日には電話を入れて、ライアンと何でもない話をしていた。

事故から13年経った年、いつものように、ライアンと電話で話した。何か新しい作物を始めるとかで、張り切っているようだった。それを聞いて僕もすごく嬉しかった。ただ最後に、名前は口に出さなかったが、前後の脈略なしにいきなり、『今年十六歳になってるはずだ』と弟が言うのに、驚かされた。

そう、弟も僕も毎年心では思っても、『トビーが今生きていれば幾歳になってるはずだ』などと、一度も口に出したことがなかった。そこで、僕は、おやっと思った。そうだね、とだけ言って、電話を切った。

ジュリーにこのことを言った方がいいのか迷った。せっかくジュリーが、ここの所ライアンが今度こそ本当に立ち直ったみたいと喜んでいるのに、要らぬ心配をかけたくなかったし、そして僕は学年の初めで、考えるよゆうは全くなかった。そもそもライアンの言ったことがどんな意味を持つのか検討もつかなかった。。。」

ここで、あの人は、大きなため息をついた。つか子も、息を大きく吸った。英語で「もう片一方の靴が落ちるのを待っている」と言う表現があるが、それが来そうで、つか子の胸は、おそれで締めつけられそうだった。

あの人は続けた。「それから五日後、僕は夕食を作り始めたところに、電話が鳴った。カナダからだが、それは、しょっ中あるので、何とも思わずに電話を取った。ただ、カナダ時間のことを思い、ずいぶん早起きだなというのがちょっと頭をかすめた。

ジュリーだった。声がうわずって、何を言っているのかはっきりしない。ジュリーは、『今度は、ライアンだ』と言うのだ。『ライアンが死んだ、交通事故で』」早朝、ジュリーも気がつかない間に、ライアンが一人で車を運転して、少し離れた登り道が曲がろうとする角にある大きな樫の木にぶつかった。その道を朝早く車で通りかかった人が見つけたんだそうだ。車の中のライアンにはもう息がなかった。」

ここで、あの人は、苦しそうにつけ加えた。「それが、事故だったのか自殺だったのかが問題になって。。。僕が継ぐはずの農場を好きな絵をしたいからと言って継がずにいたのが、結果的に弟まで殺したとそればかり頭にあった。」

「もちろん、僕はすぐ帰った。それで、農場をどうするということになって、親戚が結局買ってくれたので、弟の嫁も甥二人も、生活は一応できる形になった。この間、僕の絵の方はずいぶん遅れたが、ともかく一応けりがついて、定職に就くこともできて、それからは、僕には仕事の上で幸運が続いた。」

6

あの人が肩で大きく息を吸って続けた。「ただ、夏の終わりになると、毎年、毎年、僕の気がめいり、どうしたらよいかわからなくなる時がある。そんな時に、つか子のメールをもらったので、何も考えずに、とびついたというわけだ。つか子も驚いただろうと思う。正直言えば、つか子もだが、ヒマラヤというのにとびついたのかもしれない。」

話している合間合間に、あの人は、真前の海を見ているはずなのだが、つか子から見ると、見えるはずのない、ここからはるか遠くにそびえるヒマラヤを見上げているように見えた。つか子が顔を上げると、これからが本題とでも言うように、つか子の顔を見た。

「僕は、やっと気づいたんだが、長い間、ずいぶん、寂しかったんだって」「それで、つか子が、ああやって、メールをこの夏くれた時、驚くより前に、『これを待ってたんだ、僕は』って思って、それで、そのまま、ポカラまで飛行機にとび乗って行った。」

つか子は、何も言えなかった。ただ、なぜか、涙が一すじ、二すじほおをこぼれ落ちるのに気がついたが、何もせず、じっと耳を澄ませて聞いていた。

「仕事はやったし、良い同僚も友人もいる。気持ちの良いパートナーもいる。離れてはいるが、前の妻との子供もいる。健康だし、ハイキングでも、なんでもできる。 でも、胸のどこかで、風が吹いているような、そんな気分になることがたまにあった。

いや、今もある。むなしいと言っていいのか、なんだろう。何か、分からない。だから、さっき言ったように、もしつか子が僕に将来『愛情』のような気持ちをもったとしたら、それに同じような気持ちで迎えられるか不安だ。僕には、そういう感情が無理だという気がする。その結果、つか子が傷つくかと思うと、それが辛い」

7

つか子は、よっぽど、立ち上がって、あの人を、自分の腕で、抱きしめたかった、が、それはがまんした。それで、あの人の手を取って、自分の両手でつつんだ。人間は悲しい存在で、それは古今東西変わらないのだと思う。ただ、つか子が伝えたかったのは、あの人が今抱いている感情、それだけで、つか子には十分だと言いたかった。それで、そう言った。

「もうずいぶん、生きてきた。愛したこともあるし、愛されたこともある。辛いこともあったし、まちがいも犯した。人生に、むだなことは何もないと母は言っていたが、ずいぶん、むだをやった気がする。宇宙から見れば、ほんの短い間生きて、いつかそう遠くない将来、この人生を終える。その中で、このひとときはそれだけで十分。もう何も要らない。将来の約束など願ってもいない。」

そう言ってから、実際に、将来の約束など、つか子には何も意味がない気がした。これは、人生の終盤を迎えた者たち、自分を愛してくれた人の多くがすでにこの世を去った者に共通の思いなのだろうか。ただ、それに反比例して、たった今、この瞬間が黄金にもまさる気がする。

そして、つか子は「たった今」に戻った。あの人の言った言葉の中で、「むなしいと言ったらいいのか、胸に風が吹いているような気持ち」というのが、つか子の胸に刺さった。なぜか、つか子はこう質問した。「そんな気持ちが起こらないのは、どんな時?」

あの人は少し首をかしげて、答えた。「そうだなあ。子供に絵を教えてるときかな。ちっちゃな子供にずっと絵を教えてきたんだけど、ある日、一人の生徒の母親がやってきて、娘の二歳年下の妹も連れてきて良いかと聞くので、もちろんと答えた。母親が続けて、それが障害のある子だというんだ。

その子がやって来た。他の子供たちは、僕がびっくりするぐらい、すぐにその子に慣れた。そして手伝ってくれるんだ、僕がこの子に絵を描かせようとしたりするとき。この母親が話したのか、どこかで聞きつけたのか、それからは、身体のどこかしら不自由な子供たちが来るようになった。

その中には、交通事故にあった子供たちもいる。僕は子供のクラスを教えるとき、トビーがあの日、どんな障害があっても生き残ってくれさえすればと思わない日はない。そしたら、あのおてんばのトビーのことだ、きっと、がんばって、障害を乗りこえて、生き続けてくれただろうと思う。そしたら、ライアンだって、死ななかっただろうと思う。でも、こう思ってる限り、僕の内で、締めくくりがつかず、いつまでも後悔にさいなまされる、それがわかっていながら、。。。」

ここで、つか子は、つか子の母親の「卒業」するという言葉を思い起こしたが、それが簡単にできるぐらいなら、あの人はとおにしている。それが出来ないから苦しんでいるのだ。

つか子は、聞いた。「その子供たちの中の誰かのこと、話してくれない?どんな子がいるの?」

すると、今までつらそうにしていたあの人が、一変して、何とも柔らかい表情になった。「あいちゃん。あいちゃんは、満月みたいにまんまるい顔をして、口が聞けないけど、僕のやってることが気に入らないと顔をくしゃくしゃにして首を横にふり、それを僕に伝えるんだ。絵を描くのは足の指先に絵の具ペンをはさんでやる。自分でうまく出来たと思った時は、ものすごく嬉しそうに、小さな身体を左右にふるからすぐわかる。僕は、それを見たくて、一生懸命、あいちゃんの絵がうまくいくようにがんばって教えてるんだ。」あの人は、笑顔になった。

「あいちゃんがもし、あなたのとこに来られなかったら、どんな日を送るんだろう」「う〜〜ん、医者の診察がない日は、テレビを見たり、タブレットで遊んだりしてるんだろうと思う、一人で」「そうか。そうすると、あなたのとこの絵教室は、あいちゃんの週のハイライトかもね」「僕のハイライトであるのは、確かだ」

つか子は、心底、あの人のことをうらやましく思った。それで、そのまま言った。「あなたがうらやましい」「どうして?」「だって、一人の子供と、しっかりつながったひとときを持って、あなたは自分の持ってる技術なり知識なりで、その子の生きてる瞬間を明るくしているんだもの」あの人は、それを聞いて、肯定も否定もしなかったが、表情は明るかった。

調子がついたのか、あの人は、続けて「そして、きみお君がいる。きみお君は、あいちゃんと反対で、教室に入った途端にしゃべり出して、さよならするまでノンストップ。でも、絵を描き出すと、それがうまいんだ。こっちから、これ何?とか言わなくても、上手に説明してくれる。ああ、てっちゃんのことも言わなくちゃ。てっちゃんは耳が聞こえない。だから。。。」

つか子が何か言わない限り、ぶっ通しで、あの人は、次々に、自慢の生徒たちのことを話してくれただろう。

8

「なんだ、あなた、話せるんじゃない」そう、つか子は、からかった。「どうして、ポカラでは、無口だったの?」

「だって、つか子の一人舞台だったから、遠慮してたんだ」

「なんだ。それじゃあ、私の話なんか、耳半分で聞いてなかったんでしょう」「そんなことないよ。肥溜めの話は、まず、忘れることはできない!」

「いやだ。その話はやめて」

「お父さんがサ・セ・パリをオルガンで弾いたこと」

「あなた、ピアノなんか弾けるの?」

「うん、ちょっとやった」

「いいなあ。うらやましい。音楽できる人、尊敬しちゃう。特に男の人」

「尊敬してくれてもいいけど、恋には落ちないでくれ」

「落ちるわけないじゃない。落ちそうになったら、日記を読み直せば、あなたが本当はどんな人かすぐわかるもん。それより、あなたの方こそ、私に片思いなんかしないようにね」

「その日記だが、本当は、ないんだよね」

「それがあるのよ。残念でした。でも、心配しないで、公表するつもりないから、本名では」こういう軽口が聞けるようになったのは、驚くべき「進歩」だ。四十数年前は、こうだった。

「それに、百人一首。僕も練習したことあるよ」

「へえっ。それじゃあ、コンピューターで、やってみようか。どっちが勝つか」「僕が勝ったら、日記を見せろ」

「でも、つか子は、本当に泣き虫だね」

「感情過多なのよ。でも、泣けてよかった。あれだけ泣くと、どこかスッキリした。話、聞いてくれてありがとう。あの涙だけでも、旅行の価値あったと思ってる」

「そう、僕も、今日、話を聞いてくれて、感謝してる」

「おあいこね、じゃあ」

「うん。あいこだ。」

9

遠い昔にほんの少し心が触れ合っただけのあの人にもう一度会いたいといって始まったつか子の旅。できるはずもないそんな願いが思いがけずもかない、あの人を身近にして互いの生きてきた別々の人生をいく分かでも分けあった。

人生の円の空白が埋まり、宙ぶらりんという気持ちがなくなった。どこか遠くで素晴らしいことが自分の身に起こるのを期待して待つという気持ちではなく、あの人の存在如何に関わらず、今いるところで、今までの生きてきたものを土台にして、つか子の生を息が続くだけ生きる。それが不思議なことに、今のつか子には、他のどんな生き方より魅力あるものに思われる。

それは、実はつか子のたどった旅は思い込んでいた「あの人探し」の旅でなく、実は「自分探しの旅」だったからだろう。

十年前、つか子が乗っていた飛行機がもう三十分ほどで着陸するはずの時間に、突然のアナウンスがあった。「こちら機長。前もって知らせておきたいのだが、この機は半時間後に緊急着陸《きんきゅうちゃくりく》する。それぞれは、ケータイその他コンピューターなどの電源を今すぐ切るように。」

乗客がそのとたん静まった。後ろの方の座席の若者が二人何かジョーダンをとばしたか高い声で笑ったが、その後は、おどろくほど皆静かになった。こんな時こそ、ケータイで家族や親しい友人とチャットしたいところだが、それができない。

つか子は窓から暗闇の外を見ながら自分に聞いた。息子たちは、つか子が心底込めて愛してきたのを知ってるだろうか。それは答えがすぐイエスと出た。次に、もうつか子を必要としてないだろうか。それは即ノーだった。

結局、無事に飛行機は着陸し事なきを得たのだったが、つか子は母親である自分のことは考えたが、切りはなして、自分自身の人生を終える準備ができているかどうかという質問は、一切胸に浮かばなかったことに気づいた。

今、その問いかけができる。あの人とする旅がノバスコシアが最後になったとしても、つか子は自分の人生の悔いも悲しみも寂しさも虚しさまで、自分のものとして受けいれることができる気がする。一つのつながりを成して、内にある静かな湖の淵に座ったときの気持ちが前とどこか違う。

海と空 その空間は われの住む 俗と清とを 分けて やさしく

そう、人生の悔いにしても何にしても、みな壮大な宇宙がやさしく包んでくれる。

つか子は、自分にも「あいちゃん」や「きみお君」がいてくれるのに気がついた。一人は、もう五十年近くグアテマラの手作り品をフィラデルフィアの路上で売り、村人たちをサポートしてきた友人。つか子が退職して没頭したフェアトレードの運動で知り合い、すぐに息が合った。

この友人についてアティトラン湖畔の郵便局も病院も消防署もない彼女の愛する村を訪ねたことがある。この友人には品物が売れないときの心配はあっても、虚しさはない。あるクリスマスイブ、路上の彼女を訪ねたら「道を通る人たちが、あっちらこっちら、どこを向いて走ったら良いのか、皆目見当がつかないようなんだけど、こっちはこの場所でこれを売るというのが、私の今日だと知っているから、ほんとにラッキー」と言った。つか子も彼女の幸運を思った。この友人が愛する村は、つか子の愛する村にもなった。

まだいる。自分の愛するアメリカ先住民の、もう絶滅言語となったレナペ語を生き返らせようという不可能を可能としようとしている友人。あるとき、心を奪われるような講演『最後の話者たち』を聞いた。言語絶滅が驚くべき勢いで進んでいる世界で、一つの言語の最後の話者である人々を探し歩いた言語学者たちの話。つか子はこれを聞いて、もし自分が最後の話者だとすると。。。という想像を果てしなくかき立てられた。母国語を話す人はたった一人、自分だけとなると、その悲しみの深さは知れない。

一つの言語が失われるということは、人類全体に取って、一つの世界観が失われるというほどの大きな意味をもつ、それは、一つの植物が失われるのとは、人類全体の歴史上、比較にならない損失だと聞いた。そういう認識はつか子には初めてのことだった。

なんとその秋、近くの大学で、地域に一万年以上住んでいるレナペ族の既に絶滅状態の言語を教えるコースがあるというのだ。そこでありあまる情熱をもって教えるこの友人と初めて会った。この友人の絶滅した言語をよみがえらせようとする熱い思いは、つか子の胸をも熱くする。

こういう人々が周りにいてくれるおかげで、つか子は、毎朝起きるのがつらくない。今また、あいちゃんやきみお君につながっているあの人を知って、つか子自身の人生もまたぐんとあったかいものになった。

10

ただただやさしさを与え合ったポカラの最後の晩のことを覚えてたからだろう。その晩、部屋まできた時、つか子は「入ってほしい」とジェスチャーした。

今の二人は互いを温かく包み合うことができるのを知っていた。今日初めてあの人はつか子に向かって心をひらいて、その癒されることのない悲しみを分かち合ってくれた。つか子は感謝していた。悲しみは人と人を近しくするのだろうか。つか子は両手をあの人の背中にまわし、抱きしめた。あの人もそうした。その感情が人と人の同情なのか、それとも女と男の愛情なのか、二人は知ろうとも思わなかった。そのまま二人は寝台にたおれこんだ。何も言わずに。ただ、やさしさの中に満ちたりた心もちが広がった。

漂える 甘さの風に身をのせて うす紅色の 空に 舞うわれ

どのくらい経ったのだろう。つか子は、向こうをむいて軽い寝息を立てているあの人の背を抱いている自分に気づいた。手をそっとはずし、まだその温かみを感じながら、つか子は一人、枕の下に耳を澄ませた。時も所もはるか遠い北の国に旅をした母親がそうしたように。

北国の 旅の枕の 下に聞く 地球自転の 音のない音

(無記名の#短歌は、全て木下タカの作品です。)

『地球自転の音のない音』のプロローグ 『プロローグ 1:わたしのダブルに会っちゃった』『プロローグ 2』(長野ゆうほ著)をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?