舞台 「白蟻」 観劇レビュー 2024/06/08

公演タイトル:「白蟻」

劇場:KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

企画・制作:CCCreation

脚本・演出:堀越涼

出演:平野良、多和田任益、松島庄汰、島田惇平、谷戸亮太、今村美歩、山森信太郎、保坂エマ、内田靖子、溝畑藍、齊藤広大、伊藤南咲、酒井和哉、笹川幹太、竹内麻利菜、藤江花、吉田能、吉田悠、福岡丈明

公演期間:6/6〜6/9(神奈川)

上演時間:約2時間10分(途中休憩なし)

作品キーワード:AI、SF、葬儀、コンテンポラリーダンス、生演奏、考えさせられる

個人満足度:★★★★★★☆☆☆☆

演劇公演を制作する合同会社CCCreationが、劇団「あやめ十八番」を主宰する堀越涼さんの新作公演を上演するということで観劇。

CCCreationの舞台公演は初観劇だが、「あやめ十八番」の公演は『六英花 朽葉』(2023年8月)で一度観劇したことがあり、その作品が「CoRich舞台芸術アワード!2023」にも選ばれて注目されたので、堀越さんの次回の新作も楽しみになり観劇することにした。

また、今作は主役である櫛本悟役と勢堂直哉役を、多和田任益さんと平野良さんが上演回によって入れ替わって演じることになっており、私は櫛本悟役を平野良さんが、勢堂直哉役を多和田任益さんが演じる回を観劇した。

物語は、AIと葬儀をテーマにしたSF作品である。

櫛本悟(平野良)と勢堂直哉(多和田任益)、そして新渡戸淳(松島庄汰)と木葦恭介(谷戸亮太)は同じ高校に通っていた。

成績がトップだった櫛本は、白蟻駆除の業者をやっている実家を飛び出してAIの先進企業である「Termite社」の社長となり、第二次AI革命を起こして機械によって人間の生活を快適にする社会を実現した。

一方勢堂は高校卒業後、父の勢堂譲(山森信太郎)が営んでいる葬儀屋を継ごうとしていた。

しかし、櫛本悟の妹である櫛本美緒(今村美歩)は機械で出来た人工の心臓を移植したことによって命を落としてしまい...というもの。

『六英花 朽葉』でも直接的には登場しないが、紛れもなくAIなどの技術革新への恐怖を彷彿させる作品だった。

そのため、今作は直接的にAIを登場させる作品だと観劇前から知っていた私は、堀越さんが今作でAIに対してどういった捉え方をして作品作りをされるのか楽しみだった。

ただ、事前にあらすじを読んだ限りだとチープなSF作品になりはしないかと懸念もしていたが、思った以上に楽しむことの出来た作品だった。

そう感じさせたのは、舞台美術のクオリティの高さが大きいかもしれない。

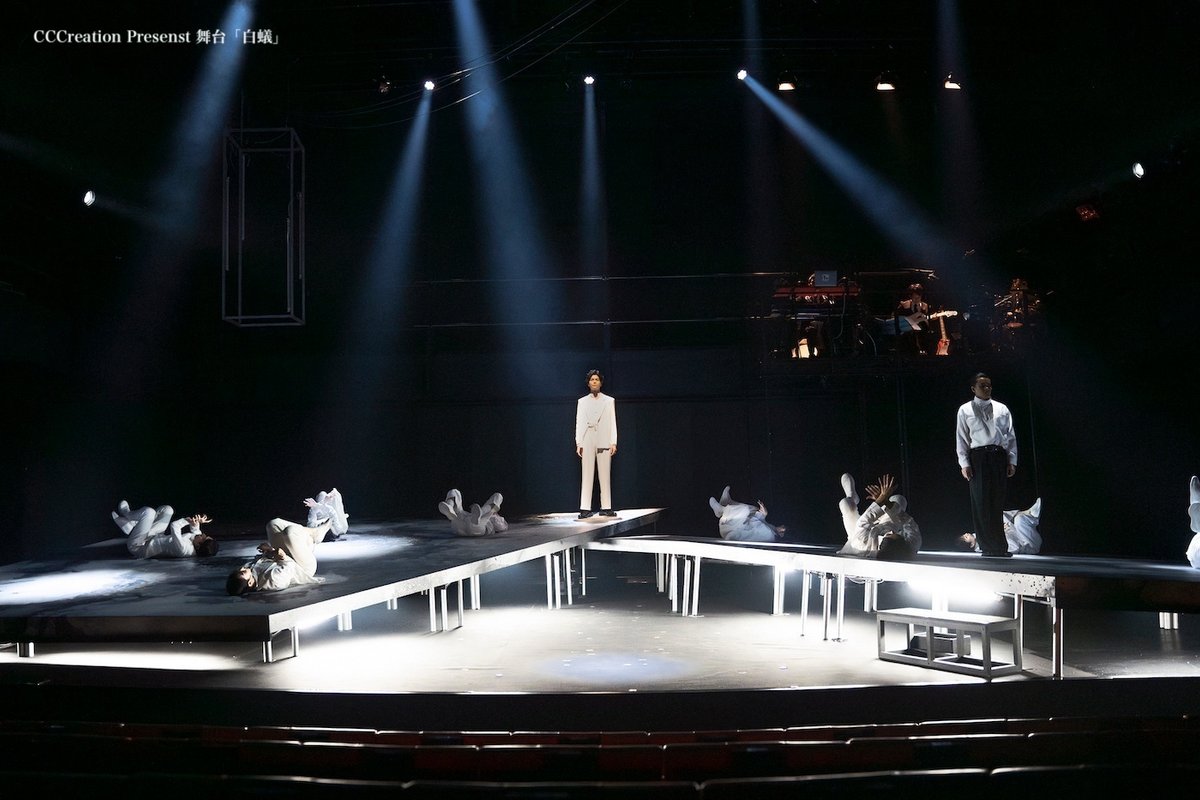

白色と黒色の汚しがある傾斜のかかった八百屋舞台で、コンテンポラリーダンスをする役者陣の迫力が素晴らしかった。

劇序盤で、役者たちが白蟻のように四つん這いになってステージ上を這い回る身体表現があるのだが、なかなか身体を鍛えていないと見応えのある演技にならない所を、凄く軽やかで且つ妙に動きが不気味な感じで演じていたのが素晴らしかった。

劇後半には野犬を模したコンテンポラリーダンスも登場し、役者陣の身体表現の高さには何度も驚かされた。

また、堀越さんの作品らしく生演奏によって劇が彩られる演出も素晴らしかった。

時計の秒針を示す音、そしてどこか物悲しげな音楽が生演奏で披露されるのも格好良くて好きだった。

「あやめ十八番」の『六英花 朽葉』でも感じたが、堀越さんの作品は大事なシーンに生演奏がかかっていても、役者の台詞が決して音楽に負けず、バランスも凄く絶妙で凄いなとつくづく感じた。

一方で脚本の方は、興味深いと感じたものの所々引っかかる箇所があった。

決して単調なストーリーではなかったし、こんな設定は現実世界で絶対あり得ないだろうという突っ込みは、どんなSF作品にも出来てしまうのでそこは問題ではないが、AIの比喩として白蟻を取り上げた理由は若干引っかかるものがあった。

白蟻が古い木造住宅に侵食していって徐々に蝕んでいくように、AIといった機械も徐々に人間社会に侵食していって文明を滅ぼす危険性があるということを言いたいのかもしれないが、もう少し関連性と必然性が欲しく、白蟻を物語の主題にまで持っていくには少し弱いものがあった。

白蟻の生物としての強大さ恐ろしさをモノローグで語るシーンがあったが、それが返ってAIのメタファーとしてピタリと嵌る感覚を薄めた気がした。

また、年寄りが機械を嫌うことや大正、昭和、平成に生まれた人間がその時代の価値観で生きることに対する描写、櫛本悟が昭和64年という昭和最後の7日間という貴重な期間に生まれた設定が伏線としてしっかり回収された感じがしなくて、少し風呂敷を広げ過ぎているように感じた点も消化不良だった理由かもしれない。

役者陣は、多和田さん、平野さんなど2.5次元舞台を中心とした舞台俳優で、存在感と凛々しさを感じさせる演技が素晴らしかった。

生成AIの進化で、今を生きる私たちが考えざるを得ないテーマを扱った作品だと思うので、舞台美術のクオリティも含めて多くの人に堪能して欲しい作品だった。

私が捉えきれていない解釈や見方もある気がするので、その辺りも含めて他の方の考察も読んでみたいと感じた。

上演日から7日間視聴できるアーカイブ配信もあるので是非多くの人に届いて欲しい。

↓ティザー映像

【鑑賞動機】

「あやめ十八番」の堀越涼さんが『六英花 朽葉』(2023年8月)で「CoRich舞台芸術アワード!2023」を受賞し、劇団内だけでなく他団体でも脚本を書き下ろしたり演出をしたりと活躍のフィールドを広げいているので、ぜひ次の堀越さんの新作公演は観たいと思っていたから。

『六英花 朽葉』でも間接的にAIのことを物語っていたが、今作では直接的にAIについて言及した作品のようだったので、これは観てみたいと思い観劇することにした。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

生演奏の音楽と共に、役者たちは白蟻のように四つん這いになってステージ上を駆け回る。

勢堂直哉(多和田任益)が現れる。彼はモノローグで文明の進化について語る。AIの進化から遡ると火を扱えるようになったことまで。私たちの身の回りはいつしか機械によって埋め尽くされるようになる。それはまるで、住宅を蝕む白蟻のようであると。

直哉は円周率を唱え始める。円周率は無限に続く、3.141592...と。

直哉には、勢堂譲(山森信太郎)という父親と勢堂智美(保坂エマ)という母親がおり、譲は葬儀屋を経営していた。そして直哉もその葬儀屋を継ぐことになっていた。

直哉は葬儀屋に出社すると、児玉樹(溝畑藍)と八重山素子(内田靖子)の二人の女性社員がいた。また、AI大黒(島田惇平)というAIも葬儀屋のスタッフとしていた。父親で葬儀屋の社長の譲は昭和生まれで、昨今の第二次AI革命によって社会に浸透している機械というものを嫌っていた。譲は、機械ではなく人間というかけがえのない存在が死んだ時に行われる葬儀の大切さを重要視してるからこそ、葬儀屋を天職と思っていた。

そういった第二次AI革命を引き起こしたのは、アメリカで「Termite社」の社長を勤める櫛本悟(平野良)だった。悟は昭和64年1月1日に生まれた。昭和64年は7日間しかなく、人は彼を「昭和が生んだ最後の天才」と呼んだ。貨幣だって昭和64年に製造されたものは非常に貴重で価値の高いものであり、あまりにも数が少ないため金額にするといくらになるか専門家でないと分からないレベルである。

医師の木葦恭介(谷戸亮太)の元に、新渡戸淳(松島庄汰)が訪れる。新渡戸は木葦と高校時代同級生だった。新渡戸は木葦に診察してもらい腎臓が弱っていることを告げられる。治療方法のうちの一つとして、人工の腎臓を移植して延命するという方法があった。しかしこの治療方法には木葦は少し抵抗を感じているようだった。

木葦が新渡戸の腎臓を人工物に移植することに抵抗を感じたのは、過去の失敗があったからである。それは、櫛本悟の妹である櫛本美緒(今村美歩)が人工の心臓を移植したことで命を落としてしまったことだった。

かつて直哉は自宅で母の智美にこう言われる。実は直哉には父と同じ仕事に就いて欲しくなかったと。葬儀とは人が亡くなる時に発生する仕事である。当然葬儀は年寄りだけが亡くなるわけではなく赤子が亡くなった時も葬儀をしなければいけなかった。智美は電話がかかってくるごとに誰か人が死んだのだと悲しい気持ちになり、電話がかかってこない日々をいつも願っていた。だからこそ、直哉には譲と同じ葬儀屋になって欲しくなかったのである。

櫛本美緒が亡くなって13回忌の日がやってきた。兄の櫛本悟だけでなく、高校時代に同級生だった直哉や木葦、新渡戸もやってくる。4人は美緒に向かって献杯をして酒を飲む。

悟は、自分の手元にある機械に自分の幼少期から今までの記憶を全てデータ化して保管していると言う。

美緒が人工物の心臓を移植したことによって亡くなってしまったという過去に対して、今新渡戸に人工の腎臓を移植しようかどうかという話も持ち上がって色々会話が繰り広げられる。

彼らが高校生だった頃に遡る。悟、直哉、新渡戸、木葦、美緒たちは生徒会の選挙で投票をしているようである。彼らは普通の高校生と変わらない日常を送っていた。悟は妹の美緒を溺愛していた。

ある日、美緒のクラスメイトは学校からの下校途中外を歩いていると、野犬(齊藤広大)がやってきて襲われる。彼女は逃げ惑うが野犬は離れず、後から他の男子生徒がやってきて野犬は逃げていったが、彼女は足を五針も縫う大怪我をした。しかし野犬はそのまま逃げたきり、捕獲されて処分されることはなかった。

現代に戻る。八重山が自動車に乗っている途中交通事故を起こして車が大破してしまう。八重山の命に別状はなかったが、事故させてしまった相手のそばにいたAIが破壊されてしまった。

事故の被害者はそのAIが自分を守ろうとして破壊してしまったことを悲しみ、AIを勢堂家がやっている葬儀屋で葬儀してもらえないか打診する。直哉は、そこまでAI葬儀をしたいのならやろうと前向きになった。しかし、直哉の父の譲は断固としてAIの葬儀を反対した。第一、火葬路には機械を入れることは出来ないと言う。葬儀は生き物が亡くなった時だからこそやるもので、機械に対してやるものではないと。

直哉はモノローグを語る。機械だって人間だって同じ物理法則に従って動いている。だから機械であるAIを葬儀してはいけないとはどうしてなのかと。

直哉は譲の反対を押し切ってAIの葬儀を実施することになる。お経は、僧侶の新渡戸によって唱えられる。

AIの葬儀をやったというのが物珍しくて世間で評判になる。八重山や直哉は取材でインタビューを受けて話題になり、AIの葬儀はブームとなる。

時間は、直哉たちが高校生だった頃に遡る。美緒は、人工の心臓を移植したことによって亡くなった。美緒の葬儀が執り行われた。機械は人間と相入れなかった。その原因はよく分かっていない。

譲は、そんな機械を人間の身体に入れようとしたからだよ様見ろとばかりなことを言っていた。智美は、いくらなんでもその言い方はないでしょと諭す。火葬された美緒は、人工物の心臓だけが残ってそれ以外は綺麗に焼けて無くなったという。

妹の美緒を失ってからの悟は、まるで別人になってしまったかのように「Termite社」で働き、第二次AI革命を引き起こした。

しかし、現在悟は直哉の前に白蟻駆除の作業服で姿を現した。「Termite社」は上手くいかなかったのだと。そして白蟻駆除の業者の後継になるために日本に帰国し、今後は白蟻駆除をすることに決めたのだと。せっかく首席で学生時代過ごしてアメリカに渡ったのに、ここまで学歴が結局意味を持たなくなってしまうのかと、白蟻駆除の作業員なんて今までの学歴は役に立たないから。

八重山は、直哉に自分は妊娠したこともあり退職したいと申し出る。それは、AI葬儀で散々マスコミに取材されて疲れてしまったのもあると。直哉はそれを容認する。

八重山は児玉に退職することを告げる。児玉は悲しむ。仕事の愚痴を言ったり駄弁ったりする仲間がいなくなってしまうと。

直哉が最近は完全に葬儀屋を継いでおり、父の譲は認知症にかかっていた。家にいていつも母の智美に助けられながら生きていた。

直哉は、児玉、八重山と葬儀のために出勤していた。もうすぐ棺が届くはずだった。しかしそこに現れたのは、AIの美緒だった。AIの美緒はこう言う。今は2024年の年末でもうすぐ2025年になる。2025年は昭和100年で昭和が三桁になる。しかし「Termite社」が製造したAIは昭和99年までしか対応できていないため、昭和100年になった途端に全てのAIがシャットダウンしてしまうと。

一同は慌てるが時すでに遅しで、2025年つまり昭和100年になった途端にあたりは真っ暗闇になってしまう。

木葦は全てのAIがシャットダウンすることに備えて行動していた。そして報道陣になぜ病院の受け入れ体制がそこまで整っていたのかと聞かれて取材される。

一方、実は直哉の母である智美は、かつて1度亡くなっており、今譲の世話をしているのは智美にそっくりのAIだった。しかし昭和100年になったことによってAIの智美はそのままシャットダウンして動かなくなってしまう。譲は悲しむ。

ある日、譲のヘルパーが家を訪れる。譲を迎えにきて優しく語りかける。

しばらくした後、直哉は一つの骨壷を抱えていた。おそらく父譲の骨壷だと思われる。その骨壷を抱えて葬儀を行い去っていく。ここで上演は終了する。

やはりストーリーを書き出しても何点か合点がいかない点があって、結局最後までモヤモヤしてしまった。

AIの比喩として白蟻を登場させるのは少々結びつきとして弱いというのもそうだが、それよりも気になった箇所がいくつかあった。

一番気になったのは、なぜ昭和100年でAIが全てシャットダウンするような設定になっているのかということ。確かにシステムではよく年号が変わったりなど年月でそのシステムの寿命が決まっていることがあったりするが、昭和の年号にこだわった理由が分からなかった。何か結構大きな理由があると思うのだが、劇中の描写だけでは伝わらなかった。きっと昭和100年が2025年というのが先行してあったから、物語の時間軸も2018年に第二次AI革命があったりするのだと思うが、実際に2018年は過去だし、そこまでのAI革命は現実世界では起きてないから、その段階で完全にフィクションの話だなとなってしまうし、その設定が上手いかというとそうでもないような気がした。

あとは、櫛本悟が昭和64年生まれという設定も、レアな逸材という意味以外に何も意味がなかったような気がした。別にAI革命を起こすのに昭和生まれである必然性は今作からは感じられなかった。

直哉の母である智美が実は死んでいたというのがかなり物語の後半になってから明かされるが、機械嫌いの譲がどうしてそれを容認していたのか疑問だった。かなり完璧なクオリティのAIだったと思うが、流石に最愛の妻を亡くしていたら、完璧なAIだったとしても受け入れられないだろうと思う。そこが不思議だった。

もしかしたら自分が物語的に読み飛ばしている箇所があるからかもしれないので、配信で視聴して確認してみたい所ではある。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

今作の舞台美術は、エンタメ色が強く「和」を感じさせて生演奏が響くといった点では、「あやめ十八番」の堀越涼さんらしさを感じさせられたのだが、コンテンポラリーダンスや舞台照明にも様々な工夫がされていた点は堀越さん演出では目新しく感じ、大変素晴らしいものだった。

舞台装置、衣装、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置から。

ステージ上には下手側と上手側にそれぞれ1枚ずつ、中央からステージ端に向かって下っていくような傾斜のある八百屋舞台が広がっていた。その八百屋舞台は黒色と白色で汚しがなされていて、それはどこか墨のようなもので汚されているように感じ、「和」を感じさせられた。八百屋舞台の端、つまりステージの一番両端には椅子が複数置かれていて、そこに役者が待機する形を取っていた。

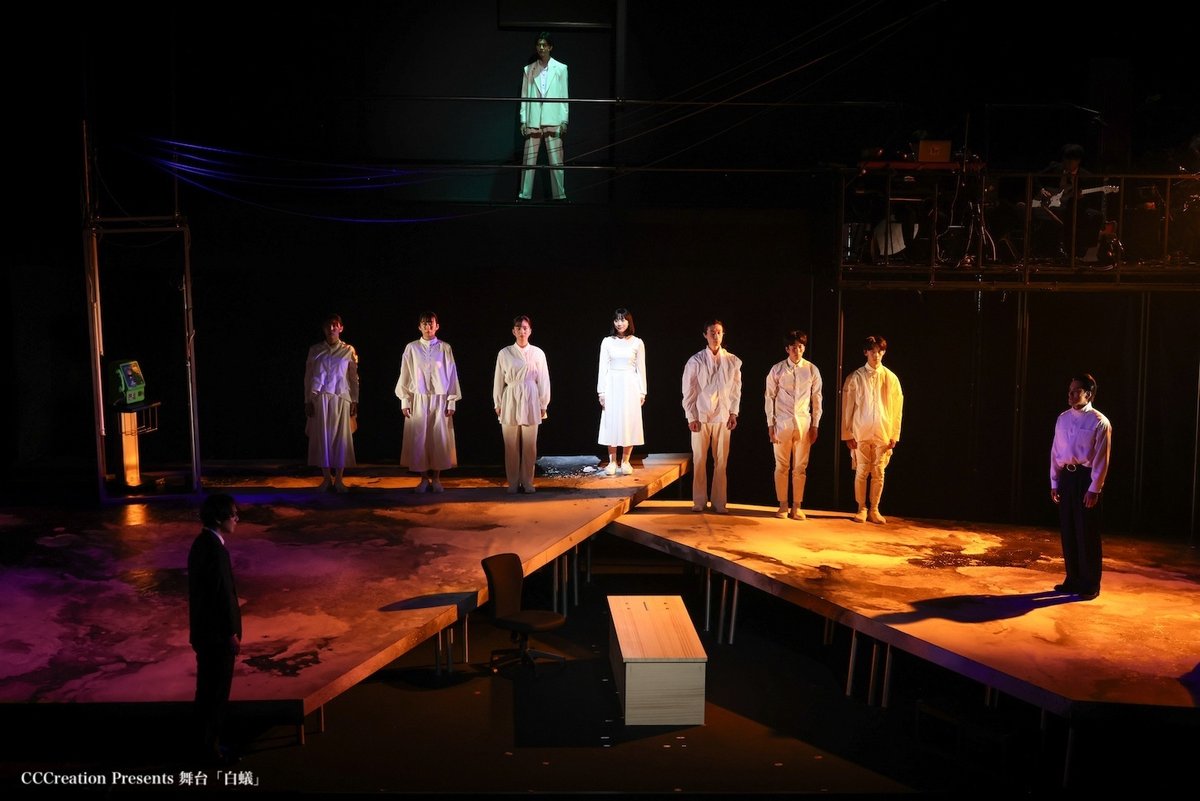

2つの八百屋舞台の間、つまりステージ中央には一つの大きな棺桶が設置されていて、それが櫛本美緒の棺桶になったり、事故で破壊されたAIの棺桶になったりした。棺桶の色は一般的な棺桶の色と同じクリーム色だった。

ステージ下手奥の天井からは、格子状の直方体の巨大なボックスが吊り下げられており、直方体の辺には蛍光灯のような照明が設置されて直方体の辺が白く輝いていた。そのボックスは劇後半で、新渡戸が腎臓について木葦に相談する際の電話ボックスとなり、そのシーンからはそのボックスがステージ元まで降りてきていた。

勢堂家が営む葬儀屋のオフィスのシーンも登場するため、八百屋舞台上で度々オフィスチェアが登場し、ステージに傾斜がかかっているので人がオフィスチェアから離れると傾斜に沿って勝手にキャスターで移動していく様も印象的だった。

3人の楽隊の方たちは、ステージの頭上で壁に沿って通路が設置されていて、その上手あたりにスペースがありそこで演奏していた。

全体的に抽象舞台で、2枚の存在感ある八百屋舞台からスタイリッシュな印象を与え、白色と黒色の汚しから「和」を感じさせられた。

次に衣装について。

櫛本悟役を演じた平野良さんと勢堂直哉役を演じた多和田任益さんは、白色のフォーマルな衣装を着こなされていて非常に凛々しい存在だった。

新渡戸淳役の松島庄汰さんは住職でもあるので、いかにも日本のお寺にいそうな堂々とした衣体を着こなしていて格好良かった。また、木葦恭介役の谷戸亮太さんは医師なので、白衣を着用していた。

このように主要の出演者は皆白い衣装を着ていたので、その点もスタイリッシュさを感じさせられ、より一層格好良さが目立つ舞台空間といった印象だった。

勢堂家の営む葬儀屋で働くOL二人はいかにもOLといった感じの制服を着ていて、勢堂譲や智美も一般的な社長、主婦といった服装だったのだが、コンテンポラリーダンスを披露する他の役者たちは皆白装束のような衣装だった。だからこそより一層全体的に役者は白い印象を受けた。この白色は白蟻の白でもあると思った。劇序盤で役名のない役者たちが白蟻のコンテンポラリーダンスを披露していて、その迫力にも驚かされた。

次に舞台照明について。

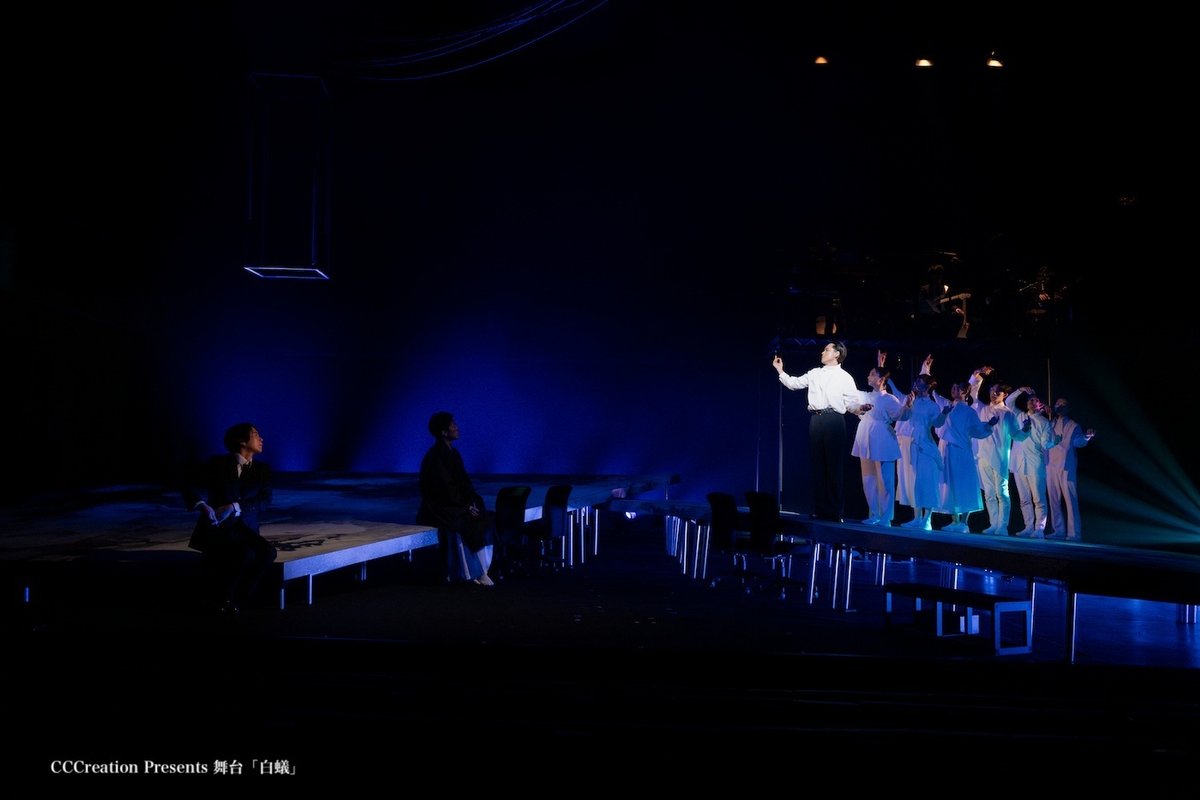

まるで柿喰う客の公演の舞台照明を思わせるような、色鮮やかでカラフルな舞台照明がステージ全体にガバッと照らされる演出がとても印象的だった。ステージでは、天井に照明が吊り込まれているだけでなく、ステージの床面にも複数照明が設置されていて、天井からも床面からもカラフルな照明がドバッと照らされる感じがとても好きだった。

劇序盤の役者たちが白蟻に扮したコンテンポラリーダンスを披露するシーンで、全体的に黄緑色の照明や紫色の照明がカラフルに変わりながら照らされる演出がとても好きだった。八百屋舞台に白い汚しがあるからこそ、舞台照明の色鮮やかさも際立ち、また役者の衣装も白いからこそ役者たちは照明によって何色にでも染まって格好良かった。

あとは、客席の天井部にも照明が吊り込まれていて、ステージ上に立つ役者に向けて白くスポットが照らされる照明演出も好きだった。その辺りにもスタイリッシュさが伝わってきた。

昭和100年になってAIは全てシャットダウンして暗転してしまったシーンの、報道陣の取材の灯りが複数照らされながら演技をしているシーンも印象に残った。最近演出で、舞台上を完全ブラックアウトで演技するシーンが増えている気がする。舞台照明を全く使わないという演出も照明演出の一つだと感じた。

次に舞台音響について。

音楽は全て楽隊による生演奏というのが素晴らしかった。「あやめ十八番」で観た『六英花 朽葉』でも生演奏はあったが、ここまで劇中ずっと演奏が流れていた訳ではなかったと記憶しているので、そういう意味でも今作ではかなり生演奏の比重があって豪勢だったように感じた。

役者が台詞を発している中で生演奏で音楽を奏でるのは非常に難しいことだと思う。音量やリズムを間違えれば役者の演技を台無しにしてしまい兼ねない。そこを役者の感じを鑑みながら即興でさりげなく演奏し続けるのは、奏者さんたちの力量の素晴らしさ故だと思う。本当に素晴らしかった。堀越さんの演出作品を観ていると、奏者たちも役者だなとつくづく思わせてくれる。

ずっとシーン中に音楽が流れているからか、そういう意味でアニメやドラマを観ている感覚にもなった。どこか映像的なストーリー展開を堪能しているようにも感じた。

また時計の秒針を生演奏で表現したりと、楽曲だけでなく効果音まで生演奏で披露されていて素晴らしかった。秒針は劇終盤では非常に重要なエッセンスになる。昭和100年が近づくという意味で。その緊迫感をとてもよく再現していて凄かった。

最後にその他演出について。

まずはコンテンポラリーダンスを盛り込んだ舞台演出について。役名のない役者たちは、白蟻を演じたり野犬を演じたりしながらコンテンポラリーダンスを披露する。人間でない生き物を身体表現で魅力的に見せるのは凄く難しいことだと思う。コンテンポラリーダンスは、どうしても観客がそちらに視線を向けてしまうので目立つし、下手な身体表現をしてしまったら今まで没入していた観客の感情を損ねてしまい兼ねない。そんなプレッシャーの中で素晴らしく演じきっていて総じて素晴らしかった。そしてそんな演出を盛り込もうと挑戦した堀越さんのセンスも素晴らしかった。

野犬を演じた役者の中で、どの方だか公演パンフレットを見ても分からなかったのだが、クラスメイトを襲った野犬がいた。その野犬もコンテンポラリーダンスを披露しながらクラスメイトに襲いかかる。だからこそ、その野犬を演じる一人のパフォーマーに視線がいくのだが、その時のパフォーマンスも素晴らしいものだった。犬の面を被って狼のようなパフォーマンスで彼女を襲う仕草が凄く魅力的だった。

お経に円周率を乗せて唱える演出も印象に残った。お経には仏教の教えで輪廻転生の意味がある。つまり永遠に繰り返されるという意味がある。円周率にも終わりがなく永遠に繰り返される数値である。そこを掛け合わせてお経に合わせて円周率を唱えることで、どこか人間が供養されるのと同じように機械が供養されるようにも感じて鳥肌が立った。上手いなと感じた。円周率がお経に合わせて唱えられるシーンが劇終盤で、昭和100年を迎えてAIたちがシャットダウンしてしまったからだからこそ、その円周率のお経にも意味を見出せた。

櫛本や勢堂直哉のモノローグが多いのも特徴的だった。そしてそのモノローグには、どこか不気味さを感じさせるオーラがあった。たとえば白蟻は1億5000万年前に出現して人類よりも長い期間生き続けていることや、生物を他の生物と等身大にした時にその腕力や生命力は恐ろしいもので他の生物を絶滅させてしまうなどが語られたり、AIによる技術革新の進化をモノローグで唱えたりと空恐ろしかった。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

2.5次元舞台を中心に活躍される俳優と「あやめ十八番」でお馴染みの俳優とが混在しているキャスティングで、どの役者さんも演技が素晴らしかった。そしてコンテンポラリーダンスを披露する役者さんたちは、その身体表現能力の高さにも驚かされた。

特に印象に残った役者について見ていく。

まずは、私が観劇した回で勢堂直哉役を演じた多和田任益さん。ダンスエンターテイメント「梅棒」にも所属されている多和田さんだが、演技を拝見したのは今作が初めて。2020年3月に本来であれば『改竄・熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン』で演技を拝見するはずだったがコロナで中止となってしまった。

櫛本、勢堂、新渡戸、木葦の中では一番柔和な感じの出立ちで、けれど勇ましさはどこか感じさせてくれる凛々しい俳優。白いフォーマル衣装が凄く似合っていて魅了される存在だった。

父の譲は機械の存在が嫌いで大のアナログ人間で、そんな古い価値観の持ち主である父とは一線を画していた。だから父とは同じ葬儀屋を経営していても意見が対立している姿は非常に見応えがあった。AIにも愛着を持つことができるので、AIを葬儀することも何ら抵抗のないことだと考えていた直哉だったが、昭和100年を迎えたことによってAIは全てシャットダウンしてしまい、それによってAIがやはり人間とは全く異なる存在であるということを再認識させられる。

最後の父の譲を葬儀するシーンが印象的だった。あの葬儀こそまさしく自分の近親の人間を弔うという正当な葬儀である。その時、直哉は何を感じたのか気になる所である。直哉は父親の譲と息が合っていた訳はなかったが、息子として弔う責務があるのは直哉しかいない。葬儀をやりたいという残された人々の気持ち優先で始まったAIの葬儀との違いと意味を知ったに違いない。そういう絶妙な心情変化も感じられて直哉という存在が好きだった。

そしてモノローグのシーンも多く、多和田さん演じる直哉が発する白蟻に関する説明モノローグや技術革新に関するモノローグ、円周率のモノローグは言葉の選び方のセンスもあって非常に惹きつけられるものだった。絶妙に力の入っていない感じと喪失感のある語り方が非常にディストピア感あって好きだった。

他の上演回では多和田さんは櫛本悟役を演じる回もあるみたいだが、想像がつかないくらい勢堂直哉役がハマっていた。

次に、私が観劇した回で櫛本悟役を演じた平野良さん。ミュージカル『憂国のモリアーティ』など2.5次元を中心に活躍する平野さんだが、私は演技を拝見するのが初めて。

櫛本悟は、非常にエリートで首席で高校を卒業してアメリカに渡った人物。家業が白蟻駆除の業者だったが、そこを飛び出してアメリカで、AI企業であり実家の白蟻から名前をとった「Termite社」を設立して第二次AI革命を引き起こしたという設定。そんな人物像もあって、非常にカリスマ性があって迫力のある演技がとてもハマっていた。

カリスマ性の高さとインテリな感じはもちろんそうなのだが、妹の櫛本美緒を亡くしてしまったが故の狂気も感じられた。どこか異常性があって一つのことに邁進しようとしている恐ろしさも見受けられて凄く良かった。

劇終盤で、結局「Termite社」は上手くいかず日本に戻ってきて家業を継ぐという時の悟の朗らかさには考えさせられるものがあった。結局ダメだったという諦観がそこにはあって凄く感情に訴えてくるものがあった。

平野さんのあのカリスマ性のある演技がピタリと櫛本悟にはハマっていたのだが、逆に勢堂直哉役を演じる平野さんは想像がつかなかったので観てみたいと感じた。

医師の木葦恭介役を演じた谷戸亮太さん。谷戸さんは、「あやめ十八番」の『六英花 朽葉』(2023年8月)で演技を拝見している。

谷戸さんの演技は、『六英花 朽葉』でも非常に癖のある独特な演技をされる俳優だなと良い意味で印象に残っていたのだが、今作でもその独特の癖が健在ですぐに谷戸さんだと分かった。医師という役が非常に似合っていて、特に新渡戸に人工物の腎臓を移植することを提案するシーンはどこか不気味な感じがあって、そういうオーラを作るのが上手いなと思った。

櫛本美緒役を演じた今村美歩さんも素晴らしかった。今村さんは、以前は「広川碧」という名前で活動されていたが2021年に芸名を変えられていた。広川碧という名前で活躍していた頃に、舞台『学芸会レーベル/アセリ教育』(2020年2月)、キ上の空論『PINKの川でぬるい息』(2021年2月)で演技を拝見している。

今村さんと言ったら力強い女性の役が多く、今作でもその存在感を十分に感じさせる演技だった。今作では、劇終盤に櫛本美緒のAIとして登場する時の存在感が半端なかった。声にエコーがかかっているという演出もあったからだと思うが、何か異次元の魅力があって人間ではない恐ろしさと人工的な感じを受け取っていた。それが凄く印象的で素敵だった。

あとは、勢堂直哉の母役の勢堂智美役を演じた保坂エマさんも素晴らしかった。保坂さんは、劇団☆新感線『天號星』(2023年9月)、CoRich舞台芸術!プロデュース『イノセント・ピープル 〜原爆を作った男たちの65年〜』(2024年3月)で演技を拝見している。

智美は、非常に直哉のことも考えてくれる優しい母親像が凄く素敵だった。人の死に立ち会う仕事に就いて欲しくないとか、その台詞は非常に印象に残ったし温かみを感じる言葉で好きだった。

だからこそ、AIだったというオチに衝撃を受けた。AIは、今作の世界線では人間よりも人間らしく行動してくれるその姿がとても美しくも恐ろしかった。私は最後まで智美はAIだとは気が付かなかった。確かにどうりで父の譲は引退してパジャマ姿に着替えて年取っていくのに、智美は変わらない訳だった。

そんな優しい母親を演じられる保坂さんが素晴らしかった。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

ここでは、今作のテーマとなっているAIと葬儀と白蟻について考察していこうと思う。

先述した通り、堀越涼さんは昨年の『六英花 朽葉』でAIのことを直接的ではないものの間接的に想起させるような作品を創作されていて、技術革新によって人間の生活が脅かされる恐怖を感じ取った。そして今作では、直接的にAIの存在を劇中に描写することによって、やはり『六英花 朽葉』と同様に技術革新によって人間の生活が脅かされるディストピアをより強く感じさせる作品を作り上げていた。これはきっと、堀越さん自身の一番興味深いテーマなのかなとも思う。昨今はChatGPTに代表される生成AIの技術進歩も目覚ましく、それによって今後の社会の成り行きが不透明になりつつあることも影響しているのではないかと思う。

私は今作を観劇していて、「不気味の谷現象」を想起させられた。「不気味の谷現象」とはwikipediaによれば、人間のロボットに対する感情的反応について、ロボットがその外観や動作において、より人間らしく作られるようになるにつれ、より好感的、共感的になっていくが、ある時点で突然強い嫌悪感に変わるというものである。人間は、顔も形もない物体よりも顔や形のある人形の方が好感を持ちやすく、それは人の形に近づいて行けば行くほどそうだろう。しかし、物凄く人間に近しいロボットが登場した時に嫌悪感を抱くかと言われた時に、たしかにそれも頷ける。あまりにも人間に似過ぎていると、私も含めて多くの人たちはその存在にギョッとするだろう。

これが「不気味の谷現象」だが、今作で直接この現象が登場することはなかったが、それを感じさせる描写は沢山あった。

「Termite社」による第二次AI革命によって、人々の生活のほとんどに機会が搭載されAIが人間の社会をサポートする世界となっていた。葬儀屋にもAI大黒がいたし、実際に直哉の母の智美は本物が亡くなってしまったが故にAIだった。人々はそんなAIによる便利な暮らしを受け入れてきた。

しかし、昭和100年でAIがシャットダウンしてしまうと分かった時に、人々はそのあまりにもAIに依存し過ぎた生活に度肝を抜いた。ブラックアウトしてしまって生活が立ち行かなくなってしまう。そして直哉は気が付く。今までAIにも愛着を持つ存在として葬儀をしてきたが、普通はどんな生物も死ぬことを恐れるはずである。なのに、八重山のAIは八重山を守ろうとして死んだ。だからそこには、人間と決定的に何か違う異質な存在だったのだということに気が付く。そこで初めて、AIが侵食した社会の恐ろしさに気が付くのである。これは、「不気味の谷現象」による嫌悪と近いものなのかもしれない。

生物も物質も物理学の法則に従って動いている。生物が持つDNAも言ってしまえばデータであり、そのデータから自分のアイデンティティが決まる。それは機械もデータをインプットすることによって動作することと変わり無いのかもしれない。だから生物もAIもみんな同じだと直哉たちは捉えていた。それは確かに一理あるなと私でも合点してしまう。

しかし、やはり人間とAIは完全なる共存は難しかった。櫛本美緒の心臓を人工物に置き換えたことによって彼女は亡くなってしまったし、結果的に昭和100年のAIのシャットダウンによって人間社会は立ち行かなくなってしまった。堀越さんの中ではきっと、人間とAIの共存は不可能なのだという強いメッセージ性がここから読み取れる。

葬儀とは一体何なのか。その問いに今作で非常に考えさせられた。

葬儀とは死者を手向ける儀式だが何のためにやっているのか。残された者たちからしたら、生前お世話になった死者に対して感謝の気持ちを示すために行うという解釈も出来るだろう。私もそういった意味合いを強く感じながら葬儀をした経験がある。

しかし、今作を観劇していると、必ずしもそうではないのかもしれないなとも思った。もし死者と残された者たちの間に何かしらの確執があった場合でも葬儀は必ず行われるから。たとえば、自分が父のことが嫌いだったからと言って父が亡くなった時に父の葬儀をしないということはあり得ない。それは、息子である自分だからこそ父を弔う義務があると思う。

葬儀には血縁や家族という繋がりが重要なのかもと思った。死者は亡くなったら先祖代々の墓地に入る。そして先祖と共に供養される。そこに意味があるのかもしれないと感じた。

だからAIを弔うという考え方は、AIに血の繋がりなんてないから違和感があるのかもしれないと感じた。直哉のAI葬儀をやろうという考え方は、残された者たちの意向しか汲み取っていないイベントに他ならず、そこには先祖代々続いているという儀式的な側面はないからである。

AIのメタファーとして白蟻を用いるという発想は突飛で面白いと感じた。色々考えると繋がらない点も多いのだが、人間社会に侵食していく存在という意味ではたしかに共通するのかもしれない。

白蟻は人間の住宅に長い時間かけて侵食し破壊していく。気が付かないうちに家は傾き最悪の場合住宅は崩れてしまう。白蟻をAIに、住宅を人間社会に置き換えたら同じことが言えるのかもしれない。人間社会にどんどんAIなどの機会が侵食していき、いつの間にか私たちの生活はAIや機械まみれになっている。昭和100年のようなAIがシャットダウンしてしまうような事態となった時、人間社会は崩壊する。

一個気になったのは、白蟻は住宅を餌にするので寄生虫のような存在だが、AIは人間社会の寄生虫ではなくむしろ人間の手で迎合されているのでそこは少し違うのかなと思う。そういう意味では、完璧にメタファーがリンクするとは思えなかった。

しかし興味深いのは、白蟻を完全に駆除する方法である。今作では白蟻を駆除する一番の方法は、家を立て直して新しくすることだと言っている。これは人間社会にも当てはまるなと思う。人間社会は栄枯盛衰を繰り返す。崩壊してしまった社会は、一度のざらしにして新たに立て直せば元通りになる。同じ権力者の手によって修復しようとしても元通りにはならないということである。

今の人間社会も、一度AIを導入してその便利さに浸かるような社会になってしまったら、もうAI無しでは考えられない社会になってしまうのだと思う。同じ社会の中で、AIから脱して修復することは不可能であろう。だから、AIの導入を辞めた社会を作りたいのなら、一度社会は崩壊させた上で新たに一から作り直していく他はないのだということを。

非常に現代社会に切り込んだ、まさに今の社会を生きる私たちに向けられたテーマで面白かった。また堀越さんがこういった類の作品を上演する場合は、観劇に足を運ぼうと思う。

(追記)

脚本・演出の堀越涼さんのXでのスペースで、最後の勢堂直哉が抱える骨壷が、櫛本悟のものであったことが説明された。上演中には、明確に櫛本の骨壷であるという描写はなかったため、私は直哉の父の譲だと判断して様々に解釈しているが、それは私が上演中に感じたこと・解釈したことなので、そのまま残すことにする[2024.6.15]。

↓堀越涼さん過去出演作品

↓今村美歩さん過去出演作品

↓保坂エマさん過去出演作品

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?