舞台 「ジャンヌ・ダルク」 観劇レビュー 2023/12/09

公演タイトル:「ジャンヌ・ダルク」

劇場:東京建物 Brillia HALL

企画:キョードー東京、TBS、イープラス、キョードーメディアス

脚本:中島かずき

演出:白井晃

音楽:三宅純

監修・原案:佐藤賢一

出演:清原果耶、小関裕太、福士誠治、島村龍乃介、深水元基、山崎紘菜、坪倉由幸、野坂弘、ワタナベケイスケ、粟野史浩、りょう、神保悟志、岡田浩暉、榎木孝明、岡本拓真他

公演期間:11/28〜12/17(東京)、12/23〜12/26(大阪)

上演時間:約2時間55分(途中休憩20分を含む)

作品キーワード:中世ヨーロッパ、殺陣、戦争、宗教、舞台美術

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

「劇団☆新感線」の中島かずきさんが脚本を担当し、演出家の白井晃さんが演出を務める舞台『ジャンヌ・ダルク』の再々演を観劇。

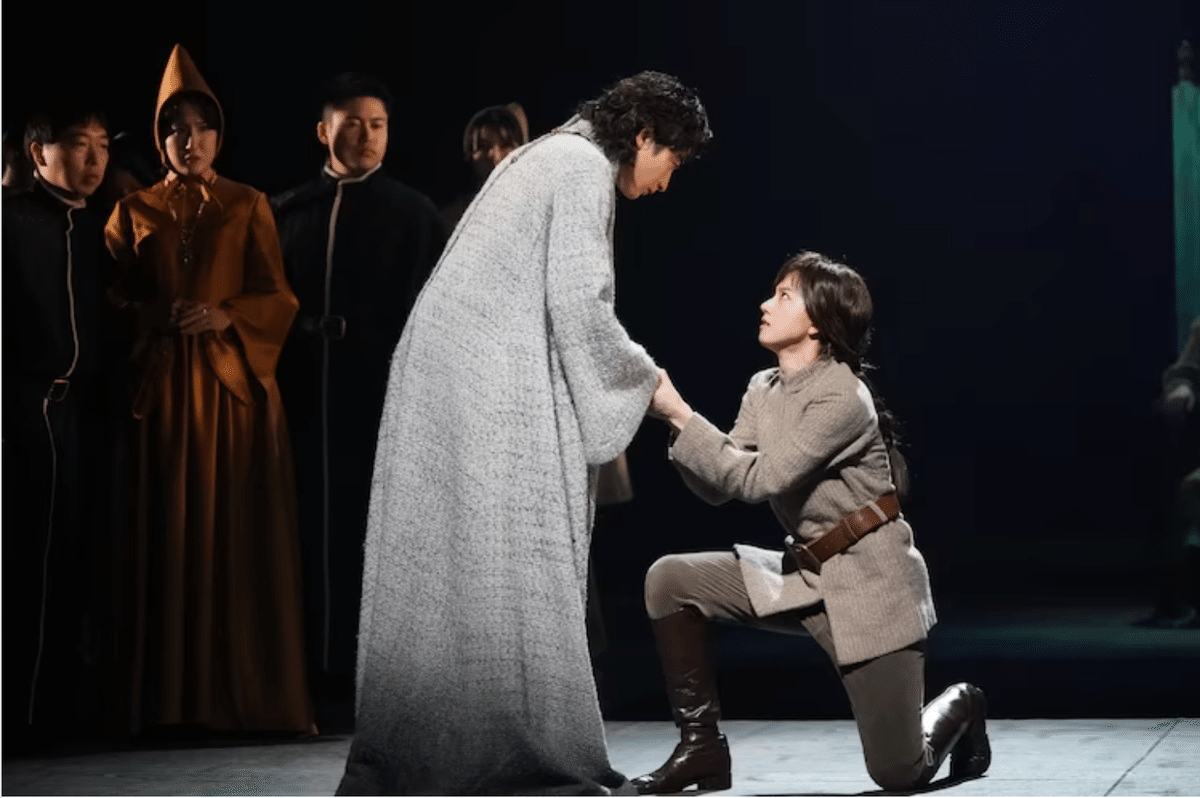

2010年の初演ではジャンヌ・ダルク役を堀北真希さん、シャルル7世役を伊藤英明さんが演じ、2014年の再演ではジャンヌ・ダルク役を有村架純さん、シャルル7世役を東山紀之さんが演じていたが、三度目の上演の今回はジャンヌ・ダルク役を清原果耶さん、シャルル7世役を小関裕太さんが演じた。

清原さんは今作が初めての舞台出演ということも注目を集めた。

私自身、『ジャンヌ・ダルク』の観劇は初めてである。

物語は1428年〜1431年のフランスが舞台である。

フランスにあるドムレミ村がイングランド軍の襲撃を受けていたが、神の啓示を受けた少女のジャンヌ・ダルク(清原果耶)が敵軍を追い払う。

そんな彼女に付き従う傭兵のケヴィン(島村龍乃介)とレイモン(坪倉由幸)と共に、ジャンヌは王太子・シャルル(小関裕太)の元へ向かう。

それは、ジャンヌに「フランス国王を救え」という神の声が聞こえていたからである。

一方、そんなジャンヌの噂を耳にしていたシャルルたちは彼女を疑っていた。

村で育った文字も読めないような少女が、イングランド軍を追い払うことなどあり得ないと。

しかし、ジャンヌはシャルルの元へやってきて謁見を果たそうとし...というもの。

まず圧倒されたのは、イングランド軍とフランス軍の戦闘シーン。

「大スペクタクル」という言葉がそのまま当てはまるくらいの大迫力で、音楽と総勢80名以上もいるキャストたちを含めた兵士たちの殺陣シーンに大興奮だった。

ステージ上だけではなく、客席通路からも兵士たちが登場して、劇場全体が1431年のフランスになったかのような臨場感溢れる観劇だった。

舞台なのだけれどどこか映画館で映画を観ているような感覚にもさせられた。

それは、音響が迫力あったのと、ステージ上で繰り広げられていることが普段の舞台では決してお目にかかれないような、映画でよく登場するような俯瞰した戦闘シーンだったからかもしれない。

80名以上も兵士たちがいるが、それに対して少々ステージが狭かったように感じた。

少し兵士たちも動きづらそうでぶつかったり、軍旗が人に当たったりしないか心配になるくらいだった。

初演と再演時は赤坂ACTシアターで上演されていて、そちらの方が広さ的にもこの作品に合っていたのではと思う。

東京建物 Brillia HALLだと狭かったのではと思った。

ストーリーに関しては、時代も国も違うがどこか昨年(2022年)観劇した『ザ・ウェルキン』を想起させられた。

共通するのは、男尊女卑が色濃い社会の中で、能力が高かったりするとすぐに魔女なのではないかと疑いをかけられてしまう点。

女性だからという理由で、酷い目に合わされたり信用されない時代の残酷さを突きつけられた。

現代社会はそこまで極悪ではないが、それでも性別による差別は部分的には残っているので、色々と男性である私自身も考えさせられた。

また、ジャンヌ・ダルク役を演じる清原果耶さんの演技がとにかく素晴らしかった。

とても舞台出演が初めてだとは思えないほどの堂々とした演技と逞しさがそこにはあった。

髪を短く切り、鎧姿で堂々と兵士たちを指揮する様が凄く格好良くて、且つ声色も迫力があって頼もしい存在に見えて良かった。

それなのに体が小柄で華奢なのも良い。

その一方で、ちょっと神聖な感じもあって、ステージ奥側に登場したシーンではまるで神が現れたかのような存在感で素晴らしかった。

清原さんはジャンヌ役の適任だと感じた。

今作は、大迫力な殺陣シーンを生で劇場で体感する側面も十分あるのだが、中世ヨーロッパの歴史を学ぶ上でも非常に勉強になる舞台作品だったので、まだ当日券は購入出来るようなのでぜひ多くの人に観劇をお勧めしたい。

また公演パンフレットには、時代背景なども詳細に書かれているので、こちらも合わせて観劇体験を満喫して欲しいと感じた。

【鑑賞動機】

舞台『ジャンヌ・ダルク』が過去に2度上演されているということを知らずに、情報解禁されたタイミングで直感的に観たいと思ったから。清原果耶さんは実力俳優なので見応えあること間違いなしだと思ったし、脚本が「劇団☆新感線」の中島かずきさんであること、演出が白井晃さんであることも観劇の決めてだった。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

1428年、フランスのドムレミ村をイングランド軍が襲う。そこに現れたのは少女ジャンヌ・ダルク(清原果耶)。ジャンヌは幻影の少年(岡本拓真)から神の指示を受けながら、イングランド軍を成敗する。

そこへ、そんな勇敢な姿を見て傭兵のケヴィン(島村龍乃介)とレイモン(坪倉由幸)は、ジャンヌに味方して共にイングランド軍を追い払うことに成功する。

ジャンヌは、神からの声が聞こえると言い、「フランス国王を救え」と言われているので、ランスにいるシャルルの元へ向かうと言う。ケヴィンとレイモンは、そんな少女で且つ勇敢で神の啓示を受けた存在に敬服して、ジャンヌに付き従うことになる。

一方、シノン城では王太子のシャルル(小関裕太)と、彼の義理の母であるヨランド・ダラゴン(りょう)、そしてシャルルの妃であるマリー・ダンジュー(山崎紘菜)がいた。ヨランドは、シャルルの実の母ではないものの、彼の幼い時から知っておりフランスの次期国王になる存在だと可愛がっていた。

彼らの元にクルパン(ワタナベケイスケ)からの伝令で、ジャンヌ・ダルクという少女がドムレミ村を襲撃していたイングランド軍を追払い、こちらに向かってきていると通告される。シャルルを含むフランス国王家は、ジャンヌの存在を訝しむ。小さな村で羊飼いをしていて、文字も読めないはずの少女が、果たして馬に乗って敵軍を追い払う行為を行えるのだろうかと。

また、ここでシャルル自身の出自の説明がなされる。シャルルは、フランス国王のシャルル6世とその妻のイザベーから生まれた子供である。しかし、シャルル6世は狂人となってしまってフランス国の政治は大きく荒れてしまった。そんなシャルル6世に見切りをつけたイザベーは敵国であるイングランド側に付いてしまった。こうしてフランスとイングランドとの間で戦争が始まってしまったのだと。

シャルルの補佐であるラ・トレムイユ卿(神保悟志)は、クルパンと共にシャルルに謁見しようとしているジャンヌに対して罠を仕掛ける。

いよいよシノン城にジャンヌ・ダルクが現れることになる。シノン城にやってきたジャンヌは、王座に座っているシャルルだと言われて謁見した人が、シャルルではなくクルパンだと見破り、本物のシャルルを見つける。シャルルは、なぜ自分が本物のシャルルだと分かったのかとジャンヌに尋ねると、神がそのように告げていたのだと言う。

シノン城にいる人々は、ジャンヌはもしかしたら悪魔との契約を結んでいるのではないかと、処女検査を受けてもらうことを提案する。ジャンヌは白い布で覆われた場所に案内されて、処女検査を受ける。しかし、その結果ジャンヌは処女であることが分かり、悪魔との契約の疑いが晴れる。ジャンヌは普通の少女で、イングランド軍を追い払った実力があると見なされた。

シャルルとジャンヌは話をする。ジャンヌの指は、中指と人差し指の長さが同じであることにシャルルは気が付く。シャルルは、ジャンヌを正式にフランス軍の指揮官と任命して軍を授ける。その様子を見たラ・トレムイユ卿は、女なのに軍を従えるとはと唸る。

ジャンヌは、傭兵であるケヴィンとレイモンと共に、イングランド軍に奪われたオルレアンを奪還しようと進軍する。ジャンヌは途中で、オルレアンの司令官であるアランソン公(深水元基)、傭兵隊長のラ・イール(粟野史浩)、サントライユ(野坂弘)と合流してオルレアンへ向かう。

オルレアンの砦には、イングランド軍のタルボット(福士誠治)が総司令官となっていた。イングランド軍はオルレアンを占拠して高らかにフランス軍への勝利にうかれていた時に、背後からジャンヌ率いるフランス軍がいきなり襲いかかってくる。あれよあれよという間に、イングランド軍はジャンヌ率いる軍勢に押されてオルレアンは再びフランス軍の手に戻る。こうして、フランス軍はオルレアンを奪還する。

イングランドでは、ベッドフォード公(岡田浩暉)の元へタルボットが帰還し、オルレアンがフランス軍に奪われたと報告した。そして、そのオルレアンを奪還したのはジャンヌ・ダルクという少女だということも伝えた。ベッドフォード公も、その近くにいたパリ大学のコーション司教(榎木孝明)も驚いていた。ジャンヌの噂はイングランドにも広まった。

シオン城では、オルレアン奪還の報告を受けて、シャルルがジャンヌの功績を讃えていた。しかし、ラ・トレムイユ卿は今度はそこまでの腕のあるジャンヌ・ダルクを恐れ始めていた。女性であるにも関わらず、そこまでの実力がある者は生かしておくと危険だと。

シャルルは再びジャンヌに会う。そして、今度ランスで戴冠式を行いシャルルが正式にフランスの国王になるので、この白いドレスを着て出席して欲しいと言う。しかしジャンヌは、戴冠式には出席するが白いドレスを着るのは断ると言う。理由は、まだイングランドとの戦いは終わっていない、というかこれからが本番なのだから甲冑姿で出席したいのだと言う。シャルルは憤る。ジャンヌが今まで戦っていた理由は、シャルルのためではなく神のためだったのかと。

ジャンヌが一人取り残されると、そこには幻影の少年が現れる。幻影の少年は、ジャンヌの元を立ち去ると言う。ジャンヌは待ってと言うが、もう幻影の少年の姿はどこにもなかった。

ランスでのシャルルの戴冠式、ジャンヌは甲冑姿で出席した。シャルルはシャルル7世となってフランスの国王になった。

ここで幕間に入る。

シャルル7世は、今後のイングランドとの戦いを有利に進めるために目を付けたのはブルゴーニュ公領だった。ブルゴーニュは現在はイングランド側に付いているが、こちら側が働きかけることでフランス側に寝返らせることが出来そうだという。ブルゴーニュがフランス側についてくれれば、兵の数的にも今後の戦局を優位に進めることが出来る。シャルル7世は、早速ブルゴーニュへジャンヌたちを進軍させる。

一方で、シャルル7世はジャンヌ・ダルクの出自を特定する。ジャンヌ・ダルクの指は人差し指と中指が同じくらいの長さで非常に珍しい。これは、腹違いの自分の兄妹に違いないのだと言う。

ジャンヌ・ダルクを指揮官に据えたフランス軍は、余裕を見せながらブルゴーニュへと進軍していた。ジャンヌには神の声が聞こえていて、「フランス国王を救え」と言っているのなら勝利出来ると確信している。

フランス軍の兵の一人がジャンヌへ神は何と言っているか?と問う。しかし、ジャンヌは戴冠式以降幻影の少年が姿を見せなくなってしまったので、神の声を聞けなくなっていた。ジャンヌは、「イングランドに勝てると言っている」と嘘をつく。

そんなジャンヌが率いるフランス軍へ、イングランド軍が迫っているとの報告を受ける。フランス軍はイングランドの軍勢に裏をかかれて攻め込まれてしまう。そして、傭兵のレイモンは殺されてしまい、ジャンヌは捕らわれてしまう。

その頃、ランスではジャンヌを支持する者とジャンヌを支持しない者で二つに分かれていた。ヨランドやマリーはジャンヌを支持していたが、ラ・トレムイユ卿はジャンヌを支持していなかった。ラ・トレムイユ卿は女性たちがジャンヌを支持していることに憎悪を感じ、だから女性は信用出来ないのだと言っていた。

ヨランドの元へ傭兵のケヴィンがやってくる。ジャンヌがイングランド軍に捕らわれたと。ヨランドは、ジャンヌを助けて逃げるようにケヴィンに命令する。

ジャンヌはルーアンでイングランド軍の人間たちに包囲される。そして、パリ大学のコーション司教による尋問が始まる。なぜジャンヌには神からの声が聞こえたのかと。コーション司教は何十年も神の啓示について研究を続けてきて、ジャンヌよりも神のことを知っていると。なぜ、ジャンヌに聞こえた神の声が自分には聞こえなかったのかと言う。コーション司教は、そもそも教会の外で神の声が聞こえるはずがないから、それは異端児だからジャンヌを火刑で処罰せねばと言う。

しかし、今ここでイングランド軍がジャンヌを火刑にしてしまったら、フランス軍はジャンヌを英雄と讃えて、ますます士気を高めてしまうことになるから得策ではないという決断になる。そこで、ジャンヌを殺さずに牢屋に閉じ込めておくことになる。

ジャンヌは幻想をみる。自分が戦争によって殺してきてしまった人たちが、自分の元へやってきて手を伸ばそうとしてくる。そして、そこには傭兵レイモンの姿もあった。

ジャンヌは、地下の牢屋に連れて行かれる。しかし、そこへケヴィンがやってきてイングランド軍を成敗する。そしてジャンヌに、一緒にルーアンを脱出してイングランド軍から逃れようと言う。しかしジャンヌはそれを拒絶する。これ以上自分の指示によって犠牲者を出したくないのだと。このまま死んで終わりたいのだと。ジャンヌは、自分が起こしてきた戦争によって亡くなっていった人々のことを考えると、もう戦いたくないのだと言う。ケヴィンは去る。

ジャンヌは自ら、周囲に死んでいるイングランド兵は自分が殺したと叫んで、大騒ぎを起こす。こうなったらやむを得ず火刑にするしかないと判断したイングランド軍は、ジャンヌを火刑に処す。

その時、幻影の少年が再びジャンヌの前に登場する。

ジャンヌの死を受けて、シャルル7世やヨランド、マリーたちは悲しむ。ここで上演は終了する。

盛り上がり的には、第一幕のオルレアン奪還のシーンが一番盛り上がって、第二幕はそこまで戦闘シーンは多くなかったので盛り上がりに欠けたが、ジャンヌ・ダルクの辿った人生上そうなるのは致し方ないかなと思う。

私自身、あまりこの時代の世界史は詳しくなくて、ジャンヌ・ダルクを一般常識レベルでしか知らなかったが、シャルル6世の話などが劇中で語られるので、それと公演パンフレットの相関図によって観劇中だいぶ理解できたので、ストーリーも飲み込みやすかった。

あとは、個人的には女性差別が強い作品だなと思った、『ザ・ウェルキン』ほどではないけれど。登場する男性がみんな憎く見えてくる。ジャンヌという存在を否定したり、女だからという理由で理不尽さを突きつけられるシーンが多くて、そのあたりは現代人の私たちにも大きく心動かされる点だろうなと思って見ていた。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

舞台という表現方法が限られた空間の中で、あそこまで中世ヨーロッパの世界観を再現出来てしまうことに驚いた。序盤は如何なものかと不安に思ったのだが、中盤以降の戦闘シーンの大スペクタクルに圧倒されて、その世界観の虜になっていた。

舞台装置、映像、衣装、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置から。

客入れ段階では、ステージの下手側と上手側にロープで括り付けられた高い塔のようなものが聳え立っていて、ステージ中央には正方形の巨大な奈落の穴が設けられていた。この奈落の穴はデハケになっていて、一番最初のシーンでは、この奈落の穴からジャンヌ・ダルクが登場する所から劇は始まる。それ以外でも、大量の兵士たちがこの奈落の穴から駆け上がってきて、一斉に舞台上に兵士たちで溢れてしまう様は、まさに戦闘中シーンの演出として見事で、どこから兵士たちが湧いてきたのだ?と観客を困惑させるかのような見せ方が巧みだった。

巨大なパネルによって、砦や建物を表現する舞台装置もシーンによっては登場していた。私の記憶では、ジャンヌたちがオルレアン砦を奪還するシーンと、戴冠式のシーンとレイモンとジャンヌがイングランド軍に捕らわれるシーンと、ジャンヌがイングランド軍の牢獄に囚われるシーン。オルレアン砦を奪還するシーンや、ジャンヌが牢獄に囚われるシーンは、中世ヨーロッパを想起させる若干地味な石造の建物が巨大なパネルとして天井から吊り下げられていた。また、戴冠式のシーンでは豪華で明るい装飾が施された絵画のようなものがパネルとしてステージ中央に吊り下げられていた。個人的に一番目を引いたのは、レイモンとジャンヌが捕えられてしまうシーン。天井から巨大な鉄格子のようなものが降りてきて、イングランド軍からの猛攻からフランス軍は逃れようとする。しかし、レイモンはその鉄格子が閉まる前に逃げ切ることが出来ず襲われてしまう。それを見殺しに出来なかったジャンヌも捕えられる。東宝ミュージカルかよと思うくらい(なんとなく『ミス・サイゴン』のヘリコプターが登場する大使館のシーンを思い浮かべた)の迫力で満足だった。その鉄格子を下ろす時に、左右のロープで括り付けられた塔のようなものが、鉄格子を開閉するシステムとして機能していたのも面白かった(もちろん、そのように見立ててという意味だが)。

次に映像について。

今作では、今のシーンが実際どの町で起きた出来事なのかを分かりやすくするために、映像でフランスの地図を投影していた。その地図の映像も雰囲気が凄く好きだった。ランスを「reims」と表記していたり、全て地名をフランス語のものを英語表記にしていて、それだけでも世界観が伝わって良かった。だからこそ、今作を観ていて映画的に感じたのかもしれない。

あとは、戦闘シーンでは映像を雲が蠢く映像にしているシーンもあった気がして、そちらも凄く好きだった。戦闘シーンの凄まじさを助長させる演出だったように思えた。

幻影の少年を映像でぼやけて登場させる演出も新しく感じた。それと同時に、映像で映し出されている煙のようなものが人の形になったりそうでなくなったりする演出も、神を想起させた。

次に衣装について。

まずは、ジャンヌ・ダルクの甲冑姿がとてもよく似合っていた。髪も短く切っていて青年のようだが、どことなく華奢な感じがあるのが良い。劇中であった「可愛い」がしっかりとあって、これぞジャンヌ・ダルクだと思った。

シャルル7世、ヨランド、マリー、ラ・トレムイユ卿、そしてイングランド陣営のベッドフォード公やコーション司教といった権威のある人々の衣装は豪華で、兵士たちの衣装が地味というのも中世ヨーロッパらしくて素晴らしかった。特に目を引いたのは、おびただしい数の兵士たちで地味な甲冑を着ている人々がステージ上に群がっているだけで見応えがあって良かった。こんなビジュアルを映画でなく舞台で観られると思っていなかったので色々興奮した。

あとはちょっと衣装とは逸れるが、軍旗も格好良かった。イングランド側は赤色、フランス側は青色で分かりやすかった。軍旗もあるからか、どうしてもステージが狭く感じてしまったのは勿体なかったが。もっと広い劇場(例えば赤坂ACTシアターなど)であれば、もっと軍旗を豪快に降ることが出来たと思うし、迫力も感じられた気がした。

次に舞台照明について。

戦争中という暗黒の時代というのもあってか、全体的に舞台照明は暗い感じがした、というか吊られている灯体の数が少ない印象を受けた。一つ一つの灯体は白く煌々と輝いているのだが、数が少なくて全体的に暗く感じる印象を受けた。全体的に暗いからこそ、ジャンヌ・ダルクに当てる照明が白く目だったのかもしれない。それがジャンヌをより神聖な存在に見えるように演出されている感じがして良かった。

あとは戦闘シーンは、やはり客席通路にも役者が通るので、全体的に明るい印象を受けた。明るいというよりは客席側にも照明がいくように設計されていたという感じだろうか。凄く鮮やかな色が使われてといった感じではないのだが、ちゃんとステージ全体に照明が行き渡っていて暗くて見えない所がなく戦闘シーンが観られて大満足だった。

あとは、幻影の少年にはあまり照明が当たらないような設計に感じられたのも印象深い。幻影の少年は白い衣装を着ているので、照明が当たらなくても存在は分かってしまうが、その塩梅が凄く良かった。気づいたらいたという感じを演出していて、まさに神の存在に感じられた。

次に舞台音響について。

とにかく戦闘シーンの音楽がとても格好良かった。映画音響のようだった。これならたしかにサウンドトラックをCDで買いたくなってしまう(私は買わなかった)。あの迫力ある戦闘シーンともマッチしていて、私は終始大興奮だった。戦闘シーンが一番大々的に描かれるのは、ジャンヌがオルレアンを奪還するシーンだと思うが、あのシーンの迫力で非常にテンションが上がった。あの戦闘シーンなら何度でも観たくなってしまう。だからこそ、第二幕にそれを超える迫力がなかったので、ちょっと盛り上がり的には尻窄みに感じるのだが、ジャンヌの生涯を史実として考えると致し方ない。個人的には、歴史を度外視すればあの迫力を超える戦闘シーンをラストでもやってほしかったが。

記憶違いだったら申し訳ないが、あまり効果音は多くなかった気がした。戦闘シーンも『レ・ミゼラブル』のような銃撃戦は登場しないし、基本的には槍と剣による殺陣が多いので、歓声が効果音として入るくらいだったような気がした。それも、若干戦闘シーンの盛り上がりに欠ける感じもあったが致し方ないと思う。

あとは、神が何か囁きかけてくるような音が流れてきていたのも中世ヨーロッパらしかった。なぜか『ロード・オブ・ザ・リング』を想起させた。『ロード・オブ・ザ・リング』も考えてみれば、モデルは中世ヨーロッパかもしれないなと思った。歴史ものなのだけれど、どこかファンタジー要素も感じさせる世界観が作られていて良かった。

最後にその他演出について。

まずは、何と言っても戦闘シーンの殺陣の演技の迫力が凄まじかった。中世ヨーロッパを舞台とした舞台は初めて観劇したが、やはり目を引いたのが兵士を演じられていた方の数の多さ。イングランド軍もフランス軍も夥しい数の甲冑を来た兵士たちが登場して、ステージ上を蠢いているシーンが頭から離れない。その中で、ステージの前方中央で殺陣をメインキャストが披露する構造が凄く印象的だった。さすがに、80人が全員殺陣を披露するのは難しいので、アクションモブではないけれどステージ上に沢山いて、それでメインキャストの戦闘シーンを見せるという構図がとても上手いと感じた。大量の兵士たちの登場を見せるシーンと、殺陣を見せるシーンで、観客の目のやり場が困らないように演出が設計されていて素晴らしかった。

あとは、客席通路を使った演出も臨場感があって良かった。私は割と1階席の隅の方だったので、近くをキャストが通りかかるということにはならなかったが、通路側の観客は役者たちが横を通っていくのを肌で感じられて興奮ものだろうなと思った。そして、その客席通路を役者が通る回数が半端なくて、第一幕も第二幕も度々あって、観客もなかなか気が抜けない思いだろうと感じた。「劇団☆新感線」の『天號星』(2023年9月)でも同様の演出があったが、回数は今作が大幅に上回っていた。だからこそ、開演してから客席に着いたり、途中退出は他の舞台と比較してもかなり難しいだろうと思う。

戦闘シーン、総じて凄いなと思うのは、役者それぞれの動線確認が物凄い数発生するだろうなということ。狭いステージ且つ人数が多いので、ちょっとでも間違えたり動線をミスると混乱を生むと思う。そのあたりもしっかり設計して、滞りなくスピーディに上演しているあたり、流石プロだなと思った。

戦闘シーン以外で目を引いた演出は、レイモンが捕えられるシーン。レイモンが怪我をしてしまって鉄格子が閉まってイングランド軍からの襲撃から逃れようとするものの間に合わない。そこへイングランド軍がレイモンを捕えて、四方八方から槍で串刺しにするシーンはショッキングだった。レイモンを演じるのが、我が家の坪倉さんだったから尚更。たしかにこの悲劇を黙って見ている訳にはいかないとジャンヌが思うのも無理はなかった。

あとは、ジャンヌの元へ戦争で死んでいった大量の兵士の死者たちが蠢きながら手を伸ばしてくるシーンが結構グロテスクだったけれど好きだった。これはおそらくジャンヌの妄想なのだけれど、大量の兵士役のキャストがいるからこその演出で、人が大量に蠢いてジャンヌの元へよじ登ってくるのが凄く良い意味で不気味だった。そこにはレイモンもいるのが興味深い。

個人的には、最後ジャンヌが火刑に処されるシーンはもっと凝ってほしかった。他のシーンのインパクトに負けていて弱い感じがした。映像をもっと駆使して迫力をつけることは出来たのではないかと思う。もし意図があってそうしなかったのなら、その理由は分からなかった。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

テレビドラマなどにもよく出演されるキャストも多く豪華な出演者だった。舞台演出を見せる芝居なので、演技の上手さはそれぞれだったような気がするが、個人的には大満足だった。

特に素晴らしい役者だと感じた方について記載する。

まずは、ジャンヌ・ダルク役を演じた清原果耶さん。清原さんは今作が初めての舞台出演だそう。清原さんは、テレビドラマ等で多数出演されていてよく知っている。

劇場パンフレットによると、演出家の白井さんは今度『ジャンヌ・ダルク』を再演するのであればジャンヌ役はこの人と白羽の矢を立てていたそうだが、まさしくジャンヌにハマり役で素晴らしかった。

まず、体型が華奢だけれど声が低くて堂々としている姿がなんともジャンヌらしくて良かった。とても舞台出演が初めてとは思えないほどの勇敢で堂々とした演技に圧倒された。それは、清原さんが他の現場で俳優として経験値を積んで自信をつけてきたからこそあるジャンヌ役なのだろうなと感じた。とても素晴らしかった。

そして個人的に好きだったのは、レイモンがイングランド軍に捕らわれて、そんな彼を助けようと自らもイングランド軍の方へ向かった姿が仲間思いでとても勇敢に感じた。ジャンヌは普通の人間だという宣言をするシーンがあるが、仲間のことを思って助けにいこうとする人間らしさがとても良い。それまでは、どこか神聖なオーラもあってちょっと他の登場人物とは群を抜いた存在に感じるのだが、幻影の少年も消えて第二幕になると普通の少女に見えてくる感じが良い。自分のせいで沢山の犠牲者を出してしまったという罪悪感に悩まされ、自ら火あぶりの刑になるように行動する所、凄く勇敢で清原さんが演じるからこその説得力があった。

短髪で非常に男性らしくて、普段テレビなどで見ていた清原さんとは印象が違ったがそこも役作りとして素晴らしかった。芯の強さみたいな部分は、普段の清原さんにもジャンヌを演じた清原さんにもあって、今後の活躍も楽しみな俳優さんだと感じた。ぜひ清原さんには他作品にも舞台出演してほしい。

次に、シャルル7世役を演じた小関裕太さん。実は、小関さんの芝居を拝見するのは初めて。

非常に頼りなくてなよっとした感じの王というのがハマり役で素晴らしかった。男尊女卑の時代に頼りない男性でも国王として奉られ、女性は気高く有能でも女性という理由で蔑まされてしまう時代を、このシャルル7世の演技は助長させている感じがあって演出として良かった。

シャルルの戴冠式で、ジャンヌが白いドレスを着ることを拒み、甲冑姿であり続けると言って、シャルルは憤慨するが、このシャルルの器の小ささがなんとも見ていてもどかしくて良かった。自分のためでないと分かるとすぐに癇癪を起こす感じがダメな王で良かった。

逆に、初演時は伊藤英明さんが、再演時は東山紀之さんが演じられていて、私のイメージだとこのお二人の方がシャルル7世をもっと勇敢に演じそうな気がするので、こちらも気になるし観てみたかったなと思った。伊藤英明さんのシャルル7世は、特に物凄く気になった。

傭兵レイモン役を演じたお笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸さんも素晴らしかった。坪倉さんは舞台『物理学者たち』(2021年9月)で一度演技を拝見している。

『物理学者たち』で坪倉さんを拝見した時にも思ったが、随分と思った以上に体型が良い方なのだなと感じた。そして今作でも、傭兵という役なので凄く背が高くて逞しい感じの印象を受けた。

「我が家」の坪倉さんは過去にも芝居を見たことがあって、よく知っていたからこそイングランド軍に襲われて死んでしまうシーンはショッキングだった。そしてその衝撃は、ジャンヌも同じでその衝撃は観客とジャンヌの間でリンクして感情移入を生むのだろうなと思った。

個人的に凄く演技が上手いなと思ったのが、ラ・トレムイユ卿を演じた神保悟志さん。神保さんもテレビドラマで多数出演されていてよく知っていたが、舞台で演技を拝見するのは初めて。

ラ・トレムイユ卿は、フランス側の人間とはいえど、ジャンヌのことを終始疑っている半ば悪役的なポジションである。男尊女卑の思考が強く、女性を信用しない感じも悪人として描きやすい登場人物である。ジャンヌがシャルルと謁見しようとした時も、ジャンヌに罠を仕掛けた張本人である。

その悪役っぷりを上手く演技で表現していて良かった。あの神保さんが作り出す人相だったり、演技の仕方も凄く悪者っぽい感じが観ていてハマり役だった。

もう一人、凄く上手いなと感じたのはコーション司教を演じた榎木孝明さん。榎木さんを舞台で拝見するのも初めて。

長年パリ大学で神の存在の研究を続けてきていて、そのことに関しては誰よりも博識だと自負する司教。落ち着きがあって、かつ堂々としていて迫力のある演じ方が好きだった。

コーション司教のモノローグ(ジャンヌを捕えた時に、ジャンヌに尋問するシーン)シーンでは、自分は神のことについて詳しいと豪語してジャンヌのことを否定する姿が、なんとも司教とはあるまじき人物だと感じてしまった。それは、むしろ神に対して従順なのではなく、教会が決めた掟に縛られているだけのように感じた。そして、結果としてここでジャンヌを火炙りにしてしまうとフランス軍の士気を上げてしまうから、牢屋に捕えておきましょうって、色々政治的な思惑もありすぎて、司教としていかがなものかとずっと見ていて思った。きっと、当時の司教とはこんな体たらくだったのだろうか、ちょっと気になる所ではある。

最後に、個人的に魅力的なキャラクターに感じたヨランド・ダラゴン役を演じたりょうさんも素晴らしかった。

シャルル7世のことも味方し、ジャンヌ・ダルクの立場になって考えてくれるフランスの王室の人間の存在のありがたさを感じた気がする。傭兵ケヴィンもヨランドがジャンヌ側についてくれたことで、だいぶ安心出来たのではないかと思った。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

総勢80名以上のキャストを起用するという空前絶後の舞台作品だったが、こんな上演がコロナ禍以降に無事上演されて良かったなと思っている。少し前までは、こんな大人数が出演する舞台作品はとても上演出来なかったが、こうして問題なく上演出来るようになったのは、徐々にコロナ禍前と同じような状態に戻っているということでポジティブに捉えて良いだろう。

ここでは、ジャンヌ・ダルクが活躍した当時のフランスと今作の上演で創作された部分とを照らし合わせながら、作品の考察をしていこうと思う。

ジャンヌ・ダルクが活躍したのは、イングランドとフランスが百年戦争を起こしていた時代に当たる。1430年というと百年戦争の末期である(百年戦争が1339~1453年なので)。百年戦争は、元々イングランド国王がフランス国の政治に介入しようとして起きた戦争で、基本的にはフランス国土で戦争が繰り広げられたので、この期間のフランスは焦土と化していたと言われている。

ジャンヌ・ダルクが生きた時代は、今作の物語で語られる内容と基本的に同じである。シャルル6世は精神障害を抱えていて、とてもフランスを統治出来る状態ではなかった。だからこそ、フランスはどんどん腐敗していった。シャルル6世が死ぬと、その妻のイザボーがイングランド国王のヘンリー5世に譲ると署名してしまう。それによって、フランスはかなりの劣勢に立たされる。

この当時、フランス国の主要都市はオルレアンで陥落寸前であった。この都市がイングランドの手に渡ってしまえばフランスは終わりとされていた。今のフランス北部はイングランドに占領され、今のブルゴーニュ地方もフランス国とは敵対関係にあった。フランス国王の戴冠が行われる街ランスも、ブルゴーニュの支配下にあった。

残されたシャルル6世とイザベーとの間に生まれた息子、シャルル(後のシャルル7世)も権力を持つほどではなく、ラ・トレムイユ卿とヨランダの傀儡であった。

そんな中彗星の如く現れたのが、ジャンヌ・ダルクである。ジャンヌは歴史上、ドムレミ村で農民の子供として生まれている。今作では、シャルル7世と兄妹のような描写があるが、実際にはそうではなくごく普通の市民だったようである(たしかに、シャルル7世とジャンヌが兄妹であるという設定は、なぜ加えられたか分からないが蛇足に感じた)。

ここで不思議なのが、ジャンヌ・ダルクは確たる地位も持っていなかったのに、軍を率いる指揮官にまで上りつめていること。史実でも、ジャンヌはシャルルに謁見しようと試みるが信用されずに失敗している。神のお告げを聞いて窮地のフランスを救った(当時のフランス国の主要都市だったオルレアンを奪還した)というが、その経緯はなかなかに謎に満ちているなと感じた。

しかし、歴史上のジャンヌ・ダルクもそんな劣勢に立たされたフランス国を鼓舞したことは事実である。それによって、シャルル7世の戴冠式をランスで執り行うまで至って、まさに救世主だったことは間違いないようである。

劇場パンフレットを読むと、ジャンヌ・ダルクは一時期フランス国でも英雄として忘れられていた時代があったが、フランス革命以後、再び彼女にスポットライトが当たるようになったという。

フランス革命期、画家のウジェーヌ・ドラクロワが描いた『民衆を導く自由の女神』という絵画は有名で、中央にフランスの国旗を掲げて正々堂々と歩く女性の姿が象徴的だが、当時はこの女性はマリアンヌという架空の女性を設定し、自由の女神として讃えられた。

しかし、その姿は当然ジャンヌ・ダルクを想起させる。フランス革命後にフランス史をまとめたミシュレは、そのマリアンヌとジャンヌ・ダルクは重ね合わせることが出来ると考え、そしてジャンヌ・ダルクは再びフランス国民の英雄となったそうである。

人々を希望に導く存在、まさに今作のジャンヌ・ダルクはそうであった。男尊女卑が激しく、理不尽なことが今の社会以上に存在する世界だったと思われるが、彼女は女性でありながらまるで男性のように勇敢にいさましく戦った。異端児だと罵られても、決して彼女自身が持つ信念を曲げることなく屈することなく生きた。

傭兵レイモンの死を受けて、ジャンヌは戦争によって尊い命が沢山奪われていくことに胸を痛めた。それは間違いなく非人間なんかじゃなく、一人の清き人間であった。

劇場パンフレットに、ジャンヌ・ダルク役を演じる清原果耶さんは、誰よりも台詞量があるにも関わらず、初回稽古でほぼ台詞を覚えて臨み、他の出演者たちを鼓舞して、まさにジャンヌ・ダルクだったと書かれていた。このことからも、清原さんはジャンヌ役が適任だったのだなと思うが、そういうみんなの希望の光、みんなのやり気を高める中心人物的な存在こそが、ジャンヌ・ダルクという存在なのだなと感じた。

悲劇性のあるヒロインは、物語性があって英雄になりがちだと思うが、その理由が今作の上演と時代背景を知って納得出来た気がする。今までジャンヌ・ダルクは、中世ヨーロッパに登場した若き女性の指揮官というイメージでしかなかったが、これによってだいぶ解像度もあがり、今度「ジャンヌ・ダルク」という存在を耳にした時には、また今までとは違った見方で受け取るのだろうなと思った。

↓中島かずきさん脚本作品

↓坪倉由幸さん過去出演作品

↓野坂弘さん過去出演作品

↓粟野史浩さん過去出演作品

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?