SEOの基礎の基礎 検索順位が上がればそれでいいのか?

検索エンジンという魔法

ありとあらゆるビジネスにおいて、SEOは欠かせない施策になりつつあります。ウェブ上でビジネスが完結しないビジネスでも、SEO対策は不可欠になりつつあります。

顧客は、まずSEOで検索し、基礎的な情報を仕入れて、さまざまな判断をしています。

営業担当者の訪問を受けたあと、その内容を検索して確認しています。

家電量販店でスマホ片手に商品検索、レビューを見て、価格も最安値をチェック。

もはや当たり前の光景です。

「ハーバード・ビジネス・レビュー」に次のような記事が掲載されています。

more than 1,400 B2B customers found that those customers completed, on average, nearly 60% of a typical purchasing decision―researching solutions, ranking options, setting requirements, benchmarking pricing, and so on―before even having a conversation with a supplier.

和訳:1,400以上のBtoB顧客が、一般的な購入意思決定(解決法の調査、商品のランク付け、要件の設定、価格の評価)の60%近くをサプライヤーとコンタクトを取る以前に完了していることを発見しました。

出典: ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー「The End of Solution Sales」(邦訳:「ソリューション営業は終わった」より抜粋)

従来、BtoBの営業において、営業担当者は「お客さまの情報源」でした。そのジャンル、製品に対する専門家である営業担当のアドバイスはとても重要な情報源だったのです。適切な情報を提供してくれた営業担当者は、信頼を得て売上を伸ばすことができました。

ところがいまは様変わりしています。情報はネットに転がっているのです。BtoBに限定される話ではありません。BtoCでも、以前は店頭でコミュニケーションを取ることで、購入する商品を選ぶことは珍しくありませんでした。そこで価格交渉もありました。いまは、検索を済ませて商品選定も終わり、底値も検索している顧客が「ただ買いに」きています。営業担当や店頭の販売員の影響力は小さくなっている、とこの記事は指摘しています。

言い換えれば、ネット上で有益な情報を顧客に提供できれば、「意思決定に影響を与えることができる」はずです。

その第一歩が、SEOなのですが、これは顧客にとっては魔法です。

欲しい情報はおおむね手に入ります。リテラシーさえしっかりしていれば、相当な情報を正確に得ることができるでしょう。

SEOは呪縛になってしまっている

一方で、企業にとっては「呪縛」です。SEOで上位表示されていなければ、購入意思決定プロセスの60%が完了するところにさえ、検討対象にさえなれないのです。やらなければならない、義務というか呪いのようなものです。

ここで「呪い」とネガティブな単語を使った理由があります。それは「SEOという戦場は、血で血を洗う激戦場」だからです。

やらなければならない。しかし、勝つのは容易ではなく、

その戦いは厳しい(金銭的にも、人的リソース的にも、ノウハウ的にも)。

SEOの怖い話 急に売れて、急に売れなくなった

SEOが叫ばれはじめたのは、2000年代中頃、いや前半にはすでに始まっていたかもしれません。その頃の逸話で少し怖い話があります。

ジョージア州の大きなサイズ専門の靴屋がありました。口コミメインで商売を展開している靴屋でしたが、Webサイトで注文を受け付けるくらいのことはやっていました。それがある日、急に受け付けられないほどの注文がウェブサイトに入ってきたのです。普段の数十倍以上、Webサイトが落ちるほどだったそうです。その原因は、Googleの検索順位でトップになったことでした。特にSEO対策なんかしていません。Googleが検索エンジンのアルゴリズムをアップデートし、本当にたまたま、その靴屋のサイトがその条件に合致していたのです。その靴屋は商売繁盛です。いまでは信じられない話ですが、「何もしないで、検索順位トップ」なのですから。

ところが、落とし穴が待っていました。突然、注文がなくなったのです。その理由もまたGoogleにありました。またもやアルゴリズムが更新され、今度はその店は上位100位にも入らなかったのです。前に注文していた顧客のリピートは?と思うかもしれません。リピート客も、改めて検索すればいいと思っていたので、店のことは記憶していなかったようなのです。

この話の教訓として考えられることは、「大切なビジネスの鍵を他人に握らせるな」です。Googleのアルゴリズム、いまならばAI次第で検索順位は入れ替わります。そこに対応していくのは、まるで賽の河原で石を積む行為に似ています。

やらなければならないけれど、それに頼っていると足元がおぼつかないことになりかねません。

いっときの熱狂は冷めつつありますが、youtuberも怖い一面があります。収益化の可否をyoutube側が握っているうえに、その基準が非公開に近いのです。実際に多くのyoutuberが「収益化が停止されました」と報告し、youtubeに反論して収益化復帰という話もあります。プラットホームの一存で首が絞まる状況は怖いですよね。

検索上位に表示されるには? Googleの考えていること

20年の歴史があるSEOのですから、これまでの経験値によって、さまざまな勝ちパターン」が考えられ、実行されてきました。

・被リンクを増やす

・キーワードをタイトルや記事の最初のほうに頻出させる

・タグを正しく使う

・◯字以上のコンテンツにする

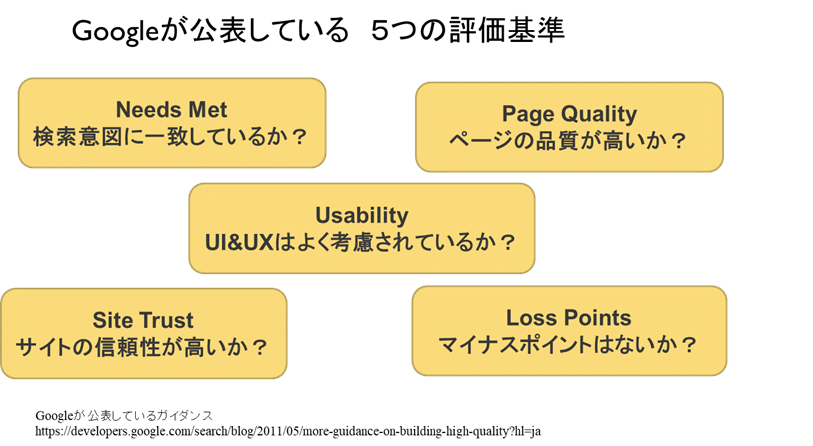

即物的な対策もありますし、中にはすでに廃れてしまったものもあります。実は、Googleは、検索上位にするコンテンツの条件を公表しています。

これとは別に「E-E-A-T(E-A-T)」というものもあります。

これらの基準を見てわかることは一つです。

Googleは、「そのキーワードで検索した人にとって、真に有益な情報を提示しようとしている」のです。そうしないと、検索エンジンとしての価値はないと考えているのです。いま世にいわれているSEO対策のさまざまな手法は、上記を「満たすように見せかける」手法も多く存在します。

いわゆる「SEOで検索順位が上がるテクニック」は、手妻に過ぎない

たとえば、更新頻度がSEOに効果的だという話があります。そのサイトが頻繁に更新されていることで、「活発なサイト」であり、ひいては信頼性が高いのではないかと判断されるという話です。また、新しい情報のほうが、「鮮度が良い」と判断もされる傾向があります。そこに対応するために、過去の記事を「リライト」と称して、大した情報更新もないのに、少し言い回しを変えていくという手法があります。少なくとも一年ほど前まで、その手法に一定の効果はあったようです。

しかし、考えてください。これは、Googleが考える基準に合致しているでしょうか。いえ、もっといえば、検索をした顧客の要望を満たすものでしょうか?

検索順位は結果にすぎないことを理解する

結論からいえば、SEOはやらなければならないけれど、そこに大きな比重を置くのは危険だということです。そして、SEOに取り組むならば、手妻の手法にとらわれることなく、「誰に(どんなお客さまに)」「どんな情報を提供するべきか」をSEOのことは抜きにして、まずは考える必要があります。

それが作るべきコンテンツの基礎になります。

そのうえで、SEO対策を考えていくのです。まずSEOから考えるという姿勢は極めて危険です。

ところで、最近、SNSでの(狭い意味での)マーケティングが隆盛を極めています。Xで、Instagramで、TikTokで…リード獲得しようという動きですが、SNSでのリード獲得が急増している要因として、SEOが激戦区すぎるからというものがあります。まだ人が少ないSNSで集客しようという発想です。ところがあっという間に、SNSでのリード獲得も激戦区になってしまいました。次はどの場所が激戦区になっていくのでしょうか?

ここでお伝えしたいのは、SEOの検索上位が目的ですか?ということです。それは手段の一つにすぎないはず。その手段に拘泥して、本質を見失わない。

あなたのビジネスは。お客さまは。

そこを外すことなく、SEOとはうまく付き合っていく必要があると思うのです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?