謎の柿本人麻呂「柿本神社/月照寺」奈良との繋がり「長寿院」【播磨シリーズ】【明石シリーズ】

明石市立天文科学館の3階か4階のテラスに出口があり、そこから出ると「柿本神社」と「月照寺」がある。地元では「人丸さん」として親しまれている柿本神社は、歌聖・柿本人麻呂を祭神としており、学問・文学の神様として崇敬されている。明石城築城に伴い現在の位置に遷座したようで。境内には盲杖桜や八房の梅、「播州明石浦柿本大夫祠堂碑銘」(亀の碑)などがある。そしてその横には「月照寺」があり、共に柿本人麻呂ゆかりの神社仏閣である。

2023年、明石市立文化博物館で柿本人麻呂の特別展が行われた。「柿本神社/月照寺」からの宝物が多く、60年に一度の秘仏も公開された!展示会入口の説明には、奈良との繋がりが書かれており、和爾氏の記載も。秦河勝や賀茂氏の足跡に続き、和爾氏繋がりもある播磨は押さえなければ海路だったのだろうか。

柿本寺跡

和爾下神社のすぐそばに柿本氏の氏寺・柿本寺(しほんじ)跡がある。現在、礎石の一部が残り、奈良時代の古瓦も出土されている。

参道脇に柿本人麻呂の遺骨を葬ったとされる歌塚がある。1732年に建てられ、後西天皇の皇女・宝鏡尼の筆によるもののよう。

和爾氏は後に春日氏になる・・天皇に妃を送り続けた豪族。なぜ、播磨に逃げたような足跡が残るのか、もしくは出身がここなのか?賀茂氏も秦氏も瀬戸内海に立派な神社を持っているのは海路を確保するためか?謎は多いな。

変更履歴

2023/09/17 初版

▼HP

▼アクセス▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

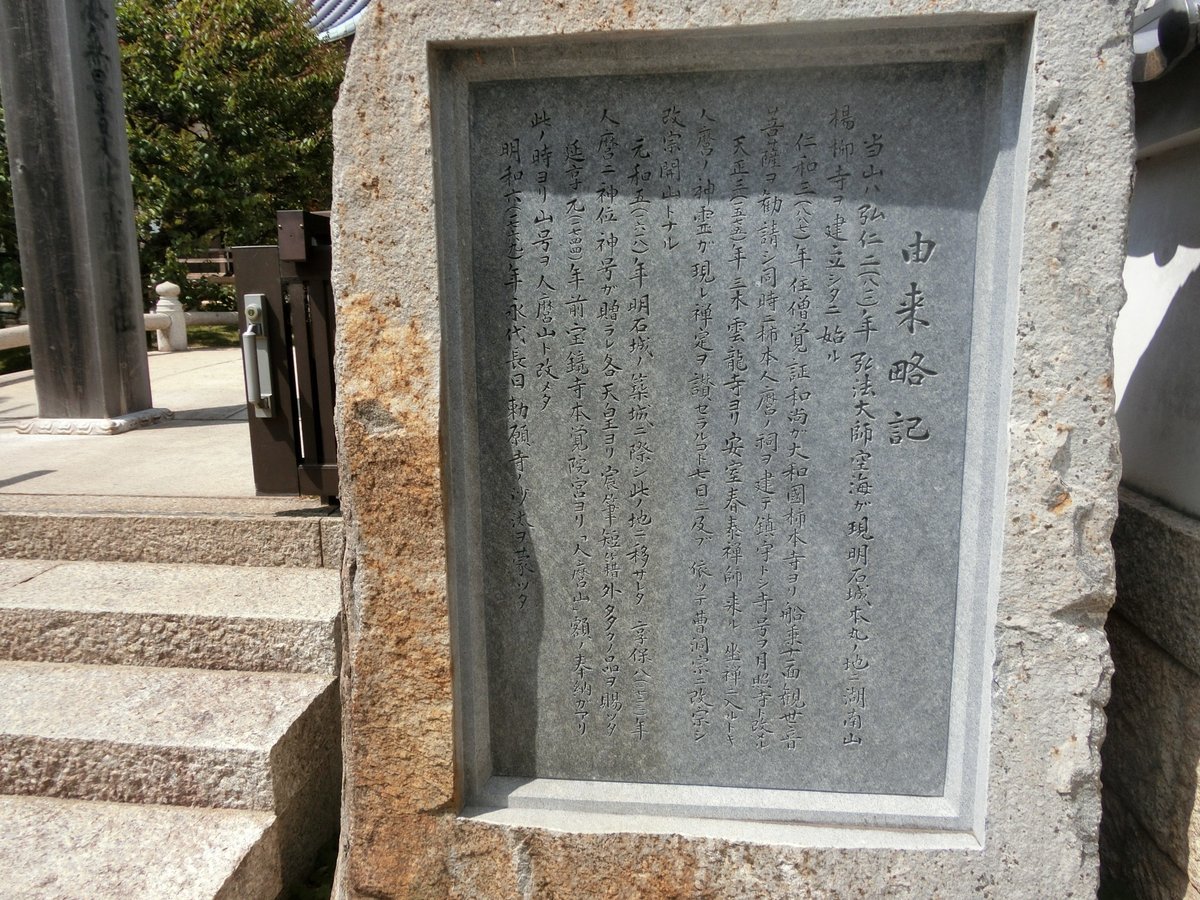

811年、弘法大師・空海が明石城跡に寺を創建

887年、覚証が明石の地に祠を建立

柿本人麻呂の特別展の説明では、文武天皇から下賜された「船乗十一面観音」が大和国の柿本寺という寺にあったのを覚証が迎えて楊柳寺の奥の院に安置したとか

覚証は大和国の広安寺から人麻呂の念持仏であった「船乗十一面観音」を勧請して楊柳寺の奥の院に安置し、「月照寺」と改めた説もある

1327年、十一面観音を月照寺に安置する(『人丸縁起』より)

1476年、慶範が大和添上郡の柿本寺の復興を目論んで行った勧進状に明石浦にも人麻呂の墓所があると記されていることから当時から名の知れた場所であったようだ

1622年、明石城主が現在のところに遷座させる

1723年、天皇から宝物を下賜され始める

▽柿本神社:明石市人丸町1-26

地元では「人丸さん」として親しまれている柿本神社は、歌聖・柿本人麻呂を祭神としており、学問・文学の神様として崇敬されている。明石城築城に伴い現在の位置に遷座したようで。境内には盲杖桜や八房の梅、「播州明石浦柿本大夫祠堂碑銘」(亀の碑)などがある。

明石で一番古い狛犬なんだそうです・・。写真きっちり撮れていない。。

祭神は「柿本大明神」とも称される「柿本人麻呂」。本殿は見えない・・と思ったら右側から見れます。

振り向くと「明石市立天文科学館」がある。

真横にある「月照寺」へ!!

▽月照寺:(柿本神社横)

当初「楊柳寺」だったが、887年に現在の「月照寺」へと改められた。歌人の柿本人麻呂の神霊が同地に留まっているとし、社を作って寺の鎮守にしたのが前述した「柿本神社」であるようだ。

1621年、当時の境内が明石城の敷地となり、翌年に現在の所在地へと移りました。江戸時代には歌道が栄えたこともあり、柿本人麻呂を祀っていた人丸社に多くの注目が集まり、月照寺も永代勅願寺となった。

境内には、柿本人麿の歌碑や田中千艸女句碑、人丸観音と水琴窟などがある。

本堂の本尊は釈迦如来坐像ですね。

2023年は、明石市立文化博物館で公開!詳細は後述の『▽明石市立文化博物館『柿本人麿と明石 -歌・信仰・文化-』(2023年5月24日~2023年7月 2日)』参照。

奈良時代、宮廷歌人として活躍し、皇族をたたえる歌や死を悼む歌などのほか、明石に関する歌も残した「柿本人麿」に着目した展示会。1723年に「柿本人麿千年忌」が行われた際には、朝廷から明石と島根・石見の「柿本神社」に「正一位柿本大明神」の神位と神号が授与され、いまも歌神として多くの信仰を集めている。天皇から柿本神社に奉納された重要文化財の和歌短籍や資料のほか、通常60年に1度の開扉となる月照寺の秘仏で、人麿念持仏といわれる「海上波切船乗十一面観世音菩薩」などが展示されます。

▽長寿院:明石市人丸町2-26

明石藩主である松平家の菩提寺。境内にある「旧明石藩主松平家廟所」には8代藩主松平直明から斉宜までの歴代藩主とその家族の墓があります。墓域中央には、第16代藩主松平慶憲が建てたとされる竜の彫刻が施された豪奢な御霊屋があります。

▼仏像展

▽明石市立文化博物館『柿本人麿と明石 -歌・信仰・文化-』(2023年5月24日~2023年7月 2日)

奈良時代、宮廷歌人として活躍し、皇族をたたえる歌や死を悼む歌などのほか、明石に関する歌も残した「柿本人麿」に着目した展示会。1723年に「柿本人麿千年忌」が行われた際には、朝廷から明石と島根・石見の「柿本神社」に「正一位柿本大明神」の神位と神号が授与され、いまも歌神として多くの信仰を集めている。天皇から柿本神社に奉納された重要文化財の和歌短籍や資料のほか、通常60年に1度の開扉となる月照寺の秘仏で、人麻呂念持仏といわれる「海上波切船乗十一面観世音菩薩」などが展示されます。

▼旅行記

▼セットで行くところ

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#旅のフォトアルバム

#仏像

#わたしの旅行記

#人文学

#神仏習合

#柿本人麻呂

#柿本神社

#月照寺

#長寿院

#播磨シリーズ

#明石シリーズ

#明石市立天文科学館

#人丸さん

#播州明石浦柿本大夫祠堂碑銘

#亀の碑

#和爾氏

#柿本寺

#和爾下神社

#弘法大師

#空海

#明石城

#覚証

#船乗十一面観音

#十一面観音

#人丸縁起

#柿本大明神

#楊柳寺

#田中千艸女句碑

#人丸観音

#水琴窟

#釈迦如来

#明石市立文化博物館

#柿本人麿と明石

#長寿院

#兵庫

#明石市

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?