深層意味論的神話分析「装身具と葬儀の起源」神話における、自然と文化のあいだを跨ぐことの象徴 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(9)

絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、その影の

観察・記述を可能にする、それじたいが分節システムである言語。

言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を浮かび上がらせる。

それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へ

それ自体は言葉をもたない無分節の分節を

置き換える。

このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも無になる。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第九回目です。

(前回の記事(第8回)はこちら↓)

水の起源、装身具の起源

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を意味分節理論として読む。

前回は『神話論理』の冒頭に置かれた”基準神話”「コンゴウインコとその巣」から、いくつもの二項対立関係が付かず離れず、分かれつつ結ばれる様子を抽出してみた。

今回はこれに続き、第二番目に掲載された神話「水と、装身具と、葬式の起源」を詳しく読んでみよう。

大昔、ある村に、ふたりの村長がいた。

この大昔のふたりの村長はトゥガレ半族に属し、これに対して今日の村長はセラ半族に属している。

第一の村長の方は「美しい肌」と呼ばれていた。

水と、装身具と、葬式の起源 『神話論理I』p.72より

冒頭でまず二項の関係がいくつか設定される。

第一の村長 / 第二の村長

過去 / 今日

トゥガレ半族 / セラ半族

美しい肌 / 非-美しい肌

この四つの二項対立関係の関係が、今日の(つまりこの神話が語られているところの)人間の世界と、そうでない世界とが分かれることを可能にする場を開くのである。

詳しくみていこう。

ある日、この”美しい肌”の村長の妻(セラ半族に属する)が森に果実を採集に行く。

ところが、彼女は森で彼女の兄弟に襲われインセストタブーにふれてしまう。

その様子を彼女と”美しい肌”村長との息子が目撃し、父親に知らせる。

村長は復讐のため義理の兄弟を矢で攻撃しその肌に傷をつけ、さらに弓の弦で妻を絞殺する。

村長は、種類の異なる四匹のアルマジロに手伝わせて、妻のベッドの下に穴を掘り、彼女を埋めて、犯罪が見つからないように隠した。四匹のアルマジロは「オオアルマジロ」「ツルツルで丸いミツオビアルマジロ」「草原の丸いアルマジロ」「ムツオビアルマジロ」である。

水と、装身具と、葬式の起源 『神話論理I』p.72より

ここにも次のように、一挙にいくつもの二項対立関係が登場する。

夫 / 妻

親 / 子

兄(姉) / 弟(妹)

結婚してよい関係 / 結婚してはいけない関係

美しい肌 / 傷つけられた肌

生 / 死

埋められていない死者 / 埋められた死者

特に最後のところ、死者の埋葬というか死体遺棄に際して穴を掘る動物が「四匹」登場する。”埋められていない/埋められている”の両極の間の移行には、同じ仲間でありながら種類が異なる(つまり異なりながらも同じ、同じでありながら異なる)四項関係が関わる。

○ / ●

/ /

□ / ■

アルマジロは以下のような姿をしている。

どれも同じような姿でありながら、肌(甲羅)の模様のパターンが異なる。

”異なるが同じ”が分けつつ結ぶ四項の関係こそが、意味分節を発生させ、安定的に固定する鍵となる。

ここから話は、リアルな日常の世界が分節してくるプロセスへと展開する。

母親が居なくなったと気づいた息子は、彼女を探し始める。

父親は息子に嘘を教えてあちこち駆けずり回るように仕向ける。息子は疲れ果ててしまった。

ある日、息子は、父親が第二婦人と歩いているところを見かける。息子は父親を当てにせずに母を探そうと決心し、鳥に変身する。

鳥に変身した息子は、父親の肩に糞を落とす。

糞から芽が出て、父親の肩に大きな木が生えてくる。困った父親は村長でありながら村を離れ、低木林で放浪した。肩に大木を生やし歩き回る大木となった父親が立ち止まって休憩するたび、湖や川が出現した。これが地上の水の起源である。

水と、装身具と、葬式の起源 『神話論理I』p.72より

この神話は水の起源神話なのである。

まず息子は「鳥」になる。この鳥は空を飛ぶ鳥である。空から眺めて母親を探そうというのであるから、飛ばない鳥になっても仕方がない。

鳥となって飛ぶ息子は、地上と天の二項対立の中間領域にいる。

天

|

(鳥)

|

地

この息子=鳥が糞を、地上の父親の肩に落とす。

糞は空中のものでありながら、地上近くに降りてくる「上から下への移動」の動きをする。

天

/

(鳥)

↓

糞

↓

父親の肩

/

地

肩というのは、二足歩行する人間の身体でいえば地上にありながら一段持ち上がったところであり、空飛ぶ鳥ほどではないが、地上と天上の中間(のごく地上寄り)にある。

鳥の糞は、天により近い天地の中間であり、肩は地により近い天地の中間である。ちょうどさるかに合戦の樹上の猿と渚の蟹と同じように、確固たる天地の区別からは少しずれているのがポイントである。

この地により近い天地の中間=肩から、今度は上に向かって、つまり先ほどの「糞」とは逆向きに、木が生えて、上へ上へと登っていくのである。

天

|

鳥が飛ぶ空

↑

大木

↑

父親の肩

/

地

ここで肩から生えた大木もまた、天と地の間に、先ほどの糞と同じように通路を開く媒介物なのである。

こうして、天と地が分かれつつも通路でもって結ばれた状態になる。

そしてこの通路を通って、天から地へ水が落ちてくる(降雨)。そうして地上に水が流れ、溜まるようになる。

起源神話

神話というのは、しばしばいろいろな物事の「起源」を語る。

天と分かれた地の起源、昼と夜の起源、死の起源、そして村人たちが日々それを汲む地上の水の起源。

今日の私たちは、天も地も、昼も夜も、生も死も、自然科学的に観察できる物質のパターンとして出来上がり、それぞれ短い期間や長い期間にわたり持続していると考える。地球上に存在するものの起源といえば、遡れば地球がこのようにできたことにつきる。

しかし、人類は、自然科学の考え方を開発するはるか以前から、自分たちが生きる世界の「起源」を考え続けてきたのである。どうして産まれたきたのだろう、どうして死があるのだろう、どうして男と女があるのだろう、どうして結婚できる相手と結婚できない相手があるのだろう、水はどうして、空にも地上にもあるのだろう、などなどと。

こういう問いの答えを言葉にするべく、日常で経験できる事物の区別(この区別は最小構成で、二項対立関係の対立関係の対立関係としての八項関係をなしている)を「概念の道具」として用いて、起源が問われているある事柄を、ある二項対立関係のうちの一項として、それと対立する項と付かず離れずつながりつつ分かれてあるものとして区切りだし、その出現、発生、登場、起源とするのである。

その様相を捉えることが『神話論理』の目的であった。

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』の冒頭に、次のように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

↓この一節についての詳しい解説は下記の記事にあります

装身具の起源

ここから神話は装身具の起源へと進む。

村長は自分が生み出した湖や川の光景を気に入り、村に帰ることをやめ、自分の父親に村長の役割を譲った。もう一人の次席の村長も(そうそう、二人いたのである)、主席村長と同じように役割を自分の父に譲り、村を出た。こうして村では村長の地位が(現在もそうであるように)セラ半族に移った。

村を出たふたりの元村長は「バコロロ」と「イトゥボレ」と呼ばれる英雄となり、村を訪問するときにはいつも装身具、飾り、楽器などをおみやげにもってきた。両人の父親は最初は息子たちの帰還を怖がったが、儀礼と歌で二人を歓待した。

のちに文化英雄たちの父親であるふたりの村長は、英雄たちのもっている飾るをすべて譲るように命じた。そして飾りをたくさん持ってきた方はそのまま生かし、飾りを少ししか持ってこなかった方を殺した。

水と、装身具と、葬式の起源 『神話論理I』p.72より

肩に大木を生やしたふたりの村長が自分の父親にその地位を譲ったことが、今日村長の地位が「セラ半族」に属することの起源ということになる。

次に、村長になった父親たちが、元村長である息子たちの訪問を怖がる、というくだりがある。元村長「バコロロ」と「イトゥボレ」に関して、この神話の前半とは、父親/息子、怖れるもの/怖れられるものの位置が逆になる。

ふたりの本村長は、元々は妻を絞殺して埋めたことが息子にばれることをおそれていた「息子を怖れる父親」だった。それが神話の後半では、今度は自分の父親から「怖れられる息子」になっている。

父親1 /→ 息子1

怖れるもの1 /→ 怖れられるもの1

父親2 /→ 息子2

怖れるもの2 /→ 怖れられるもの2

二人の元村長=文化英雄は、それぞれ四項関係の片方の辺からもう片方の辺へと移動する。これによってふたりの村長は息子でもあり父親でもあり、怖れるものであり怖れられるものである、という中間状態に入り、そのことによって父親/息子、怖れるもの/怖れられるものの四項関係を分けつつ結ぶのである。

ここで村長が二人いることが重要になってくる。つまり分かれつつ結びつく四項関係は、二つ、二重なのである。

深層と表層、第一層と第二層、二重の四項関係

こうして対立する二項のどちらでもあってどちらでもない中間性=媒介性を獲得した文化英雄元村長二人は、その中間性ゆえに、あくまでも「村(つまり現世の日常、俗世)」の外部に立つものとなる。

そして驚くべきことに、二人の文化英雄のうちの一人が、新たに村長となっていた彼らの父によって殺されるのである。

付かず離れずの四項関係は、日常の眼に見える世界ではひとつでよい。

日常世界の意味分節の秩序としての四項関係は、実はもう一つ別の隠れた四項関係によってかろうじて分けられつつ結びつけられているのだけれども、この”実は隠れた”第二の四項関係の存在は、日常世界の側からは気づかれないように隠されていないといけない。

そういうわけで「装身具」という日常世界に属する眼に見えるものをたくさん持ってきた方は、日常生活の意味分節体系のなかで何らかの位置を占めることが許された文化英雄として生きながらえ、他方、日常世界の村人の目に見える装身具を持たなかった側は(つまり日常生活の意味分節体系の中ではいずれの位置も占めることができない側は)、村の日常からは消されるのである。

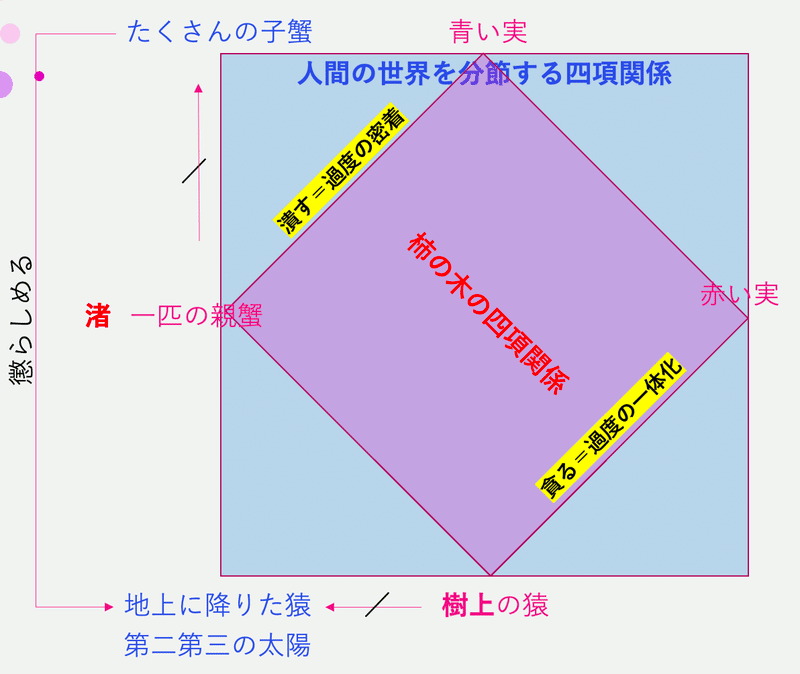

この二重の四項関係のうち、一方が前面に意識化され、他方が意識の表層から消えるというダイナミックな八項関係は、さるかに合戦にもみることができる。第一の四項関係から第二の四項関係への転換時には、劇的な「過度な結合」「過度な分離」が起こり、第一の四項関係は見えないようにされる。

人類が、自分たちにとって意味ある世界(つまり安定的に最小構成で四項の関係に分節されている世界)の起源について考えようとすると、またしても、二重の八項関係が一瞬輝いては四項を、そして二項を、最後には一項を残して消えてゆくという動きがうごめく。

四項関係の創造者と、四項関係の管理者

レヴィ=ストロース氏はこの神話の主人公たち、新旧二人、合わせて四人の村長たちについて次のように書く。

「セラの主人公は呪術師というより司祭であり、後になってから介入し、トゥガレが創作者であった創造物の組織者や管理者になる[…]怪物を殺し、動物にそれぞれ固有の食物を配分し、村や社会に秩序を与える。」

トゥガレの二人の村長は創造者である。

「水」「埋葬の習慣」「装身具」といったものを、ゼロから創造する。

これに対してセラの二人の主人公は、創造された後の物事を秩序づけて社会に分配する管理者であるという。

セラの二村長が、日常の秩序を支える意味分節体系(最小構成で四項の関係)を分けつつ結び合わせるよう管理することがそもそも可能になるためには、その手前で、トゥガレの元村長が四項関係の付かず離れずの分節を可能にする基底の四項関係を付かず離れずに切り結んでおく創造が必要だった。

しかし、管理者が管理する世界の秩序が固まると、創造者の分けつつ結ぶ力の躍動は危険なものになる。

管理者は四項関係を固定しようとし、創造者は四項関係を動かそうとする。

ここで管理者の側の、今現に管理されてある社会の安定性と固定性の起源を語ろうという神話では、創造者たちの自在に四項関係を動かす力は消されることになる。

贈り物が少ない方の英雄が殺害されるという話はこれである。

連続と不連続を分節することを分節する

ここでレヴィ=ストロース氏は三番目の神話を登場させる。

昔、大洪水があり人がいなくなった後、ふたたび人が地上に住み着いた。

太陽は、人間がどんどん増えるのが怖くなり、人間の数を減らそうと画策した。

太陽は村人に命じて、大きな川を丸木橋で渡らせた。この木は非常に弱いもので、すぐに折れて上を歩いていた村人は全滅した。渦に巻き込まれたひとは髪にくせがつき、水に溺れたひとは髪が細くなめらかになった。

ただひとりだけ脚が不自由で歩くのが遅れた男が生き残った(その名はアカルイオ・ボコドリ)。アカルイオ・ボコドリは太鼓をたたき歌を歌って、橋から落ちた村人を全員蘇らせた。しかし、蘇らせた人々のうち、アカルイオ・ボコドリは自分が気にいる贈り物を持ってきたものたちだけを迎え入れ、残りを矢で射殺した。彼には「死神」というあだ名がついた。

洪水の後 『神話論理I』p.75 より

ここにも二重の四項関係の断片が隠れている。

<第一層の四項関係>

大洪水 / 太陽

多数の死者 / 一人の生存者(歩行困難な呪術師「死神」)

<第二層の四項関係>

くせ毛 / 細くなめらかな髪

生きた住民たち=よい贈り物をした者 / 非-よい贈り物をした者

レヴィ=ストロース氏は、この神話が”くせ毛/細くなめらかな髪”という「身体的な外見の差異」「集団の間にある差異」の起源を説明しようとしていることに注目する。そして、こうした現実に目に見える経験的な差異の起源を「概念化」する際に、「大量殺戮」のエピソードが繰り返し登場すると指摘する。

「本来は連続していたのであるが、概念化するためには、不連続の導入が不可欠であった。どの事例でも、不連続は連続のある一部を徹底的に除去することによって獲得された。[…]要素間の隔たりのおかげで、要素が互いに重なり合ったり、混同されたりしなくなる」

この連続の一部を除去した不連続こそが「意味の体系を構築する」ことの始まりにある。あるいは「体系は、もともとの全体の要素の破壊や除去の結果である」とも書く(『神話論理I 生のものと火を通したもの』p.78)。

満足な贈り物を持ってこなかった復活者たちが再び殺害されてしまうのもこの”連続の一部の除去”であるし、アカルイオ・ボコドリの”脚が不自由”であるというのも”連続の一部が除去”された姿である。

アカルイオ・ボコドリのような文化英雄は、生と死の対立という日常の秩序の根幹をなす対立の両極を行ったり来たりできる中間性、媒介性、両義性をそなえているが、それはつまり彼が日常の意味分節の秩序をなす項たちの対立関係の中ではどこの位置も占めず、深層の第一層の四項関係の一角を占めているからである。そして彼が深層の四項関係の中の一項として区切り出されるためには、”連続の一部が除去”されている必要がある。

* *

分けるということ。分節すること。

あるふたつの項、Xと非-Xの区別を区切ること。

これが意味分節のもっとも基本的なアルゴリズムである。

この根源的な分節、区別、区切ることの象徴として、「連続の部分が除去されること」が語られる。それが神話では、野生の思考らしく、経験的にありうる身体の欠損や大規模な死によって象徴される。”経験的な区別を概念の道具として”、二項対立関係の対立関係の対立関係を発生させるのである。

という文字列を描画AIに指示して書かせた絵である。まさかの曼荼羅になっている。

関連記事

◇

ここから先は

¥ 1,150

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。