「茶の心」千宗室の思いを読んでみた

カナダ生活10年目のWakeiです。

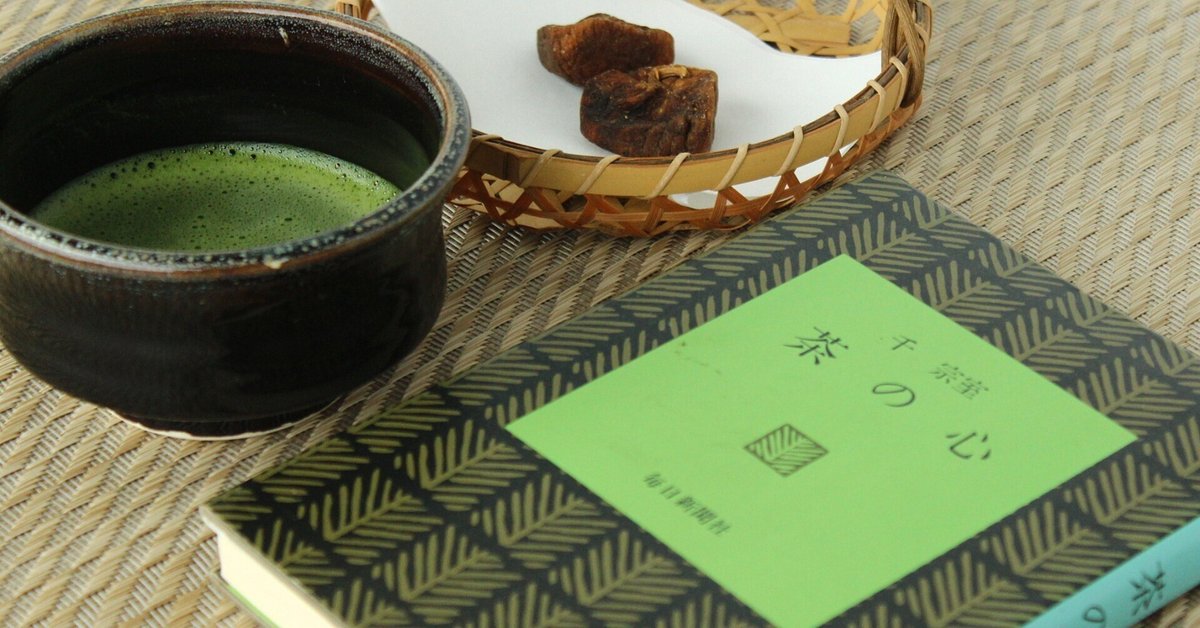

先日、友人(カナダ在住)から「茶の心」(著者:千宗室)を譲ってもらいました。大宗匠・千玄室様は、現在98歳のご高齢です。ですが、びっくりなことに未だダンディ感が漂います。私もファンなので、本を譲っていただいてとっても嬉しい。

この本では、家元に生まれた生い立ちとお茶との関わり、茶道の歴史、そしてお茶の解説に大きく分かれて書かれています。

生い立ち

生い立ちと言っても、この本の出版年を見ると1974年でしたから、48年前まで。現在のお年の半分です。若々しい、いかにも根性があり、直観力が鋭く、理想と行動力にあふれた若き大宗匠の様子が伺えます。

まわりの海外進出反対の雑音に耳を貸さず、茶道とその平和の精神を広めようと決意をしたのは凄いですね。

おかげで私も裏千家バンクーバーの淡交会に席を置くことができています。

見た目もそうですが、特攻隊にいたとか、やっぱり潔い!その後の半生も是非、読みたいものです。

茶人とキリスト教

私の以前のNoteでも書きましたが、利休はキリスト教に理解がありました。このことは本書の中で大宗匠も言っています。利休の茶の湯に影響があったんですね。

大宗匠は大徳寺で禅の修行をし、得度もしていますが、大宗匠もそのお父様・淡々斎も同志社大学(キリスト教系)出身です。京都の良家の出身なら、同志社大学はごく当然の選択に思いますが、キリスト教の博愛、自由や平等を西洋思想、宗教、哲学として利休のように学ぶ場として選んだということも本書に書かれています。

私事ですが、私の実家は禅宗ですが、カナダではカソリックの教会に行くのが好きです。平和や幸福、心の平安を願い、自分自身に謙虚な信者の皆さんと神聖な空間で祈るのが落ち着くのです。

きっとキリスト教に関わった茶人たちも同じような心境だったのでは?と思ったりします。

茶道の解説

裏千家の歴史に加えて、茶道の茶席、お道具の概要が大宗匠の言葉で解説されています。

驚いたのはお菓子の話。昔はお菓子は、木の実や野菜、シイタケやカンピョウを煮詰めたものだったそうです。干菓子も干柿や焼栗。お砂糖の入った作り菓子になったのは近代から。今では、繊細で高級なお菓子が競うように売れ、お茶会の大きな楽しみですが、昔は素朴だったんですね。

私も今日は、いちじくのドライフルーツで一服しましたよ。

海外生活では、日本らしい道具も美しくておいしい和菓子もないので、利休当時の質素さにホッとします。それでもいいんだぁと思えます。

自分で楽しむ茶道であれば、ないことに悲観するよりも、あるもので楽しめばいいのです。

おススメです

この「茶の心」は分厚い本ではありませんので、お茶をやっている方なら、後半はご存知のことも多いと思うのでサッと読めます。

より家元や茶道の魅力を見直すと思います。

茶道に興味がある方には茶道って、家元って、裏千家って、こんな風なんだぁと感じられるでしょう。すべて理解しようと読む必要はないと思います。

私が住むカナダの田舎都市でも抹茶はスーパーでも売られていますし、カフェでは抹茶ラテも人気です。「Tea Ceremony」への関心も高いです。海外で茶道について、少し話せるだけでも話題になるでしょう。英語バージョンもおススメです。

お互いを尊重し合う大切さや平和な世の中を願う気持ちが、茶道からも世界中に広がっていくことを私も期待しています。

サポート大歓迎!あなたからのコーヒー一杯分のサポートが、未だ悪戦苦闘中のカナダ生活の楽しさと苦悩?の発信の励みになります。😊