カードゲーム「あのねじつは」の、よりゲーム性を高めたルールアレンジ(4)

RayArc(レイアーク)、ならびにRayArc Astrolabe(アストロラーベ)の皆さま、おつかれさまです。新規事業ユニットです!

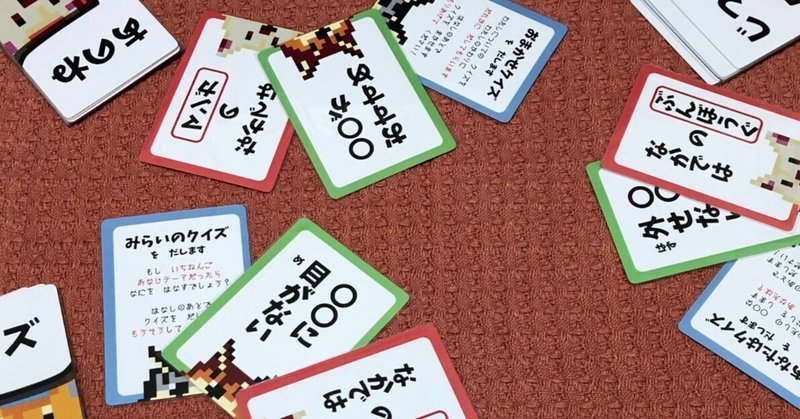

ボードゲーム🃏制作プロジェクトからお伝えします。

株式会社RayArcのオープン社内報として、取り組み・思いを社内外に発信!

ゲーム性の高い「手札ルール」のお話

前回のお話はこちらです。

「あのねじつは」には、さらにゲーム性…ある種のコミュニケーション戦略性をマシマシにした遊び方が存在します! それが「手札ルール」です!

基本ルール(2人~12人)とは対象人数がかわり、2~6人でのあそびかたとなります。3種のカードを山札ではなく手札にし、必要に応じてトレードしながら、順番に自己紹介してゆく形式です。

前回までに数回に分けて、ゲームの準備と流れをご説明しました。

4.「手札ルール」のだいご味

より、ゲームらしい体感が強まる「手札ルール」…ではありますが。それでも勝ち負け(得点)が主眼というよりは、コミュニケーション的な戦略性の方がだいご味と言えます。

つまり、

「相手にぜひ使ってほしいカード」や

「自分では少し話題に困るカード」を

意図的に相手の手札として送り込める

ところが「手札ルール」の肝です。

逆に、

この組み合わせで自己紹介とクイズ

しようかな…と考えていたプランが

トレードで直前に崩されてしまう

のも、ゲーム的な楽しみの一つ。

基本ルールのように山札から引く場合は、そもそもなんの準備もないまま自己紹介になりますが、「手札ルール」の場合はある程度の心づもり、計画が崩される形です。いわゆる「即興性」の意味合いが変わってきます。

さらに「クイズカード」のルールが組み合わさることで、ささやかながら予期せぬことが起きたりします。

たとえば、

「このテーマだと話すことが

思いつかない…他の人に回そう!」

と、トレードで特定のテーマを別の人に送り込んだら、いざその人のターンで「あなたはクイズ」で打ち返されたりするかもしれません。

※「あなたはクイズ」

「クイズカード」のひとつ

他の人も結果的に同じテーマで

自己紹介をすることになるクイズ

けれどその時点では、その人が同じテーマで既に自己紹介しています。相手の話を聴いているうちに、不思議と、自分の中で話したいことが見つけられていたりして?

偶発性と相互作用で、いろいろな化学反応を起こしましょう!

5.基本ルール(山札ルール)との使い分け

もしかしたら、ここまで読んだ方の中には、

え? 今回紹介された

「手札ルール」の方が楽しそう!

どうしてこっちが

基本ルールじゃないんだろう?

と、思った方もいるかもしれません。

「あのねじつは」はもともと、参加者にとって逆に身構えを生み出してしまわない、アイスブレイク本来の目的を大事にした、氷を深部体温で溶かすようなゲームとして設計されています。

つまり、どちらかといえば、

「私、ゲームとか

そういうのはいいです…

向いてないんです」

と思っているような参加者さんでも、

「でも、これならできるかも…」

と思っていただける手触りを大切にしています。だからこそ、ハイジャンプしすぎないあそびかたを、一番最初にご提案したい。

他者との相互作用や、カードに対する所作が多くなる「手札ルール」は、いかにも「THE・ゲーム」です。ゲームが得意でないと自認している参加者の場合、この所作そのものに壁を感じてしまう方もいらっしゃるわけです。

さすがねこさん、箱に入るの得意

また、最初から「手札ルール」だと、もともとゲームに慣れていても意外と難易度が高いという事情もあります。

「あのねじつは」の体験の肝は、自己紹介とクイズの部分です。そしてこれが、かなり参加者依存(GMのファシリテーション依存)になるゲームでもあります。実際に遊んでみると、自己紹介とクイズの組み立ては意外と難易度が高く慣れるまではカードの助けがあっても悩んでしまうもの。

そこで種類を絞って難易度調整できます

このため、最初からゲーム性まで複雑にすると、同時に覚えること、考えることが増えすぎて、もっとも大切にしたい「知り合う、聴き合う体験」に参加者が集中しづらくなってしまいます。

カードそのままだと、もっとゆったり入ります

このことから、「手札ルール」はあくまでも慣れてきたら、の応用ルールとしてご提案したほうが、元々の目的にかなうかなと考えました。

まず、基本ルール(山札ルール)で遊んでみて、ごくシンプルなゲーム性の中で、クイズに応じた自己紹介の体験に、まず集中していただく

参加者が、あるいは少なくともGM(≒ファシリテーター)自身が、自己紹介とクイズを楽しむコツを会得できら、満を持して「手札ルール」に移行していただく

ことで、楽しい体験ができるのではないか…と考えております。

6.研修ワークショップの視点でまとめると

研修などで使うことを考えている方のため、ワークショップの場づくりの視点から「手札ルール」で追加される要素を言語化すると、以下のようにも言えるでしょう。

カードを選ぶ、トレードする、場に出すといった所作によりワークの「身体性」が高まる。これにより、参加者の参加の増幅…つまり夢中度、熱中度が高まりやすくなる

トレード時に指名(相手の名前を呼ぶ)したり、カード交換によって(1対他ではなく)1対1の動きが生まれることで、無意識に自己紹介の効果を増幅する

トレードにより、自己紹介の中身の「偶発性」と「相互作用」のバランスが変わる、思うようにならないところと、思うようになるところが両方増える

1回のトレードでカードがそろわないとスキップになるため、自己紹介の順番が入れ替わることがあり、そこにも「偶発性」が加わる

まとめ(さらにアレンジの余地あり)

この「手札ルール」を下敷きに、トレードのルールを、さらにチームの関係性に応じて変えてみるのも面白そうです。トレードを申し入れた人が、どのカードがほしいか指定できるようにしてみてもよいですね。

ゲムマブログ側でも紹介中です。

(新規事業ユニット・ワクワク魔人S)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?