まじめに作っているものなら、なんだって応援したい

断トツ日本一の酒どころ・兵庫。

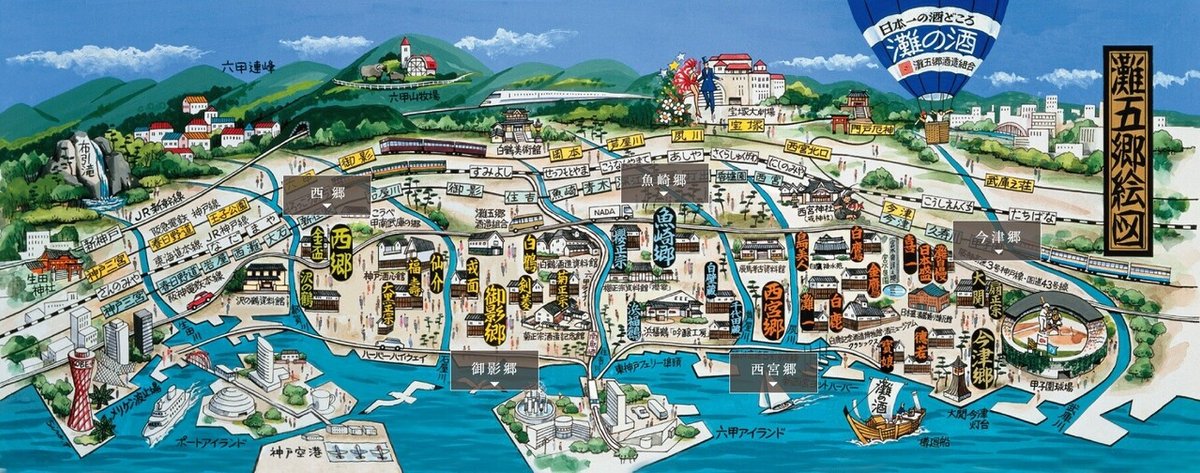

灘の酒といえば多くの人がその名を聞いたことがあるはずだ。

神戸から西宮にかけてを灘という。

(©灘五郷酒造組合)

銘水と銘米が揃う灘では酒造りが盛んとなり、江戸後期には実に江戸で飲まれる酒の8割が灘の酒で、〈下り酒〉として愛飲された。

当時は上り下りが今とは逆で、江戸に向かうものを下りものと呼んだのだ。

ちなみに江戸の酒は下りようがないため〈下らない酒〉と呼ばれ、灘の酒に比べて旨くなかったことから、下らない=つまらないという意味になった。

その後、一部の蔵は大衆化の道を歩んで、灘の酒こそつまらない酒とレッテルが貼られたりもしたが、実直に酒造りに向き合う蔵も多く、ある蔵の主が生産量日本一ではなく旨さ日本一を取り戻したいと言っていたのが印象的。

余談だが、これも日本一の難関で知られる灘中・高は、名前の通り灘にあるだけでなく、菊正宗・白鶴・櫻正宗といった名だたる酒蔵が共同創始した。

灘はすべてが酒中心で回っているのだ。

灘の酒あまたあれど、個人的なオススメは〈福寿〉。

ノーベル賞公式行事に日本酒として唯一出る純米吟醸が有名だけど、それ以外もすべて美味。

福寿の酒蔵には〈さかばやし〉という料亭があって、会席料理に合わせて何種類か供される酒が格別においしい。

***

ところが、こんなに全国に誇れる酒どころの町なのに、あろうことか神戸市は1979年に農業振興策として〈神戸ワイン〉事業に乗り出す。

幼い僕は歴史的な背景を知らず、神戸ワインが誕生した時には名産が増えたことを喜び、ワイナリーにホテルやレストランが建って喜んだ。

大人になり、仕事で灘の蔵人と関わるようになって神戸ワインへの恨み節を聞き、初めて問題を知ったのだ。

今なら民業圧迫で大問題になるが、当時はまだまだ官が強く、灘の不安をよそに、神戸ワインは始まってしまった。

が、当初は市内の契約農家からの全量買取制だったため、不出来なぶどうまで混入したワインを量産して客が離れ、在庫の山で一時は瀕死の状態に。

みんな平等が謳い文句の官業では、農家の生産意欲も上がらないのだ。

その後、全量買取をやめたことで、競ってぶどうの品質が向上し、それをワイナリーが丁寧に醸造して味をぐんぐんあげた。

こうして今では、神戸ワインも灘の酒と並んで応援したいものに。

灘の関係者はいまだ苦々しい気持ちかもしれないが、灘の酒だって江戸中期に急に隆盛を見た時は、それまで主流だった伏見からどう思われたか。

一部の灘の酒蔵ではすでに神戸ワインと提携し、酒蔵でワインをボトリングしたり、酒蔵オリジナルの神戸ワインの商品化を目指してもいるらしい。

神戸の酒、神戸のワインの新時代。

まじめに作っているものなら、なんだって応援したい。

(2021/6/19記)

サポートなどいただけるとは思っていませんが、万一したくてたまらなくなった場合は遠慮なさらずぜひどうぞ!