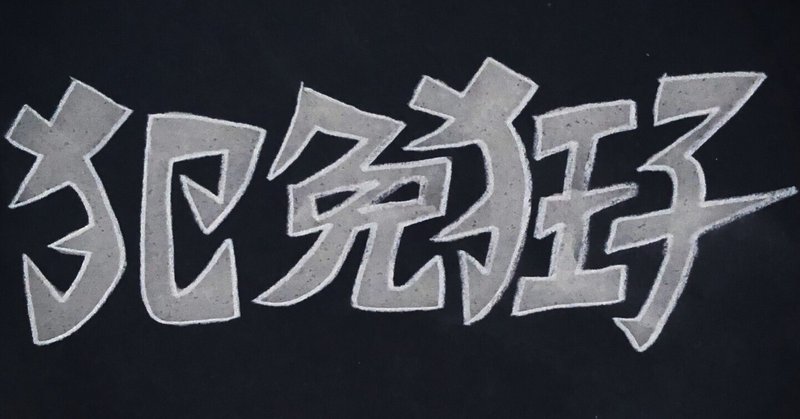

『犯免狂子』トリガー:「出身はどこですか?」

トリガー:「出身はどこですか?」

「…東京…です」

テキトーにはぐらかして、話を広げない工夫をする賢さが身についてきてるけど。

あいかわらず苦手な質問。

最近まで嫌々ながらバカ正直に答えては、神経をムダにすり減らしてきた。

「えっ、とー……〇〇です」

すると反応は十中八九こんな感じ。

「え!かっこいいー!ってことは英語ペラペラなんですか?!」

「あ、はい」

「すごーい!」

「ハハハ」

「え?ハーフ?帰国子女?」

「いや、二重国籍です」

「すごーい!」

リアクションに困る。

笑って誤魔化しても、間が持たない。

嗚呼、憂鬱。

もう消えたい。

この複雑な心境、私の性格が捻くれてるからなのは百も承知。

でもさぁ、一旦冷静になろう。

生まれ育った国の言語を話せるのってフツーじゃね?

それに出身地が「かっこいい」て。

そのイメージ、ハリウッドの洗脳力が「すごい」からですよ。

日本語で皮肉をいうと性格悪く聞こえるだけど、

みんなが必死で目指してる

「生きた英会話」は

「ほぼ皮肉で成り立ってる」

と言っても過言じゃないので、

悪しからず。

素直にいうと、出身地を伏せて生い立ちは語れないけど、「かっこいい」と言われると辛い。

かっこ悪い、恥の多い人生を送ってきたので。

私が生まれたのは、確かにかっこいいイメージ「も」あるCityだけど、育ったのはSuburbiaです。

ジャパニーズでいう郊外の住宅街。

緑が多くて、治安は良いとされていて、退屈だった……。

いや、稀にあったっけ、楽しいことも。

付き合いのあった日本人一家と、年に一度くらい会えた時。

優しいおねえちゃんが2人いて、憧れの存在だったのは覚えてる。

でも4歳くらいからかな。

悲しいことがずっと続いて、楽しい記憶がいつの間にか消えていた。

覚えてても辛くなるだけだからなのかな。代わりに悲しい記憶はたくさんある。

2歳の弟と戯れていた際、弟の頭を壁にゴンとぶつけた時のこと。

「やめなさい!お姉ちゃんでしょ!」

おねえちゃんの険しい顔。

ショックだった。

おねえちゃんから注目して欲しくてワザとやってみたのに。

暴力で自分の優越を肯定してもらおうとして、否定されたのが想定外だったんだと思う。

「心の病」の自覚なんてまだないお年頃。誰に似たんでしょう。

とにかくショックと不満を埋めるために意地で開き直った。

「これからは『お姉ちゃん』って呼んで」

1歳と2歳下の弟達に呼び捨てを禁じ、命令はしても一緒に遊ぶことが減り、孤立していった。

それから一年くらい後のこと。

例のおねいちゃん達から無条件に可愛がられる弟たちに混ざって、

無邪気に遊ぶことができなくなっていた私は、

お母さんたちの会話を近くで立ったまま聞いていた。

話題は男性アイドルから、恋愛話に移っていったが、母は黙って座っているだけ。

私は会話に参加したくてうずうずしているというのに。

小学1年生の私は、同級生の男子ルークに片想い中で、タイムリーなネタも持ち合わせていた。

痺れを切らして「あ」と言った瞬間

「大人の話ッ!」

ピシャリと言い放った鬼の目に凍りついた。

後ずさりしたものの、広い家で居場所を失い、その後、どこで何をしていたのか全く覚えていない。

こういう特別な日以外は、ほぼ学校と自宅の往復。

母が学校まで迎えにきて、一緒に歩いて帰る。

帰宅したら、家事の手伝いをしてたかな。

変わり映えのない日々だから大した思い出もない。

そんなある日の帰り道、私はついに思い切った行動に出た。

母の目を盗んで、道を間違えたふりをして、近所に住むルークの家に向かった。

偶然、家の前にいた彼。

笑顔で私の名前を呼び”Pass me the ball”と言った。

私が持っていたボールを投げると、彼はそれをバウンスパス。

そういうパスもあるのかと閃いた次の瞬間、幸せなひとときは破壊された。

雷が落ちるように怒鳴られた。鬼の形相で、母に。

涙だけは流すものかと歯を食いしばった。

……

「ルークが教科書、借りにきたみたいよ〜」

後日、母の呑気な声に対する苛立ちと、

好きな人の前で怒鳴られた屈辱と恥ずかしさから、

私は彼にそっけない態度をとった。

そんな自分が嫌いで嫌いで仕方なかった。

……

ブーーーン

彼がよく近所を乗り回していたgopedが、我が家の前を通り過ぎる音が聞こえるたびに、

苦しかった。

こんな近くにいるのに、一緒に遊べない。

私が意地っ張りなのか。

でもお母さんが快く遊びに行かせてくれるイメージは浮かばなかった。

……

平日通ってた現地校に友達と呼べる人はいなかった。

土曜に通っていた日本語学校には2年生から女友達が1人できたけど、遊べたのは週に一回の放課後だけ。

弟たちは2軒隣に住んでいた同級生の家を行き来して、毎日ゲーム。

私はその男子を心底恨んでいた。

私は毎日どこにも行けないのに、弟たちと騒いでるそいつが許せなかった。

……

成績の方は悪くなかったというか、良い方だった。

宿題は授業中に終わらせたし、「勉強」した覚えがあんまりない。

小学1年生の「時計」と2年生の「九九」を除いては。

パァーン

「なんでこんなこともわからないの?!」

いきなり母親に頬を引っ叩かれた。

なんで分からないか、分からない。

「答えは?!」

答えのない質問で問い詰めらている状況で、理解していない算数の正解を導き出せたら世話ないと思う。

でも、それが私の母の「教え方」だった。

なんで怒られてるんだろう。

算数ができないことって、そんなに罪なんだろうか。

子どもの顔を、大人の大きな手で思いっきりぶっ叩くことは正解なのだろうか。

理解できないことばかり。

ヒック……ヒック……

涙と鼻水を啜りすぎて鼻が詰まって、しゃっくりみたいな痙攣した呼吸。

勝手に出てしまう惨めな音を止められない自分を恨んだ。

バン!

テーブルを叩きながら、何かに取り憑かれたように、容赦なく怒り続ける母。

私、この人に嫌われてるんだな。

そう思ったら納得がいき、気持ちが楽になった。

..….ブーーーン……

……

早く大人になりたい。

大人になれば、私も話を聞いてもらえるし、やりたいことができる。

まず絵本をほとんど捨ててもらった。

胸の辺りがチクッとしたけど、子どもっぽい物はこの際、邪魔。

大人と子供の違い......。

年齢は時間の問題だとして、今からでもできそうな大人っぽいことを思いついた。

「お父さんの店で、働かせてください!」

父の足元で土下座をして頼み込んだ。

床に額をつけながら、心がざわついた。

けど時代劇で見た侍の仕草を真似した甲斐があった、10歳の誕生日。

唯一学校のない日曜は毎週、朝から夜18時くらいまで店の手伝いをした。

身長が足りないから、レジの真下に箱を置いたりして。

夕方になると客が引いて暇疲れしたけど、家にいるよりマシだった。

初日の仕事終わり、父から5ドル札を渡された。

お小遣い制度なんてなかった私には大きかったし、

何より大人に一歩近づいた気がして嬉しかった。

お金は結局、自由には使わせてもらえないのだけど、家で母といるより断然マシだった。

願いが叶っているはずなのに、日本語学校の友達が買い物にきた時だけ、サッと身を隠した。

ローラーブレードのまま入店し、何かを買っていく後ろ姿が眩しかった。

ローラーブレードのままで怒られないんだ。一人で買い物に行かせてもらえるんだ。

同級生なのに、別の世界に住んでいる人みたい。

この元同級生は今や国内外で活躍するDJ。

インタビューで両親を尊敬していると言ってた。

やっぱり異世界の人だった。

……

14歳。法的な労働許可が降りる年齢になると、常連客からすかさずスカウトされ、仕事を引き受けた。

勤務日数は土日祝に増え、拘束時間も深夜までに延びて、休憩時間もなかったけど、

父の店にいるより時間を忘れられ、断然充実していた。

元旦の深夜に帰宅して、母親のおにぎりを一口含んだ途端、涙がツーっと流れて、びっくりした。

食事や休憩時間がなかったのは気にならなかったけど、

気づかないうちにお腹が空いてたことを、無感情な涙に気づかされた。

母は、バイト時間に制限をかけることは不思議と一度もなかったので、

その抜け穴を最大限に利用しない手はなかった。

しかしバイトのない月曜日から金曜日は相変わらず、母親の手伝い。

でも「飴と鞭」で言うところの「飴」もちゃんとあったから、

正直、さほど苦だとも思っていなかった。

例えば母は毎年、塩辛を仕込んだのだが、烏賊の口(希少部位で「トンビ」という)の唯一無二なコリコリ食感を味わさせてもらえたのは毎回、5人家族で私だけだった。

味見当番としての優遇は、食いしん坊な私の自尊心を保ち、弟たちに優越感を持つことができてていた。

「夕食は一家揃って食べるのが夢だった」という父の意向で、

毎晩7時くらいにみんなで一斉に「いただきます!」と合掌してから食べるのが日課だった。

食事中、戦後ひもじい想いをした父の話や、今も餓死してしまう子供たちが世の中に大勢いる話を何度も聞いた。

「ハゲワシと少女」という有名な写真があって、いつもこの子を想っていた。

あの子と比べたら、自分は恵まれている。

だから、不満を感じるのは罰当たりだ。

八十八の過程を経てご飯になった米粒も箸で寄せ集めて、有り難く頂いた。

「食べさせ甲斐のある娘だ」と、食欲旺盛な私を褒めてくれた。

ご飯を何杯も何杯もおかわりして、底なし沼のように食べた。

合掌して元気よく「ごちそうさまでした!」というと、2階のトイレに駆け込み、

正露丸を飲みながら下痢をするのは毎晩のことだった。

「なんで毎晩、お腹を壊すまで食べてしまうんだろう」という疑問はよぎった。

でも知っていたのは痩せるために嘔吐する「拒食症」だけだったので、

「痩せの大食い」の自分は該当せず、「摂食障害」だとは思いも寄らなかった。

ご飯が美味しいからしょうがないと思ってた。

……

中2になって、現地校にようやく友達ができた。

放課後、友達の家に行ってお喋りする時間が楽しくてたまらなかった。

でも17時頃、迎えにきた母親の車が見えると、ズーンと気持ちが重くなった。

夕食の後は「もう暗いから」という理由で遊びに行かせてもらえない。

お泊まりしたいと言っても「この前したばかりでしょ」と言われて許可がなかなか下りない。

門限を破るようになると、帰るたびに母親から長時間の説教とビンタを食らった。

母親から頬を叩かれる度に、ある感覚つきの映像が脳裏をかすめた。

それは、昔からずっと「悪夢だ」と思っていたので、信憑性が疑わしい。

けど、そのことが毎回思い出された。

つづき:『犯免狂子』(完全版・更新中)

ありがとうございます^^励みになります。