ショスタコーヴィチは、「交響曲第五番」で二枚舌を用いたのか《2》

前回はこちら。

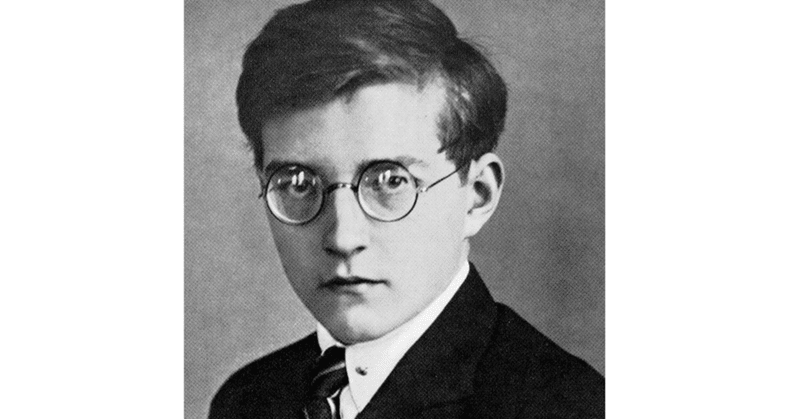

激しく転換したショスタコーヴィチの評価

ショスタコーヴィチほど、評価の変遷が極端だった作曲家はいないでしょう。西側諸国では、ショスタコーヴィチの音楽は「体制に迎合した妥協の産物」とみなされ、低い評価を受けてきました。その状況が劇的に変わったきっかけは、死後四年を経た一九七九年に出版された『ショスタコーヴィチの証言』です。

ソロモン・ヴォルコフが作曲家に長時間のインタビューをしてまとめたという同書には、衝撃的な内容が記されていました。抑圧的な体制下で自分の意思を押し殺しながらも、作品には密かに反体制の精神を忍ばせたというのです。『証言』は、ショスタコーヴィチのイメージを「共産主義に圧殺された悲劇の芸術家」へと一八〇度転換させました。

「強制された歓喜」

とりわけ有名なのは、交響曲第五番の第四楽章を「強制された歓喜」と表現したくだりです。こうして、交響曲第五番は「表面的には体制におもねりつつ、生き延びるために二枚舌を駆使した苦悩の産物」として受容されていきました。

しかし、アメリカの音楽学者ローレンス・フェイは、『証言』出版の翌年に早くも同書への疑問を提示し、真贋論争が勃発しました。ショスタコーヴィチの未亡人イリーナも、ヴォルコフが生前に作曲家と面会したのは三回で、一度のインタビューは二時間半ほどに過ぎなかったと証言しました。この時間では、膨大な『証言』の分量の口述は難しいと考えられます。二〇〇二年、フェイは長年の検証の成果を『ヴォルコフの“証言”再考』にまとめました。『証言』の原稿は、その多くがショスタコーヴィチの生前に発表されていた論文からの引用だったことが証明されたのです。『証言』の真贋をめぐる論争は、偽書説で決着がついたとみていいでしょう。

「証言」はどう評価されるべきか

それでは、『証言』の内容はすべてでっち上げであり、虚像に過ぎないのでしょうか。実は、フェイ自身も同書がショスタコーヴィチ自身の見解と矛盾していないことは認めています。生前の作曲家と交流のあった人々の記録や証言も、ショスタコーヴィチがソ連の全体主義に批判的感情を持っていたことを裏付けています。ヴォルコフも同書を制作する上で入念な研究をしたと思われ、だからこそ説得力のある偽書ができたと言えます。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?