- 運営しているクリエイター

2020年6月の記事一覧

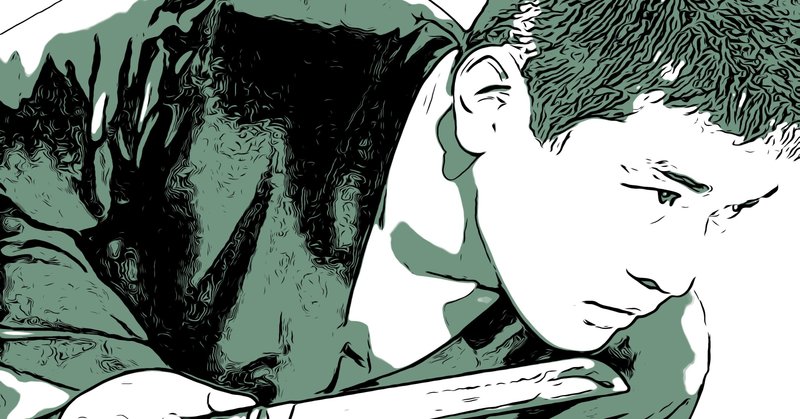

『無頼 人斬り五郎』(1968年・小澤啓一)

「無頼シリーズ」第4作!

第2作『大幹部 無頼』で、それまでの日活アクションにないヴァイオレンスな世界を展開した小澤啓一監督が、再びメガホンをとったシリーズ第4作。脚本は「無頼」の世界を作った池上金男と小澤監督。以後、小澤が第6作『無頼 殺せ』(1969年)まで、このシリーズを続投していくこととなる。

オープニング。雪の降るある晩、藤川五郎(渡哲也)が刃を向けるのが、中部地方を支配する名振

『無頼 黒匕首』(1968年・小澤啓一)

「無頼シリーズ」第5作!

小澤啓一監督によるシリーズ第5作。1969(昭和44)年の正月映画として、石原裕次郎の『忘れるものか』(松尾昭典監督)と二本立て公開された。一年間に5作品つくられた「無頼」シリーズが、メイン番組として正月にラインナップされていることからも、このシリーズの人気が伺える。脚本は、第1作の世界観を作った池上金男。

タイトルの「黒匕首(ドス)」は、前作から登場した主題歌「

『無頼非情』(1968年・江崎実生)

「無頼シリーズ」第3作!

「無頼」シリーズは、第1作『無頼より 大幹部』の舛田利雄監督門下の監督が手掛けている。第2作『大幹部 無頼』でデビューした小澤啓一監督に続いて、この第3作『無頼非情』では、小澤の先輩にあたる江崎実生監督にバトンタッチされた。

江崎は1954(昭和29)年、製作再開なったばかりの日活に助監督として入社。市川崑監督の『こころ』(1956年)、井上梅次監督の『火の鳥』(

『大幹部 無頼』(1968年・小澤啓一)

「無頼シリーズ」第2作!

豪腕と呼ばれた舛田利雄監督の下で、石原裕次郎の『零戦黒雲一家』(1962年)や『赤いハンカチ』(1964年)などの助監督として活躍してきた小澤啓一監督。1960年代末から70年代初頭にかけて、日活ニューアクションを支えていくことになる澤田幸弘監督らとともに、1956(昭和31)年、日活助監督部に入社。ちょうど石原裕次郎が『太陽の季節』(1956年)の“若者言葉の指南役

『無頼より 大幹部』(1968年・舛田利雄)

石原裕次郎映画を中心に、日活で骨太の男性アクションの佳作を連打してきた豪腕監督・舛田利雄。デビュー間もない渡哲也を、裕次郎映画『赤い谷間の決斗』(1965年)で起用、“男対男”の拮抗と友情を、西部劇的な連帯感のなかで描いた。以来、会社の要請で裕次郎を“第二の裕次郎”に育てるべく、『嵐を呼ぶ男』(1966年)、『星よ嘆くな 勝利の男』(1967年)、『紅の流れ星』(1967年)と、かつて裕次郎で成

もっとみる日活ニューアクションの時代〜『無頼』と渡哲也〜

1960(昭和35)年、日活は石原裕次郎、小林旭、赤木圭一郎、和田浩治の四人のトップスターを“ダイヤモンドライン”として命名、彼らの主演作をローテーションで公開する“ピストン作戦”を展開。アクション映画の黄金時代が到来した。ところが1961(昭和36)年には、裕次郎がスキー事故で骨折、赤木圭一郎が不慮の事故で亡くなるというアクシデントに見舞われ、その穴を埋めるために、ダイヤモンドラインに宍戸錠、

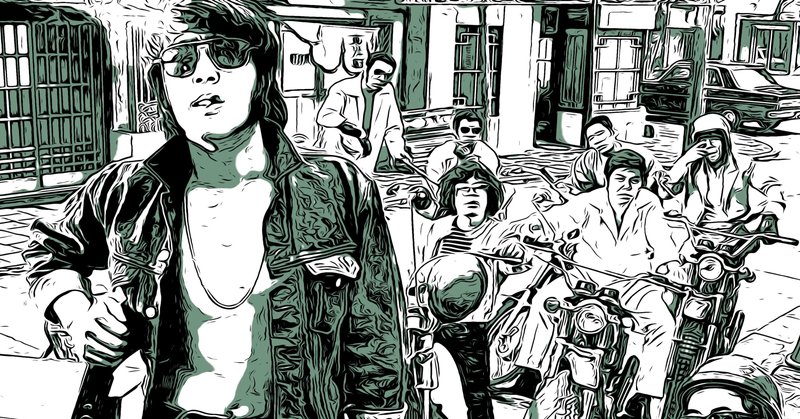

もっとみる『あばよダチ公』(1974年・澤田幸弘)

昭和45(1970)年、渡哲也の『斬り込み』でデビューを果たした澤田幸弘監督。『太陽の季節』『狂った果実』が作られた昭和31(1956)年に日活に入社。同期に小澤啓一、一年後輩に長谷部安春監督ら、日活ニューアクションの旗手たちがいる。日活アクション全盛期に助監督として活躍し、斎藤武市、鈴木清順監督などに師事し、同期の小澤啓一の「無頼シリーズ」でチーフ助監督を担当していた。同期や後輩に比べて、遅咲

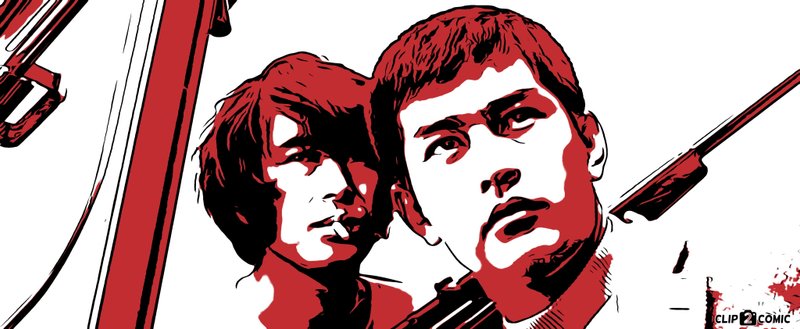

もっとみる『反逆のメロディー』(1970年・澤田幸弘)

“アクション王国”を築いてきた日活も、1960年代末、ハリウッドのニューシネマや、音楽を中心とする若者の嗜好の多様化の中で、大きな転機を迎えていた。主人公も勧善懲悪のヒーローからアウトローへと変貌を遂げ、バイオレンスやセックスなど、よりビジュアルも刺激的なものになってきた。

それが、日活ニューアクションの、一つの先駆けとなったのが昭和44(1968)年、舛田利雄監督、渡哲也主演の「無頼より大

永井豪+ゲバゲバ=映画版『ハレンチ学園』!

1970年。日本映画は、往時の活力を失い、低迷に喘いでいた。邦画界はブロックブッキングシステムによる二本立てレンガ積み興業を、辛うじて維持していはいたが、1960年代前半までのような、スターシステム中心のプログラムピクチャーの勢いはもはやなかった。石原裕次郎、小林旭で多いに気を吐いていた日活も、任侠路線やニューアクションで活路を見いだしてはいたが、1970年になると、若者中心の番組を模索。そのな

もっとみる