この夏の自由研究を一段深い学びに変える!〜PBLを自宅で実践する方法〜

PBLを夏休みの宿題でソッコー活用!

3日間の東京でのPBL研修が終わりました。

とても濃密で、PBLとはなにか、どうデザインするのか、様々なことを学び、考えさせられました。

今回は、この3日間の研修で得たPBLについての学びを、ざっくりとシェアしたいと思います。

とは言え、このマニアックな情報を知りたい! と思う人も限られていると思います。でもそれじゃ、もったいない。教員の方々はもちろんなのですが、親だって絶対に知っておいたほうがいい。

でも、知ったところでどうしようもない、と思うから自宅でこの夏の自由研究をミニPBL化させるための方法をご紹介します!

「PBLってなに?」

「わが子の教育についてちょっと興味ある」

「実は授業でPBLを取り入れてみたいと思っている(教師)」

「この夏の自由課題をもうちょっとおもしろくしたい!」

などの方にとって参考になればと思います!

HTHのPBL研修ってなんのこっちゃ??

英語の頭文字が並んだ言葉って苦手。なぜなら意味がわからないから(!)

なので、この両方がたった3分でわかる動画をご紹介します。

なにはともあれ、ぜひ動画を見てください。百聞は一見にしかずです。

■ HTH

High Tec High (ハイ・テック・ハイ)の略で、アメリカの学校のこと。幼稚園から高校まで13校と教育大学院があります。

この学校ではPBL(Project-Based Learning)課題解決型授業と呼ばれる授業を行う特別認可学校。

”Most Likely to Succeed”という映画の舞台にもなっています。

もう少し詳しくHTHについて知りたい方は下記の記事をどうぞ。

■ PBL:Project-Based Learning

日本では課題解決型授業などと呼ばれています。

プロジェクトを核とした深い学びを引き出す教育手法。

※動画より

たとえば、「わたしたちは見えない力を利用している」ということから「見えない力」について探っていくプロジェクトではゴム、空気鉄砲、水鉄砲、磁石などを使いながら身の回りにある「見えない力」について探っていきます。

そして、発見した見えない力を使って「役に立つプロダクトをつくる」ということを行います。

理科の実験的要素、算数の要素、おもちゃ(プロダクト)作成のための工作技術、そして所々で行われる見えない力に関するミニプレゼンなどを通じて、教科を横断しながら学びを深めていきます。

(PBLでは)実社会の課題を解決するための科学的な考え方と解決方法を学んでいきます。

テストに強いだけの人材を育てるのではなく、実社会で本当に活躍できる人材を育てているのです。

※動画より

今回の3日間の研修では、このPBLをどうデザインしていくのかについてメインで学んできました。

ちなみに、参加した研修の詳細はこちら。

前置きがずいぶん長くなりましたが、ここからはこの3日間の研修で学んだことを咀嚼しつつシェアしていきたいと思います。

PBLの軸。「本質的な問」「何を学ぶか」

「PBLをやろう!」と思ったところで、何からはじめて、どうカリキュラムをつくったらいいのか迷います。

PBLは基本的にはひとコマで終わるような短いものではなく(ないわけではありませんが)1学期中、とか半年とかの長期間かけて探求していくカリキュラム。

そのカリキュラムデザインで軸になるのが「本質的な問」と「何を学ぶか」。

■「本質的な問」

ググって答えが出るような問ではなくて、考えて深めて、それでもなかなか答えにたどり着けないような類の問。

たとえば、

「自然はいかにして人間の創造性を育むのか?」

「どのようにしたら、コミュニティのより強い関係性とエンゲージメントを育むことができるのか」

「どのようにしたら、わたしたちの自然にアクセスするための能力を高めるためのプロダクトをデザインできるのか」

など。

ほかにも

「入水できる水かどうか、人はどのように知ることができるのか?」

「私達の生活の中で、蟻はどのような役割を果たしているのか?」

などなど。

プロジェクトに対して、その本質は何かを問い、そこから子どもたちが何を学ぶのかを考える軸となってきます。

■「何を学ぶのか」

PBLは、勉強をするための手段に過ぎません。

基礎科目の学習と、プロジェクト型のどちらかが優れているわけではなく、PBLは基礎的な知識を教えるための手段です。

※動画より

つまり、「おもしろいテーマで授業ができた!」では意味がないのです。

観察・省察・記録・展示で構成されています。

※動画より

このプロジェクトを通じて、調べること、書くこと、読むこと、表現すること、何かを作ること、算数、社会、理科、国語、英語、様々な教科を実践的に学ぶことができるようにしなくてはなりません。

そこで、あらかじめ教師はこのプロジェクトで子どもたちが何を学ぶのか、について考えてデザインをするのです。

アウトプットはオーディエンスが広がるほど制作モチベーションが上がる

最も重要なのは公に向けて展示すること

PBLはそのプロジェクトについて調べて終わり、ではありません。どのような形で発表するのかも重要な要素。

発表はプレゼンテーションだけに限らず、BOOKを制作して実際に販売したり、お祭りとして参加をしたり、イベントを自分たちで開いたり、多様な形があります。

そして、この発表のオーディエンスと子どもたちのモチベーションには関係があるんだよ、ということも言っていました。

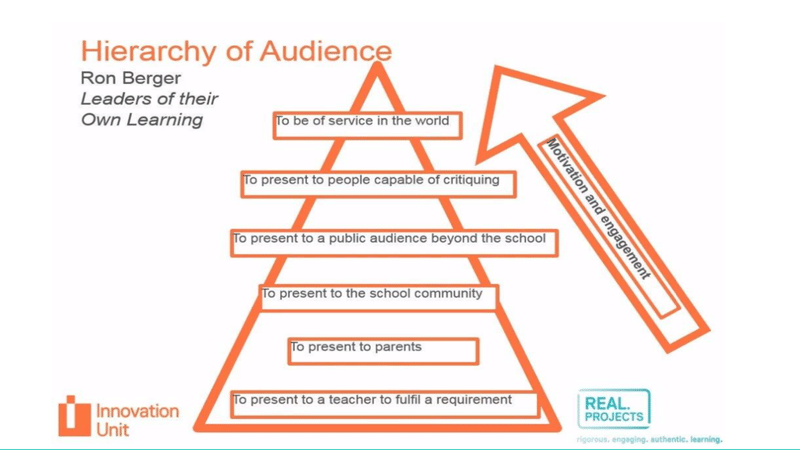

■ オーディエンスヒエラルキー

教育者であるロン・バーガーのオーディエンスヒエラルキーが紹介されました。

子どもたちに作品を作らせるときには、どこを目指したいのかを考えるのです。

人の役に立つを目指す

↑

批評できる人(外のプロ)に向けて

↑

学校の枠を超えたコミュニティ

↑

他の生徒のために

↑

親に見せられるレベル

↑

教師のための提出物

と。

つまり一番下にある、「先生に言われたから出す」という制作物がいかにモチベーションが上がらないか、ということです。

これは、自分自身の体験値としても大いに納得感があるところ。見てもらう人の範囲が広がるほどに、緊張感も増すし、「やってやるぜ!」という気持ちも高まります。

これを最初に生徒に伝えておくことが大切。

このプロジェクトは最終的には誰に向けて発信するものになるのか。どこに向けて発表することを目指すのか。

先生しか見ない、となれば子どもたちも「こなす」だけで終わってしまうような制作物も、ヒエラルキーの上位を目指すほどに「見やすさ、わかりやすさ、伝えやすさ」にこだわるようになるのです。

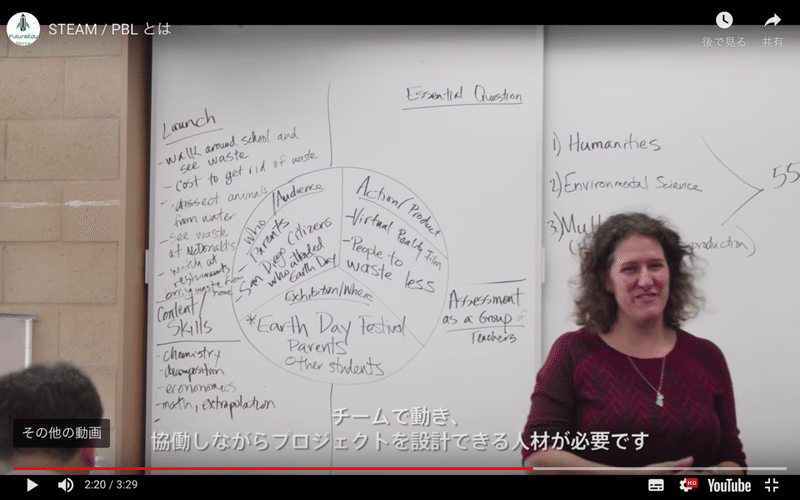

プロジェクトをデザインするためのフレーム

研修では実際に3日間かけてPBLをデザインしました。

デザインにあたって検討するガイドとなるツールも色々とあります。その中でももっとも核となる「このPBLを実行する上で何が重要なのか」をまとめるフレーム。

上記で紹介した、「本質的な問」「学びの目的(何を学ぶのか)」に加えて「プロジェクトのアイディア」の3つが中心にきます。

最初はとにかく、この3つをグルグルとまわしながら、プロジェクトの方向性を考えます。

そして、その円のまわりにある4つの要素。「ローンチ」「役割」「マテリアル」「顧客と発表」。

これについて簡単に説明していきます。

■「ローンチ」

ローンチとはこのプロジェクトの導入になります。導入が子どもたちの好奇心を刺激し、楽しいものでなければ気持ちが高まっていきません。

なので、どんなローンチを用意するかは、プロジェクトのスムーズなスタートにおいてとても重要です。

たとえば「遊び」を盛り込んだり、「ゲーム」「映画」など、面白く興味を引きそうなところを導入に持ってくるのもひとつの手段となります。

■「役割」

このプロジェクトを推進する上で、どんな役割が必要か? を考えておきます。

専門家を招いたり、どこかにフィールドワークに出かけたり、そういったことも必要になってくるかもしれません。

■「マテリアル(材料)」

このプロジェクトを行うのに必要な材料はなにか? PC? パワポ? 模造紙? 実験用の道具? 実際の準備物を固めておきます。

■「顧客と発表」

これも上記で説明した、どのような形で発表するのか、誰に向けて発表するのか、です。

なぜこの欄が重要なのかは、上記説明した通りですがこの表に入れておくことで、教師自身もいつでも振り返ることができます。

このPBLの図は、教師が自分たちだけで見るのではなく、貼り出して子どもたちと共有するのもいいとのこと。

自宅でPBLを実践するには

ここまで、PBLについて学んだことを書いてきましたが「そういう取り組みをしている学校があるんだね。ふーん」で終わらせるのはもったいない。

ここまで読んできたということは、PBLに何かしらの魅力を感じられたのだと思うのです(そうでなきゃ、もっと前に離脱していると思うから)。

だったら、自宅で簡易バージョンのPBLだってできるんじゃないかと思うのです。

PBLのデザインはここで紹介しただけではなく、もっと細かい部分まで考えるフレームがあります。でも、ここまでで紹介してきたものが一番の核になる部分。

自宅でお子さんとミニプロジェクトをこの夏休みなどにやってみるのなら、ここまでの情報で充分できます。

そのためのポイントをおさらいします。

■ 「本質的な問」はなにか?

■ 「子どもに学ばせたいこと」はなにか?

■ どこ(誰)に向かって発表するのか?

この3つを中心に、PBLデザインのフレームにアイディアを落とし込んでいきます。

とは言え、なにをするのか? は考え始めると難しい。

なので、身近な自由課題のテーマなどをそのままPBLのフレームに落とし込んでもいいと思います。

たとえば、「ケーキ作り」だってミニPBLになります。

■ 「本質的な問」例え

【人が喜んでくれるケーキとはどのようなケーキなんだろう?】

人はどんなケーキだったら喜んでくれるんでしょうか?

おいしいと喜ぶ? 見た目がゴージャスだと喜ぶ? それとも誰か大切な人が作ってくれたり、プレゼントしてくれたら喜ぶ?? 喜びの要素はたくさんあるはず。

そんなことを子どもと一緒に探りながら、ケーキ作りをしたらどんなケーキができるだろう??

【「おいしい」と「おいしくない」の差ってなんだろう?】

「おいしいケーキ」ってどんなケーキ? 甘ければいい? 好きな素材をもりもりに盛り込んだらおいしくなる? もしかして見た目だっておいしさに関係ある? 香りは? 状況は? 美味しく食べるためのシチュエーションもある??

尽きることのないおいしさの探求。子どもと一緒に究極の「おいしい」を探してみても面白いかも。

■ 「何を学ぶのか」例え

計量、単位などについての知識。ml、g、ccなど色んな単位が出てくる。

お菓子作りを通して、そうした単位の感覚をつかむことができる。

表現、共感といったアートの要素。

おいしい、や共感、を追求していくことでどのようなケーキに仕上げようか、こだわりを持って考えるはず。

ヒアリング、インタビューのスキル。

PBLである以上、いきなりケーキをつくってオシマイ、では面白くない。

喜ばせたい相手へのヒアリング、どんなケーキがうれしいかを色んな人にインタビューしてみるなど、コミュニケーションについても学べる機会になる。

他にも、材料をそろえたり買い出ししたりするなら、お金や予算管理について学べる。

実際に、ケーキをつくることからケーキ作りやお菓子作りのスキルだって身につく。

考えれば、たかがケーキ作りでもまだまだたくさんの学びを得ることができるでしょう。

■ どこ(誰)に向かって発表するのか

これが、実は一番大切なポイント。他のふたつはどうしてもわからない、出ない、と思ってもここだけは目標を定めたほうがいい。

できれば、上記のオーディエンスヒエラルキーを振り返りながら発表場所を決めましょう。

宿題のための宿題、は全然ダメ。まったく面白くないし、モチベーションも高まらない。

たとえば、ケーキ作りだったら。

・夏休みにしか会わない、実家のじいじ、ばあばに最高のケーキをプレゼント。

・お誕生日のお友達を招いて、バースデーパーティ

・最高のケーキレシピ考案動画を作成して、You Tubeにアップ

・レシピブックの制作、夏祭りなどで配布

・地元のコミュニティカフェなどで、ひと夏限定のオリジナルケーキ開発

など、家族で食べる以外にも色々と発表の方法は考えられるはず。

PBLを身近なものに

たとえばケーキ作りでミニPBLを考えてみましたが、昆虫採集だって、家族旅行だって、なにかの実験だって、なんだっていい。

ここまでで紹介したフレームを活用するだけで、自宅での学びがずいぶんと彩り豊かで深い学びになることでしょう。

実際、HTHではひとつのPBLをデザインするのに9ヶ月ほどの時間をかけるそうです。ぼくたちも学校をつくってPBLをデザインするときには、やはりかなりの時間と労力を振り絞って生み出すと思います。

だからといって、このPBLを学校や専門の先生だけができるスペシャルな学びにしてしまうのはもったいない。

自宅で子どもと一緒に学ぶときにも、すこし意識してみるだけで取り入れることができるのではないでしょうか。

***

今日も、見に来てくれてありがとうございました。

本当は初日から3日間、この研修での学びについてまとめたいと思っていたのですが脳みそがゆらぎすぎて、何をどうまとめたらいいか考えられず。

全て終わって一段落した今日、できる範囲で自分自身への振り返りを兼ねてまとめてみました。

6月からはじまった、ぼくの学びの旅はいったん一区切りです。

ラーンネット・グローバルスクールでのインターンを経て、今回のPBL研修。

学校づくりプロジェクトとしては、4月からの妻のTCSインターンが学びのスタートなので、4ヶ月間。

みっちり、ぎっちりと探求の世界に浸ってきました。

ようやく、子どもたちとともに学ぶ者としての第一歩を歩み始めることができたと思います。

そしてその一歩は、間違いなく目指すべき方向へと踏み出すことができている。

この踏み出した一歩の先に、目指す山がある。そこに多大な困難があることは想像しつつも、この先に進めばいいんだという確信を得ることができました。

ぜひ、明日もまた見に来てください。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました! スキ・フォロー・シェアなどしてもらえたらとっても嬉しいです。 ぜひまた見に来てください!!