食に関する謎の趣味誌『猟味』

1.はじめに

今回の投稿では、少し前に購入した『猟味』という謄写版刷の雑誌を紹介していきたい。この雑誌は日本の古本屋を調べていた際に揃いで出品されているのをたまたま発見して興味を持って購入した。調べてみたが、図書館や研究機関には所蔵がないようである。日本の古本屋の商品紹介によれば、『猟味』は食に関する趣味誌であり、医者であった片桐理一郎によって発行されていたという。少し調べてみたが、この雑誌はあまり知られていない雑誌であるようなので簡単に紹介していきたい。

2.書誌情報について

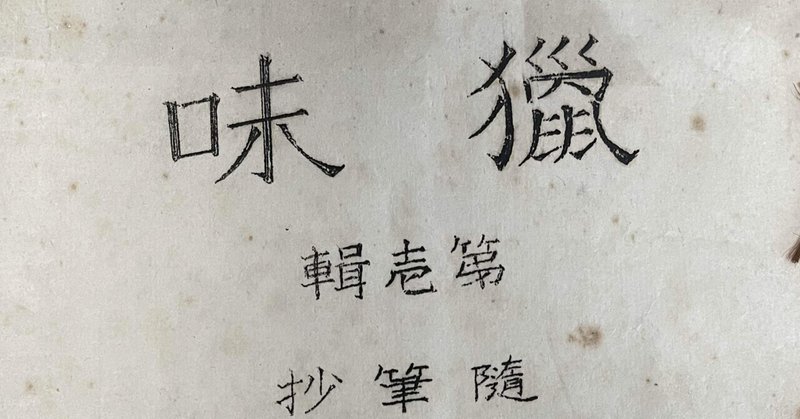

まずは第一輯の書誌情報を以下に紹介していきたい。書影もいくつか写真を載せておきたい。

書名:猟味 第壱輯 随筆抄

大きさ:約24.4cm×約16.7cm、和装本、謄写版印刷

印刷:昭和5年6月5日?

発行:昭和5年6月初旬?

編集発行:片桐理一郎(圭虫の舎主人)

印刷:片桐理一郎?

頁数:34頁

はしがき 圭虫の舎主人

梅酒

梅酒 黒川道祐(遠碧軒記)

柿ひたし 黒川道祐(遠碧軒記)

梅酒方 黒川道祐

酒と五蔵 田仲宜(東牖子)

酒滴池 大朏東翠(斎諧俗談)

白酒諸白単白 松井輝星(它山石)

酒を霞といふ 喜多村信節(筠庭雑録)

酒のかん 北山久備(勇魚鳥)

奈良酒、杜子、杉の葉 百井塘甫(笈埃随筆)

正俗食味習俗

本式饅頭 多田義俊(南嶺遺稿)

食物の異名 北山久備(勇魚鳥)

初鰹 岩瀨京山(蜘蛛の糸巻)

飯後に湯 石上宜続(卯花園漫録)

酒の九献 石上宜続(卯花園漫録)

くこんといふこと 石上宜続(卯花園漫録)

郁子考

魚貝雑説

草蘆漫筆より

紅蝦を海老と書く事 松井輝星(它山石)

源五郎鮒 梅の舎(梅乃塵)

ゑらぶ鰻 山崎美成(世事百談)

食物風土記

吉野の国栖 武田信英(草蘆漫筆)

あらめ 田仲宜(東牖子)

朝粥 西田直養(筱舎漫筆)

田楽附やきだん子 喜多村信節(筠庭雑録)

江戸の名物でんがく 太田南畝(金曽木)

よもやま

うつぼ 鈴木忠侯(一挙博覧)

膳 鈴木忠侯(一挙博覧)

煙毒を消す物 清中亭叔親(まさまし草)

味噌汁 橘南谿(北窓鎮談)

エピソード これこれ木喰漢

ものうり風俗

梅干売 森島中良(反古籠)

飴うりの笛 太田南畝(半日閑話)

菓子・餅類其他甘いもの考

隅田川さくら餅 屋代弘賢(兎園小説)

桂飴 黒川道祐(遠碧輯記)

菓子の変格 岩瀨京山(蜘蛛の糸巻)

千歳飴 喜多村信節(筠庭雑録)

塩瀨饅頭 菊岡治涼(本朝世事談綺)

すし考

すしあはび 黒川道祐(遠碧軒記)

俳諧に於ける鮓「新撰俳諧辞典」抜粋

川柳に見えたる江戸の鮓「川柳江戸名物」抜粋

毛抜鮓、笹巻鮓

松本鮓

鶚酢

鮓の句

子規の句より

編輯後記

上記で紹介した最後の写真のように奥付はないので、発行や印刷は推測して記載した。第1輯は食に関する随筆の抄録を集めた号である。食に関する民俗、歴史、調理方法など随筆の内容は様々である。この号の「はしがき」では雑誌を発行するようになった動機が以下のように述べられている。

もう五六年も、食味を探り、従って食味に関する文献を、そこはかとなく漁って来ました。ところが、御存知の如く、朝から晩迄ウヰスキーびたりのこと故、悪い頭が一そう悪くなり、読んだ尻からスボスボとぬけて行きます。そんな次第ですから、あさったものを書いて置いたらと思ひ出してやりだしたことも屡々でありますが、性来意思が有るやら無いやら分らぬやうな、うつり気な方ゆえ、つい、いつの間にかやめになります。それで思ひついたのが、今度の此の小冊誌です。皆さんに読んで戴くと思ひますと、づぼらも出来ず続くかと思ひますが、それもまあ先になつてみませんとなんとも分りません。が、兎に角やつてみませう。ハイサヨウナラ‥‥

片桐理一郎が『猟味』を発行した動機は、記録とそのモチベーション維持であったという。これは私がnoteでやっているようなSNSやブログの発信とその動機に近いだろう。

3.『猟味』を発行した片桐理一郎は何者か?

ところで、『猟味』を発行していた片桐理一郎は何者だろうか。国会図書館デジコレで調べてみると、片桐について以下のような情報が確認できた。『大衆人事録 第12版』(帝国秘密探偵社、1937年)から引用してみたい。

片桐理一郎 産婦科医 堺市新在家四ノ一 電二〇七

【閲歴】本府寛龍二男明治二十五年四月二十八日現地に生る。大正七年九大医学部卒業囘生病院勤務を経て同十一年現地に開業す。宗教真宗。(後略)

上記の片桐が『猟味』を発行していた人物と同一人物であるかという問題があるが、私の入手した『猟味』の他の号に片桐が送付した書簡が挟まっており、片桐の住所は「堺市新在家町大道四」となっているので、『大衆人事録』の住所表記とほぼ同じである。そのため、同一人物として問題ないであろう。

片桐は医者で自分の病院を開業していたようである。安中荘太郎編『大阪府実業参考録』(実業公益社、大正13年)に片桐の経営した「産婦人科片桐産婦人科医院」の広告が出ている。片桐は医者と勤務しながら『猟味』を発行していた。片桐が『猟味』を発行していたことはめずらしかったようで、『医文学』第8巻第11号(医文学社、1932年)の「編輯落葉籠」では以下のように紹介されている。

泉州堺の住人で片桐理一郎主と云える変り物の同業医師がある「猟味」と題する趣味の頁を見ても巻を掩ふに遑あらざらしむる記事で充たされている。今度の号は諸国の物産号とも云ったもので、山海の珍味が満紙に横溢している。挿入の絵画が悉く特種で其編輯に骨の打れていることは想像に餘りある。よくも忙しい中であれ丈のことをする暇があると思う位だ。第七号の春過秋到欄に落葉子の消息を書かれいたが、中に左の記事があった。

南海日日新聞記載「猟味」 清波

謄写版撮りの冊子猟味恵贈を受く、無名其主を知らず、趣味家の道楽ならんか、装幀雅にして材料豊富なり、書中長尾折三君の通信あり、君讃岐高松の人、医を業とし、文に長じ趣味廣し、高松城を玉藻城と云う。因て藻城と号す、余三十年前官に此地に在り、君の診断を受け、又君の詩文を愛読す、今君の文を読み懐旧の情に堪えず、君及び余の親友亡友友部君を思う。

『猟味』記者はこれに附記して、藻城翁、世の中の狭いことを思われるであろう。(後者)(筆者により現代仮名遣いにあらためた。)

上記の文章で片桐は「変り物の同業医師」と紹介されている。大阪で医者をしながら雑誌を発行していたという片桐の立場で私が連想したのは、民俗学研究者・澤田四郎作である。澤田も医者として働きながら、『Phallus-Kultus』、『五倍子雑筆』などの雑誌を発行していた。また、郷土玩具蒐集家・梅谷紫翠も医者で趣味人であった。片桐は変わり者であったかもしれないが、片桐以外にも雑誌を発行したり、自分の趣味を謳歌していた趣味人が当時の大阪にはいた。

4.おわりに

以上で簡単ではあったが、食に関する趣味誌『猟味』を紹介した。この雑誌は昭和9年までに合計10号が発行され終刊となった。他の号も私の手元にあるので今後機会があれば紹介していきたいと考えている。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。