江戸川乱歩の弟・平井蒼太が発行していた雑誌『雑学』

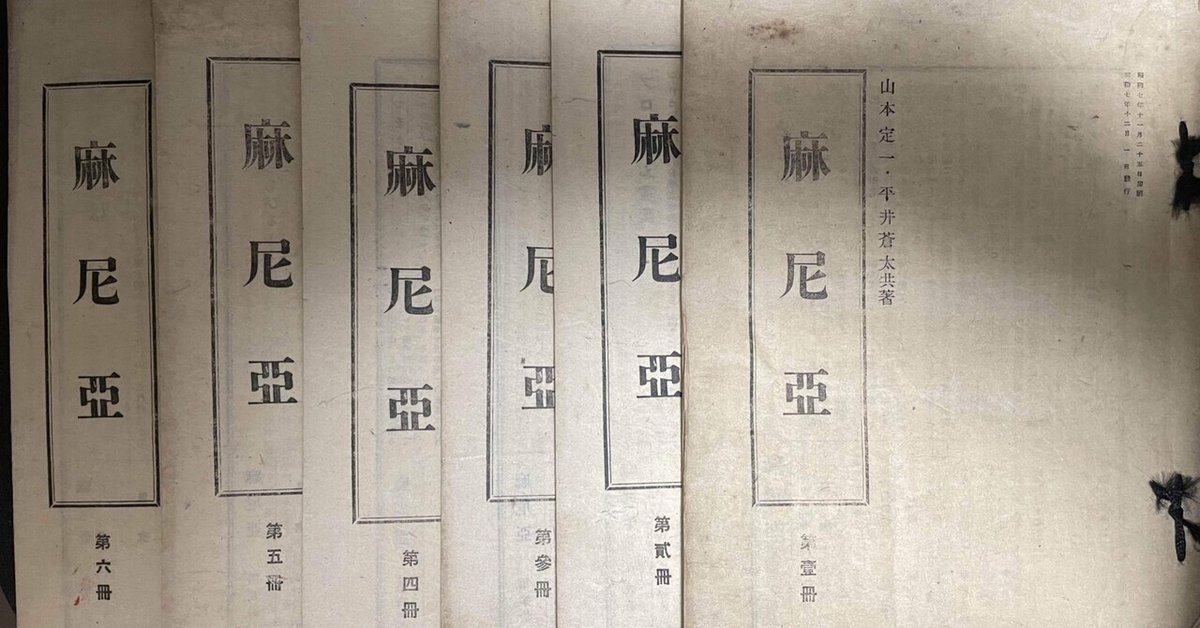

以下の記事で江戸川乱歩の弟である平井蒼太(平井通)の発行した雑誌『麻尼亜』を紹介したが、その続きに『雑学』という雑誌がある。この雑誌は古本市場にも出て来ず見る機会がなかったが、先日名古屋市蓬左文庫で見ることができたので書誌情報を紹介していきたい。なお、蓬左文庫に所蔵されているのは第一冊である。

書名:雑学 第一冊

大きさ:約20.2cm×約14.9cm、和装本、活版印刷

印刷:昭和8年6月25日

発行:昭和8年7月1日

編集兼発行人:平井通 滋賀県甲賀郡寺庄村寺庄

印刷人:石曽根廣作 長野県松本市大名町

印刷所:石曽根印刷 住所は同上

発行所:平井蒼太 住所は編集兼発行人と同じ

頁数:12頁

明治大阪天満花街地の変遷 和田好陽

早言戯作に就いて 其一 黄表紙「小田原相談」の分解 綿谷摩耶火

和泉民間信仰 小谷方明

『むつのはな』抄解 綿谷摩耶火 石曽根民郎 蛭子省ニ

明治初期通俗医書展望 桃源堂主人(山本定一)

後記

寄贈図書

蓬左文庫所蔵の『雑学』は、名古屋市教育委員会編『尾崎久弥コレクション目録』第三集(名古屋市蓬左文庫、昭和55年)の「雑誌」に分類されているので、尾崎久弥旧蔵であったことがわかる。尾崎は江戸文学、愛知県の地域史を研究して、軟派関連の雑誌にも投稿していた。

『雑学』の表紙は石曽根民郎が発行していた『川柳しなの』418号(昭和53年)に掲載されている石曽根民郎「平井蒼太のこと(一)」で確認できるので、関心のある方は国会図書館デジコレ(個人配信)から閲覧して欲しい。

投稿を確認してみると、『麻尼亜』から引き続き桃源堂主人が投稿している。石曽根印刷が『麻尼亜』、『雑学』の印刷を引き受けるきっかけとなった石曽根、多くの民俗学雑誌に投稿していた小谷方明が新たに投稿している。小谷が投稿しているのは個人的に意外であった。

投稿されている文章のテーマには統一性がないが、それが狙ったものであることが「後記」からわかる。以下に一部を引用してみたい。

雑学とは、あらゆる科学の部門個々の総称であると同時に、あらゆる科学の個々部門に抱擁されることなしに、それら広範なる学術の各部面と接触して、縦横に◼︎◼︎、疾走を試みつつ、自由な活動を為し得る所の、学の一ぽじしょんを占むるものである。

雑学なる言葉に含まれる意義は、決して、雑多なる智識、或いは雑多なる常識のような、極めて通俗的な内容に限定されるものでなく、より深くより遥るかなる、学にまで昇華せしめたものでなければならない。

(中略)

雑学的諸研究のための『雑学』は、僕らのみの機関に終らせたくはない。尠くも『雑学会』結成へまでの、一つの道程としての重大なる意味を持たなければならぬ。

※筆者により現代仮名遣いにあらためた。

※◼︎は読み取りができなかった部分。

研究領域に含まれない雑多なものや知識(雑学)を真面目に研究し、それを広げていくために平井は『雑学』を発行した。『雑学』は、私が『深夜の調べ』第1号に投稿した加賀紫水の『土の香』の「解題」で紹介した土俗趣味や蒐集趣味、大尾侑子さん『地下出版のメディア史―エロ・グロ、珍書屋、教養主義』(慶應義塾大学出版会、2022年)で論じられている梅原北明を中心とした軟派出版界の「趣味的研究」と同じく態度としての「研究」を共有していたといえるだろう。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。