関東モノレールの旅② 後半(やっと湘南モノレールです!)

夏だ!海だ!!

みなさんは、海は好きですか? 陽キャならみんなと海に行きはしゃぐのも良い思い出ですが、陰キャの僕も、埼玉の内陸住みなので海を見るとテンションアガりますし心がなぜか落ち着きますね。

(もと長崎で眼下に海を見て育ったのもありますが)

関東で海というとやはり湘南。みなさんも一度は湘南の海に行ったことあるのでは。

今回は、湘南の海をみなさんにお届けしようと思いますが、みなさんが意外と知らない「湘南キラーコンテンツ」があります!

みなさまに今回、それをお届けしますが、まずは湘南の海をご案内します!

湘南の海、特に江ノ島へのアクセス方法は3つあります。

超早だと、小田急線は藤沢方面から小田急江ノ島線に乗り継いでいく方法。または東海道線で大船からか横浜からかで横須賀線で鎌倉を目指し、江ノ電で来る方法。このルートはオーシャンビュー(海)や鎌倉の町を楽しめるルートです。(江ノ電記事はこちら↓)

江ノ電、良いですね!鎌倉の風情も良いですし、歴史を感じることも。

稲村ケ崎の景色に歴史。

新田義貞が鎌倉を焦土にし、滅亡した北条氏郎党たちの叫びごeee…

もとい(鎌倉の血に塗られた歴史は上記記事にて)、いろんな作品の聖地でもある鎌倉。僕は漫画アニメファンですので、スラムダンクの鎌倉高校前というかスラダンは読んだことなく、吉田秋生先生の「海街diary」、いやそれより、僕が子どものころからのファンであるサザンオールスターズの歌が聞こえてきそう。

LoveAffair~秘密のデート、鎌倉物語、湘南September、君こそスターだ、愛の言霊、勝手にシンドバット、希望の轍、などなど…

で、もう1つのルート。これが今回オススメである「大船から湘南モノレールでいらっしゃい!」です。

湘南モノレール。現地の人の足でもあり、大船~江ノ島最短ルート。

たったの15分ですが、あたかもジェットコースターの如く、鎌倉の山々に特攻していきます。

今回は、江ノ島から湘南モノレールを通し、そこから見える鎌倉や藤沢の景色や歴史的背景を紹介し、あわよくば湘南モノレールへの期待値を上げていければ良いな、と思っています。

さあまずは、江ノ島へいらっしゃいませ!

行楽地、江ノ島へ

とか言っておきながら、小田急線で片瀬江ノ島駅に到着しました。

(ホントは湘南モノレールは5度くらい乗りましたのですが、今回は江ノ島~大船に旅に出る形でイメージしてください。)

片瀬江ノ島駅は、竜宮城のようなデザインで、しかもクラゲがいる駅で有名です。

海中にたゆたい、たなびく光の生物。

江ノ島は周囲4Kmで標高60mの陸繋島で、砂州にて本土と繋がる島。

干潮で潮が引くと砂で繋がる「トンボロ」現象にて歩いて渡ることもできるが、現在は橋がかかっています。

まずはその橋を渡り、海産物などに舌鼓が打てるお店たち(名物のシラス丼、たこせんべい、サザエのつぼ焼きなど)を通過して、江ノ島弁財天と頂上の景色を楽しむのが基本ルートですが、裏側の洞窟なども楽しむことができますね。

橋を渡り、江ノ島の入口へ。お土産や飲食店だけでなく、水族館に温泉施設もあり、歴史のある旅館などもならんでます。

この子たちの食べっぷりを見ていかがでしょうか。

(ぼっちざろっく第9話江ノ島エスカーより)

江ノ島は、店が建ち並ぶ華やかな弁財天への参道もあれば、裏の岩屋など岩礁と絶壁を楽しめるスポットもあり。

気候も藤沢市街地より1度高く潮風の影響もあり、多くの独特な植物や動物にあふれている自然環境も豊かな場所のようだ。

僕は自然科学より歴史に興味があるため、歴史を語ると、縄文時代から遺跡があり、さらに古代は役小角や空海や円仁、一遍などの僧が修行をしていた場所として記録が残されている。

源頼朝が弁財天を奉納、そして北条時政が一族繁栄のために籠るなど、江ノ島の風格から神聖な場所として度々権力者が参詣してきた。

弁財天を拝みながら、頂上を目指します。

徒歩で行くと、弁財天の様々な遺構、そして江ノ島名物の猫ちゃんたちに出会えるでしょう。

室町~戦国時代には、政権転覆をおそれ鎌倉から逃げ籠った鎌倉公方足利成氏と、それを追ってきた関東管領上杉の重臣・長尾景仲により江ノ島攻防戦が繰り広げられ戦地にもなったが、関東を支配した後北条氏や徳川家康にも保護され、参拝される。

特に弁財天は戦勝の神だけでなく、音曲・芸能の神でもあるため、多くの盲人音楽家や歌舞伎役者などが訪れる。

江戸時代にも参詣客にあふれ、特に大山信仰から丹沢大山への登山と参拝を楽しむ人々などが大山街道を分岐して江ノ島に観光に行っていた。

江ノ島にて歌舞伎などイベントもあり、ますます江ノ島は栄えたことでしょう。

さあ、頂上です!

けど、正直、カレー味にシラスの存在を感じることができません。

「君たち、要る!?」と微妙な会話をシラスとしてしまいます。

目的は、このシーキャンドル。

理由は3つ、「いつか関東展望台記事を書いてみたい」と、「鎌倉の地形をこの記事にて描きたい」。あと、「ここまで来たら、やはり高いところは登らないと」という気持ちです。

なんやかんやで、シーキャンドル頂上に上りました(高所恐怖症のためエレベータ内はひたすら目をつぶってましたが)。

まずは東側、鎌倉から江ノ島までの景色です。

そこから鎌倉を経て、海岸に人工的に出っ張っている腰越漁港。

なだらかな腰越海岸を経て、江ノ島までの橋につながります。

ちなみに、奥は何と横浜ベイブリッジ!

地球が丸いのがわかります。

西側、湘南海岸~鵠沼あたりです。

さらに西、鵠沼海岸から辻堂まで。奥は海老名、そして厚木方面。

さらにさらに西、左奥は茅ヶ崎方面。お山は、右手小さいのは相模原の相模湖の南、宮ケ瀬湖のある愛川町の仏果山。左手の大きいのが丹沢大山と大山信仰の地・阿夫利神社。

地形フェチですいません! 神奈川県西部の山と都市を眺め、ずっと西端に伊豆半島(静岡)の面影を眺めつつ。

ぜひ、江ノ島にお越しの際、陰キャは一人の世界を堪能しながら、陽キャは男性や女性の仲間たちとキャッキャしながら、自然と人が織りなすロマンと軽い肝試し的な非日常が楽しめる場所だと思います。

さて、この景色が湘南モノレールにどうつながるのか。

これです!

江ノ島大橋の先にある白いビル群の裏に、湘南モノレール駅「湘南江の島」があります。

江ノ島を境に、東の鎌倉方面は山地がそのまま海に沈みこむ形。

境川の西、藤沢や辻堂~茅ヶ崎あたりには広がる平野。

湘南モノレールは、この藤沢~辻堂~茅ヶ崎の海岸周辺の平野部(相模川低地)を横目に見ながら鎌倉の山々をぶち抜いて貫くルートになるのです。

しかも最高速度75Km、このスリリングを味わってほしいと思うのです。

相模原台地や相模川低地を左手側で見下ろしながら、山を突っ切って行きましょう!

湘南モノレール駅に向かいます。

鎌倉方面の東浜を通りながら、湘南の海。まだ4月なので海水浴はやりません。

湘南モノレールと鎌倉の歴史

鎌倉の歴史を描きながら、湘南モノレールの景色をお楽しみください。

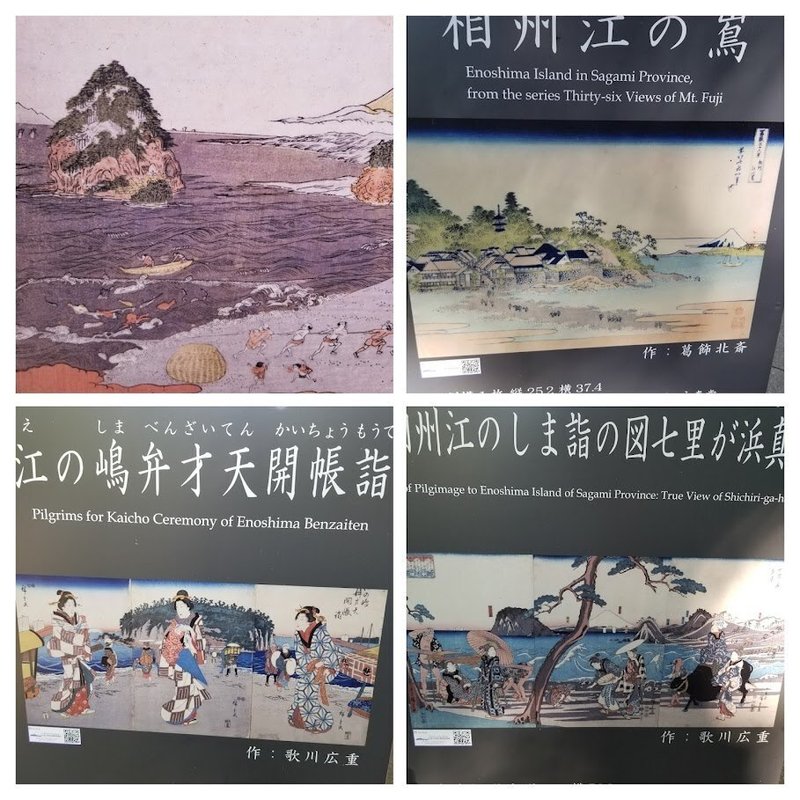

下は、明治時代の江ノ島の俯瞰図です。(鎌倉歴史文化交流館より)

歴史を描いていくために、ちょっと過去に思いを馳せてみてください。

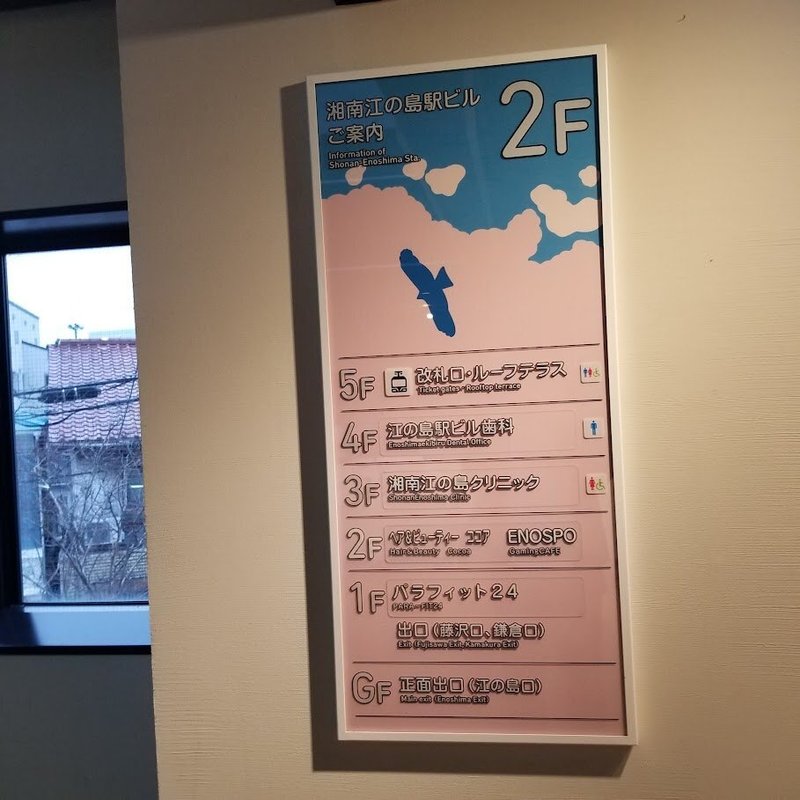

さて、湘南モノレール「湘南江の島」駅に向かいます。江ノ島からの商店街は人が多くて人の顔が映らないようにしたら道路ぐらいしか撮れませんでした。はい、駅に到着です~♪

左手上から時計回りに、江ノ島への商店街で真ん中に江ノ電の線路が見えますね。

右手上は鎌倉方面。

右手下は藤沢方面。

左手下は、実は江ノ電の藤沢駅から、湘南江の島駅のある片瀬山を眺めたもの。

では、出発です!

法華宗の日蓮上人が斬られそうになった、龍ノ口から登る片瀬山の上から通っていきます。なのでいきなり周囲は市街地を展望できます。

そして、山を切り開いてできた市街地を眼下にのぞむことができる。

ちょっとここで、龍ノ口から登ってみた様子も見ていきましょう。

左手下の龍ノ口から左手上の時計回りで見てください。

モノレールは大きく分けて、2つあります。

レール上からぶら下がる「懸垂式」と、レールの上を走る「跨座式」。

跨座式は、多摩モノレール(すでに記事にしています)に東京モノレール(近日アップ予定)。

懸垂式は湘南モノレールに、千葉都市モノレール(これから取材します)。

懸垂式のため、下が鉄板一枚という不安感が、高所恐怖症の僕を不安にさせると思いきや、なぜか安心して乗れました。

それにしても、駅からいきなりすごいスピードで加速し、見ての通りの高低差と曲がり道。まさに恐怖感のないジェットコースターです。

西鎌倉駅を通過すると、モノレール駅では類を見ない「トンネル」を通過します。

さて、ここでいったんワープしましょう。

鎌倉の地形を改めて、歴史と関連付けてみていきます。

さあ、鎌倉駅へ。どーん!

下は駅西口の市役所通りから佐助を経て大仏切通にぶつかる道路。

鎌倉駅から大仏切通へ向かい、大仏切通を北上して湘南モノレールを目指していきます。

読者のみなさまは突然モノレールから弾き出されて陸路徒歩でまた向かう形になりますが、モノレールを外から眺めてみませんか?

(どうせあっという間に終点に着きますし)

鎌倉は三方を山、一方を海(由比ガ浜)に囲まれた天然の要害。

この道もまた、山に囲まれた狭い小径です。北に源氏山に桔梗山(前回の佐助稲荷神社はこのふもと)、そして梶原山がせまっています。

この山に囲まれた鎌倉を都市として開発したのが、源頼朝以来の幕府。

頼朝前後の鎌倉の歴史は、前回血にまみれた鎌倉として描いていきました。

北条氏(鎌倉幕府執権のこと。戦国時代の北条氏は区別するために後北条氏と呼ぶ)らによる因縁と粛清と滅亡。

全開のメインであった新田義貞の鎌倉幕府滅亡以後も、「逃げ上手の若君」として有名な北条時行の中先代の乱、そして京都の室町幕府が関東支配を委ねるためにつくった鎌倉府。

ここも、鎌倉公方足利氏(基氏や成氏など)と、本来鎌倉公方を補佐すべく関東管領(上杉氏)の対立。永享の乱、享徳の乱…

戦国時代においても、後北条氏が里見氏と戦った「鶴岡八幡宮の戦い」など、武士の都として何度も戦乱に巻き込まれたのがこの鎌倉で。

鎌倉の防衛ラインが、いわゆる切通である「鎌倉七口」、特に湘南モノレールの東側にある極楽寺坂切通、大仏切通、化粧坂切通、亀ヶ谷切通、巨福呂切通。ここでも激戦が繰り広げられただろう。

さらにこの鎌倉西部の山々は、何度も焦土となった鎌倉の町を見下ろせる場所でもある。

西部に現在の湘南モノレールが作られた。

右上は三浦氏の墓、右下は鎌倉最後の執権北条高時の墓、左上は鎌倉歴史文化交流館の裏庭、左下は大江広元の墓。

大仏切通(下の画像の左手下)から、梶原山に登ります。

合戦相次ぐ鎌倉も、足利政知の子・茶々丸を滅ぼした伊勢盛時こと北条早雲が占領し、子の氏綱によって鶴岡八幡宮も再建されます。

のち、安房(千葉の房総半島の南端)の里見が鎌倉に侵入し鶴岡八幡宮の戦いが起きたり、長尾景虎(上杉謙信)が後北条氏の拠点である小田原を包囲したときに鶴岡八幡宮により関東管領上杉氏を継承したりするも、後北条氏は北部の大船に北関東と鎌倉の中間地点として玉縄城をつくり防戦します。

しかし、後北条氏が豊臣秀吉により滅ぼされ、のち徳川の治世になると、鎌倉は幕府によって占領され、鎌倉幕府以来の建長寺や円覚寺など寺社が多く集中し、さらに海があり江ノ島もあり行楽地でもあり、三浦半島(横須賀や逗子や葉山)に東海道(戸塚~藤沢~平塚)や大山街道に結ばれる鎌倉は、観光地として大いに賑わう。

多くの文学者や学者が保養地として好み、明治22年(帝国憲法が成立)には横須賀線、明治35年(日露戦争に備え日英同盟が成立)には江ノ電が開通した。

東京に近いこともあり、鎌倉には人口が増えていく。その周辺である山々を切り開いて新興住宅街をつくっていくも、都心部を結ぶ東海道線や横須賀線のある大船と、これら住宅街を結ぶ交通手段はバスくらいしかなかった。

そのため、1965年。湘南モノレールの開発が認可されていく!

住民の足・湘南モノレールに、私たちも乗ってみよう!

茅ヶ崎市博物館より。

相模川周辺に平野と低地が広がる茅ヶ崎も南は、加山雄三さんやサザンオールスターズの桑田佳祐さんの出身で有名な海。

茅ヶ崎も鎌倉と同じく南は海で北部は相模原台地で、小高い山。

昔の食事も、おそらく鎌倉と同じように、北の山間部は農作物中心、海沿いは魚中心の料理だったと思われます。

西鎌倉からトンネルを抜けると、長い山間部を切り通した閑静な住宅街が広がる湘南深沢に湘南町屋の両駅。

富士見町に入るともう大船の目の前の市街地です。

大船へ、到着!

鎌倉市の最北部で、柏尾川(下流で境川と合流し江ノ島へ)あたりが湿地であり船が入っていたことで大船という名前だとか。

柏尾川東の小坂村と西の玉縄村が合併し大船町となり1888年に東海道線の大船駅ができると、ここを田園都市として開発する予定だったが中止。

昭和になると蒲田(東京都大田区)の松竹撮影所が移り数々の名作ができたほか、三菱電機や資生堂、芝浦メカトロニクスなどの工場でも町が発展。

特に東京や横浜へのベッドタウンとして丘陵地開発が進み、つまり駅前は大きく発展した町だ。

(夜のため不気味にライトアップされています)

駅から20分西に歩いたところに、玉縄城の跡がありました。

これから、沿線はより大きく変わっていくのでしょうか?

玉縄城の歴史も非常にロマンティックですが、大船の周辺の開発ぶりもロマンティックですね。ただの村を、切り開いて、あげくモノレールをつくるなんて。

モノレールは地上から柱を設置して通すだけですから、土地の買収も効率よかったのでしょう。

住民の移動手段として作られた湘南モノレール。しかし、実は最高時速75Kmというスピードで、山の中を突撃し、紆余曲折に乱高下。しかし、その合間に片道15分の短時間ですが美しい景色も見せてくれ、あっという間に大都市大船と観光名所の江ノ島です。

以上、5回ぐらい湘南モノレールに乗ってきましたが、暗かったり明るかったり統一感がなくて申し訳ありません。

ちなみに、玉縄歴史館に行ったときは、大船からバスで藤沢へ行き、時宗の一遍上人の本拠地の遊行寺、東海道藤沢宿のふじさわ宿交流館も行ってきましたが、藤沢もなかなか良いところ。

大船も山に囲まれた地域ですね。

藤沢を満喫し、江ノ電で江ノ島駅に行って、湘南モノレールにて大船へ戻りました。なんだか藤沢の記憶が多く、江ノ島に行った気がしない一瞬だったように思えます。

あらためて、江ノ島にどう行きますか?

鎌倉から江ノ電?

小田急で片瀬江ノ島?

さらに江ノ島もいいですが、茅ヶ崎や平塚、海老名や相模原。神奈川の名所にもどんどん手を伸ばしていくことができます。

関東をさまざまな面で描いていきたい僕として、もっと神奈川も描いていこうと思います。

みなさまも良かったら、たった15分、山を越え谷を越え鎌倉や藤沢の町へやってくるとき、ジェットコースターの如く駆け巡る湘南モノレールの旅も楽しんでみてはいかがでしょうか。

次回は、東京モノレール。浜松町から羽田空港までです。

湘南モノレールに初めて乗った3月22日から、この記事をつくるまで約2か月、ダラダラ過ごしていたようで、実は東京モノレールとその周辺もたくさん周り撮影済みです!

近日公開!できたらいいなぁ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?