「ブロックチェーン」がアートを変える

column vol.253

フランス・パリのルーブル美術館が、所蔵する全作品の画像やデータなどを無料で公開するウェブサイトを設けました。

〈HUFFPOST / 2021年3月28日〉

長引くコロナ禍で美術館に行けなくなったことなどが影響し、海外の著名な美術館では、オンラインで作品を楽しめるようにする取り組みが広がっています。

アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館では、37万5000点に及ぶ所蔵品のアーカイブをオンラインで無料公開。オランダのアムステルダム国立美術館でも同様の取り組みを行なっています。

アートがもっと日常に。

逆に、より身近だった日常が今、アートに変わろうとしています。

『週刊少年ジャンプ』がアートに!?

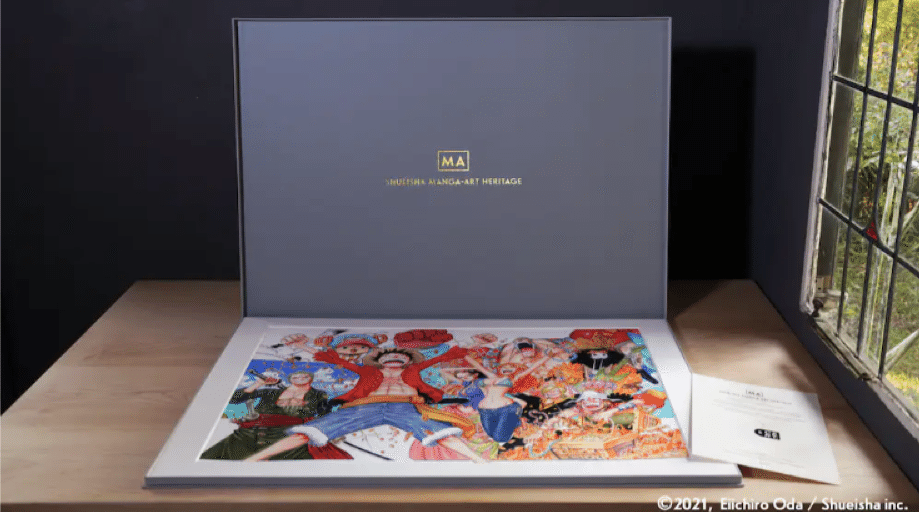

『週刊少年ジャンプ』の集英社が、マンガ原画をアート作品のようにエディション化して販売する新事業「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」をスタートさせました。

マンガ原画を数量限定のエディション作品にすることで、マンガに美術品としての価値を与えることを目指します。

〈美術手帖 / 2021年3月7日〉

また、エディションごとにブロックチェーン証明書を発行し、その来歴を永続的に記録することも特徴的です。

アートは作品そのものが鑑賞されますが、マンガ原画は印刷が目的なので中間制作物に位置します。

そこで、最良の印刷技術とマテリアルで、クオリティの高い「マンガアート」作品を制作。数を絞って生産し希少価値を高めることでアートの一端として確立したいというわけです。

〈「マンガアート」の「Real Color Collection」A1サイズ見本〉

〈「Real Color Collection」より、坂本眞一『イノサン』の「マンガアート」 (c)Shin-ichi Sakamoto/Shueisha inc.〉

集英社は Comics Digital Archives(CDA)を立ち上げ、2008 年よりカラー原画の高精度デジタルスキャン&撮影を行なってきました。

このデジタルアーカイブを活かし、耐光性のあるインクを用い、保存性の高いコットン 100% の用紙にプリントを行います。

また、現在では希少になった大型の「活版平台印刷機」を用いたシリーズも展開。作品の品質を担保するため、各プリント作品のエディションは5~20 枚に限定します。

それをブロックチェーンの技術を使い、来歴を記録することで真正性を保証し、国境を越えて世界に広がっても、その希少性を担保するというわけです。

一般社団法人アート東京の「日本のアート産業に関する市場調査2019」によると、日本の2019年度の美術品市場が2580億円。

これを参考に試算すると、「マンガアート」市場はこれから5年で100億円規模くらいになるポテンシャルを持っています。

日本のマンガは世界に誇るクオリティ。新たな日常アートが芽吹きそうな予感です。

市場を席巻する「NFTアート」

デジタルアーティストのマイク・ウィンケルマン、通称Beeple(ビープル)に注目が集まっています。

〈Speedy / 2021年3月20日〉

Beepleの作品はクリプトアート(NFTアート)と呼ばれているのですが、ブロックチェーンの技術を使って、固有の価値を持たせています。

クリプトアートに、所有者情報などを記録したNFT(Non-fungible token = 代替不可能な貨幣)というものを紐付けることで、アナログ作品と同様に「一点もの」としての価値を持たせています。

しかも、今後この作品が誰に転売されても全て履歴はデジタルで残り、書き換えられることはできません。

Beepleのデジタルアート作品「Everydays. The First 5000 Days」(エブリデイ:最初の5000日)が約75億円という高価格でクリスティーズのオークションで落札。

これはクリスティーズ1766年の創設以来、歴代3番目の高値です。

ブロックチェーンという最新技術が、今まで大衆的(量産的)だった表現物に希少性を与え、アートとして昇華していくことに面白みを感じます。

コロナ禍によって加速するアート市場の変革は、今後どのような展開を見せるのでしょうか?

本日は少年ジャンプの発売日。

一旦、ジャンプを読んでから改めて続きを夢想したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?