千の顔をもつ英雄/ジョーゼフ・キャンベル

地球規模、地球単位での課題に取り組むことが喫緊のこととして求められる現在、ポストヒューマンあるいは非人間という、これまでとは異なるパラダイムで思考をすることが必要だという話を昨年からこのnoteでは繰り返してきた。

その際、従来の人間中心主義的思考を抜け出すためのきっかけとして、現代においては失われてしまった神話の思考を参照することはとても有意義なことだと、このジョーゼフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』を読んであらためて思った。

人新世の世における、神話の可能性

1940年代から60年代にかけて多くの人文学的な研究を支えたボーリンゲン基金が、研究のための奨学金支給と研究結果の出版を行うボーリンゲン叢書を2つの軸に20世紀に多くの人文学的成果をもたらしたということは、すこし前に紹介した『ボーリンゲン』という本で描かれていたが、このキャンベルの『千の顔をもつ英雄』もそのボーリンゲン基金の支援を得て1949年に発行された比較神話学の古典である。

古今東西の神話を比較しながら、その根底に共通する構造を読みときながら、様々な神話をその英雄譚を中心に紹介していく本書。

モノミスと名付けた神話の元型(「英雄な神話的冒険がたどる標準的な道は、通過儀礼が示す定型――分離、イニシエーション、帰還――を拡大したもの」)について順を追って説明していくことになる本書の最後に、キャンベルは、「これまで述べてきたことは、現代的な視点に立つと、すべて現実離れしているように思える」と記した上で、このように続けている。

望遠鏡や顕微鏡から神々を隠す場所は、もう存在しない。それどころか、かつて神々が支えていたような社会はもう存在しない。社会的単位は宗教の教えを運ぶものではなくなり、政治的・経済的組織となった。現代的な理念というのは、天上界の様子を地上で示す聖職者の黙劇(パントマイム)の理念ではなく、物質的優位と資源を求めて熾烈に競争する世俗国家の理念である。神話が生き生きと語られ、夢で結ばれていた孤立社会は、現在では未開の地を除いて存在しない。そして、高度産業化社会の内部では、儀礼、道徳、芸術といった人類の遺産の最後の痕跡さえ完全に消えてしまった。

そう。ここにこそ、地球規模の危機に晒された人新世の世に生きる現代の僕たちが神話の時代の人々から学び直す意義があるように思う。

昨日観にいった「ハマスホイとデンマーク絵画」展で、19世期末のデンマーク・スケーインという漁師町に集まったスケーイン派と呼ばれるようになった画家たちが、産業革命以降の大量生産の文化にまだ浸りきってはおらず自然の中で、仕事の道具も生活の道具も自分たちで作っていた人々の姿を描いた作品群を観て、そこにあったであろう、ゆったりと流れる時間のなかで生きる人々の豊穣な感覚の詰まった日常を思うにつれ、ニーチェが「神の死」と呼んだ出来事の意味をあらためて考えさせられもしたのだけれど、それもキャンベルが上の引用にあることを書いてたのを事前に読んでいたからにほかならない。

自然と社会を決定的に切り離し、自然や宇宙への接し方を根本から変化させてしまうことなった産業革命とともにもたられた「神の死」以前には、ハマスホイらの19世紀末のデンマークの画家たちが描いた絵がデンマークという土地だからこそ描けた絵であったように、その土地ごと、その土地の自然とともにある生活ごとにイメージ=世界観というものは本来それぞれ異なるものだったと思う。その違いの数だけ神が存在したし語られる神話も存在したのだと思う。

そうした違いを捨象した挙句の一律な世界イメージが、神話が描いた神々や英雄たちの動きを見えなく理解できないものとし、ひいてはそれらを見失ったことで現在の地球規模の環境危機をもたらしているのだとしたら、現代を生きる僕らの盲目さ加減といったら致命的すぎやしないだろうか。

だとしたら、僕らの目にはもはや見えないけれど、かつて神話の時代の人たちには見えていたい世界について知ろうとすることに意味があるのではないか。それはキャンベルがこの本を書いた当時とはまた異なる価値をもっているのではないかと思うのだ。

英雄の旅立ち

という形で、この本をいま読む意義についての僕なりの考え方を示した上で、この本でキャンベルが明らかにしていることの一部を紹介していきたいと思う。

まず、何よりキャンベルがこの本で示した、世界のさまざま異なる神話も実は共通基盤と考えられるような元型=モノミスがあるということから。

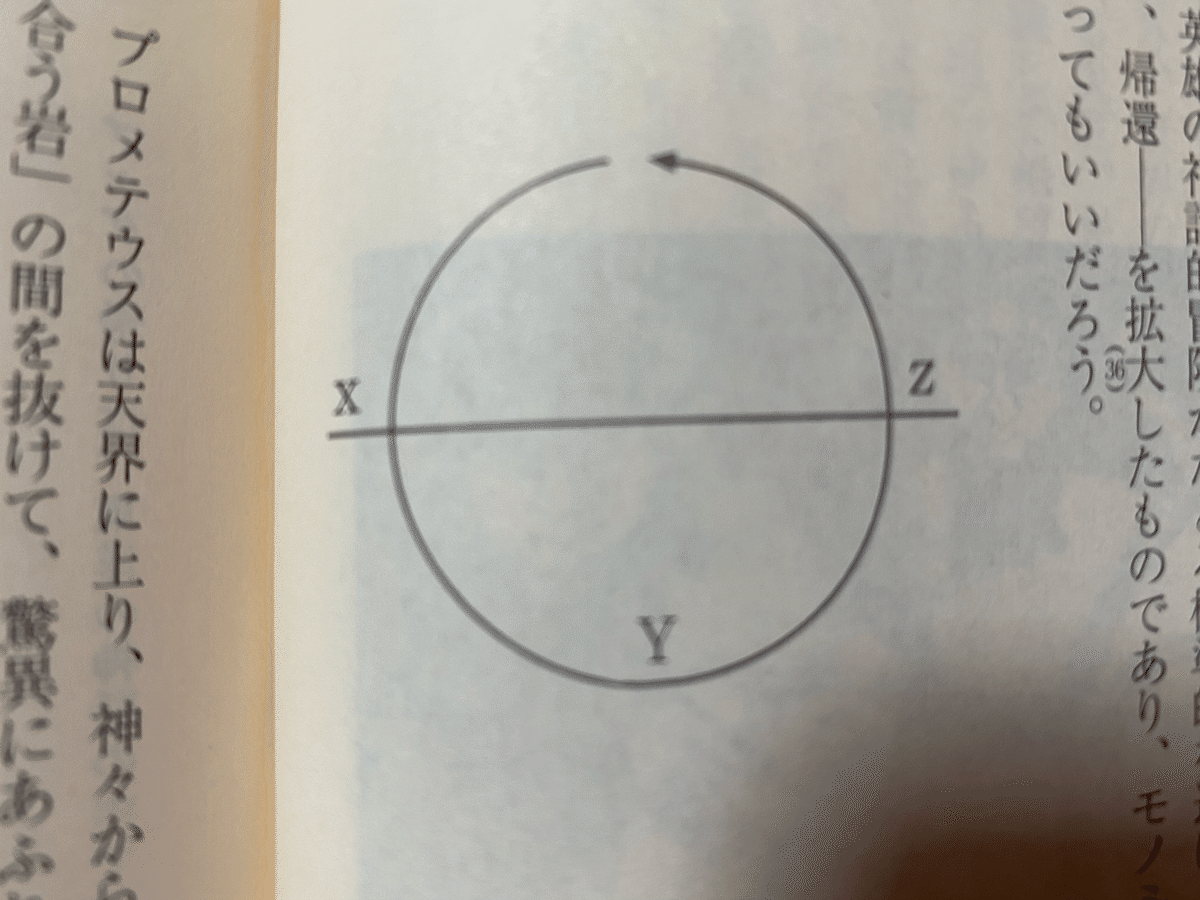

キャンベルは、こんな図を描いている。

英雄はごく日常の世界から、自然を超越した不思議の領域(X)へ冒険に出る。そこでは途方もない力に出会い、決定的な勝利を手にする(Y)。そして仲間(Z)に恵みをもたらす力を手に、その不可思議な冒険から戻ってくる。

ジョージ・ルーカスがキャンベルのこの本を読んで、『スターウォーズ』の構想をつくったことは有名な話だが、なるほどスターウォーズの3つのそれぞれの時代の英雄(アナキン、ルーク、レイ)が皆、このXYZのステップを踏んでいるといえる。

Xのステップでは、英雄を日常から連れ出すものがいて、ルークの場合ならオビ=ワンだし、レイの場合ならフィンとポーだろう。

ゴータマ・シッダールタの場合であれば、四門出遊の故事に描かれた出来事で、東門で老人に、南門で病人に、西門で死者に会い、人間のみには老いも病も死もあると生の苦しみを感じたあと、最後に北門で沙門に出会い、その世俗の苦から離れた清らかな姿に出家の意志をもつようになったということになる。

オイディプスの神話ならオイディプスを旅立ちに向かわせるのは「故郷に近寄るな、両親を殺すであろうから」というアポロンの神託だが、ルークに届けられる「助けてオビ=ワン・ケノービ、あなただけが頼りなの」とレイアのメッセージもこれに近い。ともにその時点では英雄の側には謎めいて意味がわからないメッセージであるという共通点がある。

不思議の領域

つまり、英雄は自分でも訳の分からないまま日常から離れて「不思議の領域」に旅立ちをさせられることになる。浦島太郎が亀に乗せられて竜宮城に連れて行かされるのも、『マイティ・ソー』でソーが力を奪われた状態で地球へと追放されるのも同じことだ。

もちろん、鬼を退治しに鬼ヶ島に向かう桃太郎や、ドラゴンを退治に向かう数々の英雄のように自分の意思で旅に出る者たちもいるが、向かう先が「不思議の領域」であることには違いはない。そこはイザナギやオルフェウスが向かった黄泉の国だったり、『バイオハザード』のアリスが向かう地下の研究施設だったり、のどかなホビット庄を出たフロドが向かうモルドール国の滅びの山への果てしない道のりだったりもする。いずれにせよ旅立ってしまったが最後、英雄たちはそれまでの生活、それまでの自分を放棄しなくてはならない。

これはよくあるモチーフで、境界を越えるのは自己消滅の1つの形である、という教訓を強調している。シュムプレガデスの冒険と似ているのは明らかだ。しかしここでは、英雄は目に見える境界を越えて外へ出るのではなく、中へ向かって、もう一度生まれようとする。姿を消すという動きは、礼拝する者が神殿に入っていくことと符合する。自分が誰で何者か、不死身でなければ塵芥にすぎない、と思い出して生まれ変わろうとするところである。神殿の中、クジラの腹の中、世界の境界の向こうや上や下にある天の国は1つで、どれも同じものだ。だから神殿に通じる道や入り口は側面にあり、龍や獅子、剣を抜いた悪魔退治、怒った小人、翼のある牡牛など、巨大なガーゴイルが守っている。これが教会の守護者で、内なる高度な沈黙と向き合うことができないものは寄せ付けない。ガーゴイルは存在するものの危険な面を仮の姿に表した像で、慣習に縛られた世界の境界にいる神話の人食い鬼や、2列に並んだクジラの歯に相当する。礼拝する者は神殿に入る瞬間に変容を経験する、ということを表すのである。

ヨナ書に記された預言者ヨナは神から、敵の首都ニネヴェへ行き、神の言葉を伝えるよう言われるが、これを拒否して逃げようと船に乗るが、途中で鯨に飲み込まれる。腹からでるとニネヴェの近く、意図せぬうちに神の声を伝える預言者となっている。教会で礼拝するのもこれと同じだとキャンベルは言う。僕らは皆、ミノタウロスを退治しに迷宮に足を踏み入れるテセウスのようなものなのだ。

英雄を導くもの、英雄が挑むもの

かといって、日常から離れて不思議の領域へと足を踏み入れた英雄がたったひとりで困難を乗り越えなくてはいけないかというとそうではない。

ルークにヨーダ、フロドにガンダルフ、スパイダーマンにトニー・スタークがいたように、英雄を導く者が困難を乗り越えるための手助けをしてくれるし、進むべき道に導いてくれる。

それは『神曲』においてダンテを導くウェルギリウスであるし、テセウスを迷宮へと導き、そしてそこからの脱出も助けるアリアドネである。ギリシア神話でのヘルメス、ローマ神話でのメルクリウスも同様の存在だ。

英雄たちは、そうした導き手に従い、経験したことのない試練へと進んでいく。しかし、結局、そうした導き手がいても最後に試練に立向うのは英雄自身である。

桃太郎は鬼に、ルークはダース・ベイダーに、アベンジャーズたちはサノスに、ハリー・ポッターはヴォルデモートに、ヘラクレスはエウリュステウスに命じられ、ヒュドラーやケルベロスなどを相手に12の功業に挑んだし、イアソンは黒海の果てにあるコルキスから伝説の黄金羊の毛皮を持ち帰るため、火を吐く牡牛と戦った。

キャンベルは、こうした英雄たちに降りかかる試練は、どんなに普通の人間の現実とかけ離れていると見えたとしても、実は人間ひとりひとりの人生における試練と重なるところがあることを次のように示している。

人生の状況にことごとくうまく対応できないのは、結局、意識を抑制しているからに違いない。争いや癇癪は、無知が為す当座しのぎの手段であり、後悔は遅すぎた啓蒙である。英雄の通過というどこにでもある神話には概して、男にも女にも、成長段階のどの位置にいるとしても、誰にでも通用するパターンとして役に立つ、という意義がある。(中略)自分にとって人食い鬼はどこにいるのか。それは、その人のまだ解決していない人間性の謎を映し出すものである。自分の理念は何だろう。それは、生の把握を示す兆候である。

自分にとっての鬼や龍を見つけることが、自分の人生をつくりはじめるためのイニシエーションの儀式となる。だから、手引きしてくれる人の力を借りたとしても、最後は自分で立ち向かわなくてはならないのは当然なのだ。

母から離れ、父と一体化する

結局、英雄たちの旅とは何なのか?

赤子のときに父母と離れたオイディプスが成人して結局は知らず知らずのうちに父を殺して母と結婚してしまったり、ハムレットが父王を殺した王の弟クローディアスと彼と再婚した王妃である母に復讐を企てたり、あるいは、ルークとベイダーの関係にも見られるように、それは多くの場合、英雄自身と母や父との関係であることが多い。

父は乗り越えるべきものとして登場し、一方の母は二面性をもつものとして現れる。英雄を守る一方で、英雄を手放そうとしないものとしてだ。

女神は、死を免れないすべてのものの死でもある。存在するものの循環全体、誕生から青年期、成熟期、老年期、そして墓までが、女神の差配の中で完結する。女神は子宮であり墓であり、自分が産んだ子豚を食べる雌豚である。こうして女神は「良きもの」と「悪しきもの」を統合して、記憶の中の母親が持つ2つの顔を、単に個人的なものとしてではなく普遍的なものとしても見せる。

子を守る母である女性には、2つの顔がある。

子を危険から守る力として働けば良いが、過保護になって子を自分の世界に閉じこめてしまうほうに悪く働く場合もある。

ヒンドゥー教の神で、シヴァ神の妻のひとりである、カーリー・マー=黒い母親は破壊者の側面の強い女神であり、自分が産んだ子供を貪り食う、飢えた大地を象徴する。母なる大地は生だけでなく死も司る。

すでに「終わりを想像する」でも書いたことだが、「神話の英雄は、すでに生まれたもののために戦う戦士ではなく、これから生まれるもののために戦う戦士」であり、ゆえに、過去にしがみつき、それを維持しようとするものに戦いを挑む。つまり、子である自分が代替わりしようとするのを拒む父や母だ。過保護な母親も、既得権益を守ろうとする父親も、現状打破するためには倒すべき存在だ。

英雄に殺される龍は、まさに現状を守る怪物であり、過去の守護者にほかならない。英雄は闇から現れるが、英雄の敵は巨大で権力の座にある。竜であり専制君主である敵は、自らの権力を利用する。過去を守る者だからではなく、過去を守り続ける者なので亡者と呼ばれるのである。

しかし、英雄が父母を倒してどうなるかといえば、同じように妻を娶って父親になるわけだ。つまり、映画の旅というイニシエーション、通過儀礼においては、父との一体化がなされる。これが神話的な構造に共通するものだ。

宇宙創生の神話

まあ、これだけだと精神分析的なものに回収されてしまいそうでつまらない。実際、ボーリンゲン基金のもとで研究をしていたとおり、キャンベルはユングともつながりがある。

けれど、そこで終わりにしないのもキャンベルである。キャンベルは神話のもうひとつの側面といえる、宇宙創生にもちゃんと目を向けている。

英雄は、イニシエーションを終えて、父との一体化を済ませ、大人になったことで元の世界への帰還を果たす。シェイクスピアも『お気に召すまま』(書評)や『夏の夜の夢』『嵐』などの作品で牧歌劇として同様の構造を用いている。自然の中に追放された者がそこで力を蓄えて回帰する物語として。

しかし、イニシエーションを経ての回帰は単に元いた場所に戻ってくることではない。旅を終えてホビット庄に戻ったフロドが以前のフロドでなかったように、地下の研究施設から無事脱出したアリスが元どおりの生を生きることなどなかったように。

向こう側にある神の世界を知ったものは、もはや元どおりに無邪気に過ごすことは許されない。子供のままではいられない。

しかし、その2つの世界が本当に異なるのかといえば、そうではないのだ。

2つの世界、天界と人間界は互いにまったく異なったもの――生と死、昼と夜のように異なるもの――として描かれることがある。英雄は、私たちの知る世界から暗黒の世界へと旅立つ。そこで冒険を成し遂げたり、囚われの身となり姿が見えなくなったり、窮地に立たされたりする。そして英雄の帰郷は、彼岸からの帰還として描写される。しかしながら――これが神話と象徴を理解する重大な鍵なのだが――、2つの世界は実は1つなのである。神々の世界は、私たちの知ること世界の忘れられた次元である。そして、その次元の探究が、望むと望まざるとにかかわらず、一般的な意味での英雄の偉業なのである。

帰還した英雄が元いた場所にそのまま戻れないのは、もはや元の場所も、旅してきた神々の世界と地続きであることを知ってしまったからだ。

そして、英雄自身が神と一体化してしまっている以上、彼は宇宙そのものとも一体化してしまっている。さらには宇宙自体、個である英雄たちと同じように、生まれ、イニシエーションを通過し、そして、いつかは果てるのだ。

個の意識が、夜の海で眠り込んで水中に潜り、不思議と目を覚まして浮かび上がるように、神話の比喩表現で、宇宙は無時間の世界から忽然と現れ、そこに漂うと、また無時間の世界に沈んで消滅する。さらに、個の心身の健康が無意識の闇から白昼の覚醒した領域へとよどみなく流れる生命力に左右されるように、神話における宇宙秩序の連続性は源泉から生まれる力の統制された流れによってのみ保たれている。

世界中の創生神話が何もない状態のカオスから、原始の神として大地や海や天、そして、夜や闇、愛などを生んでいる。

北欧神話の『古エッダ』では、最初に雌雄同体のユミルと、雌牛のアウズンブラが生まれている。牛は郡を舐めて、その中から人の形をしたもの、ブーリをつくりだし、そのブーリが、ボルの父となり、さらにボルが3人の息子、ヴィリ、ヴェー、オーディンを得た。3人はユミルを殺し、その身体を元に宇宙をつくったとされる。

『古事記』でもはじめに名前だけで役割のわからない造化三神と別天津神二柱のあと、神世七代と呼ばれる七組十二柱の神々、すなわち国之常立神と豊雲野神という性別のない二組、さらに男女が一組になった十柱間五組が生まれる。この七組の最後の一組であるイザナギとイザナミが天橋立に立って混沌をかき回して島をつくったのが国産みの神話だ。

神々は、この流れを支配する法則の象徴的な化身である。世界の夜明けとともに誕生し、黄昏とともに消えていく。神々は、夜が永遠のものという意味合いで永遠なのではない。人間の寿命という短い期間から見ると、宇宙の半永久的な時間の円環が、いつまでも続くように思えるにすぎない。

人が生まれて死ぬように、宇宙もまた生まれて死んでいく。このような宇宙そのものを人間同様に扱う視点。これこそ非人間中心のあり方だし、ポストヒューマンな視点につながるのではないだろうか?

落度を認める英雄として

ティモシー・モートンは『自然なきエコロジー 来たるべき環境哲学に向けて』(書評)で、こう書いている。

かくして赦すことは、根本的にエコロジカルな行為である。それは、エコロジカルななものにかんして確立された概念の全てを超えたところでエコロジーを再定義する行為であり、他者と徹底的に一緒にいようとする行為である。そして、ここにいること、つまりは文字通りこの地球において存在するということ(現-存在)は、赦す必要があるということをともなうが、それはつまり、あそこにいるなにものにも私たちには責任があり、究極的には「私たちの落度」であると考えるのと同じくらいに徹底的に考えてみることを意味している。

神話の時代の英雄が失敗するシーンはあまり描かれていない。けれど僕たちは「私たちの落度」を認めるところから新たな神話をはじめなくてはならないのかもしれない。

「英雄という生ける神は、頑迷な重々しさにではなく、変容や流動性にその特徴がある」とキャンベルはいう。そう、いまも私たちは変化して良い英雄だ。

かつて、意味はすべて集団の内部、巨大で無名のかたちの中にあり、自己表出する個人の中にはなかった。ところが現代社会では、意味は集団の内部にはなく、世界にもない。すべての意味は個人の中にある。しかしその意味も完全に見失われている。そのため現代人は、どこに向かって進めばよいのかわからない。

キャンベルがこれを書いた1949年ならそうだっただろう。しかし、2020年のいま「どこに向かって進めばよいのかわからない」なんて、子供じみたことに悩んでいるヒマはもうない。

だって、僕らはとうの昔に慣れ親しんだ日常とはまるで異なる、地球自体がどうなるかわからないような不思議の領域への旅に出てしまっているのだから。

いいなと思ったら応援しよう!