ボーリンゲン 過去を集める冒険/ウィリアム・マガイアー

あまり言葉にしたことはないけど、実は、ここ1年半くらいのあいだ「研究」というもののあり方に興味を持っている。

特にこれからの社会における「研究の場」ということに。

もちろん「研究」のなかには、科学の分野の研究も含まれているのだけれど、それ以上に僕が気になっているのは、人文学的な研究についてだ。

人間中心主義的な姿勢があらためられつつある社会においてまさに人間について考えてきた人文学=humanismはその方向性の見直しを求められていると思われるからだ。そして、その見直しが行われなければ、単に忘れられていくだけのことなのだけど、そうなってしまうのには惜しい潜在的な可能性を僕は人文学という学問に感じ続けている。

『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』で、ロージー・ブライドッティは「ポストヒューマン理論は、「人新世」として知られる生物発生学上の時代における人間にとっての基本的な参照単位について再考するにあたって助けとなる生産性に富んだ道具なのである」と言っている。そして、より積極的に「ポストヒューマン」的な思考へと変わることで、袋小路にまぎれこんだ人間の思考を出口への導くような生産性が生じる可能性を指摘する。

と同時に、ブライドッティは「環境型テクノロジーが依拠しているインフラのネットワークは、ヒエラルキーをもたずユーザー・フレンドリーであるので、知識の生産と伝達に関する伝統的な組織を無効にし」、「技術的にスマートな都市空間は、知識とその流通を社会秩序の核心部分に書き込むことによって、ある意味では大学を追放し、それに取ってかわる」とも書いていて、危機に瀕した従来的な人文学のみならず、多くの学問にとって研究の場として機能してきた大学という場の危機を論じていたりもする。まったく同じとは言わないまでも、僕が「研究の場」について考えるのも、大学という旧来の研究インフラとは異なるものがいま必要であると思われるからだ。特に従来の人文学に変わる、ポストヒューマン時代の人文学の研究を推し進める場として。

そんな風なことを考えていたのだけれど、このウィリアム・マガイアーによる『ボーリンゲン 過去を集める冒険』を読んで、ちょっと考えを新たにしたところもある。人文学の危機はいまにはじまったわけではないということを。

この本の舞台である1930年代後半にはすでに「人文学の危機」は存在していて、それゆえに1940年代後半から60年代いっぱいをかけての、このボーリンゲン基金を軸とした多くの人文学的知をもった人々の交流がどれだけ貴重であり、そこで培われた人文学的な知の遺産がどんなに現代の知のあり方を形づくっているかということを知ったのである。

エラノス会議

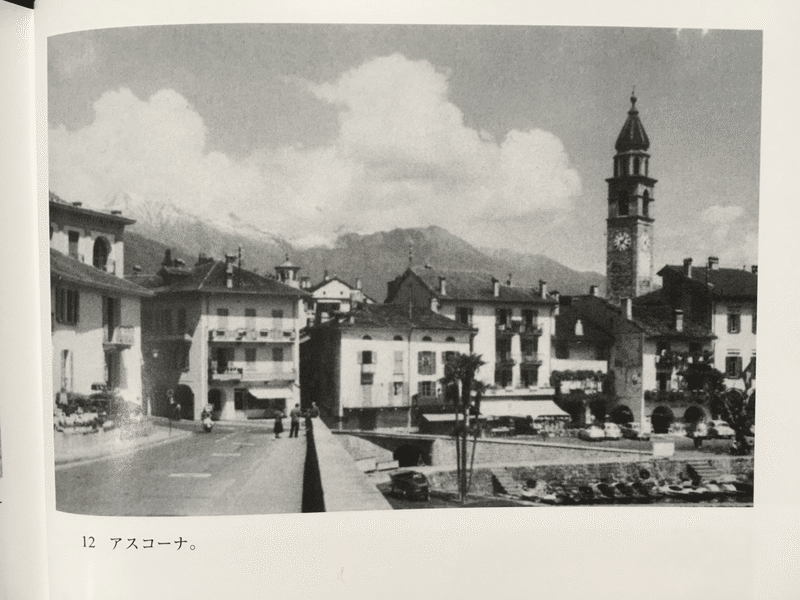

舞台は1938年、スイスのマッジョーレ湖の湖畔の町アスコーナである。

この本で語られる20世紀前半のさまざまな分野の知識人たちの著作を世に送り出したボーリンゲン叢書、あるいは、その資金源であるボーリンゲン基金が生まれるきっかけとなる出来事があった。

その前に舞台となるアスコーナというスイスの街について紹介する必要がある。

モンテ・ヴェリタ(真理の山)という丘を背後にもつ、ミラノに近い南スイス・マッジョーレ湖の北側にある街・アスコーナでは、1933年から毎年8月にエラノス会議と呼ばれる、宗教学、神話学、深層心理学、神秘主義などについて東西の研究者たちが集まり議論が行われた学際的な色合いをもった場がもたれていた。

会議のオーナーこそ、オランダ系イギリス人女性の神秘家であるオルガ・フレーベ・カプタインだったが、実質的に会議の流れを主導したのは(特に初期においては)カール・グスタフ・ユングであったといえる。

出席者は多岐にわたり、ユングのほか、精神医学・神話学のエーリヒ・ノイマン、神話学のジョゼフ・キャンベルやカール・ケレニイ、宗教学のミルチャ・エリアーデ、イスラム神秘主義のアンリ・コルバン、ユダヤ神秘主義・カバラのゲルショム・ショーレム、インド学のハインリヒ・ツィンマー、日本からも禅研究の鈴木大拙、イスラム思想研究の井筒俊彦、分析心理学の河合隼雄などが参加しており、第2時世界大戦をはさんだ当時の人文学のひとつの潮流をつくっていた場であった。毎回の会議は8日間にわたり、参加者はその期間、衣食住をともにすることで、各自の専門分野を越えた知の交流が行われた。ひとつの場に知が集結し、濃密なコミュニケーションが行われることで、非常に生産性の高い知的な場がつくられることを示した例だといえる。この会議はユングの死後も続き、1988年まで続いている。

ボーリンゲン基金

そんな知的生産性の高い場となっていたアスコーナで、1938年の6月の末、だから、エラノス会議が行われる1ヶ月すこし前の時期に、数年後にボーリンゲン基金を立ち上げることになるメアリーとポールのメロン夫妻が、晩年を迎えつつあった心理学者のユングとのはじめての会談をもつ。

アスコーナ最後の日、6月29日、ポールとメアリーはそれぞれでユングとの面会の約束をとりつけた。メアリーは後日、その時自分が言ったのが『ユング博士、私たちお金を持ち過ぎています。一体どう使えばいいのですか』という言葉だった、と言っている。いずれにしろユングは、翌年から定期的にチューリヒで2人に会うことを約束してくれた。

お金を持ちすぎている、というのは当然で、メロン夫妻とは、アメリカでロックフェラーやモルガンと並ぶメロン財閥の一族だからだ。ユングにはまったメアリー・メロンは、スイスでのユングのセミナーに出席する。そして、そこでユングの話を聴き、彼の著作の英訳版の著作集を出したいと思った。

メロン夫妻は、このユングとの出会いをきっかけとして、人文科学の進歩を目的に、1941年にオールド・ドミニオン基金を、1945年にボーリンゲン基金を設立。最初のボーリンゲン叢書は1943年の『二人、父祖に戻る所――ナヴァホの戦争儀礼』。その出版を皮切りに、これらの基金は1969年の活動停止まで、ゆうに100冊以上の書籍を出版、数多くの人文学系の研究に奨学金を出し続けることになる。

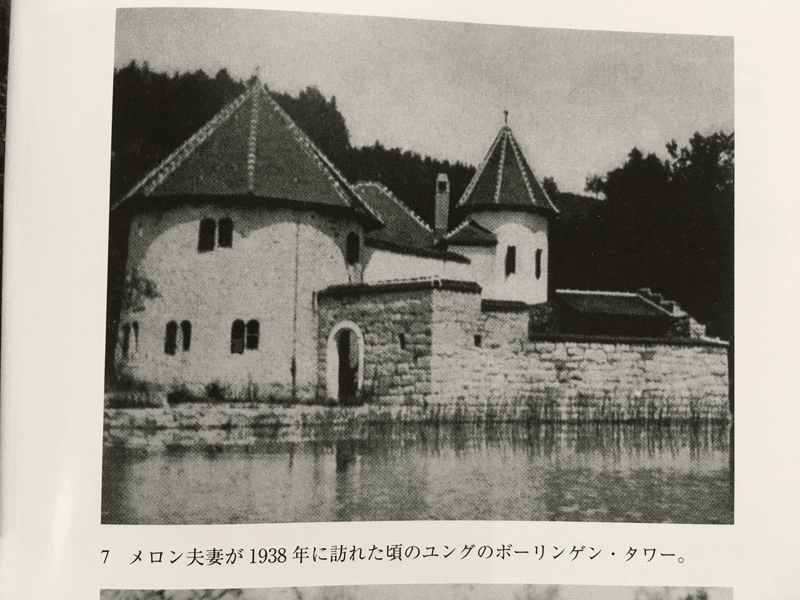

メロン夫妻に会った当時、ユングは、チューリヒ郊外のキュスナハトに家を持っていたのと同時に、そこから1マイルほど離れたチューリヒ湖の北端のボーリンゲン村という小さな村に小さな塔のある別邸を自分で建てて持っていた。メロン夫妻は、このボーリンゲンのユングの別邸も訪れ、ユングとの会談をもっている。

このボーリングの塔でのユングとの出会いがメロン夫妻(とりわけメアリー)にユングを中心とした人文学的な研究の支援をすることが自分たちの使命だと感じさせた。そのことを記念して、基金の名前にスイスの小さな村の名前がつけられたのだ。

ボーリンゲン基金がなければスターウォーズもなかった

1945年にニューヨークで設立され、その後1969年までの20余年ものあいだ、ボーリンゲン基金は、ユングに始まり、彼が中心となってエラノス会議に集まる人々も巻き込みながら、心理学、神話学、宗教学、図像学などの当時の世界的知性の研究や出版を支援していくことになる。後にはその範囲をさらに広げて、フランスを中心にヨーロッパ文学、さらには考古学発掘調査に資金援助を行うに至る。

法人化されてからポール・メロンが基金のプログラムを終了に向かわせることを宣言した1963年の12月までの時点で、基金は慈善事業として約1150万ドルを使ったとされる。当時の固定相場制で1ドル360円で換算すれば、41億4000万円ほどになる金額だ。

その宣言があった1963年までの直近3年は基金の支出が100万ドルを越え、その年は142万(5億1000万円)になり、一方で叢書の売り上げは13万ドル(4680万円)ほどでしかなかったから、ほとんどがメロン財閥からの供給であったことがわかる。

そうした膨大な資金をもとに、ボーリンゲン基金のもとでの人文学的研究は、100作を越えるボーリンゲン叢書に結実している。

主なものだけでも、『C・G・ユング著作集』『エラノス年報精選論文集』をはじめ、ヴィルヘルム/ベインズ訳『易経』、ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』の構想を思いつくきっかけとなったジョゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』、エーリヒ・ノイマン『グレート・マザー』、ミルチャ・エリアーデ『永遠回帰の神話』、鈴木大拙『禅と日本文化』、ハインリヒ・ツィンマー『インド・アジアの美術』、ケネス・クラーク『ザ・ヌード』、E・H・ゴンブリッチ『芸術とイリュージョン』、ナボコフ訳/プーシキン『エヴゲーニ・オネーギン』、ダンテ『神曲挿画入り手稿』、『プラトン対話篇集成』『ヴァレリー著作集』『コールリッジ著作集』など。

もしボーリンゲン基金がなかったら、これらの作品が世に出なかったのかもしれないと思うとゾッとするような人文学の歴史において重要な作品ばかりがその叢書のラインナップには並ぶ。そう、ボーリンゲンがキャンベルを支援しなかったら、長く続くスターウォーズ・サーガも生まれなかったのだ。

学際的な知的交流の場

人文学というのはそもそもにおいて、学際的な性格をもった学問領域だと思う。エラノス会議が人間の精神の起源のようなものを広くテーマにして、神話学、宗教学、心理学などの幅広い領域の知が集まる場であったように、その研究対象は「人間とは?」といったことであるとさえいえる。

最初にも書いた人文学的な知のための研究の場というのは、それゆえ、そもそも学際的な知の交流によって、さまざまな角度から「人間とは?」を問うことが可能なエラノス的な場であることが必要なのではないかとこの本を読んでみてあらためて感じた。

エラノス会議に出席し、ボーリンゲン基金の支援を得た研究者のひとりとして、ミルチャ・エリアーデもエラノスおよびボーリンゲン基金の存在価値を讃えているひとりだ。

何年も後でエリアーデはエラノスの学恩に感謝するが、そこが「現代西欧世界で最も創造的な文化経験の1つだからだ。あらゆる多彩な研究領域でなされた進歩を1つの包括的な展望に統合しようとするこれに匹敵し得る学者たちの切れ目ない尽力が他のどこに見出せるだろうか」。

多彩な研究領域に従事する人々が一同に介して、共通のテーマとしての人間や人間の精神について話し合う場。そこから人文学という学問分野が発展していく。そうした生産的な場であったのが、エラノス会議というヨーロッパにおける場と、ニューヨークに拠点を置いたボーリンゲン基金という2つの場であったのだろう。

もちろん、そうした研究の場を可能にし、持続させていくためには、研究者だけではなく、そうした人々の交流を可能にする編集的視点、ディレクション的機能をもった人々の存在が不可欠であることも、この本からよくわかった。

正しい、ディレクションが行われることで、当初、ユングが主導した心理学、神秘学、宗教学的な元型の理論の流れだけでなく、ヨーロッパの美術や文学、さらには古典古代を対象にした考古学も巻き込みながら、人文学の領域を豊かにする貢献をボーリンゲン基金は成すことができたのだと思える。

個人的なことをいえば、何度か話題にも出したことのある、ルネサンス期の画家アンドレアス・マンテーニャが1497年に描いた「パルナッソス」の画題の起源が、こんな風に古代のサモトラケ島のフリーズにあったなんてことが知れたことも興味深い点であった。

サモトラケ研究プロジェクト関連では他の本もボーリンゲン叢書に入ってきた。この現地であった1949年と1950年の幾つかの発見がレーマン夫妻の美術史研究を刺激した。カール・レーマンは建築、彫刻のモティーフとしての船―噴水をサモトラケのニケー像からバロック期ローマに辿った。ファリス・レーマンは踊る乙女たちのフリーズが15世期末イタリアの有名な一幅、アンドレア・マンテーニャ画『パルナスス』に影響を与えていたことを、商人―人文主義者アンコーナのキリアクスが1444年にサモトラケを訪れて遺したこのフリーズのスケッチ画を通して明らかにした。

最初に書いたように、新しく人文学を更新する動きがいま必要とされているのだと思う。そのとき、必要なのは、「人間とは?」という従来的な人文学の視点とは異なる、新しい視点でテーマ設定を行った上で、新しい学際的な交流の場において、エラノス会議のような生産性の高いコミュニケーションが行われることなのではないかと思う。大学や学会のような既存の枠組みのなかでの研究やコミュニケーションを越えて、真に生産的な学術的議論、活動が行われる場が。

そのことが地球の持続可能性ということを考える上でも大事なことではないか。地球工学のような視点と同時に、人間以外も含めた新しい人文学、人間以外も含めた精神の起源の問いがおこわなれるような場が必要ではないか。この本を読んで、そうした思いを強くした。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。