ドキュマン/ジョルジュ・バタイユ

2020年。新しいディケイドのはじまりの1冊は、大好きなバタイユの『ドキュマン』にした。そして、noteもここから書きはじめることにする。

いや、実は迷って選んでというよりは、あまり考えずに手にとったのが『ドキュマン』だったという方が良い。

しいて言えば、2019年最後に読み終えたアガンベンの本に『ドキュマン』への言及があったからだろう。

というわけで『ドキュマン』だ。

この本は、若きバタイユが1929年と30年の2年間主宰し刊行していた同名の雑誌に彼自身が執筆した文章を集めたものだ。

『ドキュマン』の創刊号に「学説、考古学、美術、民族誌」と書かれていたというが、そのとおり、本や美術作品、演劇作品、美術展などへの批評もあれば、人類学や民族誌についてのものもあれば、古代や中世の歴史に目を向けたものあったりと、領域横断的な知が召喚され、広範囲にわたるバタイユの思考の展開に出会うことができる。

収められたもののなかには、とても短く文庫本1ページにおさまってしまう文章もあれば、図版も含めれば30ページほどを占める長さのものもある。けれど、大部分は長くても10数ページくらいのエッセイなので、比較的難解なバタイユの文章でもサクサクと読み進められた。

読んでて感じたが、言うなれば、これは当時のnoteだ。

他のバタイユの著書に慣れ親しんでいる身としては、バタイユがほかの文章よりカジュアルに、まさに僕自身が普段noteを書いているような気楽な感じで書いているように思われた。

そんなバタイユの『ドキュマン』。

ここから先はもうすこし中身にも触れてみよう。

バタイユ初期の思考

1897年に生まれたバタイユ。だから、1929-30年の2年間発行されていた『ドキュマン』は、彼の30歳前半の著作集ということになる。

1940年代以降、比較的多作になるバタイユだが、まだ1930年代までは、主に雑誌での寄稿が主で前に紹介した小説『眼球譚』が1928年にオーシュ卿というペンネームで出版されているのが、唯一のまとまった作品といえる。この『ドキュマン』もそうした彼のキャリアの初期の作品の1つであり、みずから主宰した雑誌での文章群ということで、当時のバタイユの関心の方向性が垣間見えるものだと言えるだろう。

そんな初期のバタイユの作品に目立ったキーワードとしては、「形態の解体」「逸脱」「不定形」などが挙げられる。いずれも理性的なものや、一般的なもの、形式化や標準化といったものの外側への逃亡、あるいは、そうしたものの破壊といったネガティブな方向性が見られるが、そうしたネガティブさは、バタイユが生涯通じてみせたものでもあり、初期段階からそのことが確認できるのは、バタイユ好きとしては嬉しい。

形態の解体

では、ひとつずつキーワードを追いながら本書の内容を覗いてみよう。

まずは「形態の解体」から。

「《陰惨な遊戯》」と題された小論のなかに、その言葉は見つかる。サルバドール・ダリの同名の絵画作品を論じた小論だ。

こんな風に「形態」と「画家」の関係を論じるなかで、その言葉は登場する。

もし画家によって画布に集められた形態が反響を引き起こさないとしたら、あるいは、頭のなかでせめぎ合う恐ろしい亡霊たちの貪食――まさに知的な次元における――が問題となっているから言うのだが、たとえば醜い歯をみせる顎がピカソの頭から姿を現して、厚かましくもいまだに愚直にものを考えている人々を怯えさせないとしたら、絵画は酒場やアメリカ映画のようにせいぜい人々の怒りを紛らわせる役に立つだけだろう。しかし、ピカソが描くとき、形態の解体が思考の解体を引き起こす、つまり他の場合には観念に行き着く直接的な知的運動かま頓挫するのであり、そのことを指摘するのにためらう必要はないのだ。

ピカソを例に、画家による形態の解体について語られている。形態を操る技術をもつ画家は、その操作によって、人間の思考における意味を日常的なありきたりの意味のつながりのなかに隠してしまうこともできれば、ピカソのように思考を解体に向かわせるように操作することもできる。そして、バタイユは画家の描く絵の形態がそれを観る人々に対してなんの反響も及ぼさないのだとしたら、絵画は「せいぜい人々の怒りを紛らわせる役に立つだけ」のものでしかないという。

この後に続く文章でも明らかなとおり、形態の解体によって生まれる、日常的な意味の世界に従属せず、人々に日常的な意味を疑わせる怪物的な形態に魅了されている。

花々は欲情をそそり、たったひとつの爆笑が群衆を貫いて高揚させることができるし、あれほど執拗に起こる破綻は、人間の姿をした獣が観念に突きつける「我、従属せず」の騒々しい、そして反響を引き起こす爆発であることを、われわれは知らずにすますことはできない。

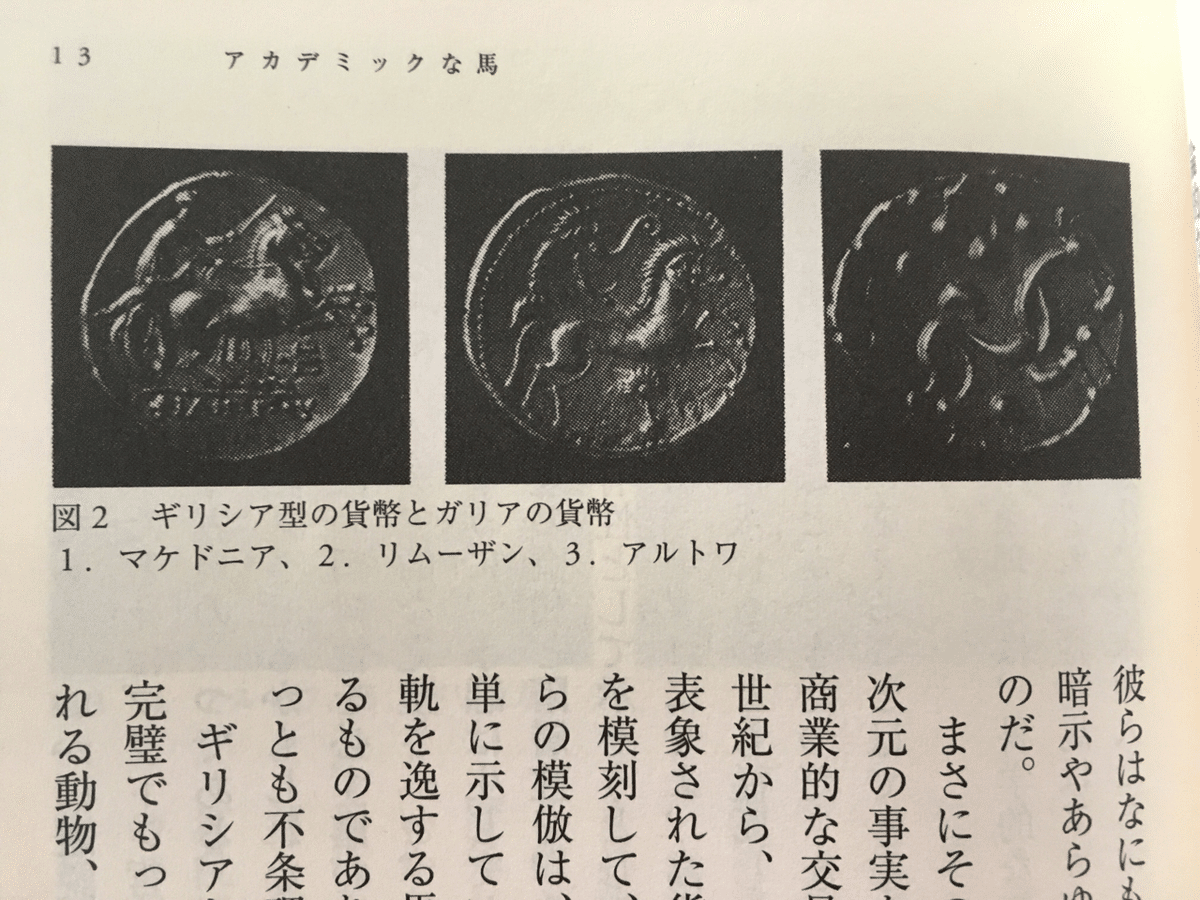

こうした図像における「形態の解体」は、何もピカソのような近代的な芸術家によってのみ見られるものではない。古代においてギリシアの貨幣を真似たガリアの硬貨に見られる馬の図像の形態の変遷について論じた「アカデミックな馬」においても、バタイユは、馬の図像の形態が徐々に変形されていき、最終的には怪物じみた畸形の馬の形態が生まれていたことを指摘している。

そして、だんだんと古典的な馬は解体され、最後には形態の狂乱にいたったのだが、この解体は規則を侵犯したのであり、暗示のまにまに生きるこれらの民族の怪物的な心性を、正確に表現することができたのである。

「アカデミックな〜」とついているのは、極度な形態の変形がみられるバロック的芸術に対して、古代ギリシアやローマのアカデミックな古典的様式の芸術における形態は均整がとれて整っていて、理想的な形態をしているとされることを前提としている。そのアカデミックな時代においてさえ、馬の図像が変形され、最後には怪物性を帯びたものになる点に、バタイユは注目しているわけだ。

写真左の硬貨では、写実的に描かれた馬の図像が彫られているが、右のものになると、もはや馬と言われなければそう思わない形に変形している。

この引用中に「規則の侵犯」とあるように、形態の解体がみせる怪物性は、規則を疑い侵犯し、日常的な意味や論理を無効にする。そう。この役割は、ここ最近論じてきた道化=フールがもつ機能と同じだ。バタイユもまた日常の世界の亀裂に目を向け、その亀裂の先への逸脱を図るのだ。

逸脱

その「アカデミックな馬」において、バタイユは次のようにも書いている。

動物界の歴史では、唖然とするような変態がただ相次ぐだけであり、そこには人間の歴史に特徴的な決定要因、つまり哲学、科学、経済条件の変様、政治や宗教の革命、暴力と錯乱の時代……を思わせるものは、見たところなにもない。さらにそれらの歴史的変化は、まずは因習的に人間に与えられた自由に属するのであり、人間とは、行動と思考において逸脱が認められた唯一の動物なのである。

人間だけが行動や思考において「逸脱」が可能な動物である。昨年末に紹介したアガンベンの「開かれ」で、動物は環境に囚われるかたちで「放心」するのに対して人間は世界に置き去りにされるかたちで「倦怠」すると対比されていたことに通じる指摘だ。

人間は逸脱する動物だからこそ、形態の解体も可能になる。

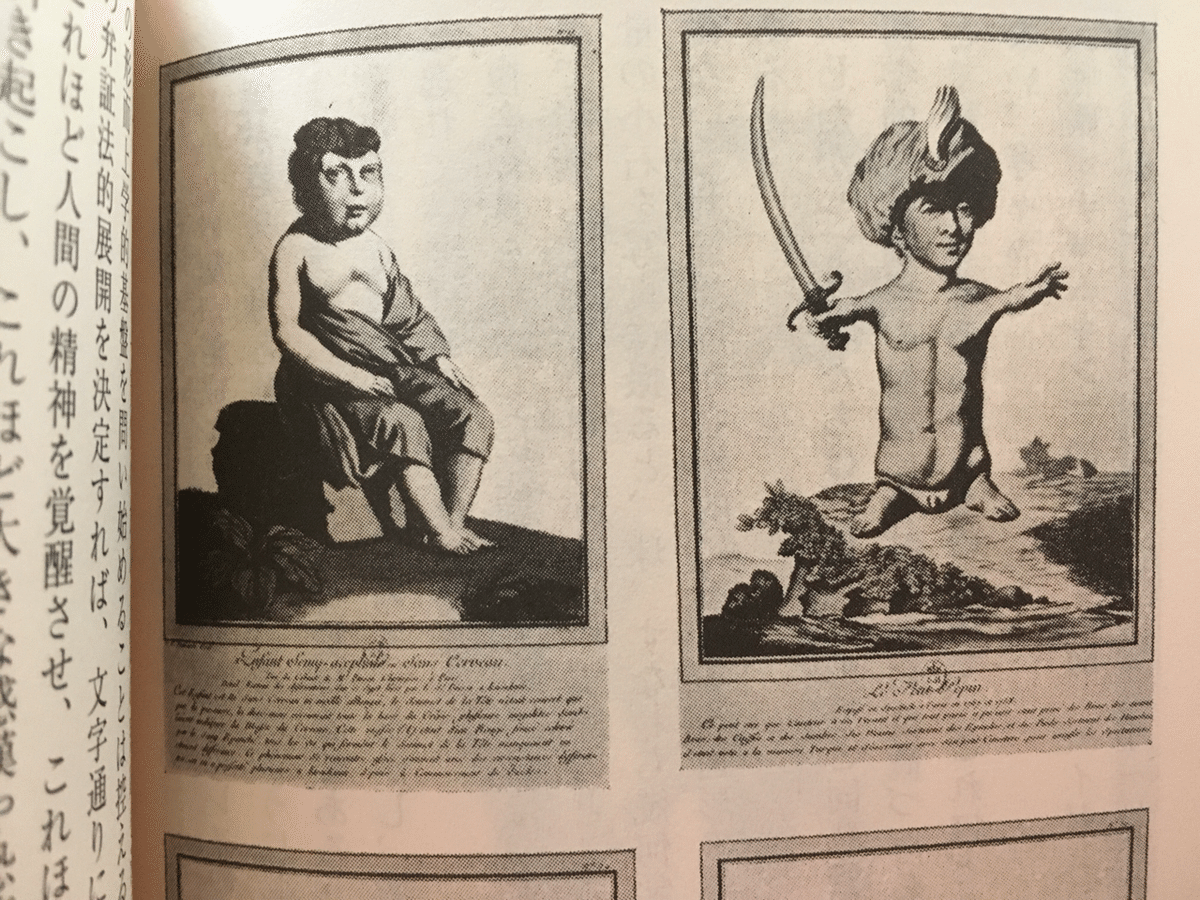

文字どおり「自然の逸脱」と題された小論で、バタイユが扱うのは、動物や人間の身体的畸形についてである。これまた道化=フールの問題に絡んだ話題である。

バタイユはこんなことを書いている。

ゲオルク・トロイは、「平均的イメージと美」において、複合イメージが構成要素の平均よりも必然的に美しいことを指摘して、両者の関係を明確化していた。たとえば、凡庸な20人の顔から美しい顔が構成されて、プラクシテラスのヘルメス像と非常に近い比例性を備えた顔が難なく得られるのである。このようにして複合イメージは、必然的に美しいプラトン的イデアに一種の現実を授けるであろう。同時に美は、共通尺度のような古典的な定義に従属しているであろう。しかし、個人の形態はそれぞれにこの共通尺度から逸れていて、ある程度は怪物なのだ。

複数の人々の平均的形態をとると、そこには均整のとれた形態を見いだすことができることを示したこの引用の文章は、それゆえ、その平均値から離れることが怪物性につながることも示している。平均値からの距離の遠近によって怪物性は増したり減ったりする。

ここで考えてみたいのは、さて「自然の逸脱」とは、この平均値から遠く離れた畸形のことを示すのだろうか?ということである。

そもそも逸脱が人間的な思考能力なのだとしたら、人間的な思考の結果でしかない、平均値こそ逸脱なのであって、個々異なる形態そのものは逸脱でもなんでもないのでないかということにならないか。畸形にネガティブな意味を見いだすのは、人間が平均値や標準を見いだしたがる動物だからであって、そもそも、そこに中心的なる基準など設けなかったら、畸形も異常も怪物も存在しない。

だから、逸脱ということには二重の意味がある。標準なる中心的なる者からの逸脱と、それによってそもそも中心なる架空のものを想定するがゆえに畸形を生みだしてしまう人間という逸脱した存在のあり方の露呈としての意味が。

バタイユが視野に入れていたのは、もちろん後者だ。その目でみはじめたとき、あらゆるものは定形というものを失うだろう。

不定形

「不定形の」と題された、文庫本1ページに収まってしまう短い文章がある。

この種の短い文章は雑誌ドキュマンの「辞書」と名付けられたコーナーのために書かれたものだ。つまり、この「不定形の」は、その言葉が意味するものを説明したものとなる。

バタイユは、その説明をこうはじめている。

ある辞書が、もはや単語の意味ではなく働きを示すときから存在しはじめるとしよう。たとえば「不定形の」は、ある意味をもつ形容詞であるばかりでなく、それぞれのものが自分の形をもつことを全般的に要請することによって、価値を下落させる役割をもつ言葉である。

あらゆるものは決まった形を持とうとするときに、その価値を下げる。それが「不定形の」という言葉が示す意味だとバタイユはいうのだ。定形化し、標準化の方向に進む際に、あらゆるものはそられが持っていた豊饒な価値を多かれ少なかれ捨て去ることになる。

そうした犠牲を払ってでも人間は、不定形な状態を我慢しきれず、決まった形に逃げこもうとする。常に、自分で不定形なものに対峙して、そこに自分自身の力で意味を見いだすこと、いや、それ以上に、意味を見いだそうとすることを拒否して、対象の不定形ゆえの豊饒な意味を保とうとすることに自らを向き合わせることに恐れを感じるからだろう。人は不定形を恐れて定形に逃げこみ、その逃げた先の形をもって、それ以外の形を非難する卑怯なものとなる。不定形を恐れる他人は、蜘蛛やミミズを虐げる存在に積極的になろうとする。

それが指すものはいかなる意味でも権利をもたず、いたるところで蜘蛛やミミズのように踏みにじられてしまう。実際、アカデミックな人間が満足するには、世界が形を帯びる必要があるだろう。すべて哲学というものは、これ以外の目的をもってはいない。つまり、存在するものにフロックコートを、数学的なフロックコートを与えることが重要なのだ。それに対して、世界はなにものにも似ていず不定形にほかならない、と断言することは、世界はなにか蜘蛛や唾のようなものだ、と言うことになるのである。

まったくもっておぞましい。しかし、そのようにして生きるために、定形外のものを非難し、それによって自分の形を保っているつもりになっていたい人たちで、この世界はヴェールに包まれている。その実、蜘蛛やミミズのような不定形なこの世界が。

初期キリスト教における異端とされたグノーシス主義の物質と形態を区別しない見方について論じた「低次唯物論とグノーシス」で、バタイユが展開しているのも、物質を精神の定形化しようとするベクトルから解放しようとする反対のベクトルをもった、グノーシス主義の不定形化の姿勢だ。

グノーシスはその心理過程において現在の唯物論、つまり存在論を前提とせず、物質が即時存在であることを前提としない唯物論とさして異なるところがなきことが――結局のところ――明らかとなる。なぜなら、いかなるより高いものにも自己を、それとともに自己の理性を従属させないこと、つまり私という存在に、この存在を補強する理性に借りものの権威を与えかねないいかなるものにも、自己と自己の理性を従属させないことが、なによりも従属させないことが、なによりも重要だからである。確かに、この存在とその理性は、より低次のもの、いかなる場合にもなんらかの権威を猿真似する役には立たないものにしか、従属することはありえないのだ。

低次に位置する物質を、高次の理念などに従属することを拒むこと。それによる定形化を拒否すること。物質が理念へと従属してしまうことで失われてしまう価値を維持するために、理念で、言葉で、イメージで、物質をわかった気になってしまわないようにすること。それがバタイユがグノーシスに見いだしたものだ。

同じように、人間は自身を、そして、他人をそうした高次の理念や言葉に回収してしまうことを避けなくてはならない。僕らはそうして、自分と違うものたちから目を背け、排除しようとする暴力的な存在であることを自覚する必要がある。

実際のところ、物質を自律的な永遠の存在をもつ積極的原理と考えている点を、グノーシスの中心思想とみなすことができる。その存在は暗闇の存在であり(それは光の不在ではなく、その不在によって露わとなる怪物的な執政官たちであろう)、悪の存在である(それは善の不在ではなく、創造行為であろう)。物質についてのこの考え方は、古代ギリシア精神の原理そのものと完全に相いれないものであった。

たしかに、イデアをもって、人に見えている世界をまやかしと考えるプラトンに代表されるように、グノーシスの物質を永遠の存在と捉える見方はギリシアの哲学とは相容れないだろう。だから、当然、ギリシアやその後のキリスト教の思想においては、暗闇や悪が排除される対象であった。

しかし、暗闇や悪を、光や善のネガとしてそれらに従属させてしまうのではなく、それらが人間から隠してしまっている、まったく別の価値を有する存在として認めること。そこにグノーシスを通じて獲得したバタイユの思想がある。

日常的なものの裂け目から湧きだしてくる、排除され、去勢された物質的なもの、動物的なものに目を向ける必要を迫るバタイユの姿勢は、ティモシー・モートンのダークエコロジーなどにはるかに先行するものだろう。

だからこそ、僕はバタイユに強く惹かれるし、いまこそバタイユを読むべきだと思っている。何から読めばよいか迷ったら、それこそ小品の集まりである、この『ドキュマン』は読みやすくておすすめだ。ぜひ手にとっていただきたい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。