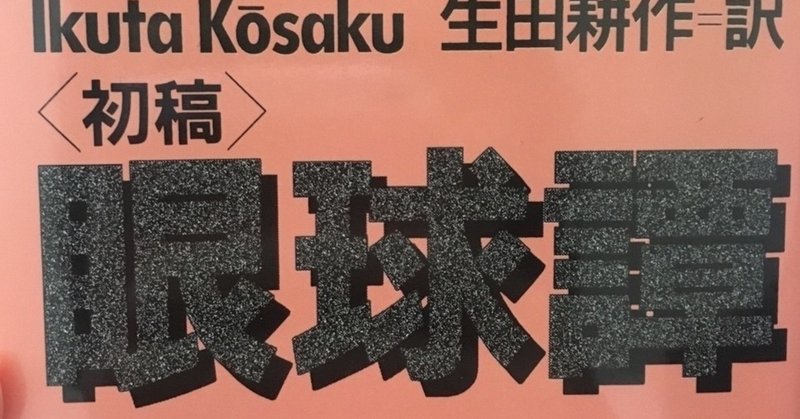

眼球譚/オーシュ卿(ジョルジュ・バタイユ)

同じ対象が常に誰にとっても同じ意味を持つことはない。同じ言葉で表現されていようとも、それを誰がどのように用いるかで、その言葉のもつ意味は無限に近い拡がりをもつ。

だから、知ること、わかることというのは、その対象や言葉そのものではありえない。あくまで対象や言葉と誰がどのように接したかで、何を知ったか、わかったか(あるいは知ることもなく、わかることもなかったか)は変わってくる。

特に、結局、自分がどうしたいかで何を知れるか、わかることができるかもまるで違ってしまう。見ているもの、相手にしているものがそこら中にありふれているものだろうが、どう見るかによってまったく価値が変わる。

オーシュ卿を名乗る若きバタイユが著したこの『眼球譚』という小説はまさにそのことを心底教えてくれる。

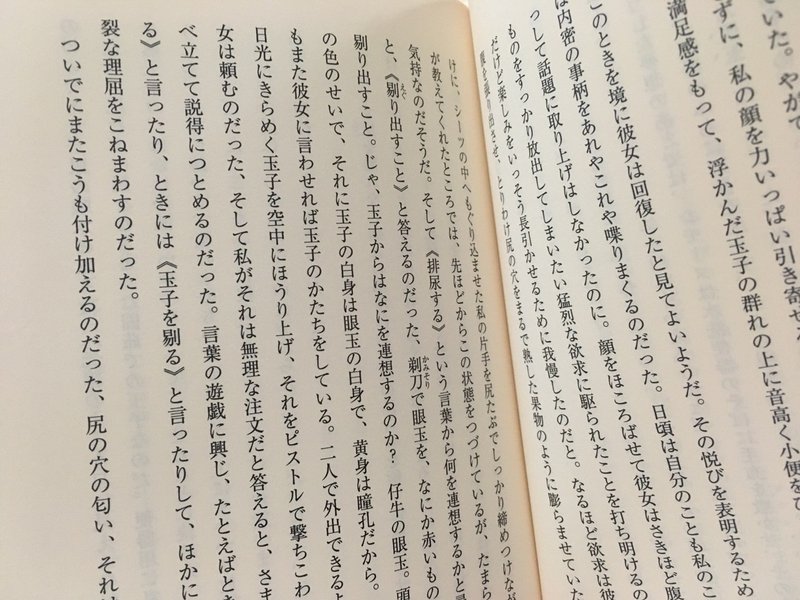

ただの玉子、ただの太陽、ただの眼球、ただの睾丸がこうもエロティックな欲望を喚起させるのか。はたまた、生玉子の黄身や涙、流れでる血液や小便、そして、精液などのすこしばかり粘り気のある液体がその欲望をさらに掻き立てることになろうとは。

人はその全体としてでなく、部分に分解されることで、人ではないものとして扱われる。まさに『眼球譚』はそうした物体の形状と機械的とも言える欲情の昂りの関係をひたすら描いていく。

あらゆる物体は日常的な意味を剥ぎ取られて主人公たちの欲望の対象と化す。しかも、その性的欲望ははじまって半分以上は通常のやり方では処理されない。

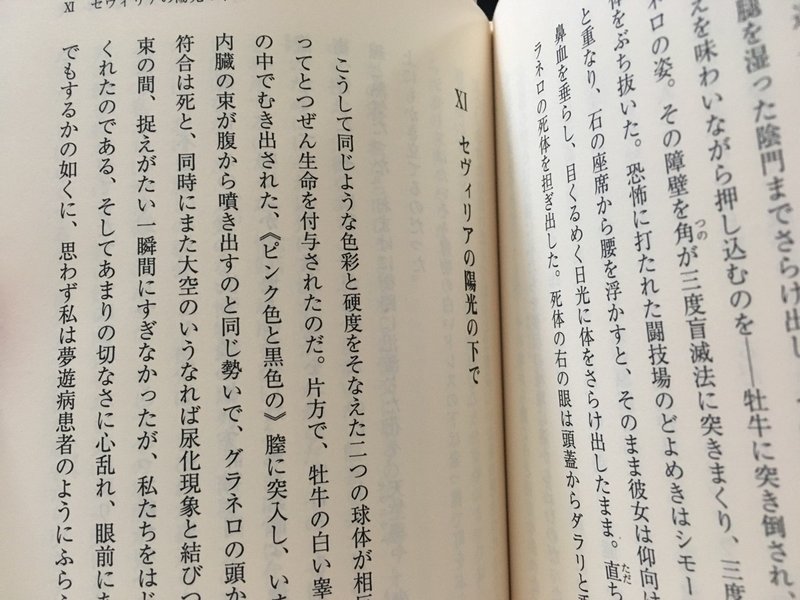

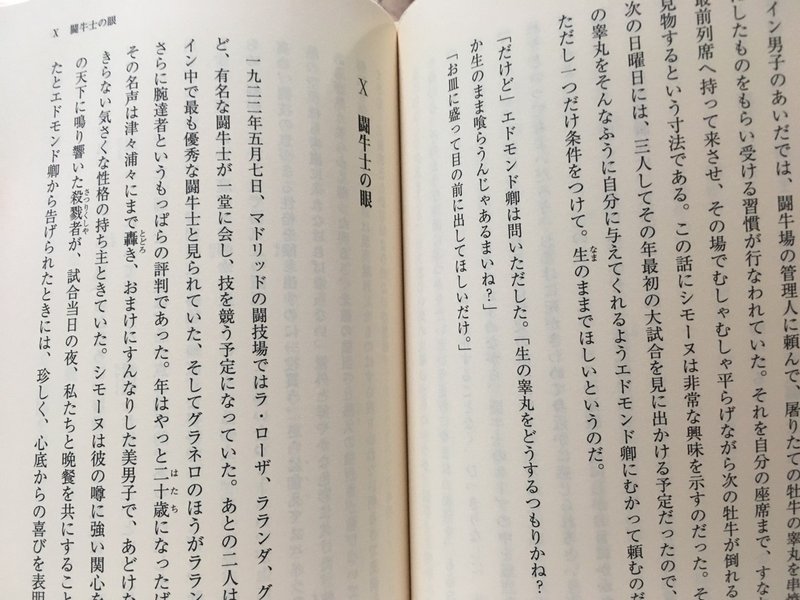

そして、それがようやく通常のやり方で満たされるのは3人目の登場人物ともいえる者の死の傍においてである。そして、これを機に、残された2人はより世界をバラバラの部分として見はじめ、その欲望に対する機械的に忠実な行動は人目も道徳も気にせずエスカレートしていく。もはや自動機械さながらに。

その欲望に動かされた機械的な行動は、対象をまるで言葉遊びのように日常的な意味とは切り離された形で用いる。それは日常のバイアスをいとも容易く捨て去って、僕らの知らない、わからない対象との関係を可能にする。

知るとか、わかるとかといったことがどれほど常にいつでもバイアスとの関係にとらわれていて、結局、僕らが知っている意味も価値も、たかだか、とある文脈において有効な意味でしかなく、同じものをとんでもない見方でみて味わい、欲望することもあり得るのだということを嫌というほど、わからせてくれる。

そう。「意味は安全ではない」。

いつも、常に、どんな場合でも。

同じことがらが他人にも同じように見えていると信じこんだ瞬間、そこからは非生産的な諍いしか生まれえない。わかっていることなど何もない。そう、思いながら、他人の言葉に耳を傾けてみるほうが得策だ。

「生の睾丸をどうするつもりかね? まさか生のまま喰らうんじゃあるまいね?」「お皿に盛って目の前に出してほしいだけ。」

なんでもわかっているつもりになってはいけない。だって、わかることができるものなんてこの世には何もないんだから。そこに人の欲望やら、それに抗おうとしたり、それに忠実であろうとする、ほとほと厄介な人の心などがある限りは。それは明らかに、いまここに存在しているものさえ、無限に解釈可能なくらいに曖昧にしてしまうのだから。

ロラン・バルトはこの若きバタイユの小説について、こんなことを書いているそうだ。

「したがってバタイユは、『眼球譚』を完璧な球状の物語として考察するほかないようしむける。各項はそこではつねにまた別の項のシニフィアンであり(単なるシニフィエである項は一つもない)、その連鎖を停止させることはけっしてできない」と。

球状になった物語のなかで欲望を促すシニフィアンの連鎖はとどまることがない。それは何か明確な形のシニフィエに分類されきってしまうことを永遠に避け続ける永久機関のようである。意味は転げて転がってゆく。どこまでも。

そして、その転がり続ける意味が欲望を通じて、人を動かす。はたから見て、彼らがなんで、そんなものに興奮して行動しているかわからなかったとしても、そんな見物人の感想など、行動者にとっては知ったことではない。意味とは本来、そういう意味で安全なものではまったくないのだ。

そのことをおそろしいほどにわかっていたからこそ、意味が固定化してしまわないよう、常に前に書かれたことを破壊し、明確には何もわからない状態をつくり続けるのが、この後、あらゆる作品を通じてバタイユがとりつづけた戦略だといえる。

「わたしはまるでひとりの娼婦がドレスを脱ぐように思考する」というバタイユは、まさに転がり続ける眼球や滴り落ち続ける粘り気のある液体の動きを描き続けることで、静止や固定化という安易な知の働きを拒み続けたのだと僕は思っている。

この小説での、欲望の機械と化した主人公たちの物の見方の自由すぎるリフレーミング度合いも、何にも囚われていないがゆえのものではなく、どこまでも自分の欲望に囚われているがゆえの自由さであるだろう。

つまり、自由な意味とは外のものから自由なであるかどうかというより、どこまで自分自身(の欲望)に忠実でいられるか?ということから生じるのではないだろうか。知ること、わかることの価値は、何を知り、何をわかるかということから、知り、わかることで自らがどう欲望し、行動するのかということの方に移っていくのだと思う。自由のための業としてのリベラルアーツはまさに自ら行動するために、あらゆる手段を使って情報を得て、自ら考えることで行動の指針を得ることを自分自身や、他人を巻き込んでおこなえるという業にほかならない。教養というのは本来そういうもので、それこそがいま求められているのだろう。

知識。常識。

目をくらますバイアスというものは常にある。

すべてのバイアスから逃れることはできない。何故なら意味というものそのものがバイアスに他ならないのだから、何か意味あるものを探そうとすれば、バイアスを逃れることなどできないのは当然だ、だから、バイアスのない状態を想定することがそもそもナンセンスなのだろう。

それでも、ある意味、バイアスがない状態に近づくとしたら、どこまで自分自身に忠実になれるかどうかではないだろうかと思う。その状態になりさえすれば、どんな物や言葉が対象でも、認識は新しいものになるはずだ。もちろん、第2部「暗号」でバタイユ自身が告白するように、それがより強力な個人的バイアスだと気付かされるにしても。

「馬鹿ね!」彼女は答えるのだった。「お皿の上に坐りたいのがわからないの、それも皆んなの見ている前で。」

何か常識的なものがあると思っている間は、どんなに平和主義を気取ってみても、何も生まれてこない。本当に必要なのは、いかに非常識なものに対して自分の欲望を動かせるような知を見つけるかどうか。それが他人にはどんなに普通の目玉にしか見えなくても。

馬鹿ね!

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。