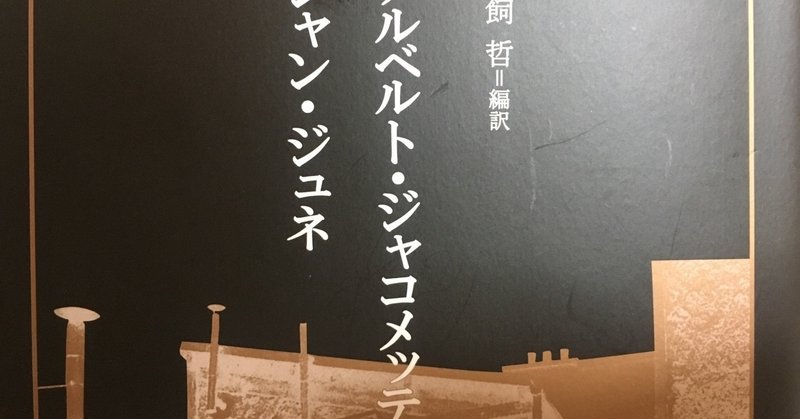

アルベルト・ジャコメッティのアトリエ/ジャン・ジュネ

何故だろう。

ジュネのようにはなれないはずなのに、彼の言葉には共感する。

たとえ私一人のためであれ、私はなお、人を罵る者たちを罵りたいのです。

こう、述べるジュネは「私についていえば、私は選択しました。犯罪の側につきます」と宣言しているジュネだ。

「私はほとんど幻想を持っていません。私は虚空のなかで、暗闇のなかで話しています」と述べた上で、自分のためだと自覚した上で「罵る者を罵りたい」と言っている。

このジュネに僕は何故だか共感を覚えてしまう。

昼の光の瀬戸際から引き戻されて

上の引用は、『アルベルト・ジャコメッティのアトリエ』というジャン・ジュネの6篇のエッセイを集めた本に所収の「犯罪少年」と題された、ジュネがあるラジオの依頼で書いた原稿であり、結局、その原稿を提出した上で出演が取り消された原稿を出版したものだ。

その書き出しは後から付け加えられた、このような語りから始められている。

思えば、1つの劇場が押し込み強盗の――おまけに男色者の――使用に委ねられたことに、すでに新聞は仰天していた。こうして私は、全国放送のマイクの前で語ることができなくなった。繰り返すが、私は恥ずかしい。夜の闇のなかに留まっていたはずの私が、昼の光の瀬戸際までのこのこ出てきたあげく、そこから身を引き離そうとあれほど努力してきた暗闇のなかへ、またぞろ引っ込んでいくのだから。

1910年に生まれ、1986年に没したフランスの詩人、小説家であり、エッセイストであったジュネは、少年期から30歳くらいまで犯罪と放浪を繰り返し、投獄された経験をもつ。「犯罪少年」は、ジャン/コクトーや哲学者のサルトルらの懇願により1948年に大統領から恩赦を受けた翌年の1949年に発表されている。

いったん決まっていたラジオの出演拒否は、ジュネにしてみれば、まさに「昼の光の瀬戸際までのこのこ出てきたあげく」、再度夜の暗闇に引き戻される感覚を覚えるものだったのだろう。

その幻のラジオ放送の原稿でジュネの声はこう語っている。

彼は要求します、まず第一に、この懲罰を定義する言葉が立派な残酷さの徴であることを。連中に釈放されたとか、連中に軽い罪にされたとか白状する時、彼の言葉にはある種の恥が混ります。彼は厳罰を希望します。厳罰を要求します。この厳罰がおそるべき地獄の姿を取ること、また、矯正院が一度入ったら最後、二度と戻れない場所であること、そんな夢を、彼はおのれのうちで育んでいます。たしかに、人はそこから二度と戻ってはきませんでした。出てくるときは別人になっていたからです。燃えさかる火のなかを通り抜けたからです。

犯罪を犯した少年たちの入る施設の「矯正院」という名称にジュネは異議を申し立てる。

「矯正院」という名称、そして、そう名づける世の中が犯罪少年たちにおくる視線は、ジュネ自身が感じたのと同じ「恥」を、犯罪少年たちに感じさせる。

世の中が良かれと思って提供しているものは、彼らにとっては恥しめを受けているのと同じだということを、世の中の側は知らないし、気づきもしない。

自分たちが良いと思っているものを、まったく無批判的に、無条件に、自分たちとは異なる考えをもった他者にも押し付けてしまう。それを「矯正」と呼ぶことにすこしも問題を感じずにいるおこがましさ。そうした善意の押しつけのようなものを「教育」だとか「正義」だとか信じてしまうことはいまも変わらず起こっている。

厳罰を希望し要求する彼らに対して提供される「釈放」や「軽い罪という判決」は、彼らにとっては恥でしかない。さらに「燃えさかる火」のような「矯正院」という環境での生活を通り抜けたとき、彼らは世の中が彼らを「矯正」してそこに導こうとする価値観や行動指針からはおよそかけ離れた価値観をもった住人になっている。

昼の光は、彼らの住む夜の闇からはあまりに遠い。

等価

僕自身、自分の目の前でというより、もうすこし距離のある社会的な領域で何か問題が起こっているとき、何か特定の誰か/何かを標的にしてすべての問題の原因がそこにあるかのように非難することはしたくないと思うことが、日常的に頻繁にある。

逆に言うなら、そうした誰か/何かをスケープゴートにしてすべての問題の責任を標的となったものに負わせようとする非難がSNS上で拡散されることが毎日のように起こっているということだ。

この良い側と悪い側とは単純に分けることができるという発想がどうにも好きになれない。むしろ、その発想自体が罪をつくているのであり、誰かや何かに犯罪を促しているということに気づかないということにおそろしさを感じる。なにしろ、それゆえに犯罪も諍いも争いもなくならなくなるのだから。共犯の自覚のなさに寒気をおぼえることは多い。

表題作である「アルベルト・ジャコメッティのアトリエ」と「小さな真四角に引き裂かれた便器に投げこまれた一幅のレンブラントから残ったもの」の異なる時期に書かれた2つのエッセイでともにジュネが言及している彼自身の体験がある。

あるとき、列車で乗り合わせた、汚らしく意地悪そうな老齢の「旅客を眺めていた私は、どんな人も他の一人と等価であるという啓示を得た」というものだ(太字強調は筆者により)。

ジュネはこう書く。

どんな人間も、正確に――申し訳ないが、私が強調したいのはこの正確にというところなのだ――、どんな他の人間とも「等価」である。「どんなものも、その醜さ、愚かさ、意地悪さを超えて、愛されうる」。

自分が悪いと感じた相手に対して「お前は悪い」というだけで何になるというのか。そんなに簡単に良い側と悪い側を分けることができるのか。何故、そんな風に素人が判決を下してしまっていること自体に疑問を抱かないのか。何を根拠に自分は他人を批判できるような、良い側にあると根拠づけているのか。

そのファシスト的な発想が僕にはおそろしい。

むしろ、ジュネのいう「等価」のほうがよほど安心感を感じる。

それが発せられる場所がどんなに暗い闇の中だとしても。

むろん、自分自身や身近な人がその被害を受けたのなら、わかる。

そこには明確な非対称性があるのだから。

しかし、共感という名の下に、見ず知らずの者が誰かや何かを一方的に悪者扱いして非難することには、そんな明確な非対称性はなく、むしろ、もっと罪を犯した側との地続きなものを感じる。無関係な他者を非難することに何の意味があるか?とか問うどころではなく、そのこと自体の犯罪性に気づかないことをそらおそろしく思う。

なぜ、想像したり、考えてみたりもしないのだろう?

見ず知らずの他人を非難する前に、その問題に対して、自分が何をしたのか、何ができたのかと自分自身の問題点を反省することをしないのか?と。その問題の構造がなにから発していて、その問題を生み出す構造そのものに対して、自分が何もしなかったり、その構造自体を問題にしないまま、特定の見知らぬ誰かをそんな権利もない自分が罪に問おうとすることの異常さをどうして問題視しようとしないのか、と。

貧困すぎる想像力。

自分と違う人のことをイメージできず、その痛みを感じることができない不感症

あるいは、そんなにまで自分だけが助かりたいのか?

いや、そんなところに救いなどないはずなのに。

そこにおそろしさを感じずにはいられないし、実際そのことを目の前にして世の中に絶望さえする。

この夏、実際にそうした思いにとらわれたように、自死を考えすらするほどに。

無罪と有罪を分けるもの

1949年という、まだ第2次世界大戦の記憶も残るであろう時期に書かれた「犯罪少年」には、こんな記述もある。

ジュネのいう「等価」であるということは、こういうことだ。

新聞にはあいかわらず、穀倉からはみ出した、野原に点々と散らばった、有刺鉄線にひっかかった、焼却炉に入れられた死体の写真が載っています。無理矢理抜かれた爪、入れ墨をされた、ランプの傘にするために鞣された皮膚のことなどが語られています。それはヒトラーの犯罪です。しかし、少年徒刑場では、フランスの監獄では、昔から、少年たち、人間たちが、拷問者に責め苛まれてきたことには誰も気づきません。超人間的な、あるいは単に人間的な正義に照らして、一方の人々は無実であり他方の人々は有罪であるかどうかなど、どうでもよいことです。ドイツ人の眼には、フランス人は有罪でした。監獄で私たちはたっぷりと、それも卑劣なやり方で虐待されたので、あなた方の拷問が、私にはうらやましいのです。というのも、それは私たちのやったことと同等であり、それ以上ですから。

いま本気で「持続可能性」を考えようとすれば、このジュネのいう「等価」性を理解する必要がある。

ようは、そんなに簡単に、無罪/有罪、良い/悪いを分けることはできないということを認めない限り、このさまざまな要因が複雑に絡まりあって世界の活動の持続を危うくしている危機を救うための思考や議論などはできるはずがない。

ブリュノ・ラトゥールが社会学に政治を取り戻す必要性を訴えたのとそれは同じ理由である。

起きている事柄同士の関係性が明確にならないような、得体の知れない社会的な問題に対して、何か特定のものだけを罪人扱いして批判するのはそもそも間違っている。そんなものは神だとか魔女だとか悪魔だとかに怒りをぶつけているのと変わりない。

そもそも問題が何か特定のものにすべて起因するなんてことがあるだろうか。

問題がそんなに単純なはずではなく、非難されている対象のみが問題の要因であることはほとんどない。

非難したくなってる自分自身もごく微小だったり、「何々しなかった」というネガティブな意味でかもしれないが、それでも問題の要因の一端を握っていることを自覚した方が良いだろう。

孤独と死

等価だといっても、ジュネは人間はみな同じだと言っているわけではない。むしろ、積極的に違いは認める。犯罪者、意地悪な者、醜い者、ジュネもそれらが違うことは認める。その違いを認めた上で、その違いが価値の違いではないとするのが、ジュネのいう等価だ。それぞれ異なる者同士を、優劣や善悪や美醜などの序列をつけることなく等価なものとして扱うということだ。

先の列車のなかで見かけた男を通じて、どんな人間も等価であるという啓示を受けたジュネは、こうも書いている、ジャコメッティのまなざしが「はるか以前から」同じものを捉えていたであろうことを。

それは、私から出た善意ではなく、1つの承認だった。ジャコメッティのまなざしは、はるか以前から、このことを見ていた。そして、私たちに、そのことを復元してくれる。私は、私が感じ取ったことを述べている。彼の彫像によって明らかにされたこの親縁性は、人間存在が、そこにおいて、そのもっとも還元不可能なものへと連れ戻されるあの貴重な地点なのである。その存在の孤独は、正確に、どんな他者とも等価である。

存在の孤独。この点に目を向けることができたとき、どんな他者とも等価であるという認識をもつことが可能になる。

そして、その孤独はまぎれもなく死と関係している。

死とつながっているからこそ、人間は孤独である。

この死を社会から隠しているから、現代は「等価」であることを想像する力を失っている。そして、死とのつながり、孤独であることの承認を欠いているから、芸術もまた骨抜きになっているのだと思う。

ジャコメッティの細長い彫像群を見ながら、ジュネはこう書く。

さきほど、「……死者のために」と言ったが、それはまた、その数えきれない死者たちの群が、彼らが生きていたときには、骨で立っていたときには見ることのできなかったものを、ついに見るためにという意味でもある。だから、芸術が必要なのだ、流動的な芸術ではなく、反対に、とても硬質な芸術が。それでいて、死者の領域に侵入できる、影の王国のおそらくは多孔性の壁に浸透することのできる奇妙な力を備えた芸術が。

ジャコメッティの作品は、群れとなった死者たちの、一人一人の、ひとつひとつの孤独を承認する。

それゆえに人間には栄光が訪れるのだというジュネの指摘は卓越している。

栄光は未来にあるのではなく、孤独な死者たちと等価に孤独な僕たちとのまなざしの交差においてあることを伝える、卓越した指摘は。

不正は――そして、私たちの苦しみは――とても大きくなるだろう、この死者の群れのうちのただ1人でも、私たちのうちのただ1人のことを知ることができなかったとしたら。そして、私たちの勝利はとても貧しくなるだろう、死者たちの群れが、私たちに、未来の栄光しか得させてくれないとしたら。死者たちの民に、ジャコメッティの作品は、1人1人の人の、1つ1つの物の孤独の認識を伝える、そして、この孤独こそが、私たちの、もっとも確かな栄光なのだということを。

夏にボルタンスキーの回顧展を観て、その作品群に芸術の価値を感じたのも、そこに死者への想いが認められたからだった。

ジュネは「……という奇妙な単語」というこの本に所収の6つのエッセイの内では一番最後に書かれた作品のなかで、死についての芸術のひとつである演劇が行われる劇場建築がある場所としてふさわしいのは、墓地の近くであるとしている。

これからも死んだ者が埋葬される墓地を設けること、さもなければ、心に動揺を呼ぶ、簡素だが傲然たる姿の骨壺置き場を計画に入れることを。そのとき、その間近に、つまりその蔭に、あるいは墓の群れのまんなかに、劇場がそそり立つことになるだろう。私がどこまで説き進もうとしているかおわかりだろうか? 死んだ者たちが保存される場所に、あるいは彼らを消化する唯一の記念建造物に可能な限り近く、まことに守護霊的な力を持つその蔭のなかにこそ、劇場は置かれることになるだろう。

劇場を墓地の近くに建造するために、ジュネはいまその場所を占めるキリスト教的な礼拝堂などは打ち壊してよいとも書いているが、キリスト教者ではない僕からみれば、その礼拝堂や大聖堂なども孤独な死者への視線を感じる点で、芸術的だから、それには賛同しかねるし、ボルタンスキーの作品を観た際に感じたのもカテドラルの地下墓所クリプトの雰囲気だったから、ジュネのキリスト教嫌悪そのものは彼がその文化のなかに生きたからだろうと思う。

複数の時間

実際、ジュネはこんなことも書いている。

演劇的出来事が始まるやいなや、流れゆく時間は、目録に載っているどんな暦にも属さなくなる。キリスト暦からも革命暦からも、それは逃れる。歴史的と言われる時間――御降誕と名づけられている、神話的で論争の絶えないある出来事から出発して流れている時間のことを言っているのだが――が、観客の意識から完璧に消え去りはしないとしても、ある別の時間、観客の一人一人が十全に生きる別の時間がそこには流れていて、初めも終わりもないがゆえに、社会生活に必要な歴史的慣習をそれは吹き飛ばし、ゆえに、社会的慣習をもそれは吹き飛ばす。そしてそれも、どんな無秩序でもというわけではなく、ある解放の無秩序を益する――劇的出来事は、歴史的に計算された時間の外、それ自身の歴史の上で宙吊りになっているのだから――のであり、目眩を起こさせるようなある解放を益するのである。

そう。問題はやはり時間なのだ。時間が死を呼び寄せ、孤独によって死者たちをつなぐ。そこにこそ、芸術の在り処はあって、ジュネのこの6篇のエッセイがどれもこの上なく美しいのは、ジュネが常に死を見ているからだ。

僕のこのnoteを読んでくれている人が、ここ最近の僕がずっと「時間」にこだわった読書を続けているのに気づいてくれていることだろうと思う。

一番、最近紹介したカルロ・ロヴェッリの『時間は存在しない』はそのままだし、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』も空間ではなく時間的にみることでいわゆる心身問題の解決をはかっている。アントニオ・ダマシオの『進化の意外な順序』はそのベルクソンの思想を21世紀的な視点で発展させたものだといえる。

阿部成樹『アンリ・フォシヨンと未完の美術史:かたち・生命・歴史』や、シャルル・ペギーの『クリオ 歴史と異教的魂の対話』は歴史という時間と関係したものを考察するなかで、ジュネが上の引用で示していた複数の暦、標準の歴史の外の時間というものと同様に、複数の時間が織り重ねられる歴史というものを想定しており、そこに生命や老い、死というものを重ね合わせている点でジュネの問題意識にも重なるのだ。

さらに死と芸術の関係を考察したものとしては、ハンス・ベルティンクの『イメージ人類学』や、ヴィクトル・I・ストイキツァの『影の歴史』なども比較的最近読んだばかりだ。

孤独な者の数だけ複数の時間がある。

そのどれもが等価だ。キリストの生誕によってはじまる時間だけが特別な時間なのではない。

それはむしろ、それぞれの死に紐付いた、それぞれに孤独な時間であり、そうであるゆえにそれら等価な個別の時間をすべての人々が等価なのだ。

サーカスの綱渡り芸人に向けたエッセイである「アブダラのために」で、ジュネはこう書いている。

私は付け加える、決定的な、身体上の死の危険を、お前は冒さなくてはならないと。サーカスの作劇法がそれを要求する。サーカスは、詩、戦争、闘牛と並んで、今も残る数少ない残酷な遊戯の1つだ。この危険には理由がある。それはお前の筋肉に、完璧な正確さに達することを義務づける――ほんのわずかな失敗でも、転落に、そして不具か死につながるのだから――そして、この正確さこそが、お前の舞踏の美しさになる。

死と背中合わせの商売であるサーカスの綱渡し芸人。しかし、それと並べて、ジュネは戦争や闘牛とともに詩人を置く。それは綱渡りと同様に「数少ない残酷な遊戯」であると。

これがその理由だといえるだろうか?

あの絶対的孤独を獲得するため、詩人にできることは、自分にとって一番危険な体勢でわが身をさらすことである。かれは残酷に斥ける、おのれの作品を世間の方にねじ曲げようとする、どんな野次馬も、どんな友も、どんな要請も。かれが欲するなら、こんな具合に取りかかることができる。おのれの周囲に、吐き気を催すような、黒々とした臭気を放つこと、自分でも錯乱しそうな、半ば窒息しかねないような臭気を。人々はかれから逃げ出す。かれはひとりぼっちになる。

ひとりぼっちになる詩人。

かれはひとりぼっちの死者たちの側にいる。

孤独な犯罪少年たちや綱渡り芸人たちの側にいる。

ジュネはいう。

私についていえば、私は選択しました。犯罪の側につきます。そして私は、少年たちを援助します、あなた方の家、あなた方の工場、あなた方の学校、あなた方の法律、そしてあなた方の秘蹟に彼らが復帰するためにではなく、それらのものを彼らが侵犯するために。

と。

文句なしの美しさに満ちた作品だった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。